2025年8月17日晚,广州体育馆内掌声雷动,第十六届华语金曲奖的舞台上,当“年度最佳国语专辑”的奖项再次念出“刀郎《山歌寥哉》”时,台下观众自发起身欢呼。

谁能想到,这个手握六座奖杯的54岁歌手,多年前曾被批“不懂音乐”“作品无含金量”?

更让人意外的是,颁奖礼当晚,他本人正在太原开演唱会,场馆外数千名没抢到票的歌迷举着灯牌合唱,与颁奖现场的热度遥相呼应。

这一切,都要从两年前那首火遍全球的《罗刹海市》说起。

现象级音乐革命

2023年夏天,《罗刹海市》的旋律突然出现在大街小巷。

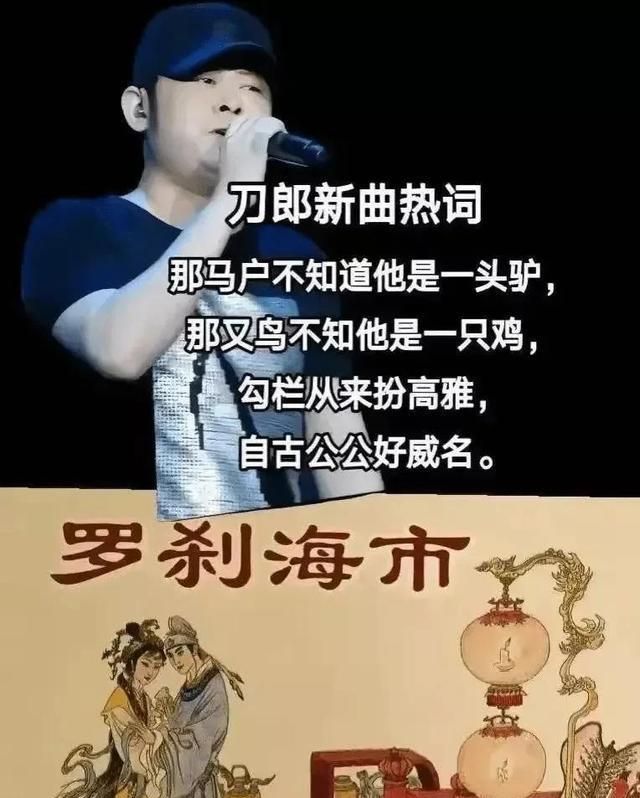

菜市场的喇叭里、广场舞的伴奏中、年轻人的耳机里,到处都是“那马户不知道他是一头驴”的歌词。

这首歌像一块投入湖面的巨石,不仅带火了《聊斋志异》原著,更让“马户”“又鸟”成了网络热词。

截至2024年11月,它的全球播放量突破400亿次,相当于每个中国人平均听了28遍,这个数字远超此前所有华语单曲的纪录。

业内人士很快发现,这首歌的魔力不止于传播量。

戏曲演员们纷纷改编翻唱,将评剧、豫剧的唱腔融入其中;甚至海外媒体也争相报道,称其“用东方韵律解构了现代社会的荒诞”。

这种跨圈层、跨文化的影响力,在华语乐坛堪称罕见。

正因如此,当金曲奖宣布《山歌寥哉》入围时,评审团内部几乎没有争议。

最终,刀郎一口气拿下“年度艺人”“年度最佳国语歌曲”等六项大奖,成为金曲奖历史上单届获奖最多的歌手。

官方账号发布消息时,特意强调“顶流刀郎独揽六奖”,连拿三项奖的陈奕迅都被遮住了光芒。

但此时的刀郎,正站在太原演唱会的舞台上,唱着熟悉的绚丽,看着台下万千为他奔赴的歌迷。

三十年磨一剑

刀郎的音乐之路,从来不是坦途。上世纪90年代,他还是新疆歌舞厅里的驻唱歌手,每天唱到深夜,收入仅够糊口。

那时他就喜欢研究民间小调,把新疆的十二木卡姆、陕西的信天游揉进流行旋律里,这种“不伦不类”的尝试,常被同行笑话“土气”。

2004年,《2002年的第一场雪》意外爆红,正版专辑卖出270万张,连盗版都传遍大江南北。

但随之而来的不是认可,而是质疑。

那英甚至在“十大影响力歌手”评选中,一票否决了刀郎的入围资格。杨坤、汪峰也纷纷说出自己的想法,刀郎的音乐似乎成为了众矢之的。

这些声音像针一样扎在刀郎心上。2013年,他渐渐淡出公众视野,搬到新疆的一个小县城,整天和民间艺人待在一起。

有人说他“被骂怕了”,有人猜他“江郎才尽”,但他只是默默收集了上百首即将失传的民歌,一首首拆解、重组。

就当人们几乎快忘了刀郎的时代辉煌时,2023年,《山歌寥哉》横空出世,人们才发现,这个沉寂十年的歌手,把所有的思考,都写进了歌里。

专辑里的《花妖》,用苏州评弹的调子唱尽爱情的轮回;《翩翩》把河北吹歌的唢呐声和电吉他混搭,唱出江湖的洒脱。

歌迷们说:“每首歌都像一杯老酒,初听辛辣,再品全是滋味。”

而那些曾经批评他的人,或许没料到,当年被他们批评的“草根”,会在多年后再次站到华语乐坛的顶端。

乐坛生态重构

从复出到现在,刀郎的演唱会,早已不是简单的唱歌,更像是一场文化狂欢。

2025年太原站的演出,51万人盯着手机抢票,系统一度崩溃,最终8秒售罄的速度,让票务平台都惊叹“从未见过这样的热度”。

没抢到票的歌迷不肯走,在体育馆外搭起帐篷,跟着场内的歌声合唱,有人带了吉他,有人举着“刀郎陪我走过青春”的牌子,从黄昏唱到深夜。

这种热度甚至带动了当地经济。太原文旅部门连夜推出“山歌专线”公交,从高铁站直达演唱会场馆,车上还播放刀郎的歌;周边的酒店价格涨了三倍仍一房难求,餐馆老板们临时加派人手,忙到凌晨才能打烊。

据当地统计,这场演唱会直接带动消费2.4亿元,相当于一场小型旅游旺季。

而这不是个例,此前南昌演唱会期间,滕王阁景区凭门票免费入园,游客量比往常翻了三倍,连附近卖拌粉的小摊都日入过万。

更难得的是,刀郎总能在演唱会里玩出新花样。

济南站时,他把《沂蒙山小调》改编成摇滚版,舞台背景是沂蒙山区的实景投影,当“人人那个都说哎,沂蒙山好”的歌词响起,台下歌迷都跟着拍手唱。

演出结束后,这首歌的搜索量暴涨500%,很多家长带着孩子去沂蒙山旅游,景区不得不临时增加观光车。

当地文旅局的工作人员说:“刀郎这是用音乐给我们做了场免费宣传。”这种传统与现代的融合,成了刀郎音乐的标志。

音乐价值再定义

刀郎的成功,像一面镜子,照出了华语乐坛的众生相。

曾经,乐坛的话语权掌握在少数“权威”手中,他们用“主流”“艺术”的标准划线,把不符合自己审美的作品挡在门外。

刀郎当年的遭遇,就是这种生态的缩影,明明专辑卖得最好,却因为“不够高级”,连个奖项提名都拿不到。

而现在,风向变了。金曲奖的评审团里,资深音乐人越来越多,他们更看重作品的生命力,而非所谓的“格调”。

他们表示:音乐没有高低贵贱,能打动人心的就是好音乐。刀郎的歌里有生活,有文化,这就够了。

这种观念的转变,让更多扎根民间的音乐人看到了希望。但即使多年之后再次功成名就,刀郎依然显得格外清醒。

2024年,他把线上演唱会的126万元收入全部捐给了儿童基金会,用于新疆儿童的健康项目。

工作人员说,他特意交代“不要宣传”,直到基金会公布名单,大家才知道这件事。

他表示:“音乐能赚钱是好事,但不能只为了赚钱。当年我穷的时候,有人帮过我,现在有能力了,该帮别人。”

这种态度,或许比任何奖杯都更能说明他的成功。

结语

54岁的刀郎,站在金曲奖的领奖台上时,脸上没有太多激动。

或许对他来说,这些奖项只是迟到的认可,真正重要的,是那些在演唱会现场跟着他唱歌的人,是那些把他的歌设成手机铃声的普通人,是那些因为他的音乐而重新爱上传统文化的年轻人。

从四川小县城到全球舞台,从歌舞厅驻唱到金曲奖大赢家,刀郎用三十年的时间证明:是金子总会发光,哪怕被埋在尘埃里,只要本身够亮,就迟早会被看到。

未来的路还长,刀郎的演唱会还在继续,他的新歌还在创作。而那些曾经质疑他的声音,早已被淹没在更响亮的掌声里。

这或许就是最好的结局,时间会筛选出真正的好音乐,而市场会给真诚的创作者最好的答案。

校对 廖晴