黑洞史话06

每次仰望星空,总觉得那些闪烁的星辰背后藏着无尽的秘密。但你知道吗?就在上世纪 60 年代,天文学家们真的在宇宙深处揪出了一个“怪物”——一个亮度超过整个星系几百倍,却比太阳系还小的神秘光点。更让人抓狂的是,当时的物理学完全无法解释:这么小的东西,能量从哪来?让我们一起走近这段追寻“宇宙怪物”真身的旅程,看看这个谜题是如何一步步被解开的。

宇宙灯塔的现身:3C 273之谜

上期我们说到,马尔滕·施密特发现了一个神秘的射电源 3C 273,它的种种令人匪夷所思的现象,就像一颗炸弹,在 1963 年的天文学界掀起了滔天巨浪。

3C 273:哈勃太空望远镜于 2003 年拍摄的图像

消息像野火一样在各大天文台和大学的物理系里传开:施密特在宇宙深处发现了一个神秘的射电源,它远在 20 亿光年之外,并且正在以光速 16% 的高速远离我们!然而,真正令人感到匪夷所思的是,这个射电源,不是什么神秘物质,也不是什么新的物理学,它就是一团我们再熟悉不过的物质——氢原子团。

这个发现,在很多当时的天文学家看来,简直比“发现外星人”还要令人震惊。因为它背后隐藏着一系列当时物理学完全无法解答的致命问题。首先,是能源问题:一个天体的亮度超过了整个银河系数百倍,它那小小的身体里,到底藏着一个什么样的“中央引擎”?我们已知的、最强大的能量来源是恒星内部的核聚变,但即便是把整个星系的氢都拿来烧,也远远不够。其次,是尺度问题:天文学家很快发现,这些类星体的亮度变化极快,有的甚至在几天之内亮度就会发生巨大改变。这意味着,这个巨大的能源核心,尺寸竟然比我们的太阳系还要小!换句话说,这就相当于把一整个星系的能量,给塞进一个比太阳系还小的空间里。这到底是个什么样的怪物啊,这个现象,在当时已经超出了所有天文学家的想象。甚至连最大胆的天文学家,也觉得这是一件匪夷所思的事情,令人难以置信。

这个谜团,就像一朵乌云,笼罩在所有天文学家的心头。

但是,充满好奇的科学家们其实最喜欢的就是谜团,因为有了谜团,才有研究的动力。可以说,人类的科技文明就是被一个又一个宇宙之谜驱使着前进。

3C 273 的谜团就像一声惊雷,炸响在沉寂了二十多年的天体物理学界。天文学家们意识到,他们可能真的在宇宙中,看到了一个“怪物”。而要解释这个怪物,他们被迫翻开了故纸堆,重新审视那个在二战前夜,由奥本海默和斯奈德所预言的、被所有人遗忘了的……持续的引力坍缩。

更加有意思的是,3C 273 不是孤例,很快,一个又一个跟 3C 273 很像的射电源被发现,天文学家们突然发现,在宇宙中,这样的怪物到处都是。这种神秘的射电源被命名为“类星体”。意思是它看起来像一颗星,但肯定又不是一颗星,不知道它到底是什么,只好先把它叫做“类星体”。

4 个类星体齐聚

类星体就像一根针,狠狠地刺痛了整个理论物理学界。它用一种不容置疑的方式宣告:宇宙中存在着一种我们完全不了解的能量转化机制。

能量之谜:质能转化的极限挑战

要理解这个能量之谜有多么棘手,我们得先引入一个概念,叫做“质能转化效率”。简单来说,它衡量的是一个物理过程能把多少物质的“质量”(m)彻底转化成纯粹的“能量”(E)。根据爱因斯坦的著名方程 E=mc2,哪怕是一点点质量,也能转化成极其巨大的能量。

我们熟知的恒星发光,是靠核心的核聚变,但核聚变的质能转化效率其实非常低,只有大约 0.7%。也就是说,1000 克的氢,只有 7 克转化为了能量。即便是人类造出的最强大的氢弹,其效率也和这个差不多。用这个效率去解释类星体的亮度,是远远不够的。

在这个谜题的发源地,也就是加州理工学院的咖啡厅里,关于类星体的激烈的争论几乎每天都在上演。下面这场讨论虽然是我虚构的,但他们讨论的内容却都是真实的。你现在可以想象,我要放一个文字小短片了:

几位年龄各异的天文学家围坐在咖啡厅的一个角落里,几声寒暄过后,话题自然而然就引向了类星体。

“一个远在 20 亿光年之外的光点,亮度却超过了整个银河系所有恒星的总和!这绝对不可能!”一位年长的天文学家激动地挥舞着手中的烟斗,“施密特的计算一定哪里搞错了,如果他的计算没有错,那就是哈勃定律在那么远的距离上根本不适用!”

旁边年轻的学者直摇头,他反驳说:“数据是不会骗人的,如果施密特的计算错了,难道阿伦·桑德奇的计算也错了吗?他独立验证了另一颗类星体 3C 48 的红移量,结论也是一样的。我觉得,我们必须接受这个事实,我们要做的是,怎么解释它。”

年长的天文学家立即提高了音量,接过话头:“解释?说得倒是轻巧,我就问你,什么东西能产生如此巨大的能量?恒星核聚变只有可怜的 0.7% 的转化率,这点能量,哼,连给类星体‘点烟’都不够!”

那位年轻的天文学家一时语塞:“我要是现在就知道,那我们还讨论个什么劲儿。”

突然,一个声音响了起来:“我倒是有一个解释。”

大家一看,居然是那位永远只是坐着听,几乎从来不开口插话的人在开口说话。他的声音虽然不大,但石佛开口,总是令人分外惊奇,于是大家瞬间安静了下来,听他说道:“各位,也许我们都想错了方向。我们一直在想怎么‘烧掉’物质,但如果……我们不是烧掉它,而是利用它‘掉下去’的力量呢?”

“掉下去?这什么鬼啊!”年长的天文学家皱起了眉头,“你是说什么掉到哪去?”

“我说的是,物质掉进一个引力的无底洞里去!你们知道奥本海默 20 多年前的那篇论文吗?假如奥本海默先生预言的那种坍缩成一个点,引力极强的天体真的存在。物质一旦靠近它,就会被吞噬,但是,在被吞噬前,引力会把物质撕碎并加速到接近光速,形成一个炽热的‘吸积盘’。这个过程,本质上就是将物质的引力势能,转化为辐射能。它的质能转化效率必定极高!”

年长的天文学家若有所思地点点头,说:“这个倒是可以算一算,到底有多高。”

“我已经算过了。”

“多少?”

“5.7%,比核聚变的效率高了接近一个数量级!”

年轻的天文学家惊呼道:“哇,这么高!”

年长的天文学家冷冷地说了一句:“不够,还是不够。类星体放出的能量比这还要大!”

整个咖啡厅再次陷入了沉思。引力,这个看似已经找到的方向,似乎依然差了那么一口气。

类似这样的讨论,也发生在很多地方,沉睡的理论巨人,终于被观测的号角唤醒。广义相对论的研究,从一个无人问津的“养老院”,一跃成为了物理学中最热门、最前沿的领域。可惜的是,爱因斯坦此时已经去世,他没有看到自己的广义相对论再次成为物理学的中心。

时空漩涡中的答案:克尔解与能层

所谓众人拾柴火焰高,1963 年还没过完,类星体的能量转化谜题被一位来自新西兰的数学家罗伊·克尔(Roy Kerr)破解。

罗伊·帕特里克·克尔

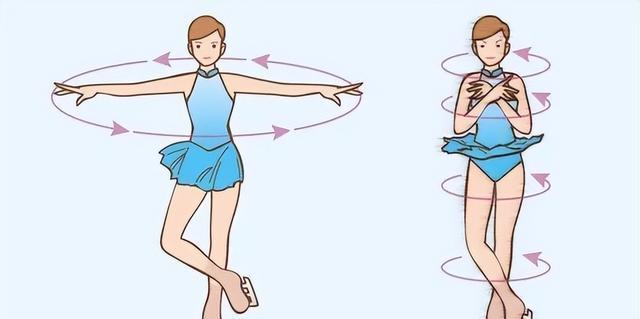

大家回忆一下之前我们讲的史瓦西的故事,史瓦西在 1915 年算出的,是一个不旋转的、完美球体的解。这是一个最最理想化的时空,但遗憾的是,天文学家们很快就意识到,史瓦西时空在现实宇宙中几乎是不存在的,因为我们所能观测到的所有天体都在旋转。这就意味着,一个坍缩的恒星,会因为角动量守恒而越转越快,就像一个花样滑冰运动员在旋转时收紧手臂一样。

讲到这里,又出现了一个可能让你感到困惑的术语——角动量守恒。你可以把“角动量”简单理解成一个物体“转动的量”,它由物体的质量、旋转半径和旋转速度共同决定。角动量守恒定律是物理学中最基本的定律之一,它说的是:一个旋转的系统,如果没有受到外部的力矩,也就是没有被从外面推或拉着转,那么它总的“转动的量”是不会变的。

现在想象一个花样滑冰运动员,她张开双臂,慢慢地旋转。这时候,她的旋转半径很大,旋转速度比较慢。当她突然把手臂收回到胸前时,她的旋转半径一下子变小了。为了保证总的“转动的量”(角动量)不变,她的旋转速度就必须猛地加快!这就是我们看到的,运动员收紧手臂后会飞速旋转的原因。

这里又要插一句,物理学中所谓的定律,它的本质就和我们之前介绍过的原理是一个意思,它也是一种物理学家们共同相信的假设。虽然是假设,但迄今为止,我们没有观察到任何反例。

恒星的坍缩也是完全一样的道理,而且要极端得多!一颗巨大的恒星,在它生命的末期,半径可能有几百万甚至上千万公里,它本身也在缓慢地自转,可能几天甚至几个月才转一圈。当它发生引力坍缩时,它的半径会急剧地缩小到只有几十公里——这相当于把一个摩天轮瞬间压缩成电风扇!就像滑冰运动员收紧手臂一样,为了保持角动量守恒,这颗恒星的残骸就必须以一种令人难以想象的速度疯狂地旋转起来,可能一秒钟就能转上千圈!

克尔利用他高超的数学技巧,在广义相对论的理论框架下,把一个高速旋转的引力坍缩体周围的质能分布和时空结构给算了出来,用科学的语言来说,就是找到了这个时空的精确解。这个解就被后人称为“克尔解”。

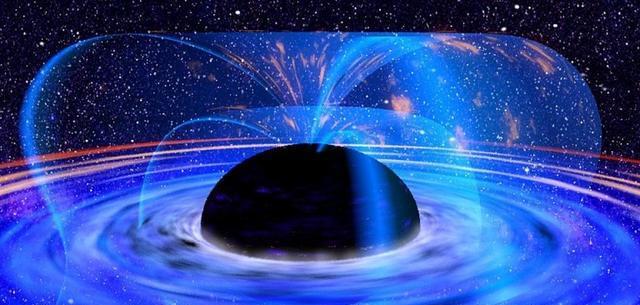

克尔解,第一次向我们展示了一个更真实的“宇宙怪物”是什么样的。它不再是一个简单的时空凹陷,而是一个高速旋转的、拖拽着整个时空一起旋转的巨大漩涡。在它的周围,存在一个被称为“能层(Ergosphere)”的奇特区域。在这个区域里,任何物体都无法保持静止,它会被旋转的时空强行拖着一起转动,就像被卷入了一个无法逃离的宇宙级龙卷风。

克尔解的发现,让理论模型向现实迈进了一大步。如果说史瓦西的解像一张静态的、标明了“此处有瀑布”的警告牌,那么克尔的解,就是一段动态的、展示了瀑布周围所有致命漩涡和激流的影像记录。它让物理学家们不再只是知道那里有危险,而是开始理解这个危险区域的动态结构和运行规律。

但是,有趣的是,克尔本人只是醉心于解开广义相对论那迷宫般的方程式,他并不知道,自己的这个解竟然解决了困扰无数天文学家的类星体能量来源之谜。

克尔解一经公布,马上就有天文学家敏锐地意识到,克尔的发现,恰好就是解开类星体能量来源之谜的钥匙。打个比方来说,物质在掉进一个旋转的克尔引力坍缩体之前,会被卷入那个能量巨大的时空漩涡里,就像被扔进了一个甩干机中,物质被疯狂地甩起来,物质中蕴含的能量就好像衣服中蕴含的水一样,会被“榨”出来!经过计算,这个过程的质能转化效率,最高可以达到一个惊人的数字:42%!这相当于是核聚变质能转换效率的 60 倍。

而这个数字,完美地解释了类星体那不可思议的亮度。理论和观测,终于严丝合缝地对上了。

类星体明亮的光线

从“坍缩体”到“黑洞”

现在,观测上,有类星体这个巨大的谜题等着被解释;理论上,有克尔的旋转解作为更真实的模型。那个奥本海默所称的“完全引力坍缩体”,已经从一个令人嫌弃的宇宙怪物,变成了一位被理论物理学家们竞相追逐的明星。

不过“完全引力坍缩体”这个名称被很多物理学家们所不喜,尤其是当时一位著名的理论物理学家,他的名字叫约翰·惠勒。

约翰·惠勒 John Wheeler

惠勒是二战后美国引力物理研究的“教父”。他出生于一个图书管理员家庭。在二战期间,他曾与伟大的尼尔斯·玻尔并肩作战,深入研究核裂变的奥秘,也是曼哈顿计划中的关键人物之一。但战争结束后,当大多数物理学家都投身于高能粒子物理的热潮时,惠勒却以他独有的远见和热情,在普林斯顿大学重新扛起了广义相对论这面几乎被遗忘的大旗。他是一位天生的“教师”,他的课堂充满了激情与哲学思辨,吸引了一大批日后将名震天下的天才学生,比如理查德·费曼、基普·索恩等等。他热情、不羁,热爱用简洁而富有冲击力的词语来概括深刻的物理思想。我们之前提到的那句名言:物质告诉时空如何弯曲,时空告诉物质如何运动,就是他的杰作。惠勒早就对“完全引力坍缩体”这个又长又拗口的官方名称感到厌烦,他曾抱怨说:“这名字听起来就像一辆快散架的卡车!”

1967 年,在纽约的一次天体物理学会议上,惠勒正在激情四射地讲述着宇宙中神秘的完全引力坍缩体。当他再次为那个拗口的名称而感到恼火时,台下的一位听众突然喊了一句:“为什么不叫它‘黑洞’(Black Hole)呢?”

惠勒瞬间被这个词击中了。

黑洞!

他后来回忆说,这个词就像一道闪电,简单、有力,又带点邪恶的诗意。“黑”,因为它强大的引力,连光都无法逃脱,所以它本身是绝对黑暗的;“洞”,因为它是一个单向的膜,任何东西都只进不出,像一个通往未知的无底洞。惠勒立刻抓住了它,并在随后的演讲和文章中,像一个推销员一样,不遗余力地推广这个新名字。

“黑洞”这个名字,像病毒一样迅速传播开来,很快就占领了物理学界和公众的想象力。当然,也有例外。法国物理学家就很不喜欢这个名字,因为在法语的俚语中,黑洞这个词有点不雅。有个比较容易理解的类比就像是中文中的“小姐”,它原本是一个很严肃、正经、得体的词,但不知道从什么时候开始,在老百姓的俚语中,它成了“性工作者”的代名词。“黑洞”在法语中的地位就很像中文中的小姐,在正式的词典中,它的含义很正常,但在俚语中,它的含义有点污。

不过,对于绝大多数国家的科学家而言,这真的是一个好名字。这个简洁传神的名字成为科学传播的最佳催化剂。从此,物理学家们终于有了一个共同的、清晰的目标。他们不再是去研究一个拗口的理论概念,而是去寻找宇宙中真实存在的——黑洞。

听到这里,你可能会想类星体不就是黑洞,这不就已经算是找到了吗?不是,类星体只是一盏有可能是被黑洞点亮的灯泡,它不是黑洞本身。如果不能真正找到黑洞的本尊,那类星体的能量转化之谜还是只能停留在猜想上。

可问题来了,黑洞不发光,不反射光,本身是完全看不见的。直接用望远镜去看,无异于在黑夜中寻找黑暗。所以,黑洞不可能直接被看到。那该怎么办呢?

天文学家为此头疼不已。时光飞逝,一晃就来到了 1970 年。

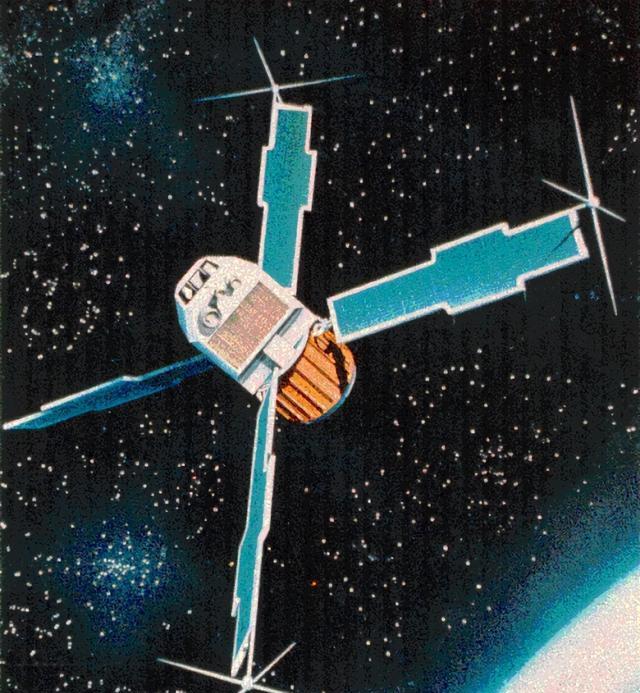

这一年的 12 月 12 日,肯尼亚的海岸边,一枚火箭搭载着一颗名为“乌呼鲁”(Uhuru,斯瓦希里语中意为“自由”)的 X 射线探测卫星,呼啸着升空。它的任务,就是去绘制第一张全天的 X 射线源分布图。

在马里兰州的戈达德太空飞行中心,以诺贝尔奖得主里卡尔多·贾科尼为首的团队,正紧张地接收着卫星传回的数据。一天,一位年轻的研究员指着屏幕上的一处数据,惊奇地喊道:“里卡尔多,快来看!天鹅座方向的这个 X 射线源……它在闪烁!”

里卡尔多·贾科尼凑了过去。屏幕上,那个编号为“天鹅座X-1”的信号,正在以毫秒级的速度剧烈地、毫无规律地闪烁着。

“毫秒级的闪烁……”贾科尼的眉头紧锁,他立刻意识到了这个数字背后隐藏的惊人信息。作为一个天体,它的亮度变化速度不可能比光横穿其自身所需的时间更快。比如说,如果一个天体需要 1 秒钟才能整体变亮或变暗,那它的尺寸至少有 1 光秒(约 30 万公里)那么大。而毫秒级的变化,意味着这个发出 X 射线的天体,其尺寸小得惊人,甚至比地球还要小!一个比地球还小的天体,却能发出如此强烈的 X 射线?这太不可思议了!

“去查一下那个天区,”贾科尼立刻下令,“看看那里有没有什么可见的光学对应体!”

很快,消息传了回来:在天鹅座X-1 的位置上,确实有一颗星星,那是一颗巨大的、明亮的蓝色超巨星。

天鹅座X-1

但是,X 射线不可能是这颗蓝巨星发出来的,蓝巨星的表面温度也就是几万度,产生 X 射线至少也得几百万度,差着十万八千里。那么,这些 X 射线到底是从哪来的?

科学有故事,我们下期接着聊。

编辑:陈方