机器人也能跑马拉松,踢足球,还能当裁判?2025世界人形机器人运动会在北京“冰丝带”国家速滑馆拉开帷幕,280支来自全球的机器人队伍齐聚一堂,争当赛场明星。这场全球首个人形机器人“世运会”,让科技和体育撞出火花,吸引了无数眼球。中国企业更是在这场盛会中大放异彩,展现了硬核实力。

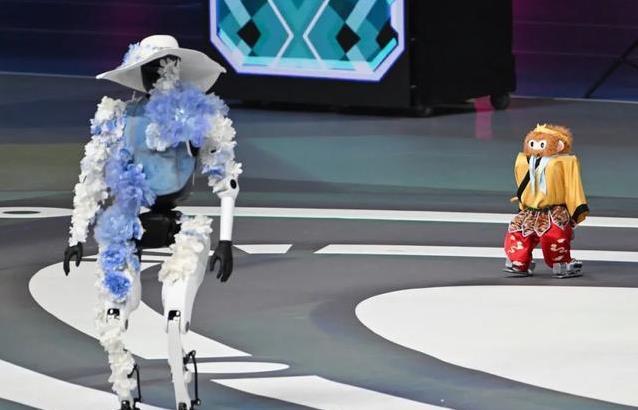

这场运动会可不是闹着玩的。8月14日晚上,北京“冰丝带”灯光璀璨,开幕式上机器人队伍排着队亮相,个个身手不凡。有的机器人迈着大步走秀,有的甚至还能跳舞,现场观众看得目不暇接。比赛项目五花八门,有跑步、足球、格斗,甚至还有乒乓球对打。机器人们虽然动作还稍显笨拙,但那股认真劲儿让人忍俊不禁。

中国企业在这次运动会上成了绝对主角。宇树科技的机器人H1在1500米长跑中一马当先,拿下金牌,虽然半路还“撞倒”了对手的操作员,引发一片笑声。优必选的机器人“夸父”也不甘示弱,在格斗赛中大秀拳脚,赢得满堂彩。智元机器人的“远征A2”更是凭着灵活的动作,成了开幕式的“气氛担当”。这些中国造的机器人,个个都是技术尖子。

为什么机器人要跑去“玩”体育?答案很简单,体育比赛是检验它们本事的绝佳舞台。跑步需要平衡,踢球考验协调,格斗得反应快,这些都是对机器人技术的硬核挑战。清华大学博士李晨曦说得明白,体育比赛的场景复杂多变,机器人得从看懂环境到做出决定,再到稳稳当当完成动作,全程都是对技术的考验。比赛中收集的数据,能让企业知道机器人的短板在哪儿,回去就能改进。

中国机器人企业在体育领域频频发力,不只是为了秀肌肉。体育比赛能让品牌火一把,吸引更多人关注。比如,宇树科技的H1机器人跑完1500米后,网上讨论炸开了锅,品牌知名度蹭蹭上涨。更重要的是,体育场景能帮机器人“练级”。复杂的地形、突发的状况,都能让机器人学到更多本事。企业通过这些比赛,能拿到宝贵的数据,回去优化算法和硬件,让机器人更聪明、更灵活。

说起中国在人形机器人领域的实力,真是让人有点小骄傲。2024年4月,北京亦庄举办了全球首个人形机器人半程马拉松,“天工Ultra”一举夺冠,跑完全程21公里,速度最快达到每小时12公里。半年后的世运会,中国机器人又拿下多个项目冠军。中国信通院的数据显示,到2029年,中国人形机器人市场规模可能达到750亿元,占全球三分之一。这背后,是中国强大的制造能力和技术研发实力在撑腰。

中国运动品牌也瞅准了这个风口,纷纷和机器人企业牵手合作。361°和斯坦德成立联合实验室,专门研究机器人穿的鞋服装备。安踏和宇树科技联手,建了个“人形机器人运动科学基地”,研究怎么让机器人跑得更快、更稳。李宁也没闲着,和北京人形机器人创新中心合作,开发智能装备测试技术。这些合作不只是为了好看,更是为了让运动品牌搭上科技的快车,做出更牛的产品。

机器人和体育结合,带来的可不只是比赛的热闹。未来,机器人可能在体育场里大干一场。比如,裁判工作可以交给它们,精准又公平。2023年杭州亚运会上,机器狗已经跑去运铁饼,省了不少人力。以后,人形机器人说不定能当教练,和运动员一对一练网球、乒乓球。观众服务也能靠机器人,引导座位、送水送餐,观赛体验直接拉满。

体育用品制造也可能被机器人改变。运动鞋、球拍这些东西,生产线上人工操作占大头。如果人形机器人上岗,机械化装配能让效率翻倍,成本还能降下来。企业赚得多,消费者买得也便宜,何乐而不为?更别提机器人还能当“吉祥物”,像东京奥运会前丰田设计的机器人,差点就成了赛场焦点。

当然,机器人现在还不是万能的。它们跑步可能会摔跤,踢球可能踢飞,动作看起来还有点“僵”。网上流传的失误集锦,像是宇树机器人“撞人逃逸”的画面,笑得人肚子疼。但这些小失误恰恰是技术进步的起点。玄智科技的赛事总监王奕涛就说,看到机器人出错,他们反而更开心。因为每一次摔倒,都是改进的机会。收集到的数据,能让下一代机器人更稳、更快。

这场人形机器人运动会,不只是科技的展示,更是未来的预演。想象一下,十年后的大型赛事,机器人可能不只参赛,还能当裁判、教练,甚至帮观众端茶倒水。体育行业会因为它们变得更智能、更高效。中国企业在这条赛道上已经跑在前面,未来还能跑多远,值得期待。

中国运动品牌和机器人企业的合作,也让人看到了体育和科技融合的无限可能。品牌通过合作,开发出更智能的装备,消费者买到更好用的产品。机器人企业在体育场景中磨练技术,离走进千家万户又近了一步。这种双赢的局面,怎能不让人兴奋?

人形机器人和体育的结合,还能带来啥惊喜?未来会不会有机器人奥运会?机器人能不能成为运动员的“最佳搭档”?这些问题没答案,但留下了无数想象空间。你觉得呢?机器人会让体育变得更精彩,还是会抢了人类的风头?