爱因斯坦和普朗克,两个大科学家,联手把物理学推到了新高度。1905年,爱因斯坦抛出狭义相对论,1915年又搞了个广义相对论,基本靠他一人之力把相对论这套理论建得稳稳当当。可量子力学这玩意儿,就没那么简单了,像是好多人一起搭了个大舞台。这事儿得从黑体辐射开始说起,1859年,德国科学家基尔霍夫先跳出来,说物体的热辐射跟温度和电磁波的波长有关。这话听起来简单,可后来却把物理学界搅得天翻地覆。

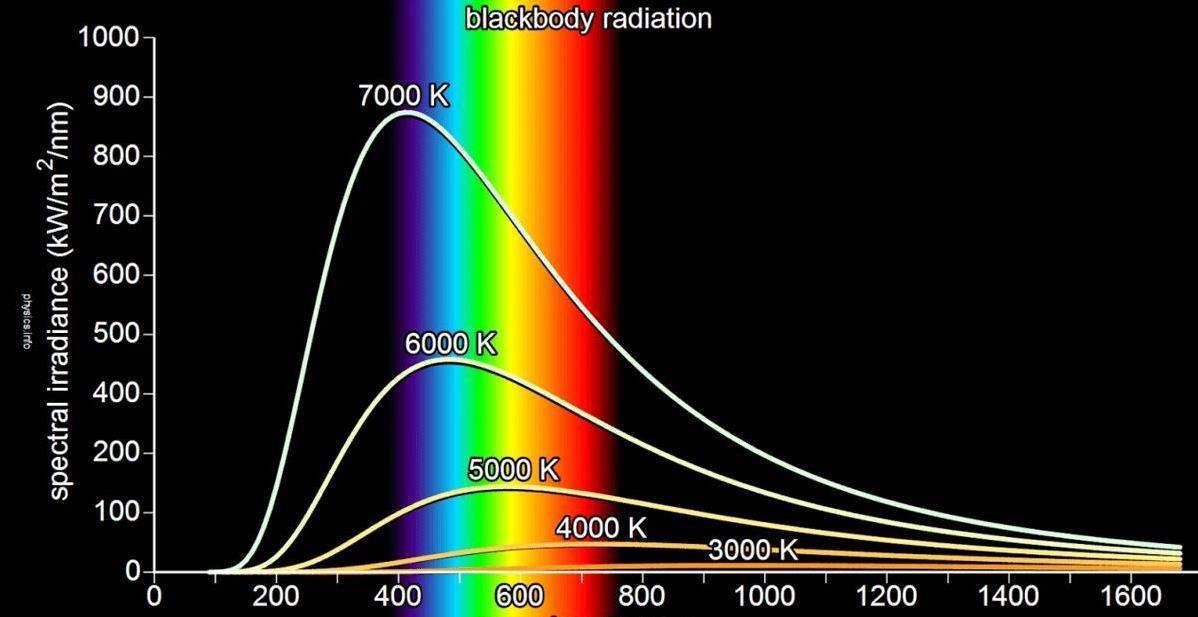

基尔霍夫的说法刚出来,科学家们觉得挺有道理。可没多久,斯蒂芬和波尔兹曼又整了个定律,说黑体的热辐射只跟温度的四次方有关系,跟波长没半毛钱关系。这俩理论一出来,等于在物理学界扔了个炸弹。一个说跟波长有关,一个说没关系,到底听谁的?科学家们挠头了,决定做实验看看谁对。结果更离谱,实验数据一会儿支持基尔霍夫,一会儿又站在斯蒂芬那边,像是两边都在打太极。

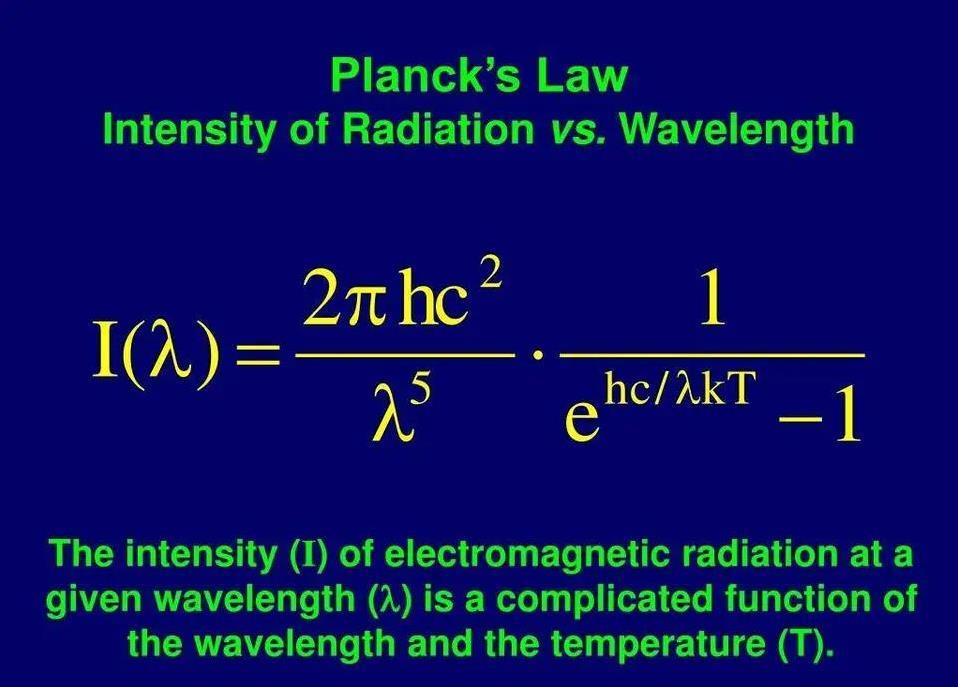

这时候,普朗克坐不住了。他根据实验数据,硬生生“凑”出了一个公式,就是后来的黑体辐射公式。这个公式不简单,告诉大家电磁波的能量跟波长有关系,但有个大前提:能量不是连续的,是一份一份的,像切蛋糕一样,得一块一块来。这想法在当时太离奇了,等于说世界不是一团连续的面团,而是由小颗粒拼起来的。普朗克自己可能也没想到,这公式成了量子力学的开端。

爱因斯坦后来也加入了这场大戏。他研究光电效应时,发现普朗克的“能量一块一块”的假设真管用。光电效应是啥?简单说,就是光打到金属上,能让电子蹦出来,但得有足够的能量。爱因斯坦发现,光的能量得超过一个门槛,电子才会跳出来。这就像你得攒够钱才能买票进游乐场,少一分都不行。因为这发现,爱因斯坦拿了诺贝尔奖,也给量子力学添了块重要拼图。

可这时候,麻烦又来了。爱因斯坦的广义相对论说,时空是连续的,像一张平滑的床单。咱们看星星,离地球几亿光年的光都能飞到我们眼里,说明时空确实挺“顺滑”。如果时空不连续,光在路上会撞到虚粒子,能量会丢,星星看起来就得模糊,像近视眼没戴眼镜。可实际呢?天文学家的望远镜拍得清清楚楚,远处的星星一点不模糊。这咋回事?量子力学说世界是离散的,相对论说时空是连续的,这俩理论又打架了。

这矛盾咋解决?20世纪初,数学家希尔伯特给了个思路,叫公理化原则。啥意思?一个靠谱的理论体系,得有至少两条不矛盾的公理,才能推导出结论。就像盖房子,得有两根柱子才能撑得稳。宇宙也是这样,至少得有两种法则:一种管有限的颗粒世界,就是量子力学;另一种管无限的时空流动,就是相对论。这俩理论看似对立,其实就像家里的两口子,吵归吵,但一起把日子过好了。

量子力学还解决了个大问题:世界到底能不能无限细分?如果能无限分,那世界就乱套了。想象一下,如果一所学校有无数本书,学生随便学,啥时候能毕业?根本毕不了业。世界也是这样,如果物质能无限分,规律就乱了,宇宙也不会这么有序。量子力学告诉我们,物质的基本单位是有限的,只有电子、质子、中子这几样东西,基本粒子也只有60多种。这就像家里只有几种食材,但能做出一桌子菜,靠的就是有限的组合。

相对论这边,描述的是宇宙的大尺度。比如星球怎么转,时间怎么流,这些都跟“无限”有关。量子力学管的是微观世界,像原子、电子怎么动。两者就像一个管天上的星星,一个管地上的沙子,各司其职。可有意思的是,这俩理论合起来,才能解释我们看到的宇宙。比如,手机GPS靠相对论校准时间,芯片里的电子流动靠量子力学设计。咱们日常用的科技,其实都是这俩理论的“孩子”。

说到这儿,量子力学和相对论的“打架”其实挺像咱们生活里的矛盾。比如,你想省钱买房,又想出去旅游,咋办?得学会平衡。科学家们也在找平衡,想把量子力学和相对论捏到一起,搞个“大一统理论”。这事儿不容易,至今没完全搞定。但这不就是科学的魅力吗?总有新问题等着解决,总有新发现等着挖。

这俩理论还让我们普通人有点小骄傲。毕竟,中国的科学家们也在这个领域发光发热。比如量子通信,中国的“墨子号”卫星可是全球领先,让信息传输快得像坐火箭,还安全得像铁桶。这不就是量子力学的实际应用吗?中国在国际舞台上,靠着这些硬核科技,越来越有话语权。咱们的科学家们,正用量子力学和相对论的知识,帮世界变得更美好。