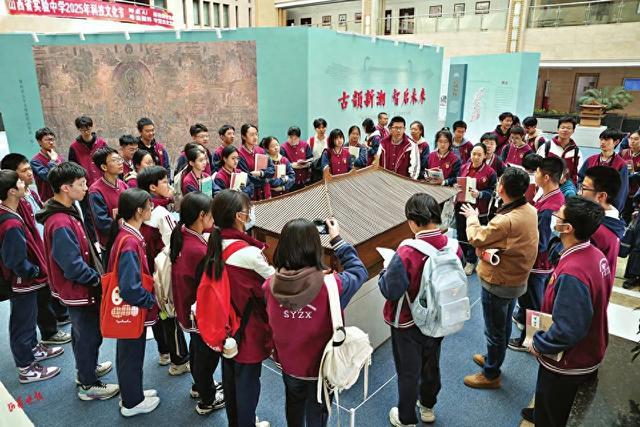

学生们在古建筑校园博物馆近距离参观佛光寺东大殿模型。

山西金融历史文化博物馆。

山西文学博物馆。

案例

山西省特色博物馆建设:山西文学博物馆、山西金融历史文化博物馆、古建筑校园博物馆

山西省文物局 山西省作家协会 山西省金融工委 山西省教育工委 山西银行股份有限公司 山西省实验中学

简介

“让文物活起来”,“让文物立起来”。山西省特色博物馆从“类博物馆”、“行业属性特色展览”“文化遗产进校园”等不同的形式,将综合类博物馆与专门博物馆进行区别,注入更多的“创新”“实践”“互动”“情感”“科技”等因素,让山西文物、文化遗产传承飞进寻常百姓家,走入社区、校园、家门口,让更多人可以触碰到文物、文化,感受到中华传统文明。

山西文学博物馆以“文学旧址”为主线,延展山西文学与山西文学代表性人物,从生平到作品,再到精神传承以及对后世的影响力,打造出“类博物馆”的实践成果转换案例;山西金融历史文化博物馆,通过金融属性与文化属性相结合,梳理商脉、守护商脉,让文化传承变得更加生动,填补了商业文化空白板块;古建筑校园博物馆,以“展览展陈”与“文化传承实践课堂”作为社教科普,通过科技体验、专家分享、榫卯实践等,让青少年了解文化遗产和文物保护,增强保护与传承意识。这三个特色博物馆都是推动传统文化活态传承的可复制示范样本,具有良好的可复制性和推广价值。

一座博物馆承载着“过去与未来”的回响。随着“文博热潮”掀起,越来越多的人为了一座博物馆,奔赴一座城。

如今,在山西,很多“特色博物馆”悄然建起,它们或依托于遗址而重建,或按照所属藏品的特性分类。其中,不乏有许多以“博物馆”创新叙事方式,让“文化遗产”走到家门口、校园、社区等公共场域,真正让“文物活起来”。

“严格意义上来说,博物馆是经有关部门登记备案,以藏品为中心,研究、收藏、保护、阐释和展示物质与非物质遗产,向公众开放并促进教育、欣赏及知识共享的为社会服务的非营利性常设机构。通常我们将博物馆分为综合类博物馆、历史类博物馆和艺术类博物馆等。”山西省文物局博物馆与社会文物处处长张晓强介绍,每一座博物馆都将兼具艺术价值、历史价值与文化价值,通过展览展陈等多重方式,能够真正彰显文物、文化,能够更好地推动全民传承。

守护文脉 从“文学”到“文学博物馆”

2022年,两座省级文物保护单位改建为山西文学博物馆,备受社会各界关注。

山西文学博物馆由山西省作家协会主导建设,其下属事业单位山西文学院具体负责管理运营。其中,博物馆主馆依托省级文物保护单位阎氏家宅改建,设有“山西现当代文学展馆”;分馆则设立于省级文保单位赵树理旧居陈列馆。这里一度是太原市委、山西省文联所在地、山西省作家协会办公地,也是山西文坛“西李马胡孙”文坛五战友的居住地。

2024年1月,山西文学博物馆正式挂牌为太原市“类博物馆”。

山西省文学博物馆负责人陈友翎介绍,博物馆是一座融合中西风格的两进四合院,自1956年“西李马胡孙”入驻后,这里便成为山西省作家协会的办公地。省作协迁走以后,他们开始筹划创建山西文学博物馆,并布置山西现当代文学展馆、人民作家·马烽纪念馆等展馆,从百年繁华、理论评论研究、民族化大众化进程中的山西贡献、“山药蛋派”、影视创作、山西文学报刊展、“晋军”崛起、网络文学等章节,介绍山西文学百年辉煌、历史沿革与代表人物,展示出山西文学的发展历程以及重要作用。

“文学命运与时代变迁息息相关,文人命运也与社会发展唇齿相依。”山西赵树理旧居陈列馆负责人王江介绍,这里是赵树理晚年写作、生活的居所,也是太原市保存较完整的名人故居之一,通过多种版本书籍、亲笔信、报纸、杂志、手稿、小说原版版画等,从赵树理生平、创作成就、代表作品、艺术转化、海外影响等方面展现出为人民写作的赵树理创作的一生,更展现出他在中国新文学民族化大众化进程中的贡献,通过展示作家气节、风骨与艺术成就,让更多后人传承与学习。

截至目前,山西文学博物馆已累计接待上百家单位主题活动。其中,赵树理旧居陈列馆先后接待中宣部、文旅部、中国作协、全国总工会、国家文物局、国家出版局等领导们参观指导,得到一致好评。

张晓强表示,山西文学博物馆的创建,是我省积极探索文物活化利用新途径,结合公共服务、社区服务,引导社会力量参与文物保护的重要实践成果。

百年商脉 发掘晋商金融创新传承

明清时期,流传这样一句俗语:“有麻雀的地方就有山西商人。”纵横天下,晋商称雄商界500余年,诚实守信、开拓进取、以义制利,传承下来的晋商精神影响甚远。他们更是开创了中国金融业的新纪元。

2024年11月,山西省委金融工委、人民银行山西省分行、山西银行共同打造了山西金融历史文化博物馆,该馆坐落在太原市鼓楼街41号,面向社会大众免费开放。

太原市鼓楼街41号的这处民国建筑,原是山西官钱局、山西省银行旧址,自1912年落成以来,见证了我省近现代金融史的发展变迁。在此建成的山西金融历史文化博物馆,通过诸多文物、史料展陈,追溯了山西金融业的兴起、发展和变革,为金融从业者、历史文化爱好者及社会公众提供了深入了解金融历史、金融文化的窗口。

同时,该博物馆也是山西金融文化教育的示范点,发挥金融历史文化知识宣教、金融业发展成果展示功能,促进行业文化交流和互学互鉴。“一座博物院就是一所大学校,晋商精神薪火传承,它影响的不仅是金融业,还有我们生活的方方面面。”山西银行战略发展与品牌管理部副总经理叶培隆表示,山西金融历史文化博物馆是生动展现金融文化、讲好山西金融故事的重要窗口和文化地标。它追溯山西金融业的起源、发展和变革,划分为山西金融源流、民国山西金融、山西红色金融、当代山西金融、新时代山西金融等五个展区,旨在让更多受众能够从山西金融历史事件和文化中,汲取文化知识,坚定文化自信,助力金融强国建设。

播下种子 探索文化遗产进校园新路径

一座博物馆记录着城市的文脉、涵养着城市的风貌,更是一座城市重要的文化传承载体。传承中华传统文化,更要从增强青少年文化自信开始。

2025年4月,山西省实验中学依托地域文化优势,与山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院共建“古建筑校园博物馆”及“古建筑科普教育基地”。同时,一场主题为“古韵新潮智启未来——古建科技进校园”展览在山西省实验中学一楼大厅推出。同时,以“传统文化+现代教育”为理念,实现展览、教学与实践的一体化,采用3D打印、AR互动、数字建模等技术手段,将飞檐斗拱、彩塑壁画等古建要素以模型、互动装置和沉浸式展区呈现;在语文课堂中引导学生从《营造法式》探究构造之美与文化精神,在美术课上动手拼搭斗拱、解析屋顶结构,在科技课中开展三维扫描与建模复原,充分发挥学科协同优势。

此外,设立15个非遗技艺体验工作坊,涵盖剪纸、面塑、葫芦雕刻等工艺。同时,学校招募并培训学生讲解团,自主撰写解说词并承担现场导览,完成从“学习者”到“传承者-传播者”的身份转化。通过校地合作、师生共创与社会联动,形成了博物馆资源向校园课堂的深度延伸与立体化传播。

“可触碰、能互动、会说话、有故事。”山西省实验中学校长武志军介绍,学生置身校园便可以与千年文化遗产对话,可以触碰斗拱、可以了解文物复原、感受文保原则,这些都是“古建筑校园博物馆”创建的意义,它是全民参与文化遗产保护的生动实践,也是文化遗产进校园的典型案例。

“将文化遗产展览带入校园,这样链接古与今对话的形式,也是文物文化遗产社教科普的一种类型,更是一个长期的培育过程。”张晓强表示,未来,将努力实施践行博物馆纪念馆培育计划,加快建设更多富有山西特色的标志性专题博物馆。同时,将加强博物馆建设的规范性,彰显文化传承。

山西晚报·山河+记者 孙佳森

【来源:太原晚报】