“我们课程上线一周,就被整套扒走上传到了某平台,播放量几天内破万。”

这不是段子,是现实。

对内容型教育企业来说,内容不是“卖出去就完了”的商品,而是决定品牌、溢价、用户信任的根本资产。但今天,在社交裂变、平台分发和用户重剪辑的夹缝里,这项“资产”正在悄无声息地流失,而整个教育行业的版权保护体系,依旧滞留在“出事再说”的初级阶段。

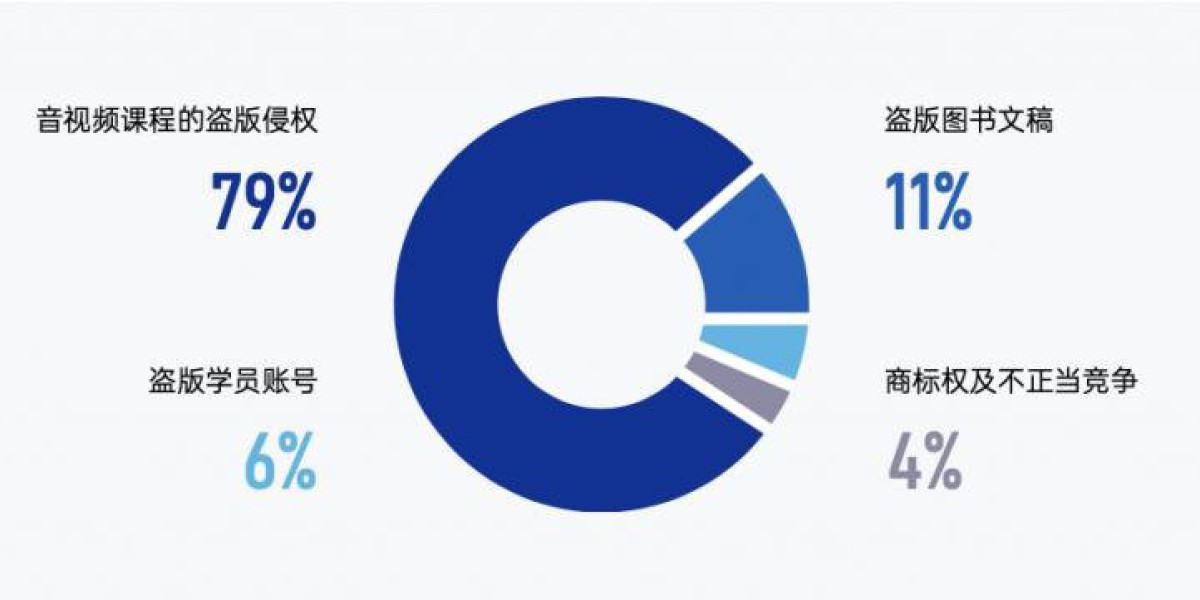

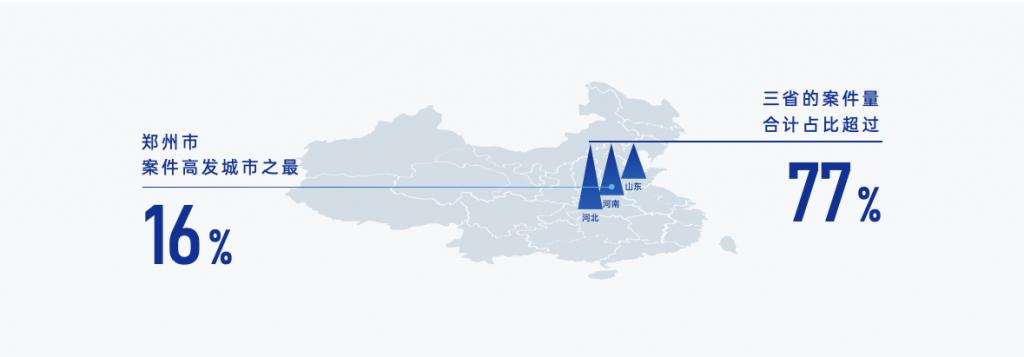

最近,由黑板洞察与众桓知产联合发布的《2025 教育行业知识产权保护趋势报告》,首次系统描绘了教育行业内容侵权的底层图景。从音视频课程到账号灰产,从社群倒卖到剪辑传播,报告不仅揭示了侵权现象的产业化、组织化趋势,更直指行业治理结构的失位与空缺。

但这份报告真正的价值,并不止于呈现“我们的问题有多严重”,而在于给出了一个起码可以行动的方向。

这篇文章不只是要复述这份报告,而是站在它的肩膀上,回答一个更关键的问题:我们要如何在“内容持续创造”与“内容持续失守”之间,找到出路?

01 系统性盗版,已经把教育行业“掏空一半”

当盗版不再是偶然事件,而成为一条完整运作的产业链,教育行业的被动就变成了集体裸奔。

但更值得关注的是盗版方式的“技术跃迁”:

C2C 电商如闲鱼、拼多多,成为“自动发货 + 网盘链接”盗版课程的主场;

社交平台如微信、小红书,以“学员分享”“备考群”为名获取精准流量,导流转化;

视频平台如 B 站、抖音,剪辑公开课程片段,挂载“完整版获取”信息;

搜索引擎中,盗版关键词竟通过恶意竞价出现在品牌词条前列。

更讽刺的是,这条灰产链条的主力,往往并非技术流或职业团伙,而是大量在校大学生、宝妈、副业从业者——他们甚至不知道自己在违法,只是“顺手赚个钱”。

教育企业花了三年打磨一门课,盗版方两小时就能录好卖出去。

这不是流量问题,是价值问题。

02 维权难,是因为我们根本没准备打这场仗

这不是“版权观念滞后”一句话可以解释的事。

教育企业维权的无力,表面看是“太难打官司”“程序太复杂”,但本质上是行业长期以来对版权治理缺乏结构性准备。

报告总结的三个典型困局,几乎每一家内容型教育公司都踩过:

响应滞后:课程被扒,但取证流程追不上内容的传播速度,很多证据在几天内被删改;

路径割裂:遇到盗版不知道是打民事、走行政、还是报刑事,维权行动彼此脱节;

执行无力:对中小机构来说,取证、立案、应诉都需要专业支持,没人能扛。

更难的是对手的“反制模板”:身份信息被盗用、合理使用条款、你们之前已经告过我了……维权成了扯皮。而真正的“系统化侵权者”,往往比教育机构更熟悉平台规则与法律漏洞。

报告中两个案例让人印象深刻——

事实再次证明:不是你没道理,而是你没有机制,打不赢这场仗。

03 版权,不只是内容安全,更是经营能力

教育企业做品牌、跑用户、寻融资、上平台、谈合作,本质上都在围绕“内容价值”展开。而在侵权行为高频发生的行业中,内容价值一旦得不到保护,品牌信任度、用户付费意愿、溢价能力统统被削弱。

维权不再是“维护权益”,而是“维护商业模式”的稳定性。

而未来更复杂的问题已经逼近。生成式 AI 进入教学、教研、课程研发中之后,大量教育内容将不再来自“人脑产出”,而是混合型文本、题库、视频的智能组合。

这意味着——

如果员工或学员用 AI 改写机构课程并外传,是否构成“二次创作侵权”?目前仍无司法共识;

平台 AI 将内容自动聚合展示,是否合理使用、是否需要付费授权,尚属法律空白。

这已不是“版权保护是否重要”的问题,而是“企业能否在未来继续运营”的底层能力。

04 中小机构也能打赢:不是“敢不敢”,而是“有没有机制”

过去版权维权总被视作“头部企业才能玩的事”,中小教育机构大多觉得“维权成本高,不如做新品”。但报告中有一项核心机制,可能会改写这个逻辑:

众桓知产推出的“零投入、结果导向”维权模式,为中小企业打开了一扇门:

不需支付前期律师费、差旅费、立案成本;

只有在成功追回赔偿后,才按约定比例结算服务费;

实现了“我有内容,你有专业,大家共赢”。

对教育行业而言,这不是法律服务模式的革新,而是内容生态“维权能力下沉”的第一次大范围实践。

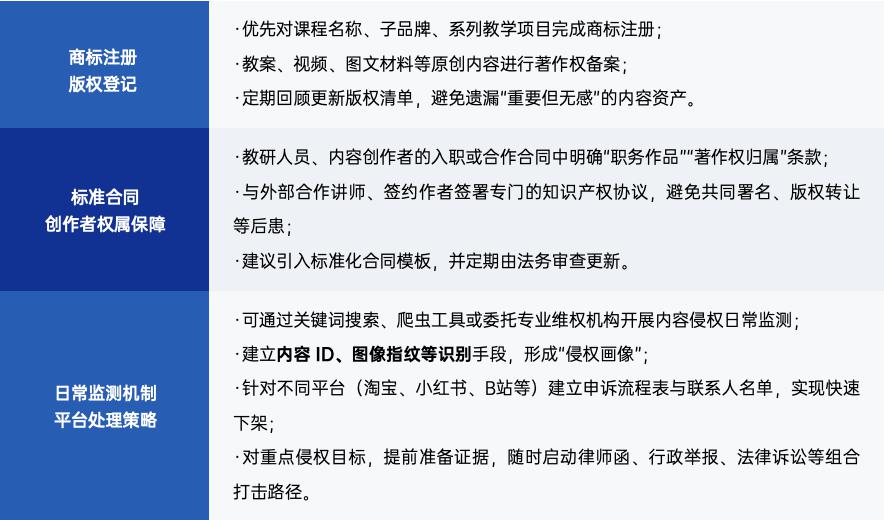

同时,报告也提出了中小机构必备的“合规三件套”建设建议:

这些不是选修课,而是所有内容型教育机构的“入场券”。

05 教育行业的版权战争,我们已经输掉了一半

回头看,我们失去的不是一节课、一本书、一套资料,而是一整个时代对内容资产的系统建设。

内容正在成为教育行业的竞争主轴,而版权能力,则是这个主轴上最重要、也最容易被忽视的一环。很多机构投入巨大精力打磨课程、包装品牌、追求教学效果,却在版权治理上停留在“被动响应”“零散取证”“平台申诉”的初级阶段。

现实已经证明:不是“盗版太狡猾”,而是我们没有机制;不是“用户不买账”,而是我们没能力让正版变得可持续。

这不是一场靠“维权几次”就能解决的问题,而是一套从源头治理、技术加固、制度协同到团队共识的能力体系。版权治理从来都不只是法律事务,而是每一家教育机构都绕不过去的战略课题。

《2025 教育行业知识产权保护趋势报告》告诉我们的,不是“谁侵权了你”,而是“你是否真正具备守住内容价值的能力”。今天我们谈维权,不是因为内容被侵权,而是因为内容正在变得更有价值、也更脆弱。

教育行业到了一个分水岭。决定未来竞争力的,不只是内容的好坏,而是谁能把好内容,守得住、用得稳、传得远。

扫码获取完整版报告,构建你的教育内容护城河