我国科学家在月球探索领域取得了重大突破,他们利用“嫦娥六号”带回的月壤样品,成功测定了月球阿波罗盆地的确切形成年代。这一研究成果于近日在国际权威学术期刊《自然-天文学》上发表。

据最新科学研究显示,阿波罗盆地形成于约41.6亿年前,这一数据是通过高精度年代学分析得出的。该发现对于理解月球历史上的一个重要时期——“后期重轰炸期”具有重大意义。在这一时期,月球表面遭受了大量小天体的剧烈撞击,形成了众多巨型撞击盆地。

阿波罗盆地,作为月球南极-艾特肯盆地内最大的次级撞击构造,其直径达到了约540公里。科学家们在仅3.5克的月壤样品中,发现了三块微小的岩石碎屑,这些碎屑的大小在150至350微米之间。这些岩石碎屑是撞击事件发生时形成的熔融岩石,它们如同“岩石时钟”,记录了撞击事件的瞬间。

中国科学院院士徐义刚领导的研究团队,联合了中山大学、香港大学及国际合作伙伴,共同进行了这项研究。他们利用先进的科技手段,准确测定了这些岩石碎屑的年龄。结合遥感图像和地球化学数据等多方面的信息,研究团队最终确认了阿波罗盆地的形成年龄为41.6亿年。

这一发现不仅为我们揭示了月球早期历史的更多细节,也为未来的月球探测任务提供了宝贵的科学参考。随着研究的深入,科学家们将进一步探索月球的形成和演化过程,为人类揭开更多宇宙的奥秘。

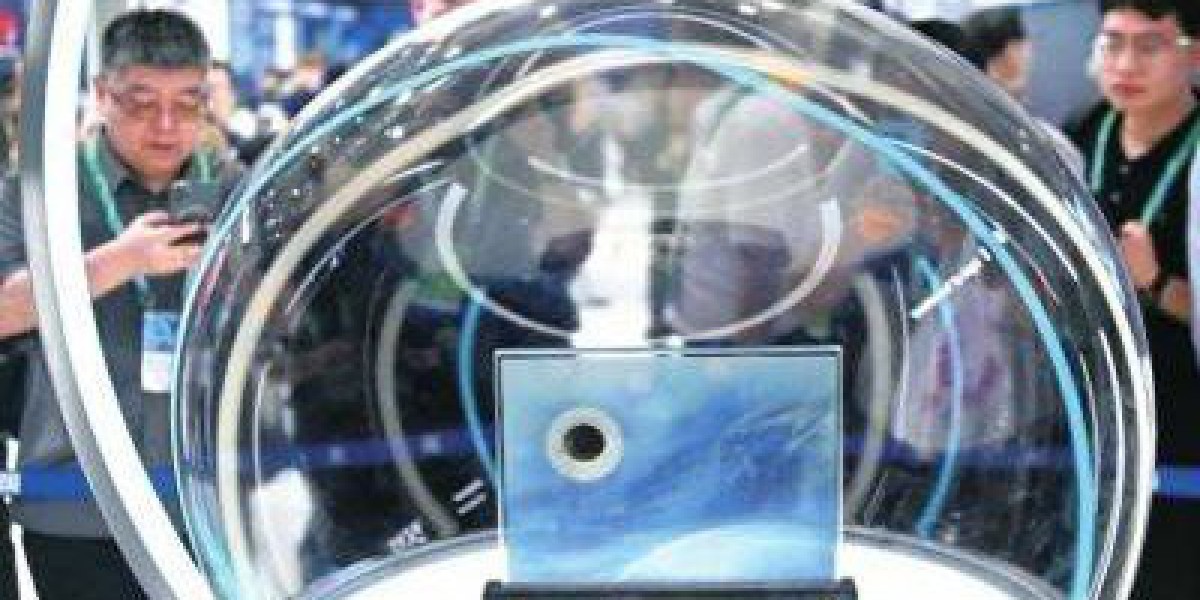

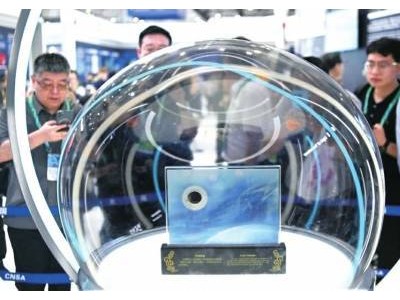

在第十五届中国国际航空航天博览会上,国家航天局的“中国航天”展台上展示了“嫦娥六号”任务取回的月球背面月壤样品,吸引了众多观众的目光。这些珍贵的月壤样品不仅见证了科学家的辛勤付出,也预示着未来月球探索的无限可能。