8月19日,中国医师节。今天的《山茶花》,特别推出94岁老人张宾的故事。1948年,张宾加入中国人民解放军第二野战军,亲历襄樊战役、淮海战役,1956年加入中国共产党。1951年-1991年,张宾就职于重庆市第六人民医院(重庆市职业病防治院),在医疗领域深耕多年,积累了深厚扎实的专业知识,从一名普通的解放军战士成长为外科医生、医院的带头人,见证并参与了重庆市第六人民医院各个历史时期的发展。 ——编者

1931年,张宾出生在湖北省钟祥县。钟祥是中国国家历史文化名城,为楚文化的重要发祥地之一,造就了楚辞文学家宋玉等一批历史名人,诞生了“阳春白雪”“下里巴人”等历史典故。介绍家乡的时候,94岁的张老眼里放着光,脸上洋溢着骄傲和自豪。

很小的时候,张宾生活在钟祥乡下,两岁时,母亲就去世了,后来,随父亲逃难到城里。

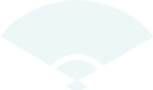

童年的苦难,给了他坚毅的性格,也能让他更能体会到百姓的疾苦。1948年,襄樊战役爆发,那一年,张宾17岁。他和全班同学一起参了军,服役于中国人民解放军第二野战军第六纵队,这支部队被称为二野的“铁军”。

▲年轻时的张宾。

“当兵为了什么?”

“为了穷苦大众有饭吃、有田种,不再受苦受难!”

张老仍然记得,参军那天,嘹亮的军歌军号一直响彻云霄。

彼时,为了准备淮海战役,中原卫生部直属医院成立,张宾被安排到直属医院二所担任卫生护理员工作。

淮海战役结束后,他所在的部队辗转安徽、湖南,后来到达湖南,因建立第二野战军女子大学,张宾所在医院改编成了该校直属医院。

此后,张宾随部队到达重庆,第二野战军女子大学直属医院改编为西南人民革命大学(1950年成立于重庆红岩村)医院,后来又改为中共中央西南局党校医院。1954年,因形势需要,医院整体移交给了重庆市卫生局,更名为重庆市第六人民医院。

张宾说:“无论是战争年代随部队迁徙的野战医院,还是在重庆的西南革大医院,以及后来为支援国家三线建设,三江镇的三江钢铁厂职工医院,还有后来为服务全重庆职业人群的重庆市职业病防治院,党和国家的需要,就是我们工作的航标,无论是战争年代还是和平时期,红色基因已深植在我们的血液里,无论身在何处,面临多大的困难,祖国一召唤,我们必相随……”

“我出生在旧社会,是贫苦人家的孩子,我的生命、我的知识,都是党给我的,我要永远跟党走。”1956年,站在庄严的党旗下,张宾举起右手宣誓,光荣地加入中国共产党,信仰的种子就此生根。

半个多世纪来,他忠心向党,一心为民,坚定的理想信念背后是看淡个人名利、心无旁骛努力工作干出来的实绩。

“我要永远跟党走,要为解除老百姓的病痛而努力奋斗。”这句话是张宾重复最多的。

他说:“从入党的第一天起,我就获取了支撑一生的力量。”

1957年,重庆綦江县成立三江钢铁厂,因涉及工人多,需要配套医院。重庆市第六人民医院义不容辞,整体搬去了三江镇,更名为重庆三江钢铁厂职工医院。也就在当年,医院把他送到泸州医学专科学校读书,学习专业的医学知识,从此,张宾从一名护理人员成长为一名外科医生。

“当时一起学习的很多同学毕业后都去了别的地方,学校也希望我毕业后留校,医院征求我本人意见,我说:‘是党和医院培养了我,医院现在需要我,我必须回去。’”

▲上世纪50年代,重庆市第六人民医院外科医务工作者合影,后排左二为张宾。

就这样,为了那份承诺,在三江那个偏僻的小镇上,张宾扎根30余年。其间,因三江钢铁厂停产,医院交还重庆市卫生局,恢复重庆市第六人民医院名称,直至1991年整体搬迁至主城区。在綦江的岁月,人们还是习惯性地称其为“三江医院”。

1976年,因敬业的工作态度,出色的工作业绩,张宾被医院委以重任,担任分管业务的副院长。当时,张宾很不愿意搞管理工作,一心一意只想钻研自己的业务。

“咱当兵的人任何时候都要以国家为重,以事业为重。”老班长的话轻轻地拨动了他的心弦,于是他挑起了建设三江医院的重任。

三江医院,不仅要服务三江钢铁厂的职工,且还要服务周边数十万农民的健康。当时的医院分为大内科、大外科、妇产科、烧伤科、五官科5个科室,到医院看病的人很多。因为服务态度好、医疗质量好,医院的临床科室发展很快,尤其是烧伤科在整个重庆市也有一席之地。

在张宾等人的带领下,三江医院声名鹊起,很多病人都是从外县,甚至外省慕名而来。

1971年,医院接到一位厂矿工人。这位工人因操作失误,导致左手断肢。紧急情况下,张宾团队商量决定对患者施行再植手术。

可是,这谈何容易。当时全国只有上海在1963年做成功了第一例,在这偏僻的小医院,能行吗?

断肢再植是非常精细复杂的手术,手和手臂之间,有肌肉和肌腱相连,除了血管外,还有骨骼、淋巴管、神经相接,都要通过手术一一对准缝合,这样接上去的手才会恢复屈、伸、转、翻等功能。

我们的医院能行吗?当时,有很多质疑的声音,张宾也反复问自己。

“做!出了问题,咱们班子负责!”最终,张宾一锤定音,三江医院为职业健康积累了近10年的临床经验,他铿锵的话语背后是对整个团队的信任和支持。

刻不容缓,张宾等人连夜召集相关医生分析试验,最终确定了一套详细的治疗方案。

手术那天,经过医务人员数小时不懈的努力,多根主要血管全部接通吻合。当看到那只完全断离已近数小时的苍白断手,又重新呈现出生命的红润时,手术室里响起了轻轻的欢呼声。

三江医院成功开展了全国第二例断肢再植手术,张宾喜极而泣,流下了激动的泪水。

后来,他们陆续又做了7例断肢再植手术,除了一例因为创面太大没有成功外,其余6例都非常成功,这在全国都处于领先的水平。

“人的事业要有一种东西支撑,那就是信念。”几十年间,张宾或埋首厂区医院诊室,或“窝”在手术室。在他看来,这就是最值得、最无悔的时光。他救过的患者成千上万,他看到了人间的至情,对生命有了更多的洞察与理解,共情和关爱。

“敢挑最重的担子,敢啃最硬的骨头,善于用行动作出最好的表率。”同事们对张宾如此评价。

作为医生和患者公认的“暖医”,张宾不仅有一双温暖的手,也有一颗仁爱的心。

在三江时,他就时常要求自己和教育职工,处处以病人为先。

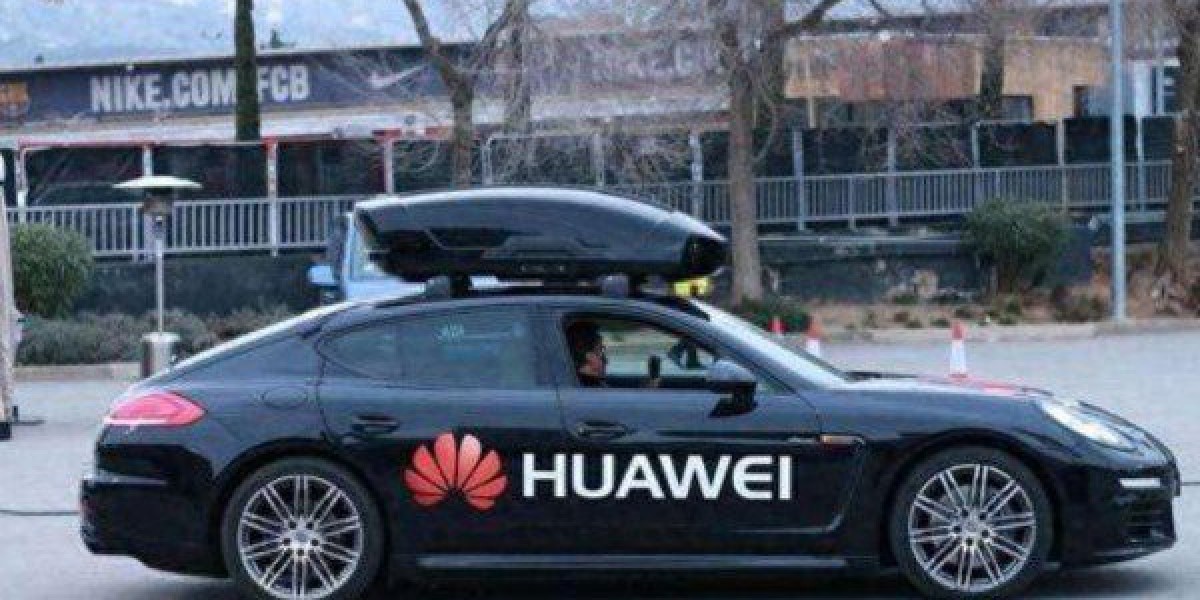

1980年,为积极响应国家关于加强劳动保护和职业病防治的号召,重庆迫切需要一家医院牵头开展职业病防治工作。

“我们医院来!”张宾说,“党和国家需要,就应该义不容辞。”当年,三江医院正式更名为重庆市职业病防治院。张宾带领团队率先在全市范围内推动厂矿企业职工建档建卡工作,为职工建立详细的健康档案,在职业病防治方面做出了积极的贡献。

▲张宾获颁的“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章。

▲鲐背之年的张宾。

如今,鲐背之年的张宾,居住在单位的一栋老式住宅里。他常说,医院就是他的家,即使退休多年,他依然心系医院发展,不仅常到医院走动,更身体力行地参与医院各种活动,为干部职工讲党课,参与医院宣传片拍摄等。

对他而言,能为医疗事业再尽一份心力,就是最大的欣慰。