在过去的农村,红薯是再寻常不过的作物。秋收后堆成小山的红薯,除了人吃,常常被当作饲料喂猪。那时人们总觉得,这“土疙瘩”不如白面精米金贵。

可如今,随着养生理念的普及,红薯的价值被重新发现——多位医生在临床观察中发现,常吃红薯的人,往往能在三个关键健康维度上保持良好状态。这看似普通的食材,实则藏着朴素却有效的养生智慧。

第一个改善:让肠道保持“年轻态”:

人体的肠道就像一台日夜运转的“处理器”,负责吸收营养、排出代谢废物,它的状态直接影响着身体的整体感受。而红薯中丰富的膳食纤维,正是维持肠道“活力”的好帮手。与精制米面相比,红薯的纤维既包括水溶性纤维,也包括非水溶性纤维。非水溶性纤维就像肠道里的“清道夫”,能吸收水分膨胀,让肠道内容物更易推进,减少肠道的“工作负担”;水溶性纤维则像肠道菌群的“营养餐”,能促进有益菌群的繁殖,让肠道环境保持平衡。生活中不少人常因肠道“动力不足”而感到身体沉重,而每天吃小半个蒸红薯,坚持一段时间后,会发现肠道的“运转节奏”更规律了。这种由内而外的通畅感,能让身体少些“积压”,整个人也更显轻松。

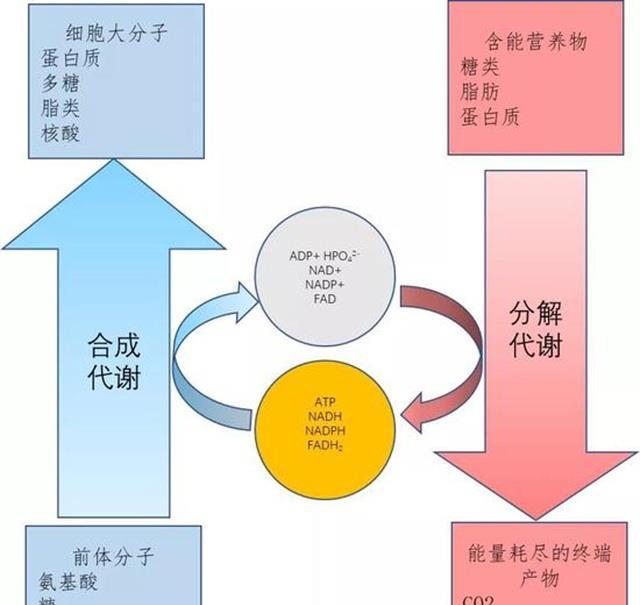

尤其对中老年人来说,肠道功能随年龄增长逐渐减弱,红薯这种天然的“肠道调节剂”,远比一些复杂的养护方法更实用。第二个改善:让能量代谢更“平稳”:身体就像一台精密的机器,能量的稳定供给是维持正常运转的基础。而能量代谢是否平稳,直接关系到白天的精力状态和夜晚的休息质量。红薯在这方面的优势,恰恰源于它独特的营养构成。红薯中的碳水化合物以复合碳水为主,与精制糖相比,它的消化吸收过程更缓慢,能像“缓释胶囊”一样持续为身体供能。这样一来,就避免了能量在短时间内骤升骤降,让身体始终处于“不饥不饱”的舒适状态。很多人有过这样的体验:吃了过多甜食或精米白面后,容易出现短暂的精力亢奋,随后又迅速感到疲惫乏力。这正是能量代谢波动过大的表现。

而用红薯替代部分主食,能让血糖(此处仅指能量代谢的中间环节,非病症)保持在相对稳定的区间,身体的能量供给更持久,白天不易犯困,夜晚也能减少因饥饿或能量过剩导致的睡眠干扰。这种平稳的代谢状态,是身体保持活力的重要前提。

第三个改善:让体重维持在“合理区间”:保持适度的体重,是身体轻盈、行动自如的基础。而红薯在帮助维持合理体重方面,有着天然的优势,这也是它被营养学家推崇的重要原因。首先,红薯的热量相对较低,每100克仅含约90千卡热量,远低于同等重量的米饭或馒头。

其次,它的饱腹感极强——其中的膳食纤维在胃里吸水膨胀,能让人快速产生“吃饱”的信号,从而减少总热量的摄入。

很多人尝试用红薯替代晚餐的部分主食后,会发现不知不觉中减少了过量进食的冲动。更重要的是,红薯营养密度高,在提供饱腹感的同时,还能供给身体所需的维生素A、维生素C、钾等多种营养素,避免因“节食”导致的营养不均衡。

这种“吃饱又吃好”的特点,让体重管理变得更轻松,无需刻意挨饿,也能让身体保持在舒适的重量范围,减少多余负担对关节、心肺的压力。

吃红薯的“门道”:这样吃才更养人。虽说红薯好处多,但吃不对也可能适得其反。几位医生特别提醒,吃红薯要注意这几点:一是控制量。再好的食物也需“适度”,每天吃100-200克(约小半个中等大小的红薯)即可,过量可能因膳食纤维摄入过多引起肠胃不适。二是选对做法。蒸、煮、烤是最推荐的方式,能最大程度保留营养;油炸红薯片、拔丝红薯等做法会增加油脂和糖分,反而失去了养生意义。

三是合理搭配。红薯的蛋白质含量较低,吃的时候最好搭配鸡蛋、豆腐、瘦肉等富含蛋白质的食物,让营养更均衡;同时搭配绿叶蔬菜,能进一步促进消化。四是特殊时段注意。空腹时不宜吃太多红薯,避免其中的单宁和胶质刺激肠胃;胃肠功能较弱的人,可将红薯蒸熟后压成泥,更易消化。不起眼的红薯,藏着顺应自然的养生智慧。从过去的“喂猪粮”到如今的“养生宝”,它的价值从未改变,只是我们对健康的理解在不断深化。

常吃红薯,不是要把它当成“神奇食物”,而是借由这种天然食材,让饮食更贴近身体的需求——让肠道更通畅,让代谢更平稳,让体重更合理。

这个秋天,不妨从蒸一块软糯的红薯开始,感受这份来自大地的馈赠。毕竟,真正的养生,从来都藏在这些简单而实在的日常里。

编辑:陈方