黑洞是一个强大到足以俘获光线的神秘天体。换言之,一旦深陷其中,逃离便成为不可能的任务。话说回来,其实黑洞并不好进入。

爱因斯坦的广义相对论提出,时空的性质可被变形和压缩。设想一把长度为一米的尺子,置于某处的引力场中,其长度会显得缩短。然而,尺子自身并未察觉到长度的减少,只有处于引力场之外的观察者才会有此感觉。

类似的,时间置于引力场中,也会显得缩短。想象手腕上的手表进入引力场,你不会感到时间的流逝变慢,但外界的人看来,你的时间却在慢动作中流淌。

电影《星际穿越》便有这样的情节:主角们到访一颗位于黑洞边缘的行星,在行星上只度过了三小时,返回飞船时,却发现同伴们已经度过了二十年。引力场外的二十年,在引力场内被压缩为三小时。

如果以广义相对论来描述黑洞的边缘,你会发现时空的压缩极其剧烈,以至于时空的尺度几乎为零。譬如,假设你前往黑洞一游,我在外面守望,我们约定每分钟通讯一次以确保平安。对你来说,你确实每分钟发来讯息,但问题在于,随着你逼近黑洞边缘,在我看来那一分钟变得越来越漫长。

你与黑洞越近,你的时间流速在我眼中被压缩得越厉害。或许最初我的一小时等同于你的一分钟,而后我的十小时才相当于你的一分钟。最终,你无限接近黑洞时,你的一分钟在我眼中成为了无尽的时光。纵然我长命百岁,等遍宇宙的终结、海洋的干涸、岩石的腐蚀,也无缘见到你真正抵达黑洞边缘的一刻,仅能目睹你无休止的接近。因此,在我的视角中,你似乎永远无法进入黑洞。

但换到你的视角,你是否能入黑洞?答案是肯定的。

在你看来,进入黑洞的过程是有限的,但那有限的时间,对应着黑洞外的永恒。换句话说,在你眼中,宇宙会在一个瞬间内消亡。

若宇宙在有限的时间内走向终结,那么在你真正踏入黑洞之前,宇宙就已经消逝。据此推论,无论你多么渴望进入,或是我多么目不转睛地盯着你进入,只要宇宙寿命有限,你都无法触及黑洞的深处。

然而,前述讨论过于理想化。现实中,黑洞不仅吸收物质,还会发生合并。为何现实中的黑洞似乎可以进入?关键在于,并非我们进入黑洞,而是黑洞在某种程度上“迎接”了我们,后续内容将对此进行深入探讨。

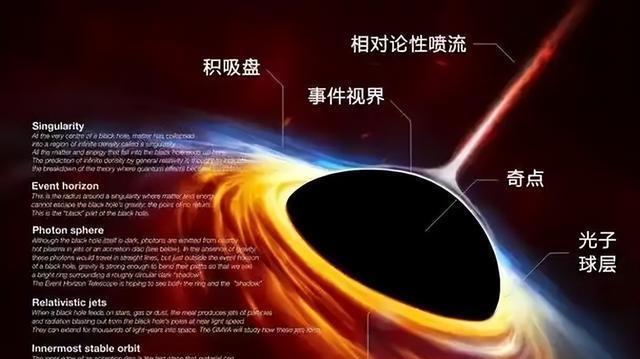

为何一旦进入黑洞就无法逃脱?

进入黑洞并非易事,因为从外部观察者的视角来看,进入黑洞的人需要无限长的时间才能抵达黑洞的边缘。假设你决心冒险,是否能安然返回?答案显然是否定的。

假设你踏上黑洞边缘,想要返回,纵使我期待至宇宙的尽头,也见不到你的归来,原因何在?我们可以从两个角度来解析这个问题。

对黑洞外的观察者而言,你在边缘的有限时间等同于我的无限时间。你倒退一步,花费的是你的时间,而那对我来说可能是无尽的等待。或许你只移动了极短的瞬间,而外界的宇宙已然消亡。在你的视角中,你能否返回?答案依旧是无法做到。

你可以尝试返回,但别忘了,在外部观察者看来,你的时空已被极度压缩至零,意味着你的归途在别人看来是无限遥远。根据狭义相对论,你只能以有限的速度,即光速,移动。有限的速度和时间,不可能穿越无限的距离。

这便揭示了广义相对论中的黑洞与经典黑洞的不同之处。经典黑洞观点认为,强大的引力使光速不足以逃脱其束缚。而广义相对论中的黑洞观点则是,引力强大到将时空尺度极度压缩,使得从黑洞中脱逃所需的时间,在黑洞之外看来是无限漫长,而脱逃的距离,在黑洞中看来是无限遥远。

无论从哪个角度看,所需时间都是无限的,这才是无法逃脱黑洞的真正含义。既然从理论上讲黑洞无法进入,那么它是如何吸收物质的?在现实中,黑洞不断吸收物质,并发生合并现象。为什么会这样呢?

黑洞在吸收物质时,并非被动等待物质进入其原有的视界范围,而是在物质靠近至一定距离时,黑洞的视界会扩张,将被吸引的物质包含进来。这一过程表明,黑洞在吸收物质时会“主动出击”,将物质“纳入怀中”,而这过程使得黑洞的范围随之扩大。

以黑洞的视界扩张来吞噬物质,或许是一个更易理解的描述。以两个黑洞的结合为例:并非一个黑洞潜入另一个之中,而是原本只存在一个黑洞,我们观察着其视界之外的某一区域。由于该区域位于黑洞视界之外,其时空结构并未被压缩至零,因此保持着常规的时空性质。

然而,随着另一个黑洞的逐渐接近,原本不属于黑洞内部的区域会因两个黑洞引力的叠加,导致该处的时空结构遭受剧烈的压缩。当第二个黑洞靠近至一定程度时,那一点的时空结构被完全压缩,因而转变为黑洞的一部分,第一个黑洞的视界范围也随之扩展。所以,两个黑洞的融合并非是一者进入另一者,也不是两者的直接撞击,而是在接近的过程中,各自的视界范围持续扩大。当两者极为接近时,它们之间的区域因叠加的引力作用,在尚未接触之前就已经转变为黑洞的一部分。

之前我们提到,观察者不可能进入黑洞。设想一个纯粹的时空观察者,其质量为零,因此永远无法触及黑洞边缘。那么,黑洞吸入物质的情景又是怎样的呢?例如,黑洞撕裂一颗恒星并吸收其物质时,实际上是恒星物质靠近黑洞边缘,其质量对时空的压缩作用。当恒星接近至一定程度时,其周围的时空结构被压缩至零,恒星的位置自然成为黑洞的一部分,被扩大了的视界所包围。

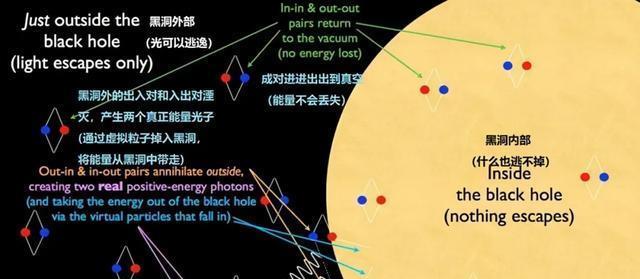

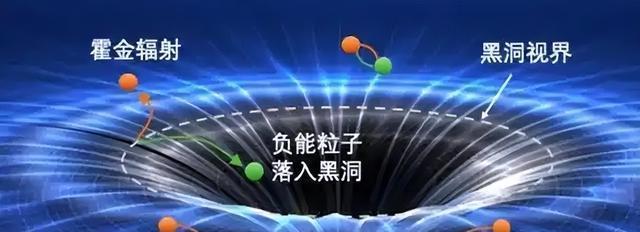

这才是对黑洞吸入物质以及黑洞融合过程的正确理解。然而,黑洞不仅吸入,同样存在排放:霍金辐射。通常认为,一旦某物进入黑洞便无法逃脱,但霍金的理论指出,黑洞并非全然无法触及,存在所谓的“霍金辐射”。

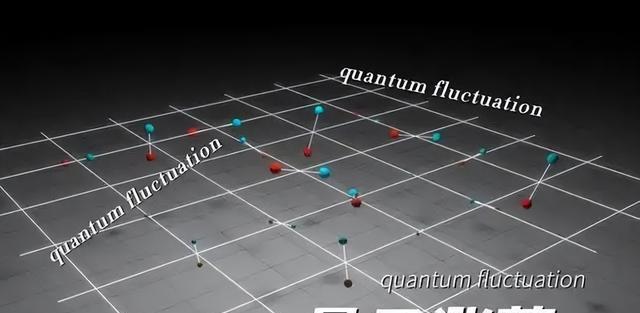

虽然霍金辐射理论目前尚处于假设阶段,但如果证实正确,黑洞实际上更像一个“灰洞”。我们在前面讨论的黑洞,仅考虑了广义相对论的属性,忽视了其量子力学特性。根据狄拉克的量子力学理论,真空并非空无一物,而是充满着“量子涨落”。

就像平静的海面,在高处看似平静,但近距离观察会发现水面上无数小水滴的上下浮动。同样,装满水的瓶子,当你吸走一滴水后,留下的气泡不断移动,仿佛一个粒子的存在。量子涨落即指真空中随机产生的正反粒子对,正粒子如水面小水滴,反粒子则如被吸走水滴留下的气泡。

霍金辐射理论认为,在黑洞边缘同样不断产生正反粒子对。

由于反粒子无法在正常时空中大量存在,如同油与水无法相融,它们必然会移向水的表面。类似地,在黑洞边缘产生的正反粒子对中,大部分反粒子被黑洞吸收,而正粒子则有机会逃脱黑洞的视界,形成所谓的霍金辐射。这是纯粹的量子力学现象。同时,被黑洞吸收的反粒子会与黑洞内的正粒子相抵消,从而减少黑洞的质量。因此,霍金辐射导致黑洞不断辐射出粒子,并逐渐减小其质量,这一过程称为黑洞的“蒸发”。

由此看来,黑洞并非总是吸入,它同样在向外排放——霍金辐射。

霍金辐射的强度与黑洞表面积(即一个球体的表面积,为4πr2,其中r为黑洞半径)成正比。但黑洞的吸入效率则与黑洞体积成正比,这取决于黑洞的引力大小。也就是说,排放速度与半径的平方成正比,而吸入速度与半径的立方成正比。因此,半径越大,吸入速度超过排放速度;半径越小,排放速度则超过吸入速度。

早先,当瑞士的LHC大型强子对撞机开始实验时,有人担心如此高的能量密度可能产生小黑洞,从而将地球吸入。然而,霍金指出,即使产生小黑洞,根据霍金辐射理论,它将很快蒸发,不必担心它会吸入地球。如果黑洞真的被制造出来并蒸发,霍金可能会因此获得诺贝尔物理学奖。遗憾的是,LHC至今尚未制造出黑洞。

那么,如何才能制造出黑洞呢?

黑洞的诞生,需要一个星体具有惊人的引力,强大的引力往往伴随着庞大的质量,但这并不是铁律。一个星体的万有引力与它的质量成正比,而与它的半径的平方成反比。也就是说,即便一个星体质量不大,只要其半径足够小,它也有机会成为一个黑洞。

换言之,一个星体若密度极高,便可能成为黑洞。我们把一个星体被压缩到一定半径时,就会形成黑洞的这个半径称为史瓦西半径。例如,如果把太阳的质量全部压缩进一个直径仅三千米的球体内,那么太阳就会变为一个黑洞。

假设我们将地球压缩到橘子般大小,地球也会成为一个黑洞。最小的黑洞被称为原初黑洞,它们是理论上的假设,目前尚未被发现。原初黑洞的质量极其微小,根据霍金的计算,这类黑洞的质量可能仅有1千克的十亿分之一。之所以称之为原初黑洞,是因为理论认为,在宇宙大爆炸初期,当宇宙的能量密度极高时,才有可能形成这类黑洞。

在正常情况下,小质量的物体无法自发形成黑洞,因为引力不够,除非在极高的外部能量密度作用下将其压缩至史瓦西半径以内。最常见的黑洞是恒星黑洞,质量介于太阳质量的三倍至六十五倍之间。它们由质量较大的恒星在燃尽所有能量后,内部力量无法抗衡引力的收缩,导致体积缩减至史瓦西半径以内,进而形成黑洞。

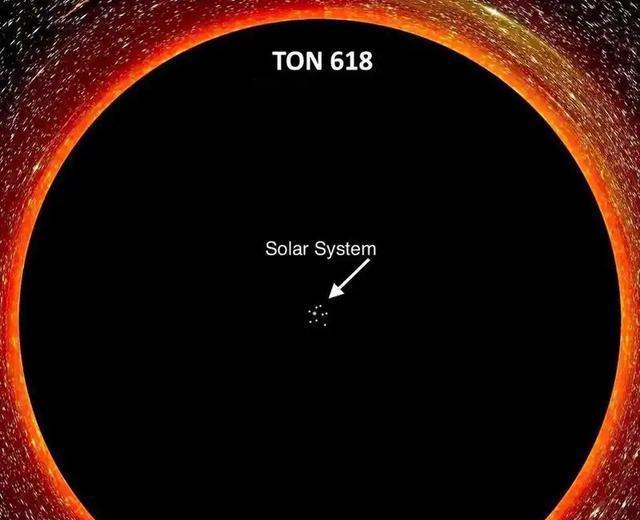

另外一种黑洞是超大质量黑洞,其质量通常为太阳质量的数百万倍,甚至最大可达太阳质量的数十亿倍。例如,我们的银河系中心就存在着一个超大质量黑洞,其质量约为太阳的数十亿倍。关于超大质量黑洞的形成,尚无定论,一种可能的解释是小黑洞通过不断合并最终形成。此外,理论上还有一种不存在的黑洞,即中等质量黑洞。

黑洞的魅力在于,极小质量和极大质量的黑洞都有观测证据,唯独中等质量的黑洞在理论上几乎不可能存在,也没有观测到过,这背后的原因引人深思。这涉及到粒子物理的相关知识。我们知道,当两个粒子相遇时会相互湮灭,例如电子和正电子相碰撞会转变为光子。反之,当光子能量极高时,它们能碰撞产生正反粒子对。对于质量巨大的恒星,例如100倍太阳质量的恒星,其内部的光子能量极高,会发生光子碰撞产生正反电子对的反应。

一个恒星之所以能保持稳定,是因为内部核反应释放的能量与引力达到平衡。然而,一旦发生正反粒子对的产生,正反粒子的向外推力无法与原先光子的光压相匹敌,引力占优导致天体向内坍缩。坍缩过程中能量密度急剧升高,引发剧烈反弹,天体会以喷发的形式释放出巨大能量和物质。

若恒星原本的质量足以形成中等质量黑洞,在大型喷发后剩余的物质量不足以达到中等质量黑洞的质量要求。另一方面,超大质量黑洞的形成可能在于其巨大的质量产生的超强引力,使得上述喷发现象无法大规模发生,物质不会被大量抛出。而恰好处于中间质量级别的物质被大量抛出,最终质量降至中等质量黑洞以下,物质不再被抛出。因此,根据现有理论,中等质量黑洞不应存在。

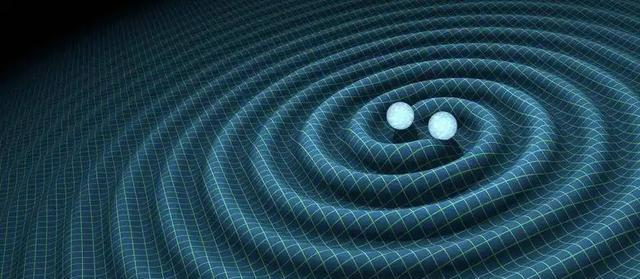

然而,2020年9月,著名的大型物理实验设备LIGO发现了一种奇怪的引力波信号,这表明我们的黑洞理论可能存在问题,或者我们遇到了一种全新的、未曾观测到的、也未曾有理论预言的奇特天体。LIGO发现的142倍太阳质量的黑洞,由两个较小的黑洞合并而成,分别是65倍和85倍太阳质量的黑洞。正是85倍太阳质量的黑洞存在显得非常不可思议,因为根据现行黑洞理论,不应该有这样的黑洞存在。

根据先前的讨论,较小质量和极大质量的黑洞都是可能存在的。例如,10倍太阳质量的黑洞和几十亿倍太阳质量的黑洞。在我们的银河系中心,就有一个几十亿倍太阳质量的黑洞。65到130倍太阳质量之间的黑洞被称为中等质量黑洞,但根据现有理论它们不应存在。

此次发现中等质量的黑洞意味着我们的黑洞理论存在问题,至少它不是完善的。除非,我们遇到了一种全新的奇特天体。令人费解的是,这个天体可能不是球形的,因为单一球形天体无法产生引力波。根据广义相对论,一个中心对称的物体无法产生引力波,我们目前接收到的所有引力波均来自两个大小不同的黑洞相互围绕旋转,直到合并的过程。

正是由于一大一小两个黑洞围绕旋转,确保了这个系统的非中心对称性,从而保证了引力波的产生。黑洞合并产生的巨大动静,使我们能够用LIGO探测到它们的引力波。如果这是一种新型的天体,并且发出了引力波,那么它的质量一定不小,并且形状不是球形。但是一个如此质量巨大、引力如此之强的天体,通常应该已经将其自身压缩成球形。无论如何,这两种可能性都对我们的物理理论提出了严峻挑战。这应该是实验物理学的一次重大胜利,因为它带给了我们全新的未知现象。

编辑:陈方

一审:李慧

二审:汤世明

三审:王超