隆林苗族群众马奶(苗语“马家妈妈”之意)在画蜡画。

在隆林各族自治县的苗族村寨里,一块白布、一把蜡刀、一缸蓝靛,经指尖流转便化作灵动的图案。这项名为蜡染的古老技艺,以蜂蜡为笔、染料为墨,在纺织品上勾勒出苗族千年的历史记忆与文化基因。2024年,隆林苗族蜡染制作技艺被列入第九批百色市非物质文化遗产代表性项目名录,这份流淌在蓝白之间的智慧,正迎来新的传承与守护。

从唐宋走来的蓝白史诗

苗族蜡染的故事,早在唐宋时期就已开篇。据《史记·西南夷列传》记载,当时的苗族先民已以蓝色蜡染布料为常服,并将其制成各类装饰品,蜡染技艺由此在苗寨生根发芽。

到了明清时期,蜡染技艺迎来重要突破。匠人改进了熔蜡、涂蜡的方法,让蜡层更均匀、图案更精细,花鸟鱼虫的形态愈发灵动,几何纹样的排列也更富韵律。从此,苗族蜡染成为承载民族审美与情感的艺术品。

蜡染技艺的独特密码

苗族蜡染的魔力,藏在点蜡、染色、去蜡三个看似简单却暗藏乾坤的环节里。

点蜡是创作的开端。匠人将白布平整地铺在木板上,把蜂蜡放入陶瓷碗中,用木炭火慢慢焐化。待蜡液温度适中,便执起特制的蜡刀——这把形似小铲的工具,刀尖细如针尖,能在布上精准游走。手腕轻转间,花、鸟、鱼和几何纹样便跃然布上,每一笔都凝聚着匠人的巧思。

染色是让图案“活”起来的关键。绘好的白布被浸入蓝靛染缸,未被蜡覆盖的部分渐渐吸饱染料,呈现出深邃的蓝色。匠人会反复浸泡、挤压、晾晒,让色彩充分渗透纤维,直至蓝得沉静、蓝得温润。

去蜡则是最后的“点睛之笔”。染好的蜡布经过处理,覆盖其上的蜂蜡熔化脱落,被蜡保护的部分露出洁白的底色。蓝白相映间,栩栩如生的图案终于完整呈现。再经冲洗、阴干、缝制,一件蜡染成品便诞生了。

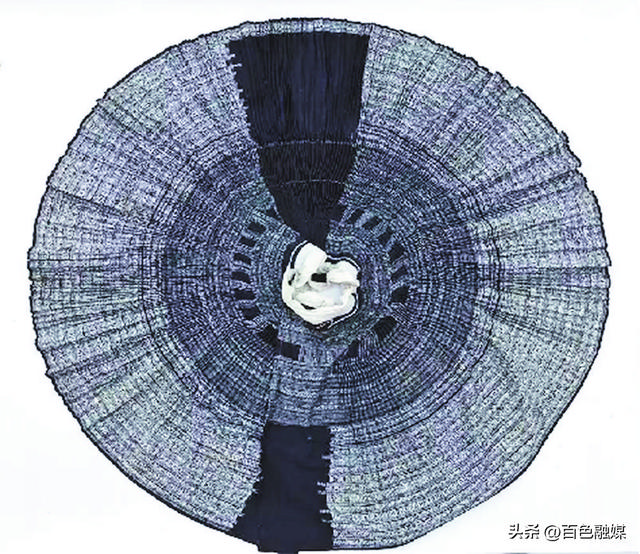

隆林花苗裙子。

古老技艺焕发新生

在隆林苗族群众眼中,蜡染从来不只是一门手艺,更是民族文化的“活化石”。其民族文化特征尤为鲜明。蜡染技艺代代相传,是苗族身份认同的重要符号。每一件蜡染作品都是苗族历史的写照。

历史文化价值同样厚重。作为我国少数民族传统工艺的代表,苗族蜡染见证了中原与西南文化的交融,其独特的防染工艺、蓝白配色,为研究古代纺织技术与审美提供了珍贵实物。

审美价值更是独树一帜。蓝底白花的简洁配色,既质朴又灵动,既传统又现代。如今,蜡染不仅装点着苗族服饰,更走进现代设计领域,成为连接民族与世界的文化桥梁。

2024年,隆林苗族蜡染制作技艺被列入第九批百色市非物质文化遗产代表性项目名录,这份荣誉既是对千年技艺的肯定,更是传承的新起点。年轻匠人接过蜡刀,在守正创新中让古老技艺焕发新生。蓝白之间,不仅有历史的回响,更有未来的期许——这门流淌在苗族人血脉里的技艺,正以更鲜活的姿态,续写属于它的蓝白史诗。

(隆林各族自治县非遗保护中心 文/图)

【来源:百色融媒】