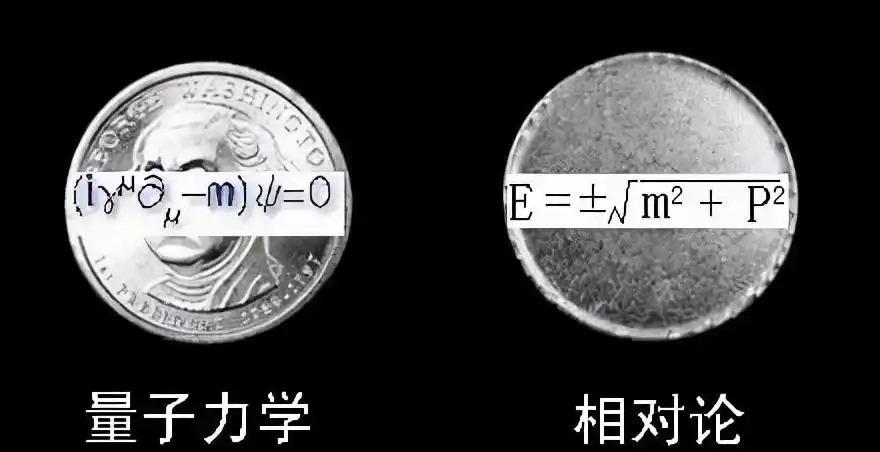

提到相对论和量子力学,可谓无人不知无人不晓,因为这两个理论是现代物理学大厦的两大基石。相对论统治着广袤无垠的宏观世界,从天体的运行轨迹到宇宙的浩瀚结构,都遵循着它的规律;而量子力学则主宰着神秘莫测的微观世界,深入到原子、分子乃至更小的基本粒子领域,揭示着微观世界独特的运行法则。

但我们都知道,直到今天,相对论和量子力学也并没有完全融合在一起,两者并不协调。那么相对论和量子力学到底存在着什么矛盾呢?

简单讲,相对论属于经典理论,而量子力学属于量子理论,两者有什么区别呢?

经典理论认为宇宙万物都是可描述的,可预测的,也都是连续的。这一观念深深植根于人类对自然规律的长期观察与总结。

以天气预报为例,气象学家通过收集大气温度、湿度、气压等大量数据,运用复杂的流体力学方程和计算机模型,能够对未来天气状况进行较为准确的描述和预测。这种确定性的思维方式,让我们相信只要掌握足够的信息和规律,就能精准预知事物的发展。

而量子理论恰恰相反,认为我们所在的时空是不连续的,万物都是不可预测的,是不确定的,只能用概率(波函数)来描述。在微观世界里,这种不确定性表现得尤为明显。

例如,电子在原子核外的运动就无法像经典物理中描述行星运动那样,确定其精确的轨迹。我们只能通过波函数计算出电子在某一位置出现的概率,这种概率性的描述彻底颠覆了传统的确定性认知,为我们打开了一扇全新认识世界的大门。

下面来具体讲一讲相对论和量子力学的 “前世今生”。

相对论分为狭义相对论和广义相对论。狭义相对论是基于 “光速不变原理” 和 “相对性原理” 两大前提的基础上提出来的。

19 世纪末,物理学家们在研究电磁现象时,麦克斯韦方程组横空出世,它完美地统一了电与磁的规律,并预言了电磁波的存在,且电磁波在真空中的传播速度(即光速)只与真空的介电常数和磁导率有关,与参照系无关。

这一结论与当时盛行的伽利略变换(简单说就是速度的叠加)发生了尖锐矛盾,也与牛顿的经典物理体系产生了巨大冲突。按照伽利略变换,一个物体在运动的火车上向前抛出一个球,球的速度应该是火车的速度加上球抛出的速度,但光速却不遵循这一规律,无论在怎样的参照系下,光速始终保持恒定。

这说明麦克斯韦方程组与牛顿经典力学(伽利略变换)之间必然有一个是错误的。

爱因斯坦凭借着非凡的洞察力和大胆的创新精神,经过长达十年的深入思考(过程充满了无数次的思想碰撞和理论推导,这里难以详尽阐述),在 1905 年提出了狭义相对论。

他摒弃了牛顿绝对时空观,提出了自己的时空观,认为时间和空间并不是绝对的,而且两者是有机的整体,是不可分割的。这种思想完全颠覆了统治几百年的牛顿经典时空观,因为牛顿认为时间和空间是绝对的,同时两者是分开的,时间和空间没有任何关系。

这里需要强调一下,狭义相对论认为时间和空间是相对的,但并不是时空是相对的。其实在狭义相对论里,时空并不是相对的,而是绝对的,说白了,“事件” 本身是绝对的。

何为 “事件”?举个例子,你花了 5 分钟时间看完了这篇文章,这就是一个 “事件”,这个事件在不同的惯性系中,其发生的先后顺序和时间间隔可能会有所不同,但事件本身的因果关系和基本性质是不变的,从这个意义上讲,“事件” 是绝对的。

狭义相对论成功解决了高速运动物体的力学和电磁学问题,但爱因斯坦并未满足于此。他进一步思考引力的本质,经过多年努力,于 1915 年提出了广义相对论。

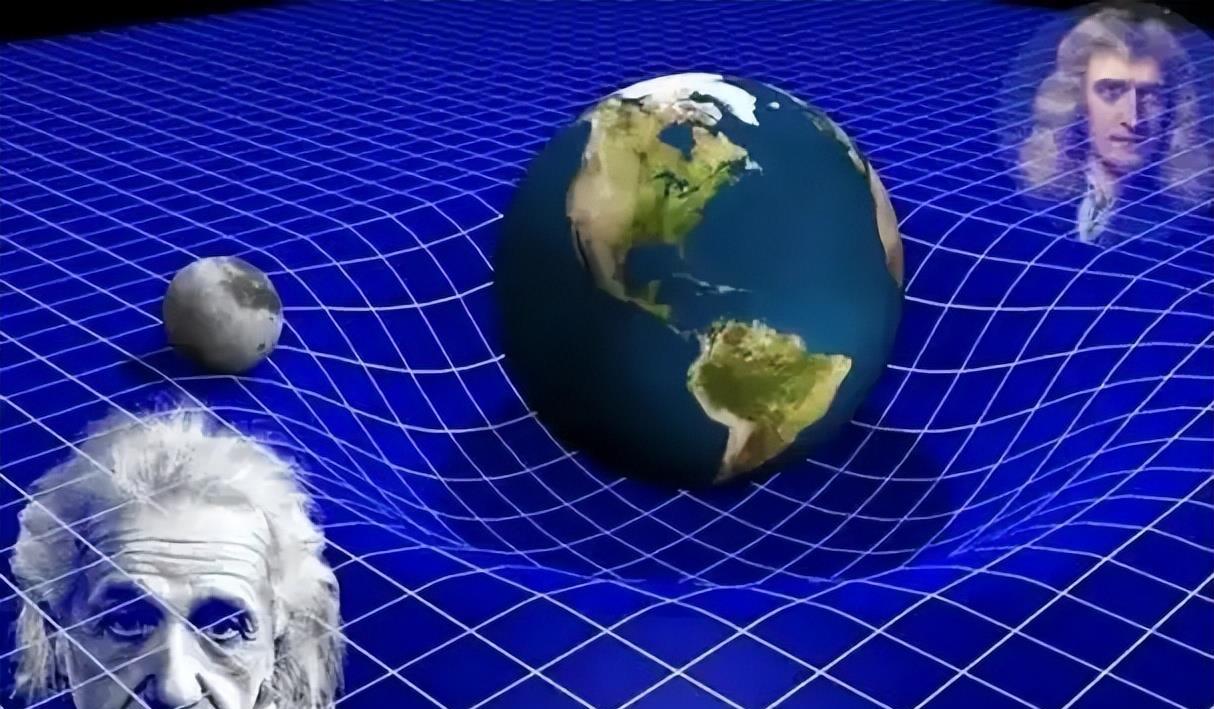

广义相对论是建立在狭义相对论基础上,加入了引力的概念,从惯性系推广到所有参照系。广义相对论表明,时空并不是平坦的,而是弯曲的。爱因斯坦通过等效原理,将引力与加速度联系起来,提出所谓的引力并不存在,它只是时空弯曲的外在表象而已。可以这样简单诠释:时空告诉物体如何运动,而物体告诉时空如何弯曲。

例如,太阳的巨大质量使得周围的时空发生弯曲,地球等行星在弯曲的时空中沿着测地线运动,这在我们看来就像是受到了太阳的引力作用。广义相对论成功解释了水星近日点进动等经典物理无法解释的现象,还预言了引力波、黑洞等神奇的天体和现象,极大地拓展了人类对宇宙的认知。

下面说说量子力学。

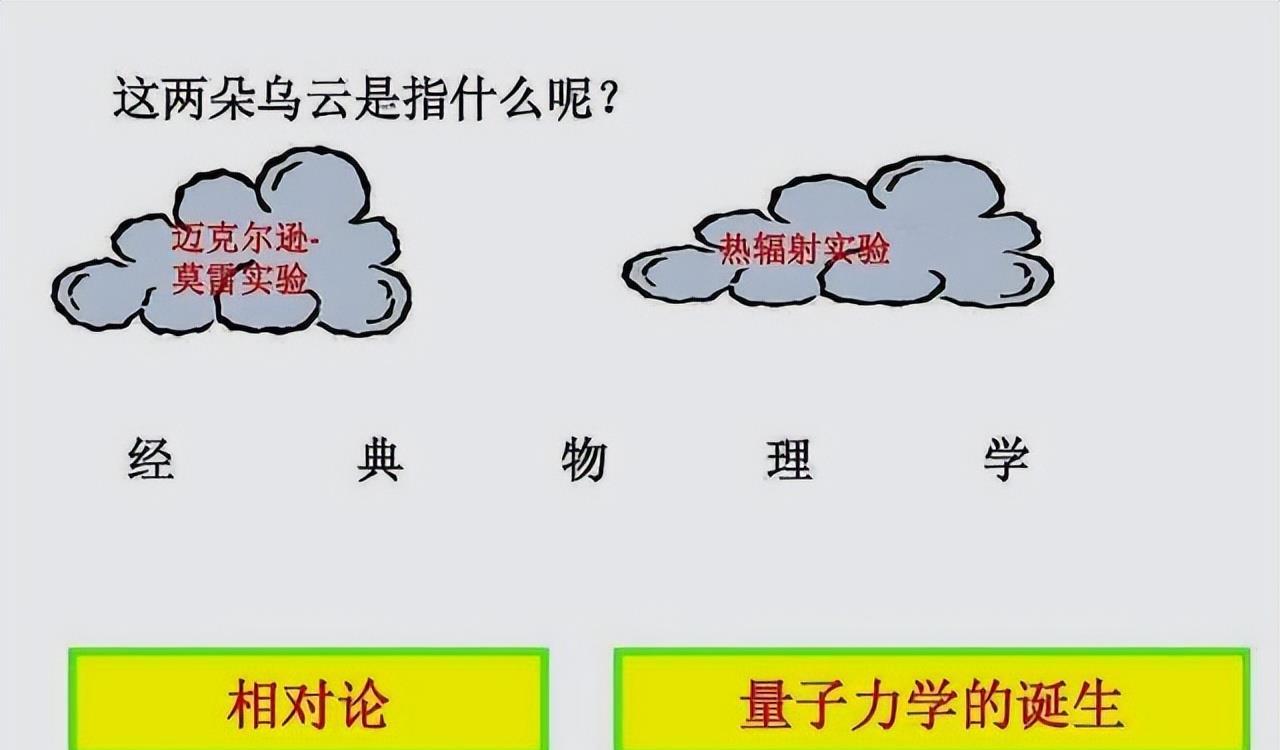

19 世纪末 20 世纪初,物理学界接连遭遇了两朵 “乌云”,其中之一就是黑体辐射问题。普朗克为了解决这一难题,在 1900 年提出了能量量子化假说,认为能量不是连续的,而是一份一份的,这一假说拉开了量子力学发展的序幕。随后,爱因斯坦提出光量子假说成功解释了光电效应,玻尔建立了氢原子模型,这些理论的提出逐渐构建起了量子力学的雏形。

随着量子力学的发展,出现了不同的分支,比如说量子色动力学,量子电动力学。量子电动力学诞生于 20 世纪 20 年代末 30 年代初,它将量子力学、狭义相对论和经典电动力学相结合,能够精确地描述电磁相互作用,成功解释了电子与光子的相互作用过程,在微观电磁领域取得了巨大成功,其计算结果与实验测量高度吻合,误差甚至可以小到十亿分之一量级。

量子色动力学则是在 20 世纪 70 年代发展起来的,它统一了弱力和电磁力,描述了夸克和胶子之间的强相互作用,解释了原子核内部质子和中子结合的奥秘,以及粒子物理中众多奇特的现象。这两个力学目前来说非常成功。

但唯独遗憾的是,这两个理论中都没有涉及引力,理论中的任何描述都以 “引力不存在” 为前提。这是因为量子力学的基本框架是基于量子场论,在量子场论中,各种相互作用都被描述为粒子的交换,然而引力子(假设的传递引力的粒子)却迟迟未能在实验中被发现,而且将引力纳入量子场论的尝试会遇到严重的数学困难,如计算过程中出现无穷大等问题。

所以,如何把引力理论加入量子力学,成为摆在科学家们面前的难题。

广义相对论虽然很好地诠释了引力的本质,但由于广义相对论只是在宏观上进行了描述,并没有在微观世界诠释引力的本质,这并不是量子力学下的完美理论。

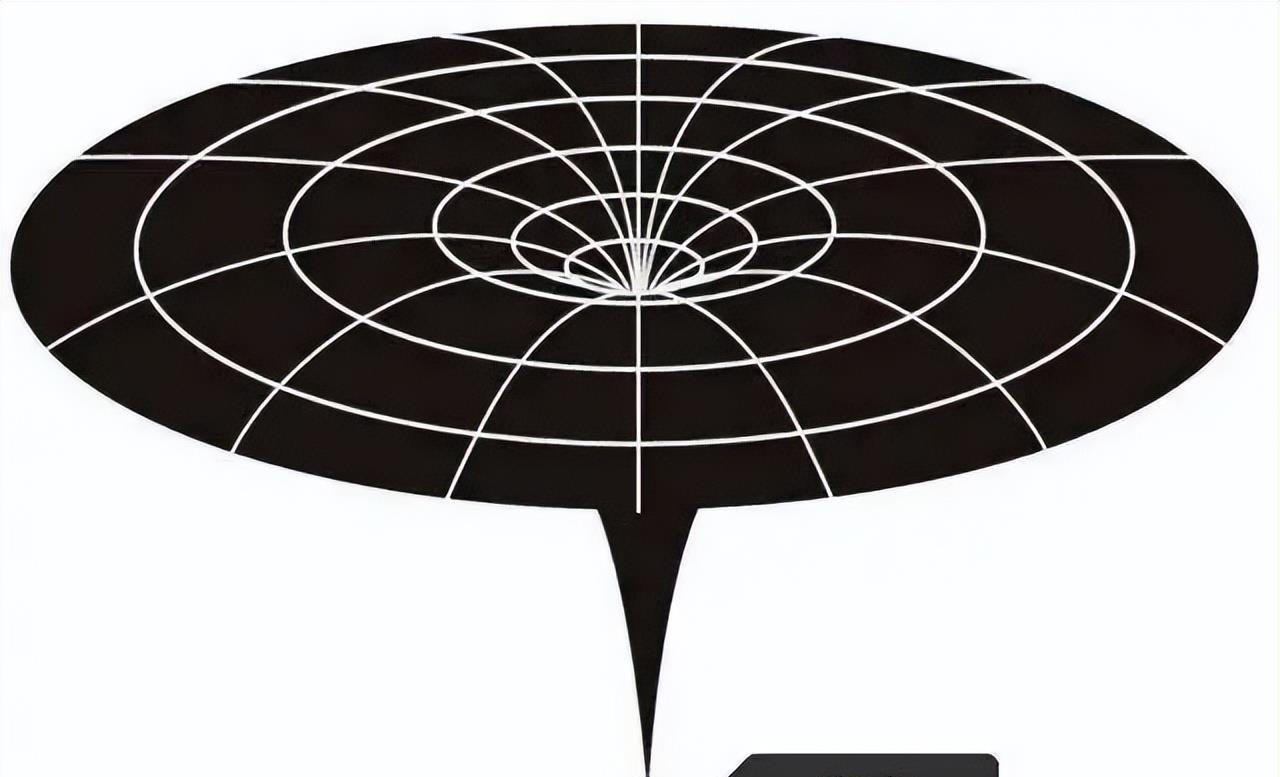

比如说,根据广义相对论的预测,黑洞中心存在奇点,在奇点处,物质的密度无限大,时空的曲率也无限大,所有已知的物理定律都将失效,广义相对论并不能诠释奇点。这也说明,广义相对论对于引力的诠释,在微观世界是不正确的,虽然它在宏观领域如此成功。

于是,量子引力理论成为科学家们追求的目标,也就是将广义相对论量子化,力求在微观世界也让广义相对论很成功。按照这个思路,科学家们相继提出了圈引力理论和量子场论,同时还引申出了更前沿的(超)弦理论。

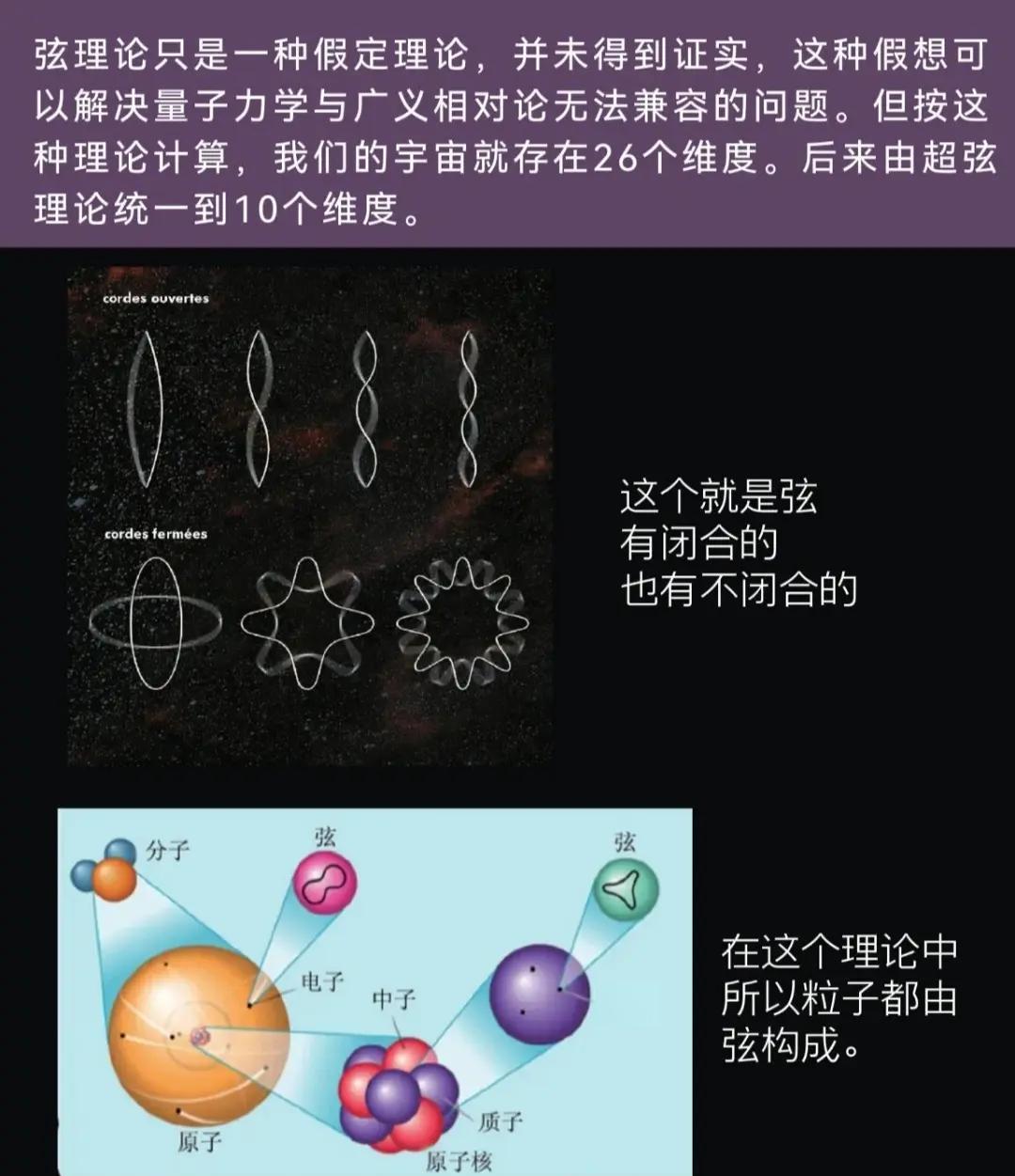

圈引力理论尝试将时空本身进行量子化,把空间看作是由离散的 “圈” 组成的网络,通过对这些圈的量子态进行研究来描述引力。量子场论则试图在已有的量子场论框架上进行拓展,引入新的概念和方法来处理引力问题。而超弦理论则更加大胆和富有想象力,它认为组成宇宙万物的基本单元不是点粒子,而是极其微小的弦,这些弦的不同振动模式对应着不同的基本粒子和相互作用,包括引力。

超弦理论在数学上展现出了强大的统一性,似乎有潜力将相对论和量子力学完美融合,但它也面临着诸多挑战,如需要在十维甚至更多的维度中才能自洽,而这些额外维度在现实世界中尚未被观测到。

但科学家们发现,无论哪种理论,距离他们心目中的完美理论还很远,寻找更加完美的量子引力理论也成为了科学家们奋斗的目标。这一探索之路充满了未知和挑战,但也正是这种挑战,激励着一代又一代物理学家不断前行,因为一旦实现相对论和量子力学的完美融合,我们对宇宙的认识将达到一个全新的高度,或许能够揭开宇宙诞生、黑洞奥秘等众多未解之谜的神秘面纱。

编辑:陈方