本文转自:遵义日报

盐道遗韵

隆兴三场镇的百年沉浮之龙兴场篇

| |

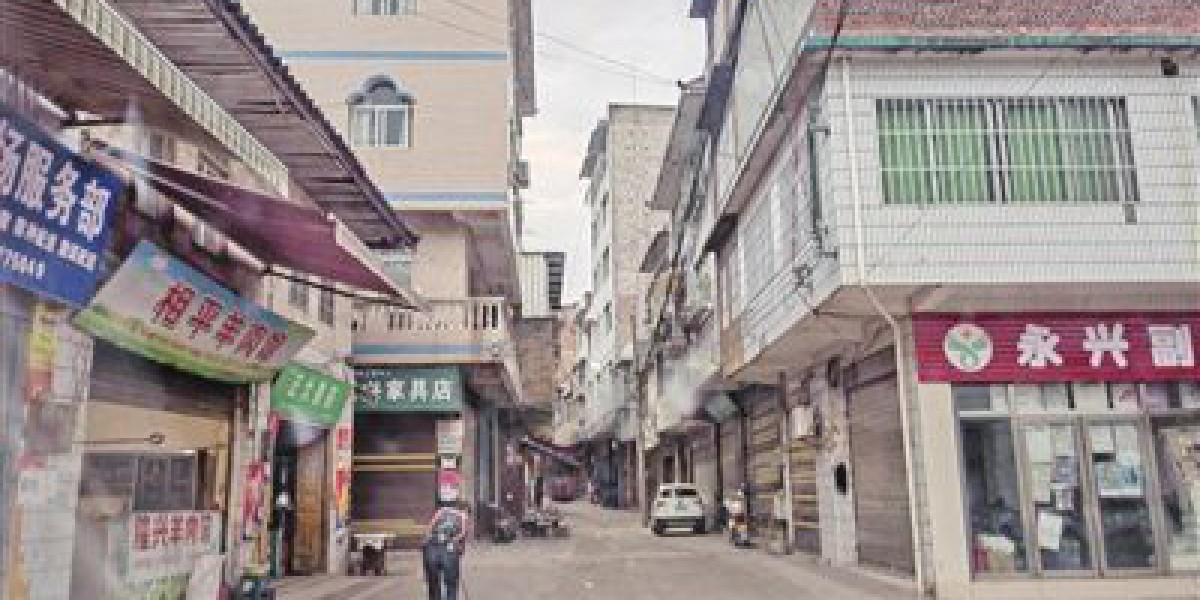

| 如今的隆兴场老街 |

■ 王颖

在赤水河畔,悠悠古道蜿蜒于群山之间。这里,曾是川盐入黔的咽喉要道,往昔,背盐工们佝偻着身躯负重前行的身影、马帮清脆的铜铃声,以及商贩们此起彼伏的吆喝声,共同交织成了一段悠长而悲壮的乐曲。在习水县隆兴镇,曾经有三个至关重要的商贸集市—鼎新场(俗称“倒马坎”)、悦来场(即淋滩场)和龙兴场(后改隆兴场)。

如今,这些曾经繁华热闹的集市已逐渐归于沉寂。但古盐道青石板路上那深深浅浅的足迹,以及背杵留下的小孔痕,依旧清晰可辨。残存的老街虽历经岁月的侵蚀,却仿佛在低声诉说着往昔的辉煌与荣光。让我们沿着历史的脉络,一同探寻这三个场镇在百年时光里的跌宕变迁。本期聚焦龙兴场,敬请关注。

一

1918年,四川太平渡一位姓夏的先生来到龙潭坝(俗称龙滩坝)考察。他发现此地坝中央有两口直径约三米、冬暖夏凉的大水井,水源丰富,而且地势平坦开阔,良田千亩,是一块不可多得的宝地。于是,他向地方建议在此地兴办一个市场。次年,经张南薰、张万顺、袁桃兴、倪登丰、张满堂、倪耿光等人联合乡绅筹划,由张南薰执笔,以鼎新场“虚设”为由,向政府请求在龙潭坝建新场。同年10月,时任赤水县县长彭汝棐出具布告同意建立龙兴场,布告中详细记载了选址理由:“龙潭坝为川南到习贸易之通衢,又为各地米粮出口之总路,便商便民,莫此为最。”并送沙灯一对表示祝贺。

得到政府批准后,龙潭坝建起了场集,并规定逢五、十赶场。开场当日,现场鞭炮齐鸣、锣鼓震天,热闹非凡。张南薰等人还特意请来川剧班子唱响《柳荫记》,吸引了周边乡民涌入。场坝上卖艺的、杂耍的应有尽有,一时间人声鼎沸,充满了生机与活力。

张南薰等首人还拟定了《场市条规》,明确规定了交易规则、度量衡标准及纠纷调解机制,确保集市能够规范有序地运行。

二

1951年2月16日,中国共产党赤水县第八区委员会成立,区署住地设在龙兴场,朱广文任第一届书记(兼政委),赵君式任第一届区长。为了祈愿市场兴旺发达,将“龙兴场”更名为“隆兴场”。此后,隆兴场不负众望,迅速发展壮大,成为黔北重要的商贸集镇。据《赤水县志》记载:“龙兴场年输出稻米五万余担,生猪两万余头,桐油、山货不计其数。”鼎盛时期,隆兴场上有米行五家、猪市一处,布庄、药铺、剃头铺、铁匠铺等各类商铺鳞次栉比,市场还保留着“以物易物”的古风,如“三斤苞谷换一斤白酒”的规则一直延续到20世纪八九十年代,展现了当地独特的商业文化。

后序

鼎新场因盐道而兴,因道路改道而衰;悦来场因时任赤水第七区区长刘春和修路成为水陆交通枢纽,又因公路开通被遗弃;龙兴场凭借龙潭坝的平坦地势与水源优势崛起,最终受限于交通而滞后。鼎新场、悦来场、龙兴场的兴衰,是黔北地区经济、交通与社会发展的生动缩影。

在这场变迁中,倪国俊、刘春和父子、张南薰、袁涛兴等乡绅,他们修路架桥、发展实业、规范市场。刘春和为新开悦来场(淋滩场),不畏艰险开辟盐运及商道新路径,发展工业、兴办教育,尽显开拓精神,有力推动了地方经济的繁荣。其子刘纯武继承父业,护商助农、救助红军伤员,为淋滩场商业发展与辖区秩序维护贡献巨大,父子俩共同助力场镇因盐运文化而兴起和发展。龙兴场的商贸繁荣,也承载着几代人的记忆。

背盐工的草鞋、背篼,丝绸厂的织机、米行的木斗,这些器物投影出无数普通人的生存境况。鼎新场倪氏与袁氏的纠纷加速集市衰落,龙兴场的经商公平经营赢得口碑,个体选择与时代洪流相互交织,构成了场镇史的微观叙事。

近年来,当地政府大力推进旅游开发,沿赤水河新修了旅游公路和自行车赛道,从土城经淋滩到二郎滩仅需半小时车程。2015年遵赤高速公路过境隆兴场后,政府又对原有公路进行改道,缩短了习水县城到隆兴场的路程,极大方便了群众的生活和出行。如今,这些古老场镇在新时代的浪潮中,正以全新的姿态,迎接未来的发展与挑战,续写属于自己的传奇。

资料来源:

1.《增修仁怀厅志》;

2.《赤水县志》;

3.《习水县志》;

4.笔者父亲1989年采访隆兴镇沙园96岁老人张少安口述资料整理;

5.根据刘富林(刘纯武之子)、张仁江(张南薰之孙)提供部分资料整理。