在人类文明的漫长进程中,始终萦绕着一个直击存在本质的终极追问:我们周身所见的一切——山川湖海、星辰日月,乃至人类自身,最开始是如何被创造的?这个问题如同一条无形的纽带,串联起哲学、宗教与科学的千年探索。古往今来,无数智者给出过极具深度的解答:有的根植于宗教教义,将万物起源归因于超自然力量的意志;有的立足哲学思辨,在存在与虚无的框架中解构问题的本质。然而今天,我想跳出这些传统视角,从一个被观测证据反复验证的维度,聊聊这个问题的答案——那就是现代科学,尤其是宇宙学为我们揭示的宇宙诞生与质量起源的壮阔图景。

或许你会觉得,“宇宙的质量从何而来”这样的问题,答案必然晦涩难懂、脱离现实。但事实上,现代宇宙学的解释不仅逻辑严谨,更有着无数观测数据的支撑。即便我接下来要讲述的内容,听起来像是科幻小说中的情节,你也可以放心——来自哈勃望远镜、普朗克卫星等尖端观测设备的结果已经证明,这些看似不可思议的描述,都是经过科学验证的事实。

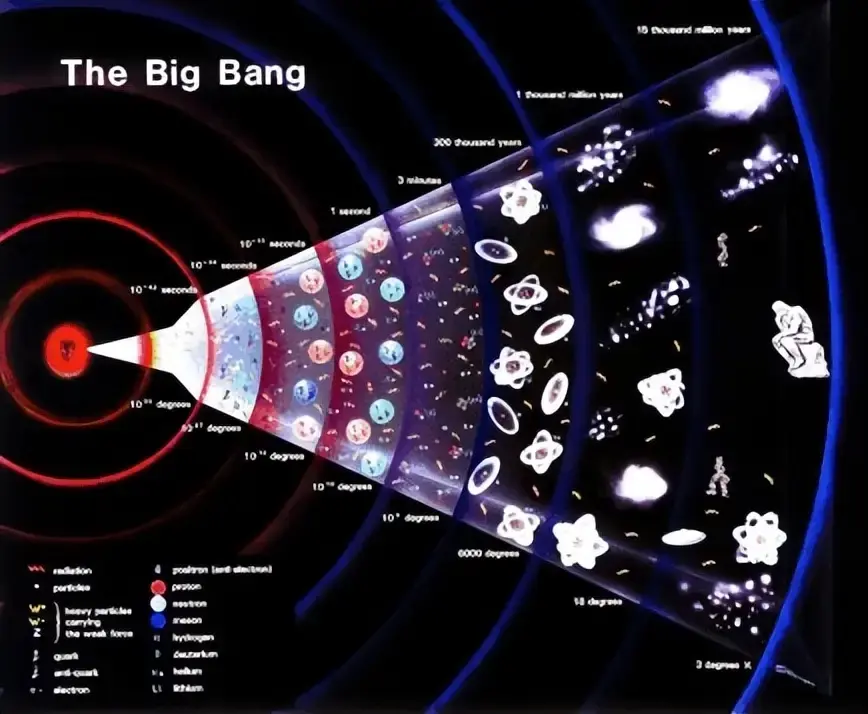

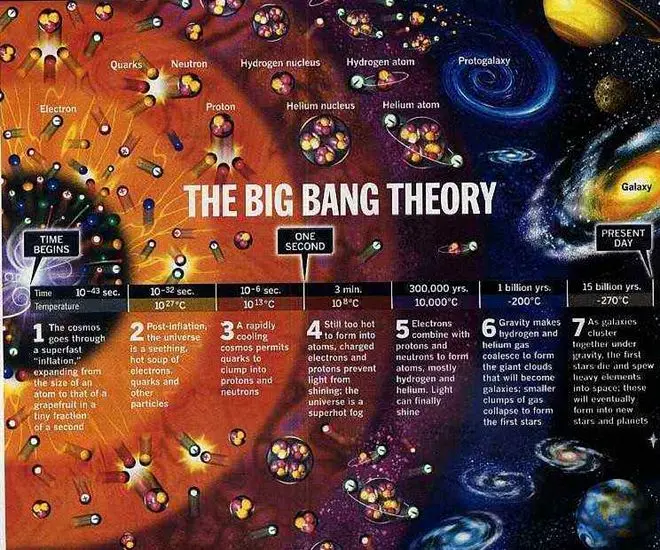

要理解宇宙质量的起源,我们首先要回到宇宙诞生的最初时刻。现代宇宙学的核心理论——大爆炸理论告诉我们,宇宙并非永恒存在,而是源于约138亿年前的一次“奇点爆炸”。这个奇点具有无限大的密度、无限高的温度和无限小的体积,我们熟知的物理定律在奇点内部完全失效。从奇点爆炸的瞬间开始,宇宙开启了膨胀、冷却的进程,而我们身边所有物质的质量,正是在这个极早期的演化过程中,从能量转化而来。具体来说,质量诞生于宇宙大爆炸后10⁻³⁶秒的“暴胀期”,是统一场论中量子对的对称性破缺所释放的潜能转化而成的。

看到这里,你大概率会被“10⁻³⁶秒”“暴胀期”“量子对的对称性破缺”这些专业术语绕晕。别急,这正是我们接下来要逐步拆解的核心。其实,只要我们先理清几个关键的物理学概念,再通过生活化的案例建立认知,理解这一过程就会变得轻松很多。我们的第一步,就是搞明白:为什么“对称”里会蕴含着“潜能”?这种潜能又如何与我们身边的物质质量产生关联?

先从一个你熟悉的场景说起。想象一下,眼前有一座完整的建筑物——它可能是一栋居民楼,也可能是一座写字楼。从结构上看,这座建筑是砖、水泥、钢筋、木材等材料的有序集合:每一块砖都精准地砌在对应的位置,每一根钢筋都支撑着特定的结构,整个建筑呈现出一种稳定的“对称性”。但你可能没意识到,这座看似平静的建筑内部,蕴藏着巨大的潜能。这种潜能来自哪里?来自建造它的过程——建筑工人付出的体力劳动,被转化为材料之间的结构势能,储存在建筑的每一个角落。之所以称之为“潜能”(也就是我们物理学中说的势能),是因为只要建筑保持完整的结构,这种能量就无法被释放出来,只能以“储备”的形式存在。

但如果出现了一个“导火索”,情况就会完全不同。比如,在建筑的关键承重结构处放置一个小型爆炸源,随着一声巨响,整栋大楼会在瞬间崩塌,化为一堆无序的碎石、钢筋和木材。从物理学的角度来看,这个过程就是“对称性破裂”——我们打破了建筑原本有序的结构对称,将其从高度组织化的状态,变成了无定形的混乱堆砌。

在这个过程中,原本储存的潜能被大量释放:一部分转化为爆炸的声音(声波能量),一部分转化为建筑坍塌时的动能,还有一部分转化为热量散发到空气中。同时,这个过程还伴随着“熵增”——熵是衡量系统混乱程度的物理量,宇宙的自然趋势是熵不断增加,而建筑的坍塌,正是从有序到无序的熵增过程,也正是这个过程,让原本被束缚的潜能得以释放。

这个生活化的案例,其实是宇宙极早期“对称性破缺与潜能释放”的微观缩影。现在,我们把这个逻辑代入到早期宇宙的演化中,看看宇宙是如何通过类似的过程,释放潜能并转化出质量的。

我们先回到宇宙大爆炸后的第一个关键阶段——普朗克时期。

这个时期对应的时间是大爆炸之后10⁻⁴³秒,这是人类目前能够用物理理论描述的最早时刻(再早于这个时间,就需要能统一广义相对论和量子力学的“量子引力理论”,而这一理论目前仍在探索中)。在普朗克时期,宇宙的温度高达10³²开尔文(相当于太阳核心温度的10²⁵倍),密度更是达到了惊人的10⁹⁶千克/立方米。

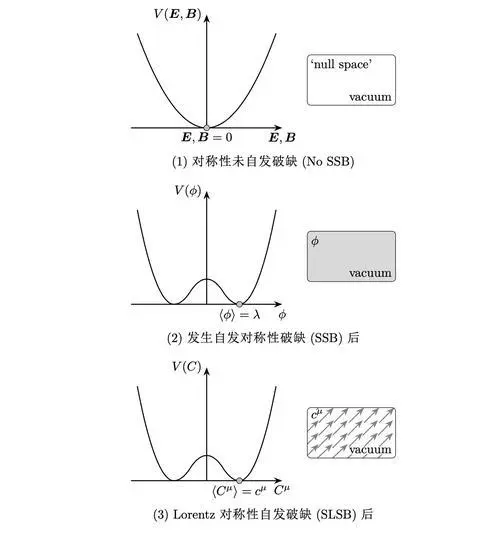

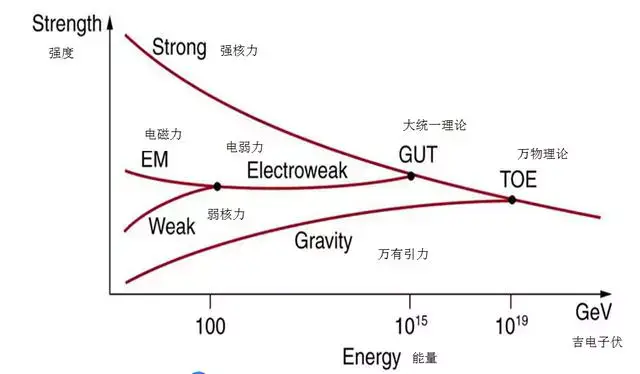

在如此极端的条件下,宇宙中存在的四种基本自然力——引力、电磁力、弱核力、强核力,除了引力之外,另外三种力是完全统一的,它们本质上是同一种力的不同表现形式。这种“三力统一”的状态,就是我们前文提到的“大统一理论(GUT)”所描述的场景。

这里的“统一”,其实就是一种高度的“对称性”。

就像一座完整的建筑,不同的材料共同构成了有序的整体;在大统一理论的框架下,电磁力、弱核力、强核力虽然在我们的日常世界中表现得截然不同(比如电磁力负责维系原子结构,强核力负责维系原子核稳定,弱核力负责放射性衰变),但在普朗克时期的极端条件下,它们之间的差异完全消失,呈现出完美的对称。而这种对称状态,就像完整的建筑一样,蕴藏着巨大的潜能——这就是我们后续要讨论的“暴胀能量”的前身。

接下来,我们跟着时间的脚步继续前行,来到宇宙大爆炸后10⁻³⁶秒。此时,宇宙已经经历了短暂的膨胀,温度也从普朗克时期的10³²开尔文下降到了10²⁸开尔文。虽然这个温度依然高得难以想象,但已经足够让大统一理论所描述的“对称状态”发生改变——这就是“对称性破缺”的关键时刻。随着温度的降低,原本统一的三种力开始“分家”:首先是强核力从“电弱力”(此时电磁力和弱核力仍处于统一状态)中分离出来,原本完美的对称被打破。

就像建筑坍塌时会释放潜能一样,强核力与电弱力的分离,也让原本储存在对称状态中的巨大潜能被瞬间释放出来。这种被释放的能量,就是驱动宇宙“暴胀”的核心动力。这里的“暴胀”,是宇宙早期的一次极快速膨胀过程——在这段时间里,宇宙的体积以指数级增长,仅仅用了10⁻³²秒,宇宙的尺度就膨胀到了原来的10⁶⁰倍。这个数字有多惊人?我们可以做一个简单的类比:如果把暴胀前的宇宙比作一个原子核的大小(约10⁻¹⁵米),那么暴胀结束后,宇宙的大小就相当于一个太阳系的尺度(约10¹³米)。

这里有一个关键知识点需要强调:暴胀是“空间本身的膨胀”,而不是宇宙中的物质在空间里运动。这就意味着,这个过程并不违反相对论中“任何物体的运动速度都不能超过光速”的限制——因为空间本身的膨胀速度可以不受光速的约束,而宇宙中的物质只是“随着空间一起膨胀”,其相对于周围空间的运动速度依然低于光速。这一点至关重要,它确保了整个暴胀过程符合我们已知的物理定律,也让这一理论具备了科学上的合理性。

暴胀过程不仅让宇宙的尺度急剧扩大,更重要的是,它完成了从“能量”到“质量”的关键转化——这也是我们身边所有物质质量的起源。而要理解这个转化过程,我们首先要打破一个从小就有的认知误区:真空并不是“空的”。

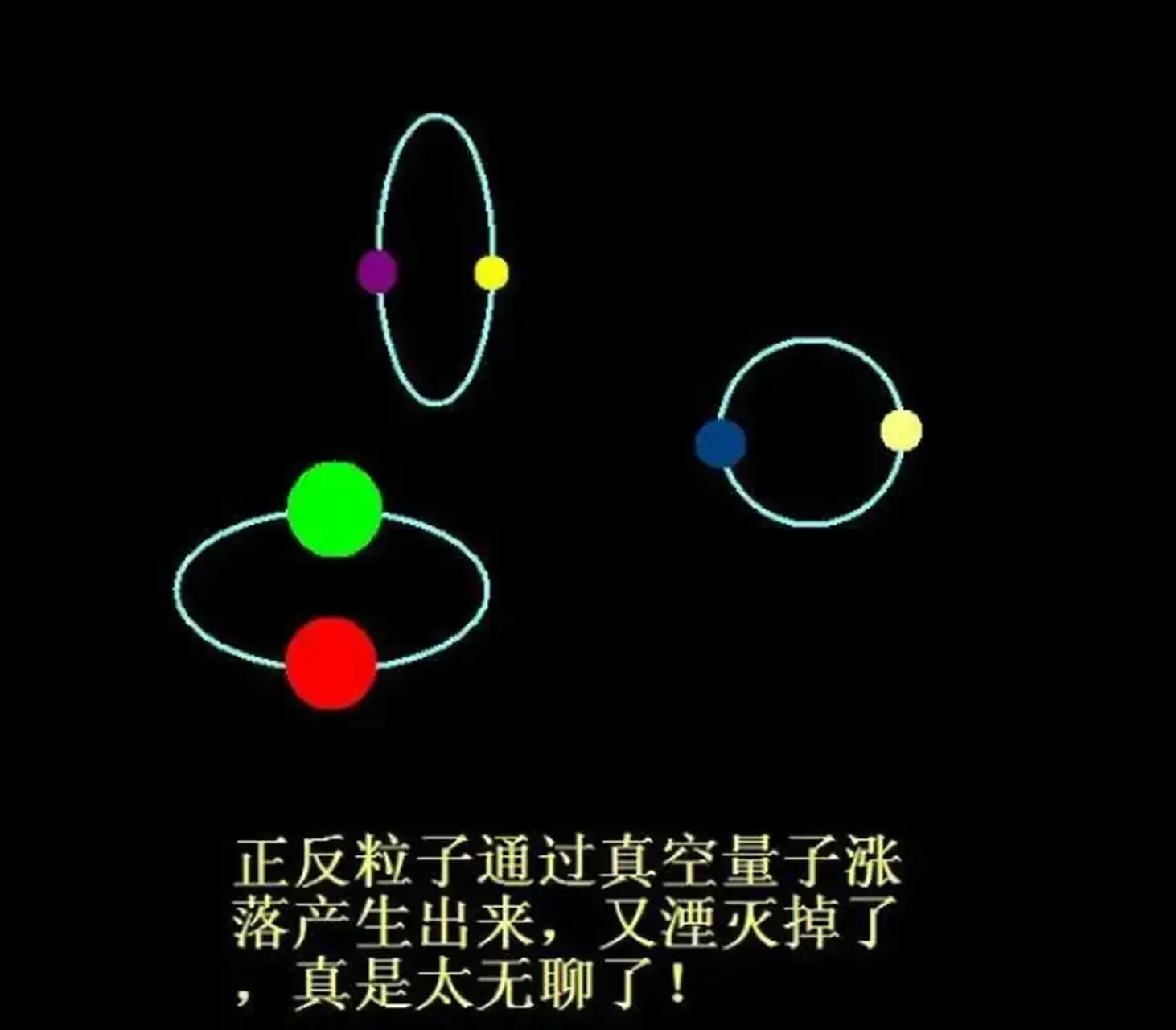

在我们的日常认知中,“真空”就是没有任何物质的虚空。但在量子力学的框架下,真空是一种充满活力的“能量海”——里面不断有粒子和反粒子成对产生,又在极短的时间内相互湮灭,消失无踪。

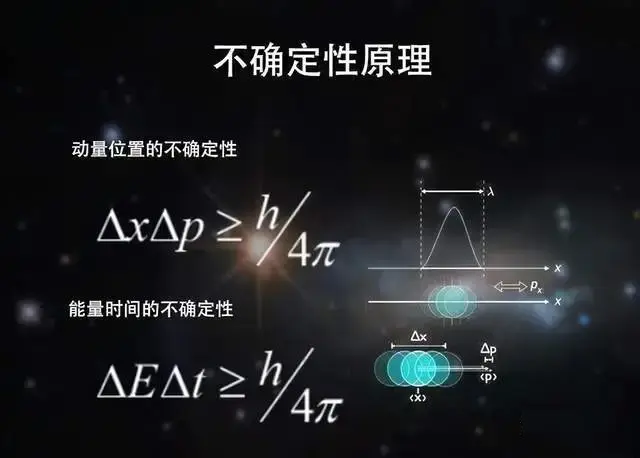

这种粒子被称为“虚粒子”,它们的存在源于量子力学的核心原理之一——海森伯测不准原理。

海森伯测不准原理告诉我们,对于微观粒子来说,我们无法同时精确测量它的位置和动量;除此之外,这一原理还揭示了“能量与时间”之间的不确定性:在极短的时间内,能量可以出现短暂的“不守恒”——也就是说,真空可以凭空“借”来一部分能量,生成一对虚粒子(粒子和反粒子),但必须在极短的时间内将这部分能量“还回去”,也就是让粒子和反粒子相互湮灭。这一过程的时间极限,由公式Δt=ℏ/ΔE决定,其中ℏ是约化普朗克常数(数值约为1.05×10⁻³⁴焦耳·秒),是一个极其微小的量。这就意味着,虚粒子的存在时间极其短暂,我们无法直接观测到它们,这也是它们被称为“虚粒子”的原因。

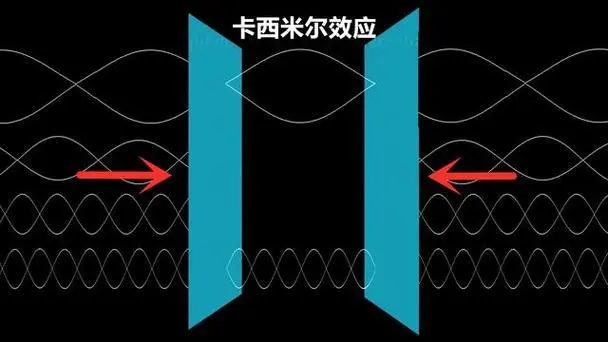

虽然虚粒子难以直接观测,但它们的存在已经被多个实验所证实,其中最著名的就是“卡什米尔效应”。科学家们设计了两个相距极近的平行金属板,按照经典物理学的观点,两个板之间的真空没有任何物质,不应该存在作用力。但实际上,由于真空会产生各种频率的虚粒子,而两个板之间的空间只能容纳特定频率的虚粒子,板外的虚粒子数量多于板内,从而对金属板产生了一个向内的压力——这就是卡西米尔效应。

这个实验直接证明了虚粒子的存在,也证实了“真空并非空无一物”的量子力学结论。在宇宙早期,真空的能量密度远高于现在,因此虚粒子的产生和湮灭也更加频繁、更加剧烈。

现在,关键的转折点来了——暴胀期的出现,改变了虚粒子“产生即湮灭”的命运。我们之前说过,虚粒子的存在时间由Δt=ℏ/ΔE决定,在正常的宇宙环境中,这个时间极其短暂。但在暴胀期,宇宙的空间在以指数级速度膨胀,这种极速膨胀让“极短的时间”变得不再短暂——对于一对刚产生的虚粒子来说,它们周围的空间在瞬间被拉伸,导致这对粒子被快速地“拉开”,彼此之间的距离迅速变得极其遥远。遥远到什么程度呢?遥远到它们再也无法找到对方,无法完成相互湮灭的过程。

要知道,粒子和反粒子的核心特征是“互为镜像”——它们的电荷、自旋等属性完全相反,但有一个共同点:它们的质量都是正的。在正常情况下,它们相互湮灭后,质量会转化为能量,重新回归真空,整个过程符合能量守恒定律。但在暴胀期,由于空间膨胀过快,这对虚粒子被永久地分离开,无法湮灭。于是,原本短暂存在的“虚粒子”,就变成了永久存在的“实粒子”,它们的质量也从“虚质量”转化为“实质量”——这就是宇宙中第一批物质质量的起源。

这个过程,在宇宙学中被称为“量子波动的冻结”。原本在真空中随机产生、转瞬即逝的量子波动(也就是虚粒子对的产生),因为暴胀的“冻结”作用,变成了真实存在的物质粒子。这些粒子就是构成我们今天宇宙中所有物质的“种子”——从最基本的夸克、轻子,到后来形成的质子、中子,再到氢原子、氦原子,最终通过引力的作用聚集形成恒星、星系、行星,乃至我们人类自身。

可能有人会质疑:这种“从真空产生质量”的过程,是否违反了能量守恒定律?其实并没有。因为在虚粒子对产生时,粒子和反粒子的能量之和为零(它们的能量相互抵消),而暴胀过程中释放的潜能,为虚粒子转化为实粒子提供了能量支撑。从整个宇宙的尺度来看,能量依然是守恒的——暴胀能量转化为了物质粒子的质量能量,总量并没有发生变化。

更重要的是,这个理论并非纯粹的猜想,而是有着极其有力的观测证据支撑。根据暴胀理论和量子波动冻结的过程,科学家们预测,宇宙早期产生的物质粒子,其密度分布应该呈现出特定的“扰动频谱”——也就是哈里森-泽尔多维奇频谱。这个频谱的核心特征是“标度不变性”,即不同尺度上的密度扰动幅度相同,对应的谱指数ns=1。同时,由于暴胀结束时的能量波动,实际的谱指数应该会略低于1。

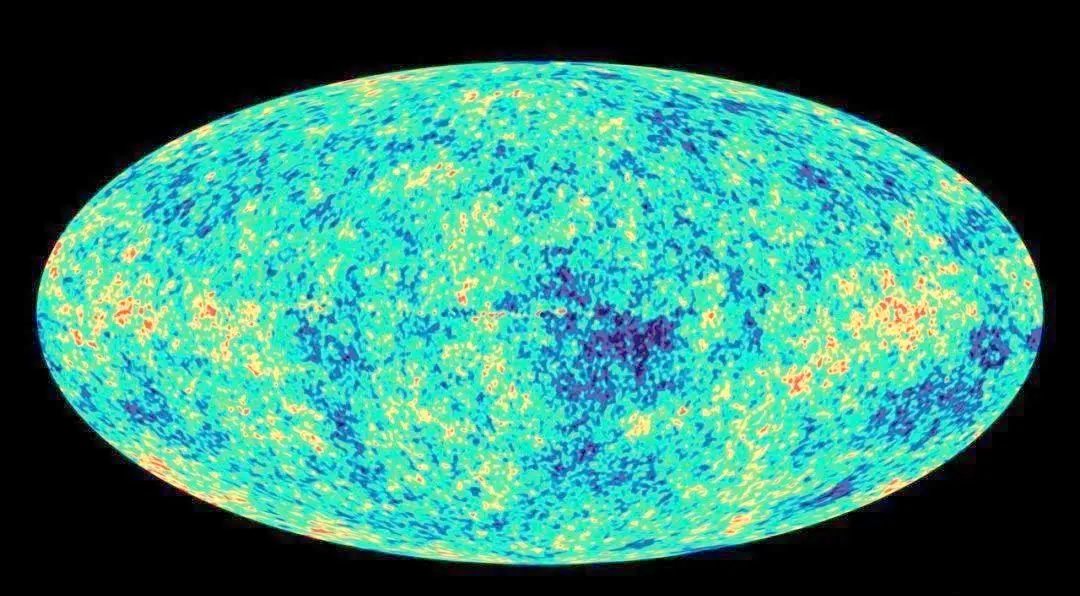

为了验证这个预测,科学家们通过普朗克卫星对“宇宙微波背景辐射(CMB)”进行了高精度观测。宇宙微波背景辐射是宇宙大爆炸后约38万年,光子与物质脱耦后遗留下来的“宇宙余晖”,它记录了宇宙早期的密度扰动信息。普朗克卫星的观测结果显示,宇宙微波背景辐射的扰动频谱,与哈里森-泽尔多维奇频谱的预测高度吻合,其谱指数ns=0.97,刚好略低于1的理论值。这个观测结果,为暴胀理论和量子波动冻结产生质量的过程,提供了强有力的验证——它证明了我们之前描述的这一系列看似不可思议的过程,都是真实发生过的。

看到这里,我们已经理清了宇宙质量起源的完整脉络:宇宙源于138亿年前的大爆炸,在大爆炸后10⁻⁴³秒的普朗克时期,除引力外的三种基本力统一,呈现出蕴含巨大潜能的对称状态;到了10⁻³⁶秒,宇宙温度降低,强核力与电弱力分离,对称性破缺释放出巨大的暴胀能量,驱动宇宙在10⁻³²秒内膨胀10⁶⁰倍;在暴胀过程中,真空中不断产生的虚粒子对,因为空间的极速膨胀而无法湮灭,量子波动被冻结,虚粒子转化为真实的物质粒子,形成了宇宙中第一批质量;这些质量粒子在后续的宇宙演化中,通过引力聚集、核合成等过程,逐渐形成了我们今天所见的恒星、星系和各种物质。

讲到这里,可能还有一个问题萦绕在你心头:既然宇宙的质量源于早期的对称性破缺和暴胀能量,那么最初的那个奇点,以及普朗克时期酷热、拥挤的状态,又源于哪里呢?这其实是现代宇宙学尚未解决的终极问题之一。正如我们之前提到的,普朗克时期是我们目前能够用物理理论描述的最早时刻,而要追溯到奇点本身,我们需要一套能够统一广义相对论(描述引力和大尺度宇宙)和量子力学(描述微观粒子)的理论——量子引力理论。

目前,科学家们正在积极探索量子引力理论的可能形式,比如弦理论、圈量子引力理论等,但这些理论都还没有得到观测证据的最终验证。要回答“奇点从何而来”的问题,可能需要我们突破现有的物理框架,发现更基础的自然规律。但这并不影响我们对“宇宙质量起源”的认知——因为从普朗克时期之后的演化过程,已经有足够多的观测证据和理论推导作为支撑,是科学上公认的事实。

回顾整个过程,我们会发现一个极具震撼力的事实:我们身边的每一粒尘埃、每一滴水、每一颗恒星,乃至我们自己的身体,其质量的根源,都来自宇宙大爆炸后极早期的一次对称性破缺,来自真空中量子波动的冻结,来自暴胀能量的转化。我们与漫天星辰,与遥远星系中的物质,都源于同一场138亿年前的宇宙演化盛宴。

或许有人会觉得,这样的答案少了一些哲学的浪漫和宗教的神圣,但它却有着一种独特的壮美——这种壮美源于宇宙演化的严谨逻辑,源于人类通过科学探索,破解宇宙终极奥秘的勇气和智慧。当我们仰望星空时,我们看到的不仅是遥远的天体,更是宇宙诞生与演化的历史,是我们自身质量起源的印记。