一张模糊的教材截图,红箭头直指“司马光砸缸”改成“砸瓮”,在家长群里炸开了锅。开学季,南京家长李涛翻出旧课本,盯着“岳飞背上刺字从精忠报国变尽忠报国”的传言,急得一夜没睡。这事儿在网上火了,单条视频播放量轻松破10万,评论区全是“救救孩子”的呼声。

家长们慌了,觉得课本改得离谱。有人在群里喊:“后羿射日被删?掩耳盗铃原来是盗钟?”这些标题看着吓人,点进去一看,视频里说得有鼻子有眼。南京的李涛说:“我家孩子才二年级,课本就改成这样,以后还怎么学?”他甚至跑到书店,对着新旧课本逐字比对,生怕孩子学错了。

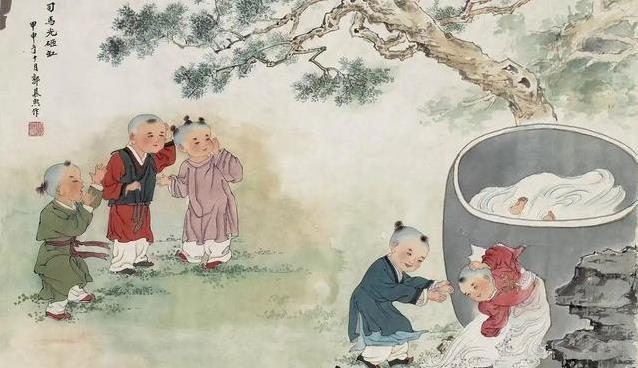

课本到底改了啥?拿“司马光砸缸”来说,正文还是“缸”,但注释里加了“瓮”。这是因为宋代人用陶瓮装水,缸是后来的叫法。南京小学老师施玉洁在课堂上给孩子们讲:“故事没变,司马光还是那个机智的小男孩。只是古人叫瓮,咱们现在叫缸。”她还拿出一张宋代陶瓮的图片,让孩子们看看古代的水容器长啥样。

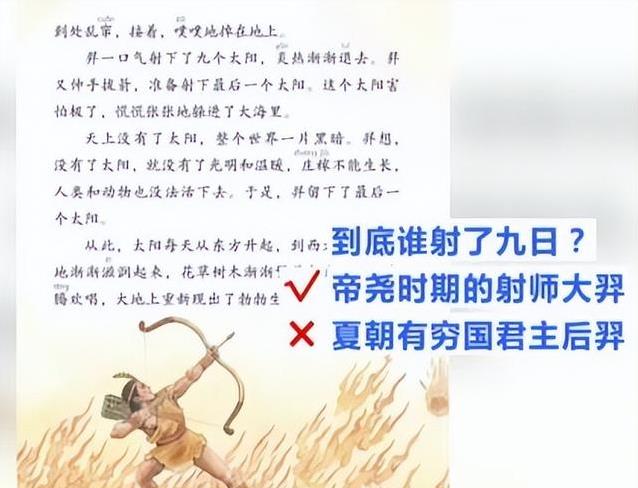

再看“后羿射日”,课本没删这个故事,只是把尧时代的射手大羿和夏朝的君主后羿分清楚了。以前课文里写“羿射九日”,现在改成“射九日”,课堂上会讲明白两个“羿”的区别。老师们说,这样改是为了让孩子少点混淆,多点历史真相。

“掩耳盗铃”也一样。原来《吕氏春秋》里写的是“盗钟”,课本改成“盗钟”是为了贴近古文。施老师在课堂上笑着说:“古人偷个钟还想捂耳朵,傻不傻?重点是这个故事告诉咱们,骗自己没用。”孩子们听完哈哈笑,觉得这道理简单又有趣。

还有一件事让家长们更生气。江苏课本把《刘胡兰》里敌人诱惑她的“100块大洋”改成了“100块钱”。1947年的100块大洋能买两亩地,100块钱现在连孩子的红包都不够。家长们觉得这改得太离谱,像是把英雄的故事变成了笑话。广州家长陈琳气得直拍桌子:“这不就是把历史当儿戏吗?孩子学这个,能懂刘胡兰的伟大?”

家长的担心不只是课本改了啥,更怕孩子考试吃亏。陈琳说:“考试写‘缸’算错吗?孩子因为答案不标准丢分,谁来负责?”她的问题戳中了很多人的心。课本改来改去,家长觉得像是给孩子挖坑,老师也得跟着重新备课,压力山大。

教育专家出来说话了。他们说,教材改动有“最小干预原则”,只改容易混淆的地方,比如两个“羿”不分。像“七月流火”这种大家都熟悉的说法,绝对不会动。专家还举了个例子,芬兰改教材会提前两年公布方案,让家长试用提意见。咱们这儿呢?往往是网上谣言满天飞,真相还在后面追。

其实,教材争议不是啥新鲜事。90年代,有人嫌《背影》里父亲翻月台不守交规。2000年初,有人说《鲁提辖拳打镇关西》教坏孩子。这些争议到今天还在,社交媒体一放大,讨论就成了情绪大战。有的自媒体靠“教材翻车”标题月涨粉30万,家长们看得心惊肉跳,可真相往往没那么夸张。

孩子问:“老师,为啥课本有两个版本?”这时候正是教育的黄金机会。施老师会告诉他们:“司马光的故事传了上千年,从‘瓮’到‘缸’,是语言在变,智慧和勇气没变。”她还让孩子们翻开课本第28页,读读注释:“瓮是古代的盛水陶器,后来叫缸。变的只是容器,不变的是故事的精髓。”

如果是你,会支持“司马光砸瓮”写进课本正文吗?翻开课本,答案也许就在那页注释里等着你。