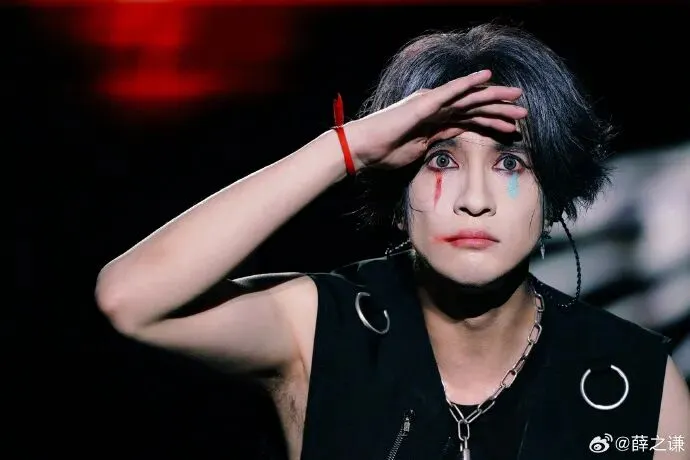

舞台灯光压下,一片昏黄如旧日泥土。

2025年末,薛之谦站在《音乐缘计划第二季》的台上,没有预备起的笑意,没有段子,只深吸一口仿佛混着铁锈与稻芒的空气,然后撕开了嗓子。

第一个“买瓶好酒吧”冲出口时,声带是嘶裂的,音准是摇摇欲坠的,像一把豁了口的锄头,狠狠刨在耳膜上。

台下静了一瞬——这不是他们认识的那个薛之谦。那个在综艺里插科打诨、在情歌里精巧哀伤的“演员”,此刻不见了。

他正用近乎笨拙的“喊”,而非“唱”,将一首歌锻打进无数人的胸腔。

这首歌的创作者叫成良,45岁。

“我的老家是绍兴下面一个农村,小时候种田种地,农民的本质伴随着我……”

歌是土地里长出来的,词句沾着最原始的汗碱。

成良笔下:

“太阳还没起呢就出发了”

“这一年的收成一条扁担就挑起了”

是千百年来农民命途的白描,简朴而循环。

薛之谦接过来,在改编时添了几笔浓墨,却将故事的沟壑犁得更深。

“这一生的牵挂两场疾病就讲完了”。

它击中的,是那一个个在写字楼与工棚间徘徊、故乡只剩年节符号的“农民的儿子”。土地与远方,根脉与漂泊,在此刻被一首歌拧成了同一股生疼的绳索。

于是,意料之中的“破圈”轰然而至。

节目播出夜,#薛之谦新歌农民与土地# 与 #薛之谦改词改到泪流不止# 双双炸上热搜,作品空降各大音乐平台飙升榜前列。

赞誉与争议同样猛烈,有人听出“余华小说般”的苦难质感,也有人诘问文艺为何总描绘沉重。

但这股声浪本身,已宣告了胜利:当一个顶流“段子手”卸下所有滑稽伪装,捧出一捧滚烫的泥土时,沉闷而真实的回响。

自此歌起,将那件穿了多年的“情歌王子”与“综艺咖”的戏服,抖落在地。

01

从段子手到土地歌者

薛之谦的音乐江湖,起笔,是一部精心编排的“入世”喜剧。

世人只见他身披两件鲜亮戏服:

一是情深似海、痛彻心扉的“苦情王子”。

从《认真的雪》里精致的伤感,到《丑八怪》中都市情感的痴缠,他的情歌是深夜最好的引信,总能精准引爆都市男女库存的眼泪。

《绅士》里,爱是“忍不住从背后抱了一下,尺度掌握在“不能说想你啊”的隐忍与僭越,一个“退半步的动作”便是天崩地裂的伤害。

到了《其实》,则是“分开时难过不能说,谁没谁不能好好过”的故作洒脱,旋律向下压抑,直钻地心,MV中的他哭得撕心裂肺。

二是疯癫不羁、语不惊人死不休的“段子手”。

舞台上,他是“被唱歌耽误的喜剧人”。在新加坡国家体育场,他能当众模仿鱼尾狮喷泉,弓背仰头,姿态滑稽;

也能将本地“占座”陋习变成笑梗,绘声绘色描述如何用一条内 裤占住大排档的座位,惹得全场哄堂。

综艺里,他是“毒舌”与“嘴替”,能犀利吐槽好友的穿着“像不好看的防弹衣”,一句双杀让众人笑出画框。

即便卷入争议,他也能甩出一首方言打油诗,将严肃议题化为全网玩梗的狂欢。

久而久之,一种印象深入人心:薛之谦是机敏的,是热闹的,甚至是“轻浮”的——他刻意与沉重保持距离,在娱乐的浅滩嬉戏,拒绝驶向意义的深海。

直到2025年末,一纸来自土地深处的“诉状”,递到了他的面前。

在《音乐缘计划第二季》的舞台上,其他歌手面对一个普通农民创作的《农民与土地》陷入沉默与回避,唯他一人,接过了这把“生锈的锄头”。

这选择本身,便是一种决绝的“出世”。

成良,这位45岁的土地歌者,凭直觉认定“唯薛之谦能驾驭此歌”。他或许在薛之谦那些情歌的华丽裂痕中,听出了未曾被完全驯服的、近乎原始的真诚。

看到有人说,改编歌词时,薛之谦数次情绪决堤,泪流不止。

从“苦情”到“悲悯”,从“小我之伤”到“众生之痛”,他完成音乐生涯中相当沉重,也相当深刻的一次转身。

02

为何是薛之谦?

为何是薛之谦。

这答案不在聚光灯下,而在来路中。

那里藏着他音乐里一条沉潜的伏线,蜿蜒数年,直至与一片土地迎面相遇。

故事的第一个坐标,定在2019年的《尘》。

这是他第十张专辑,名号里已透出世相与分量。制作这张专辑时,薛之谦正处在一个微妙的分水岭。

此前两年,他身陷舆论漩涡:先有“联合黄牛炒票”的流言,后有李雨桐爆料引发的“分手费”“骗钱骗感情”“泰国车祸作假”等争议。

原定他出席并表演《演员》的中秋晚会,因其负面缠身、恐影响节目过审,最终将其从名单中撤下。

舆论风波之后,他在《尘》中写道:“我是被你吸引的尘埃,屋檐下最渺小的陪伴。”

从万众瞩目到被置于审视的显微镜下,歌词里的“尘埃”之感,或许并非偶然。

若说《尘》是向内审视的节点,那么2024年的《守村人》,则标志着他视角的转变。

2021年,赵英俊因病离世。薛之谦与赵英俊的交情,远不止于音乐搭档。

两人识于微时,在创作上默契颇深。赵英俊曾为薛之谦多首代表作谱曲,是幕后重要的音乐推手。

而薛之谦亦多次在演唱会上邀请赵英俊作为嘉宾,二人台上即兴互动,毫无客套,只有老友间的随性与信任。

传言,薛之谦是赵英俊病重期间探望最频繁的友人之一。赵英俊离世后,薛之谦发长文悼念:“再见了哥,希望不久就会下雨。”

这段经历,或许影响了薛之谦对生命议题的关注。

在《守村人》专辑里,他扮演了一个守在荒村边缘的孤独者。其中与赵英俊相关的《念》,情绪浓烈,指向生命的无常与告别。

因此,当《农民与土地》递到他面前时,一些线索有了联结。

“太阳还没起呢就出发了”的日常,与他塑造的“守村人”意象相通;

“这一生的牵挂两场疾病就讲完了”的苍凉,与他体悟过的生死离别亦有交集;

“最清白的是土地,看着你生也看着你死”的视角,也近似于一种抽离的静观。

他从个人际遇的起伏中走来,最终在成良的歌词里,遇到了一个更广阔、也更根本的命题。

03

土地回声四十年

这首歌唱的,不是新事。它是一段回响。

“农民与土地”的母题,在四十年华语音乐的山谷里,早有先声。

1982年,罗大佑的《鹿港小镇》。歌里没有农民,只有离乡的年轻人。那时经济起飞,无数“鹿港”青年离开土地,涌入城市。

罗大佑写:“家乡的人们得到他们想要的,却又失去他们拥有的。”

他指出了代价:发展必然伴随失去。歌声是摇滚的,情绪是乡愁的,但内核是手术刀,划开了现代化进程的第一道伤口:人与故土的撕裂。

1992年,黄家驹的《农民》。Beyond的视角不同,他们凝视留守的人。出身底层的黄家驹,唱的是“靠两手一切达到”的尊严。

歌词从“踏雪过山双脚虽渐老”的具体,升华为“春与秋撒满了希冀,夏与冬看透了生死”的永恒。

他将农民塑造为精神图腾,一种对抗浮华世道的、坚韧的根性。这是对农耕文明脊梁的一次摇滚乐式的礼赞。

1998年,崔健的《农村包围城市》。他的声音更直接,更粗粝。歌里没有礼赞,只有对峙。他模拟进城农民的口吻,质问城市:“你们有什么了不起的?”

这不再是乡愁或礼赞,而是基于现实经济贡献与身份落差的呐喊。崔健撕破了温情,揭示了城市化光鲜表象下的结构性 张力,那是农村对城市的正面诘问。

当然,薛之谦与成良的《农民与土地》并不像上面三首歌来的深刻,但他做了一件非常难得的事情:白描。

无意思考或抗争,只剩下生锈的锄头、一条扁担、两场疾病。

它的核心是一句平静的悖论:“最慷慨的是土地,承载着生也承载着死”与“最清白的是土地,不负责生也不负责死”。

土地不是抒情的对象,它就是存在本身,默然而公正地见证一切劳碌与归处。

当嘶哑的嗓音唱出一切时,完成的是一次历史的合页:

将四十年的喧哗与骚动,轻轻合拢在一首关于劳作与归处的,朴素的歌里。

*部分图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

作者:果酱君

来源:果酱音乐