翻看《长葛史志资料及研究》,在无数长葛作家的回忆录中,不难看出他们对长葛传统美食的怀念:从南席豆腐的绵软到刘李凉粉的爽滑,从大周豌豆馅的甜糯到董村水煎包的焦香……

这些散落在县志边角的饮食记忆,恰似长葛人用五谷杂粮写就的生存智慧——用最朴素的食材,对抗最无常的岁月。

长葛这些传承百年的特色美食,你都吃过几样?

长葛豆腐

在咱长葛,南席邵庄、老城耿庄、石象常庄等都是有名的“豆腐村”。

南席镇北邻双洎河,历史上曾是著名的水旱码头,一度客商云集、店铺林立。因此,南席镇一带制作豆腐的作坊较多。由于市场竞争激烈,豆腐的质量不断提高,久而久之成为了当地特产——南席豆腐。

“石象豆腐”又名“常庄豆腐”,早在上世纪80年代,常庄村生产的豆腐就销往市区和周围几个乡镇。

而今提起“长葛豆腐”,不少长葛人都会回味起村里悠扬、浑厚的吆喝声。熟悉的人还会竖起大拇指,称赞“真叫一个香!”

刘李凉粉

长葛凉粉多为红薯淀粉制作,经营者遍及城乡,软硬适度、味道鲜美者比比皆是,但最出名的当数“刘李凉粉”。

清代光绪年间,古桥镇刘李村已普遍经营凉粉。村民本别虎有八个儿子,清末就卖凉粉,民国时期又兼营水煎包、胡辣汤。1949年,全村120户,卖凉粉的就占了近60户,参与制作者达到140多人,多数经营者是男的肩挑外出,妇女在家制作。刘李村因此成为远近闻名的“凉粉村”。

为增加经济收入,刘李人逢集赶集、逢会赶会,没集没会就游乡串镇,所到之处涉及尉氏县洧川、大马、朱曲,许昌的许田、五女店,长葛的南席、董村、石象一带则更是主要市场。

有趣的是,刘李村打凉粉出了名,还成为附近群众训教孩子的口头禅——刘李的凉粉“欠(芡)打”。

大周豌豆馅

豌豆馅,又名豆沙糕、澄沙糕,历史悠久,是长葛特产甜食。

豌豆馅以豌豆为主要原料,以山岗地豌豆为最好。其断面层次分明,红黄参差,犹如花朵。食用时凉甜可口,解热祛暑,有豆沙爽身之感,为夏季优良甜食。

大周新魏庄村,清光绪年间就有人制作豌豆馅,经亲朋互相传艺,此后大周的王皮庙、董村的屈庄、老城的大赵庄均有制作,巅峰时期发展至百余户。

如今每逢春夏季节,城乡均有销售豌豆馅的小贩,产品甚至远销许昌、中牟等地。

董村水煎包

据说,咱长葛的水煎包以董村镇内官孙村的孙火头、孙水兄弟二人技术最精湛,包子质量最好,清末民初在董村、石象、老城享有盛名。

一般经营者用猪肉馅,他家包子为羊肉馅,肥而不腻、鲜而不膻,表皮焦黄、馅里含浆。为适应季节变化,夏季还有鸡蛋素包。在当时物价飞涨的情况下,孙家兄弟的水煎包薄利广销,质量如一。孙水在民国三十一年(公元1942年)留居城内,在丁字街设门面成为专业户,董村的水煎包名气便越来越大。

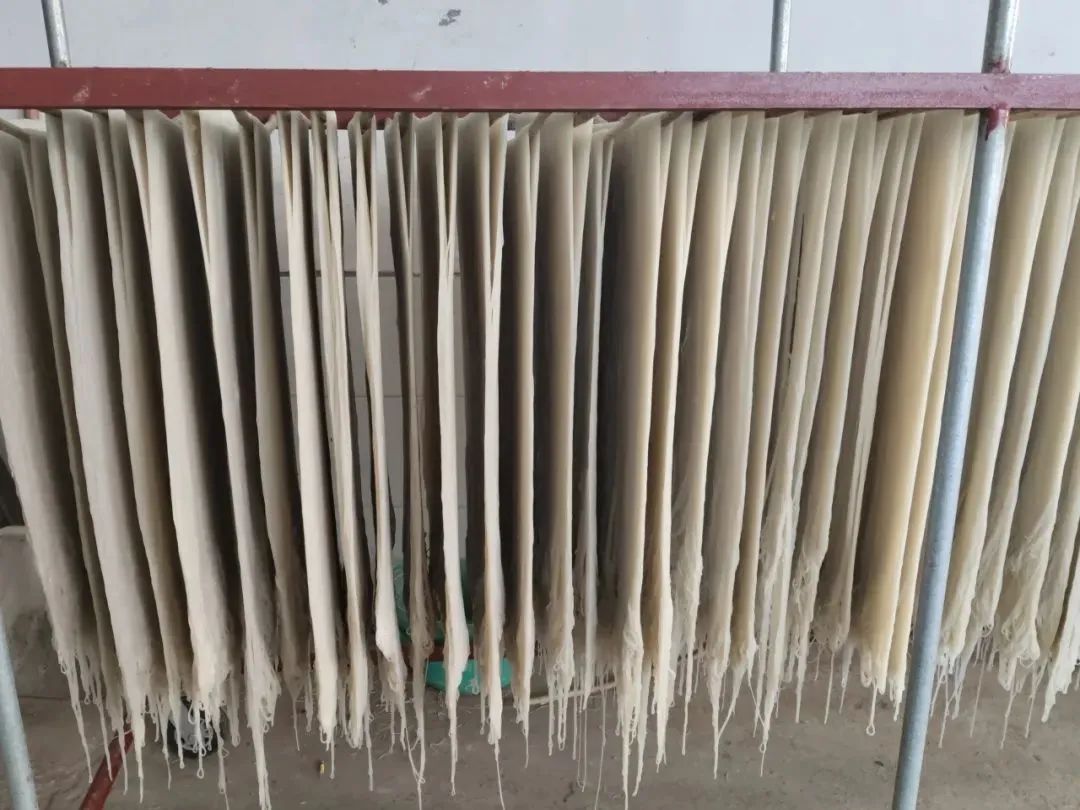

长葛细粉

细粉,习惯称为粉条,是红薯粮食混合制品,为长葛大宗土特产品。

长葛细粉分冻粉和晒粉两种,以色泽透明、条细耐煮而著称。曾经我市东以古桥镇郭梅村、西以坡胡镇水磨河村、北以大周镇南尚庄村的粉条最为出名:水磨河村之粉条,历史悠久,以纤细透明耐煮而著称;南尚庄技术精湛,冻粉、晒粉四季生产,以量多质好驰名;郭梅村之粉条以细白条匀整齐而名声远扬。

这三处粉条加工地成三足鼎立之势,粉条制作技术辐射全市。

关于粉条加工,曾经长葛全县村村生产、户户制作,不仅满足家庭食用而且远销华北、东北及西北诸省市,北京、天津、沈阳、长春、太原、乌鲁木齐等地均有长葛粉条供应市场。

老城卷煎

长葛卷煎源于老城镇,其营养丰富,味美可口,老少皆宜。

据传清咸丰年间亦有卖,到同治末年,老城镇张家始作卷煎,相传四代至张娄,距今一百余年。民国十八年(公元1929年),冯玉祥主豫时作社会调查,已发展到十六家,传艺到洧川、新郑、许昌等县市及长江流域,成为夜市上品。

豆腐、鸡蛋、细粉、韭菜、韭黄、面筋,配以小磨香油、芝麻酱、辣椒、芥末等调料,用精面制作而成的面皮包裹,便成了老城镇地地道道的卷煎。

南席小磨油

如今,市面上各种香油层出不穷,小磨油作坊也随处可见。但在咱长葛,当属南席镇小磨油质量最好、名声最广。

小磨油在南席镇已有上百年的历史。当时作坊不多,最早只有双洎河东郭拐一家,之后陆续出现了一两家小磨油作坊。那时产品主要供应当地商号、饭馆和富豪之家,穷人家根本舍不得买价值昂贵的小磨油吃。中华人民共和国成立后,随着广大人民生活水平的提高,小磨油作坊才逐渐增多,截至1987年年底,南席镇经营小磨油的个体户已达二十家。

南席镇小磨油经“簸、筛、拌、炒、磨、沏、揣、撇”等步骤加工制作后,可谓是“一处磨油,全村飘香;一家食油,香溢四邻”。因此,南席镇也被称为“小磨油之乡”。

长葛豆芽

长葛豆芽,由于水质和技术特点,泡出的豆芽粗壮肥嫩,味甘尾短,隔夜不黄,天热不烂。

中华人民共和国成立前在长葛县城一带就流行着一句谚语:“王旺卷煎王森绳,豆芽要数王书迎。”

据说,老城镇王庄王书迎(1886-1966)的祖上就卖豆芽,王书迎的族叔王法堂也卖豆芽,外号“豆芽三”。因他体壮力气大,总是肩挑四桶水泡豆芽,清末他还考中了个“武秀才”。

现在,老城、大周、董村等镇集市上都有卖豆芽的,有些还是王书迎的家族或其传授之人。他们不但在长葛占据了较大豆芽市场,在外省也有卖豆芽的足迹。

长葛蜜食

长葛“蜜食”又名马蹄酥,味道鲜美,酥而不硬,甜而不厌,肥而不腻,老少皆宜。长期以来,长葛蜜食都是长葛人探亲访友,馈赠宾朋的佳品,过去还流传过“生孩子,吃蜜食”的俗语。

相传长葛蜜食的制作源于明末清初,由石象镇杨庄村杨金堂家代代相传。

1981年,省供销食品糕点现场会对长葛传统名优糕点“蜜食”予以较高评价,《河南日报》、省电视台分别对其作了报道。

咱长葛还有啥

传承百年的美食特产?

欢迎老乡们在留言区补充分享!

全媒体记者/李焱

版式/王锐 校对/棠思 终审/赵凤丽