1906年9月5日,意大利杜伊诺的一家旅馆里,路德维希·玻尔兹曼趁着老婆和女儿去海边游泳的空档,用窗帘绳在窗户横梁上结束了自己的生命。

这一年他62岁。

在大多数人眼里,这是一个莫名其妙的悲剧。他当时是维也纳大学的教授,地位显赫,薪水丰厚,刚去美国讲了一圈学,被当成科学明星一样接待。

但只有极少数人知道,这个长着乱蓬蓬大胡子、身材像个啤酒桶一样的奥地利胖老头,内心已经绝望到了什么程度。

他觉得自己是个彻底的失败者。他觉得全世界都在针对他。他坚信自己这一辈子的心血——那套关于原子和熵的理论,已经被物理学界判了死刑。

讽刺的是,就在他自杀的那一年,甚至就是在他死前的那几个月,年轻的爱因斯坦已经发表了支撑他理论的论文,而佩兰正在筹备验证实验,准备把玻尔兹曼捧上神坛。

只要他再多撑那么一点点时间,哪怕是一年,他就能看到整个物理学界排着队向他道歉。

可惜,他没等到。

孤独的道路

时间回到19世纪末。那时候的物理学界弥漫着一股谜之自信。

牛顿力学已经统治了两百年,热力学也搞出了蒸汽机,麦克斯韦把电和磁统一了。当时的物理大咖们普遍认为,物理学的大厦已经盖完了,剩下的工作就是修修补补,把小数点后面的数字测得更准一点。

在这个氛围里,玻尔兹曼是个异类。

因为他是个死硬的“原子论者”。

你可能觉得奇怪,相信原子有什么好稀奇的?现在的初中生都知道物质是由原子构成的。

但在1890年代,原子只是一个化学上的假说。对于正统物理学家来说,原子是看不见摸不着的“形而上学”。

当时的科学领袖是恩斯特·马赫(就是马赫数的那个马赫)。马赫是“实证主义”的大佬,他的信条是:科学只能研究感官能感知到的东西。

每当玻尔兹曼在讲台上兴致勃勃地画分子碰撞图,马赫就会在下面冷冷地问一句:“路德维希,你亲眼见过原子吗?”

这句话在当时杀伤力极大。因为玻尔兹曼确实没见过,显微镜也看不见。

不仅是马赫,还有一个叫奥斯特瓦尔德的大化学家,搞了一套叫“唯能论”的东西。他认为宇宙的本质是能量,不是物质。在他眼里,玻尔兹曼搞的那堆乱撞的小球模型,简直就是幼稚的积木游戏。

大家不仅不信,还觉得他粗鲁、过时、不可理喻。

概率

如果仅仅是相信原子,玻尔兹曼可能还不会被围攻得那么惨。

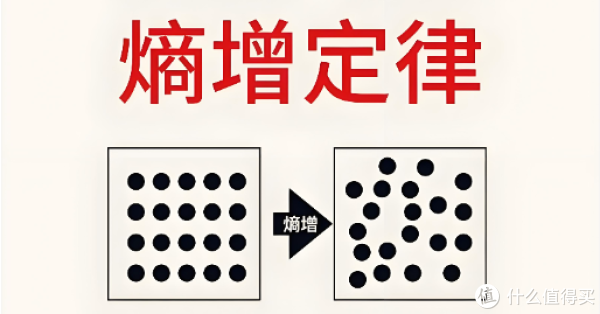

他真正触怒众人的地方在于,他试图用原子来解释热力学第二定律。

热力学第二定律,通俗点说就是“熵增定律”。它描述了一个残酷的事实:热量只能从高温流向低温,覆水难收,破镜难圆,封闭系统的混乱度(熵)永远在增加。

在当时的人看来,这是一条绝对的、铁板钉钉的定律,就像上帝的旨意一样不可违背。

但玻尔兹曼说:不对。

他引入了一个让他众叛亲离的概念——概率。

玻尔兹曼认为,没有什么“绝对”的热流方向。热量之所以从热传到冷,仅仅是因为“那样发生的概率比较大”。

他那个著名的公式 S=klnΩ 就刻在他的墓碑上。

S 是熵。 k 是玻尔兹曼常数。 Ω 是微观状态的数量(你可以理解为可能性的数量)。

这个公式的意思是:熵就是混乱度,而混乱度之所以总是增加,是因为乱七八糟的状态比整整齐齐的状态多得多。

举个例子:你把一副扑克牌扔到天上,掉下来的时候,它是整齐排列(从小到大)的概率大,还是一地乱麻的概率大?

当然是一地乱麻。

玻尔兹曼说,宇宙就是那副被扔到天上的扑克牌。气体分子之所以会扩散,是因为扩散后的位置组合(Ω)远远多于聚在一起的组合。

这在当时简直是异端邪说。

因为这意味着,理论上,你放在桌上的一杯凉水,是有可能自己突然沸腾起来的。只要水分子偶然间全部撞向同一个方向,或者偶然间热的分子聚到了一起。

虽然这个概率小到宇宙毁灭都不一定能发生一次,但它在逻辑上打破了物理定律的“绝对性”。

当时的物理学家们炸锅了。他们觉得玻尔兹曼把神圣的物理定律变成了一场赌博游戏。如果物理学变成了概率论,那上帝岂不是在掷骰子?(后来爱因斯坦也因为这个和量子力学刚了一辈子,但那是后话了)。

科学会议的诘问

1895年,在德国吕贝克举行的一次科学会议上,矛盾彻底爆发。

这本来是一场关于“唯能论”的讨论会,结果变成了对玻尔兹曼的公开处刑。

当时,阿诺德·索末菲(后来也是大师,但在当时是个年轻学生)回忆道:“这就像是一头公牛在对抗一群斗牛士。”

玻尔兹曼孤身一人,站在讲台上,试图用他的统计力学来解释世界。而台下坐着当时欧洲顶级的科学家——马赫、奥斯特瓦尔德、亥姆霍兹。

对手们抛出了一个致命的杀手锏。

叫“洛施密特悖论”(可逆性悖论)。 这是一个非常硬核的逻辑攻击:牛顿力学是可逆的。如果你把一个撞球过程录下来倒着放,它依然符合牛顿定律。既然微观的原子碰撞是可逆的,那为什么宏观的时间是有方向的?为什么熵只增不减?

面对诘问,玻尔兹曼拼命招架。

他说:“在那极其漫长的时间里,也许真的会有一天,所有的空气分子都跑到房间的一个角落,让你窒息而死。但这概率小到没意义。”

但在那个追求绝对真理的年代,这种辩解显得苍白无力。马赫甚至在会议上公开说:“我不相信原子存在。”

那场会议后,玻尔兹曼并没有被说服,但他感到了深深的孤立。他觉得自己像个被时代抛弃的老古董,守着一套没人相信的真理。

自我怀疑

除了学术上的围剿,玻尔兹曼还要对抗自己大脑里的化学反应。

现在的心理学家回顾玻尔兹曼的生平,普遍认为他患有严重的双相情感障碍(躁郁症)。

他在讲课时充满了激情,幽默风趣,深受学生爱戴。他的课堂经常爆满,甚至连皇帝都去旁听。那时候的他,自信、开朗、是个快乐的胖子,喜欢弹钢琴,喜欢开宴会。

但一旦回到家,或者遇到学术上的挫折,他就会陷入深不见底的抑郁。

他情绪波动极大。上一秒还在为发现了一个新推论而狂喜,下一秒就会因为别人的一篇反驳文章而痛哭流涕。

他曾经接受了莱比锡大学的聘约,但那里不仅有奥斯特瓦尔德这样反对他的同事,更要面对持续的学术围剿,加上自身病情发作,精神几近崩溃,最后不得不逃回维也纳。

在他的晚年,这种症状越来越严重。他的视力开始衰退,哮喘病发作,甚至连拿笔写字都变得困难。他不得不雇人把他的口述记录下来。

在这个身体和精神的双重折磨下,外界的每一次质疑都被无限放大。

他觉得自己的“H定理”(关于熵增的数学证明)被误解了。他觉得自己的统计力学被当成了笑话。他开始怀疑,也许自己真的错了?也许原子真的只是自己脑子里的幻想?

在1906年那个夏天的尾声,这种自我怀疑达到了顶峰。

量子力学的先知

玻尔兹曼死得很决绝。

但历史最残忍的地方在于,就在他死后的那几年,物理学发生了一场惊天动地的大反转。

1905年,也就是玻尔兹曼自杀的前一年,爱因斯坦发表了关于布朗运动的论文。爱因斯坦用数学方法计算出,花粉在水中的无规则跳动,正是因为水分子的撞击。

这不仅仅是理论。1908年,法国物理学家让·佩兰通过精密的实验,完美地验证了爱因斯坦的公式。佩兰不仅证明了原子和分子是真实存在的,甚至还数出了阿伏伽德罗常数。

原子论赢了。唯能论土崩瓦解。马赫的实证主义在微观物理面前败下阵来。

曾经嘲笑玻尔兹曼的人,开始用他的公式去计算新的世界。普朗克用他的公式推导出了量子论的开端。爱因斯坦是他的头号粉丝。

玻尔兹曼不仅是对的,他是超前的。

他用概率重新定义了物理学,这一步跨越太大了,直接把经典物理踢进了现代物理的大门。后来的量子力学,本质上就是建立在概率的基础上的。可以说,玻尔兹曼是量子力学的先知。

但先知通常没有好下场。

墓碑上的永恒

玻尔兹曼的墓地在维也纳中央公墓。

比起周围那些装饰繁复的音乐家墓碑(贝多芬、舒伯特都在附近),他的墓碑显得很简洁。

上面只有一个半身像,和一个公式:

S=klogW

(注:早期写法习惯用 logW 表示自然对数,与现在通用的 lnΩ 含义完全一致,仅符号书写不同)。

这个公式现在是物理学最基础的基石之一。它连接了微观的混乱和宏观的秩序。它解释了为什么时间会流逝,为什么咖啡会变凉,甚至解释了为什么宇宙最终会走向寂灭。

这是一个悲伤的男人留给世界的最冷静的礼物。

他死于黎明前的黑暗。

如果他在杜伊诺的那家旅馆里,能再多看一眼窗外的海,能再多等一等那个叫爱因斯坦的年轻人的消息,物理学的历史或许会多几分温情。