立秋刚过,杭州西湖边却热得像开了锅。西湖大学2025级本科新生开学典礼,来了全国各地的年轻人,重庆的辣味、上海的腔调、河南的耿直,混在一起,活像一场青春大派对。这所才四岁的小大学,第一次把招生的大门开到浙江以外,瞬间成了教育圈的“新网红”。

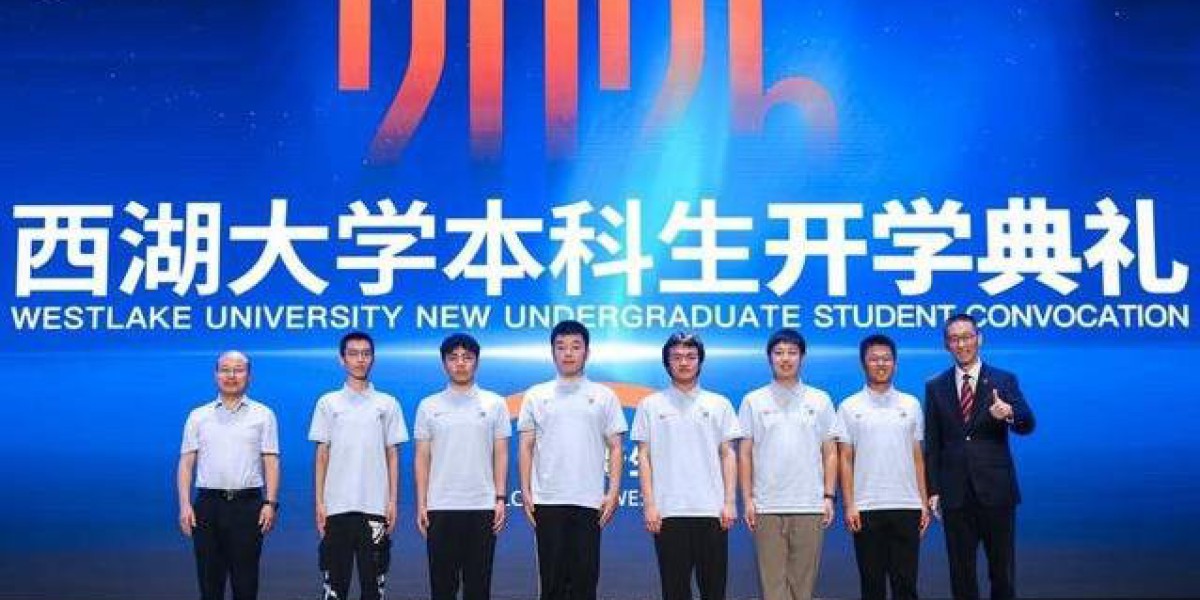

开学典礼上,施一公校长站那儿,笑得像个老农刚种下好苗。他说,西湖大学不要最多学生,只要最合适的种子。简单一句话,透着底气:这学校不是冲人数去的,是想种出能开花结果的好苗子。

今年招生有大变化。以前只在浙江挑学生,像个挑剔的厨子只选本地食材。现在可好,重庆、广东、河南、江苏、上海的学生都来了,还有11个外国同学,从美国到德国,从巴西到埃及,愣是把校园整成了个小“地球村”。这画面,搁以前谁敢想?

招生方式也玩出了新花样。过去只搞“创新班”,今年加了综合评价和高考两条路。啥叫综合评价?就是不光看分数,还看你会不会动脑子、能不能干实事。比如有个河南考生,不是学霸也不是竞赛冠军,但因为参加过生物实验比赛,硬是凭综合评价进了门。这路子,等于给不同类型的学生都开了条道,谁有本事谁上。

典礼上还有个画面特暖心。90多位高中校长、班主任,千里迢迢跑来,亲自把学生交到大学手里。重庆巴蜀中学的校长说,他送过无数学生上大学,第一次亲自到开学典礼,感觉像把自家孩子送出门。施一公握着他们的手,说了句“感谢托孤”,这话听着朴实,却让人眼眶一热——教育不就是这么回事儿吗?从中学到大学,老师们像接力赛选手,把孩子一步步往前送。

有个浙江农村中学的班主任,坐了五个小时火车,就为看自己学生站上西湖大学的舞台。他说,这孩子当年差点因为家里穷放弃竞赛,如今能来这儿,比他自己拿奖还高兴。这份牵挂,比啥教育理念都真。老师们不光教书,还把心都掏给了学生。

西湖大学这学校,出身就挺“另类”。它不是公办大学,也不靠学费赚钱,而是靠社会捐款和一群有理想的人撑起来的,像个“教育梦想实验室”。四年前,它只招几十个本科生,全是浙江人。现在第四届新生,人数多了,范围也从浙江扩到全国,还来了外国学生。这速度,稳得像老司机开车,又快又不翻车。

学校还新增了临床医学专业,专门培养既会看病又会搞科研的人才。中国医学院不少,但这种“双料选手”可不多见。西湖大学敢干这事儿,就像在教育地里试种新作物,成了是榜样,不成也是经验。这份胆量,够让人服气。

更厉害的是学校的培养方式。每个本科生都有科研导师,手把手带你做项目。还有“交叉学科实验室”,把学生物的、计算机的、物理的、医学的学生扔一块儿搞研究。这模式,传统大学想都不敢想,怕乱套。可西湖大学偏就干了,学生们像搭积木一样,玩出了新花样。比如有个中美学生团队,拿AI研究癌症,数据还跟美国顶尖医院对接,这操作,够硬核。

外国学生来这儿,也不是冲着“中国风”来的。一位巴基斯坦学生直说,他看中了西湖大学的人工智能实验室,因为这儿的导师在国际顶刊发论文,全球都得学。这话听着简单,却说明白了:好大学不靠历史长短,靠的是真本事。就像饭馆,菜好吃比装修老派管用。

看着新生们朝气蓬勃的样子,听着施一公和中学校长们的笑声,你会觉得,西湖大学不只是所学校,更像一块“试验田”。它在试,怎么让教育更灵活,怎么让学生更自由,怎么让创新更自然。如果这路子走通了,别的大学也能学着点,中国的教育或许能更上一层楼。