这项研究可能为揭示云层带电与闪电形成的奥秘提供新见解。

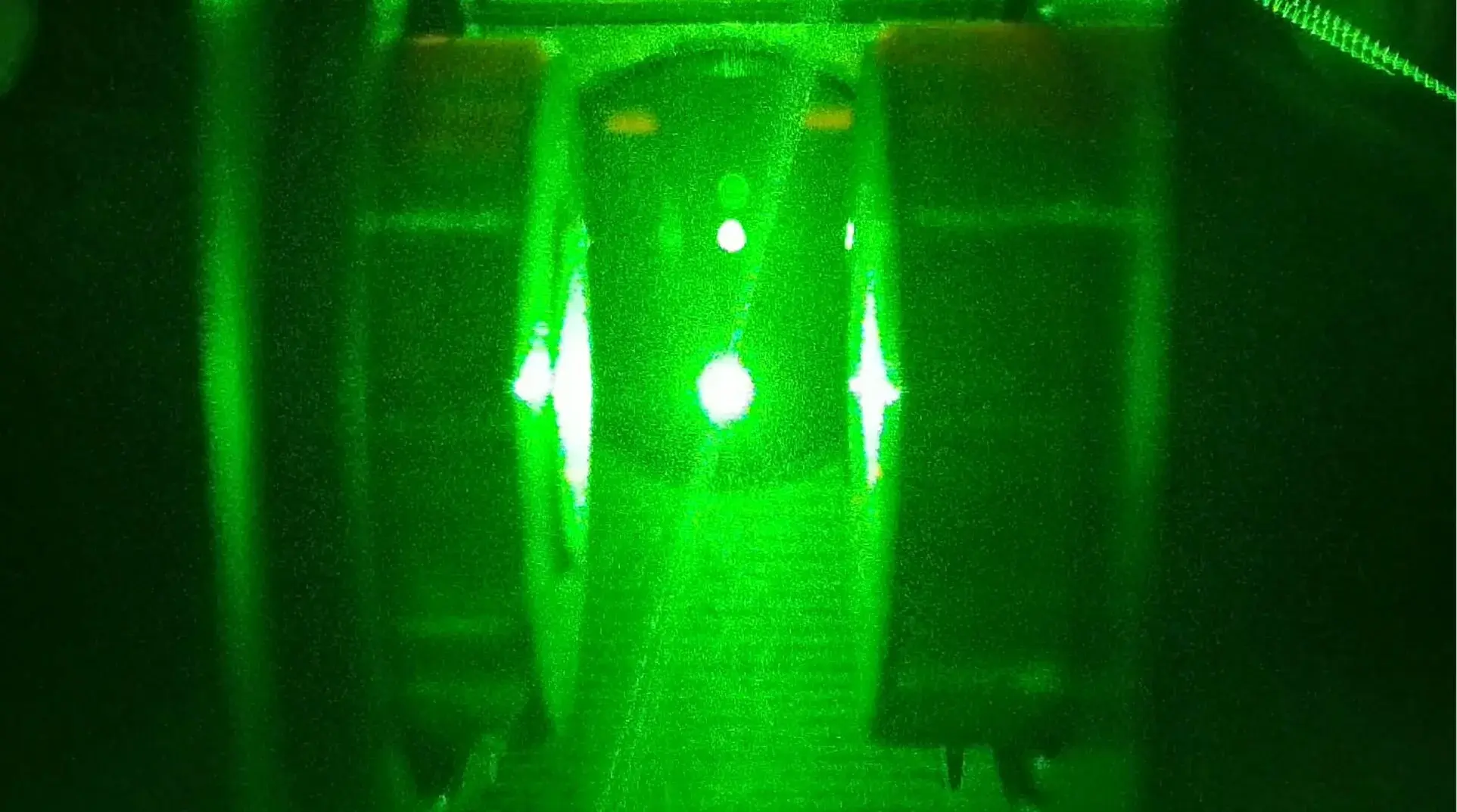

长期以来,闪电的第一道火花从何而来一直是雷暴研究的核心谜题。如今,奥地利科学技术研究所(ISTA)的一项新实验从微观物理学层面揭示了关键线索。为理解云层带电机制,研究团队使用激光操控并囚禁微粒。在充满跳跃的绿色激光、配备发出轻柔嗡鸣的防震平台的实验室中,研究人员通过光镊(聚焦激光束)捕获了微米级气溶胶颗粒并使其带电。

该技术能实现对微粒充放电过程的长期观测与控制,有望解开云层带电与闪电形成的神秘机制。

双光子过程

气溶胶作为常见的空气中的微粒,是本研究的关键。ISTA的博士生安德里亚·斯特尔纳通过模拟气溶胶(微型硅石颗粒)和两束激光,探究云中冰晶如何带电并相互作用。实验在布满光学元件、配备专业减震台的实验室中进行。精密激光光学系统构建出“光学囚笼”或“光镊” —— 两束汇聚的激光利用光压固定单个气溶胶颗粒。

经过多年技术优化,团队现可将微粒固定长达数周。“第一次捕获微粒时,我欣喜若狂,”斯特尔纳回忆道。研究发现,激光本身通过“双光子过程”使微粒带电:简而言之,两个光子被同时吸收,击出一个电子,使微粒带正电。

气溶胶颗粒通常呈电中性,电子环绕原子核运动。当组成激光的光子在瞬间被同时吸收时,会击出电子。失去电子使微粒携带一个基本正电荷,并随时间推移持续增加正电荷。“我们现在能精确观测单个气溶胶颗粒从中性到高电荷状态的演变,并通过调节激光功率控制充电速率,”斯特尔纳解释道。

为何重要?

因为这些模拟雷暴云中冰晶的硅石微粒表现出关键行为:自发放电。该现象表明自然界云层中可能也存在类似的充放电过程。

需进一步观测

本研究重点在于模拟云内冰晶的行为。雷暴云的电荷积累源于冰晶与较大冰粒碰撞导致的电荷交换,最终引发闪电。有理论认为闪电初始火花直接源自带电冰晶,但具体机制尚不明确;其他理论则涉及宇宙射线。

ISTA的实验装置能直接长期观测单个微粒的充放电动态,模拟云层中电荷积聚的假设机制。“我们的模型冰晶显示出放电现象,这可能只是冰山一角,”斯特尔纳指出。目前学界认为云中电场强度本身不足以引发闪电,科学家正通过这些模型微粒中观测到的微观放电现象,进一步理解云层带电的宏观过程及最终触发闪电的“火花”。

斯特尔纳总结称,模型中观察到的放电现象暗示可能存在“超级微型的闪电火花”,这或将成为突破性发现。

该研究成果已发表于《物理评论快报》。