11月14日下午,杭州一场论坛上,浙江大学李翔教授直接扔出一句话:我们学院自动化专业学生,毕业起薪平均32万,深造率超80%,创业成功的有好几个已经估值过亿。台下三百多个校长、老师、企业老总听得眼睛都直了。这不是吹牛,这是工业AI大会上实打实的数据。

李翔教授没绕弯子。他把浙大这几年干的事全摊开了说。学校把课程、实验、比赛、科研四件事拧成一股绳。学生大一就进实验室,大二参加全国比赛,大三跟着教授做真项目,大四直接去企业干活。学校还专门搭了产教融合的实训基地,企业把真实生产线搬进来,学生上手就是干活,不是玩模型。结果呢?学生一毕业,企业抢着要,连华为、阿里都来校招专场。

同济大学陈云教授接着上台。他拿出一张图,上面写着全国智能制造人才缺口至少50万,但真正能上手干活的系统型人才不到5万。问题出在哪?学校教的和工厂要的完全两回事。陈云教授的办法是用AI把知识拆成一块一块,再根据每个学生的情况自动配课。学生学得快,就给他更难的项目;学得慢,就多给基础练习。学校还建了数字孪生工厂,学生戴上VR眼镜就能操作几亿的真实产线,不怕把设备弄坏。这一招下去,他们学生在全国智能制造大赛拿了三年冠军。

浙江机电职业技术大学的蒋立正教授讲得更实在。浙江现在搞“415X”先进制造业集群,缺的不是普通工人,是能玩转AI的高级技工。学校直接把专业链和产业链对齐,企业需要什么人才,学校就开什么课。教室里装的全是工业级设备,学生上课就是在给企业干活。蒋教授说,他们有个班50个学生,毕业前就全被预订走了,最低的年薪也18万起。这在职业学校,简直是天方夜谭,可他们真做到了。

企业那边也不含糊。贝加莱的宋华振直接说,现在AI再牛,也得懂物理。塑料机做塑料件,温度差一度,产品就废了,光靠数据训练没用都没有。他举了个例子,他们和学校一起做项目,把物理机理和AI结合,建模时间从三个月缩短到三天,精度还更高。学生学完这个,直接就能上岗干活,不用企业再花半年培训。

汇川技术的王立军上台时带了一段视频。视频里他们的人形机器人自己在工厂巡检,发现设备要坏了,提前报警。台下有人小声嘀咕,这得多少钱一台。王立军笑着说,贵是贵,但一台机器人顶五个老师傅,一年就回本了。他还说汇川每年拿几千万出来给学校做实训,学生毕业就能直接写工业大模型代码。现在汇川杯大赛报名都爆满了,去年全国两千多支队伍参加。

海康威视的杨明达讲得最接地气。他说企业最怕学校培养出来的学生只会考试,不会干活。海康直接把工厂里用过的真实数据脱敏后给学校,把几万个故障案例做成教学包。学生还没毕业,就已经处理过上千个真实故障。杨明达说,他们今年招了200多个应届生,培训期直接砍掉三个月,因为学生上手太快了。

论坛最后,老师和企业老总坐在一起聊了半小时,聊得热火朝天。有人问资源怎么共享,有人问课程怎么对接,最后大家拍板:先建一个工业AI人才共享平台,学校缺什么设备,企业直接送;企业缺什么人才,学校提前一年开始培养。

这场论坛开完,很多校长当场加微信,说回去就改专业目录。还有企业老总说,愿意拿真金白银出来,和学校一起建实验室。有人算了一笔账,如果全国工科院校都按这个路子走,五年内工业AI人才缺口能补上一半。

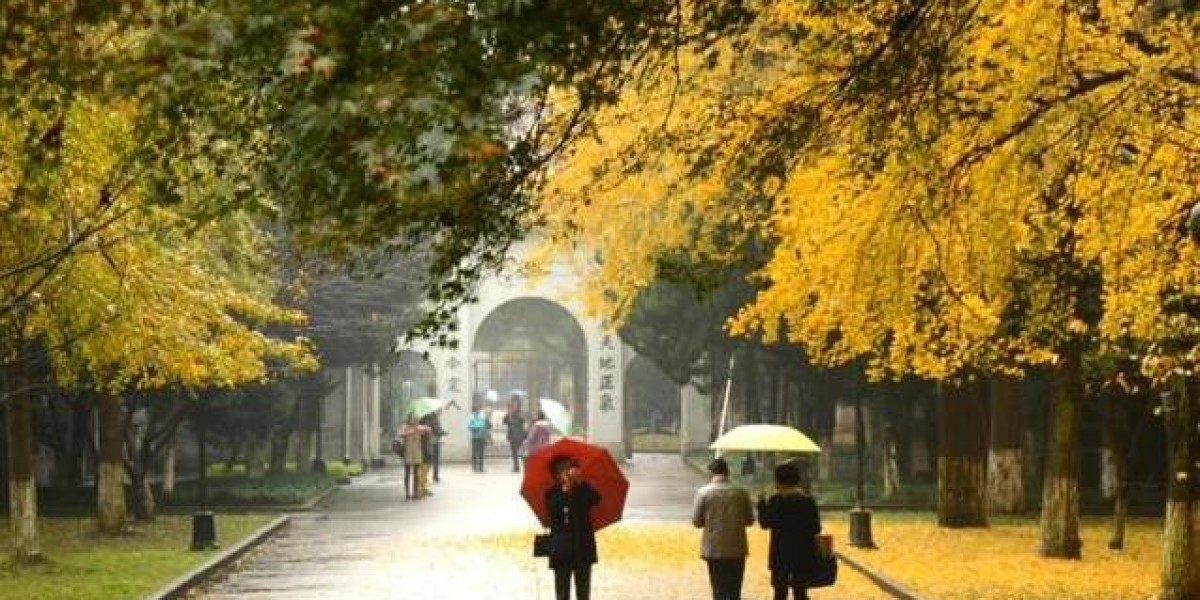

散场的时候,外头下起了小雨。几个年轻老师撑着伞往外走,有人感慨:以前总觉得工业AI离我们很远,今天才发现,原来机会已经摆在面前了,就看敢不敢抓。

这场论坛其实告诉了所有人一个最简单的道理:中国工厂要升级,AI要落地,归根结底要靠人。人从哪来?学校和企业把手牵起来,一起培养就行。不是空话,真有人在干,而且干成了。