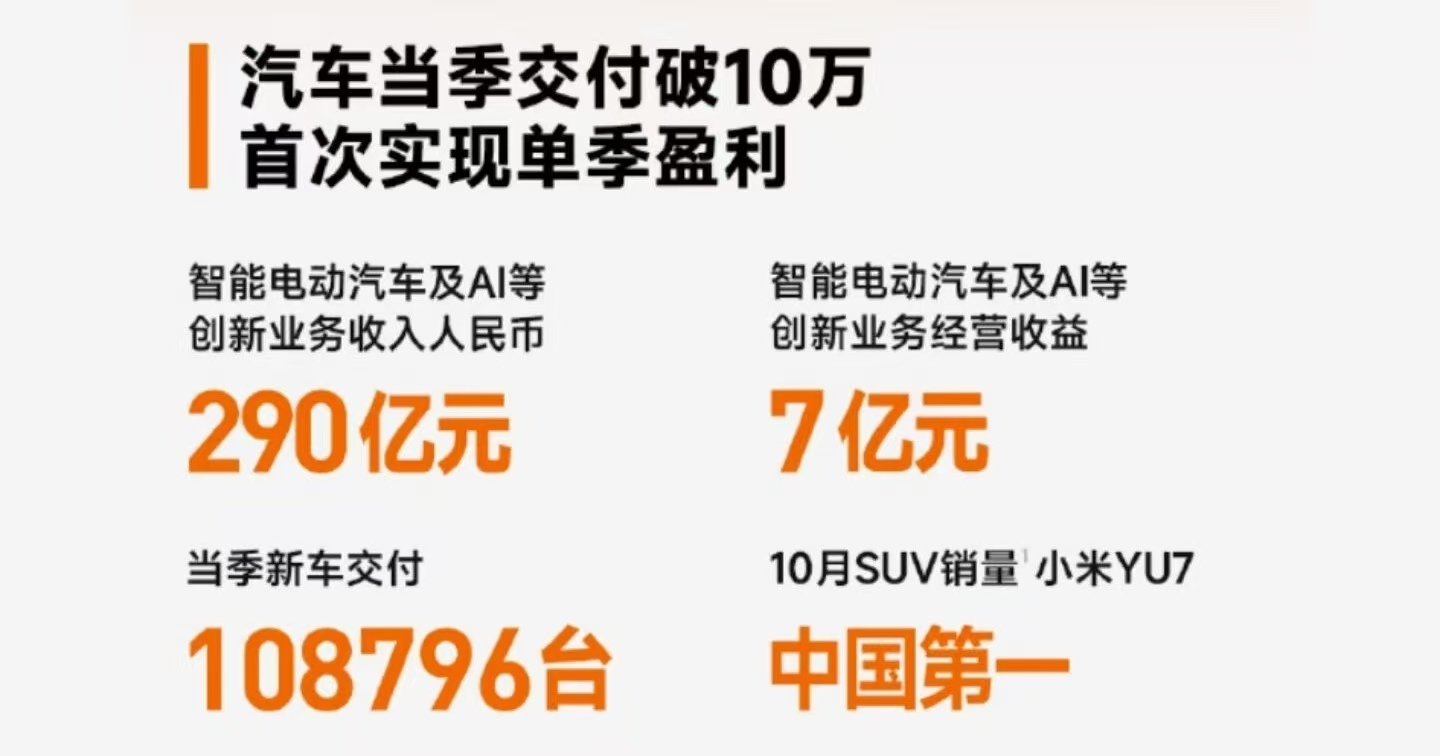

小米造车熬出头了!11 月 18 日小米发布的三季度业绩公告里,藏着一个让不少人意外的好消息 —— 智能电动汽车业务首次实现单季度赚钱,三个月卖了 283 亿元,还赚了 7 亿元经营利润。对普通消费者来说,这可能只是个数字,但对小米造车路来说,却是熬了好几年才盼来的里程碑,也打破了大家对新势力造车 “只烧钱不赚钱” 的固有印象。

谁能想到,就在一年多前,小米汽车还处于 “日烧 3 台库里南” 的艰难阶段。2024 年二季度,汽车业务单季亏损高达 19.2 亿元,当时不少人都质疑 “小米造车到底靠不靠谱”。但随后的日子里,亏损额一步步缩减:2024 年末降到 10 亿元,2025 年一季度 5 亿元,二季度 3 亿元,每一步都走得很扎实。到了三季度,形势彻底反转,单季交付量直接突破 10.9 万辆,9 月一个月就卖了 4 万多台,这实打实的销量成了盈利的底气。

更关键的是,卖得好的还不是便宜车型。利润更高的 Yu7 车型,交付占比已经冲到 41.3%,而小米汽车的平均售价稳定在 25 万元左右。这个价格区间很讨巧,既摆脱了低价竞争的红海,又让普通家庭能承受,再加上 Yu7 的 “越级配置”——25 万的价格能买到激光雷达、超长续航这些原本 50 万豪车才有的配置,自然成了很多家庭的首选。上市时 3 分钟大定 20 万单、18 小时锁单 24 万辆的纪录,就是最好的证明。

能赚钱,光靠卖得多还不够,成本控制也得给力。小米的聪明之处在于,SU7 和 Yu7 两款车共用一个技术平台,很多零件都能通用,不仅研发省钱,批量采购时还能跟供应商谈更低的价格。随着产能越来越稳定,生产的车越多,每辆车分摊的制造成本就越低,这就是常说的 “规模效应”。而且小米不用从零搭建生态,手机和 AIoT 的老用户直接能无缝衔接,用小米手机就能控制汽车,回家路上还能提前启动家里的扫地机器人、空调,这种 “人车家” 联动的体验,让不少老米粉心甘情愿买单。

值得一提的是,汽车业务盈利还跟小米集团的整体强势增长相辅相成。三季度集团总营收 1131 亿元,净利润更是同比大增 80.9%,智能手机业务连续 9 个季度增长,家里的小米家电连接设备数都突破 10 亿台了。这种 “手机 + 汽车 + AIoT” 的协同效应,让小米在造车赛道上有了别人没有的优势 —— 不是孤立卖车,而是给用户提供一整套智能生活解决方案。

现在连高盛、摩根士丹利这些国际大机构都看好小米,说它的成本优势和生态整合能力能让它在电动车领域越走越稳。对普通消费者来说,小米汽车赚钱是好事:这意味着它不会半路退场,后续会有更多资金投入研发和售后,买车后不用担心没人管。虽然 7 亿元盈利还覆盖不了之前的累计亏损,但这就像一个信号,证明小米造车的模式走得通。

接下来,随着交付量继续提升,后续可能推出更多车型,小米汽车大概率会从 “偶尔盈利” 变成 “持续赚钱”。对想买车的人来说,一个能稳定盈利、有强大生态支撑的品牌,无疑多了一个靠谱的选择。小米造车的这场 “持久战”,终于迎来了曙光,而这道曙光,最终也会照到消费者身上。

(文/人间观察员)