本文转自:滨城时报

冯骥才●口述历史

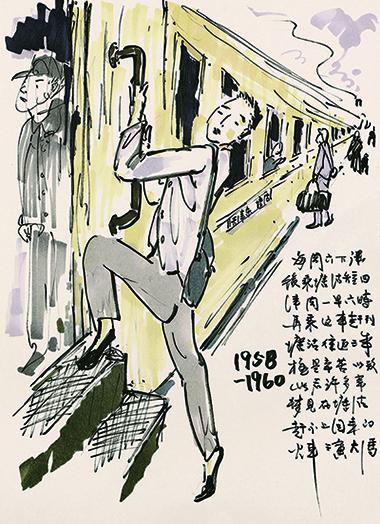

赶火车 冯骥才自绘

“塘沽短儿”是半个世纪以前由天津到塘沽的一班短程火车,由于两地直线相矩只有四十多公里,俗称“塘沽短儿”。这种慢车一分钟只能跑一公里,全程四十二分钟,四十二公里。我命中注定要坐三年的“塘沽短儿”,因为我初中毕业考高中填表时,父亲叫我在“是否住校”一栏中填写“住校”。他希望我能受到“集体生活”的磨炼。本市的中学有住校条件的只有塘沽一中,于是我被塘沽一中录取了。

当时我不知塘沽在哪儿,只知道挺远,要坐火车才能去。

我有点慌,因为我从来没有离开过家。

而且“塘沽短儿”这种车很糟糕,不只是慢,关键它不是客车车厢,而是货车车厢。这种货车车厢很像现在的集装箱,上下左右全是大板子,没有窗户,更没有座位。上了车,外边把门哗啦一拉,里边乌黑一片,对面的人也看不见,而且很快就给吸烟人吐出的烟呛得喘不过气。冬天从车厢缝往里边灌冷风,夏天只有散不出的热气,人们叫它“闷罐车”。全程四十多分钟里总有人憋不住尿,车箱的四个角是人们默认的撒尿的地方。尿味骚得叫人更受不了。车一停,人们像逃难一样争着从车厢里跳出来。跳不好崴了脚,是常见的事。

尽管如此,我每个星期必须要钻进闷罐车跑回家,周日在家赖上一天,周一天蒙蒙亮坐头班的“塘沽短儿”去学校。“塘沽短儿”是定时的,火车到了塘沽新河车站后,距离学校还有一段路,因为赶车、赶着上课,所以来回全是跑。星期天不能待在塘沽吗?不能,星期天学校校园里空无一人,我人生地不熟,不知找谁玩,不知干什么,而且我骨子里恋家,如果赶上周末学校有事不能回家,滋味可真不好受。我刚到塘沽不久,听人说塘沽距离天津市区并不远,能够走着回去,我就傻乎乎约上同班一个家在天津市区的同学结伴走回去。我们怕走丢了,沿着铁路走。那时贪玩,一路抓蚂蚱捉鱼,从早晨走到天黑才到军粮城,离市区还有一半的路呢。只好在军粮城车站等火车,等到凌晨才等到一辆由东北过来的“过路车”。买票上车,到了家,父亲正在卫生间刷牙。他拿着牙刷吃惊地看我,不明白我何以凌晨回家。

塘沽一中是老牌的中学,虽然远,但条件不错,有一些水平高、有经验的老教师,还有一座专供化学课使用的实验楼,这在一般中学是很少有的。学生多是渔家、晒盐厂和本地一些化工厂职工的子女,人都很朴实,由于从小喝含碱的水,牙都是黄的。那时塘沽地少人稀,校园里空地很多,是个踢球的好地方。可是这一切我都十分陌生。当时我十五岁,初次离家在外,我的家人都担心我怎么生活。从小生活起居、吃饭穿衣都由家里人管,现在我一个人怎么应对?塘沽这边只有一个表姐,她有家,工作又忙,平时照看不上我。

然而,很快我就和同学们融合在一起了。我的班级里,外地学生总共八个,正好住一间宿舍。方方正正的小屋里摆了四张上下铺的小床,每张床靠一面墙,四人上铺、四人下铺。我睡在靠窗的上铺,上铺清净,从窗户里还能看到宽阔的校园。虽然天天要无数次爬上爬下,但我从小淘气,蹿房越脊惯了,反而喜欢蹬上去跳下来。我的室友我全喜欢。一个个子高高而健壮的男孩是从河北石家庄来的,姓韦,家里排行第二,人称“韦老二”,为人热情开朗,爱打篮球,我俩没事就到体育组借个球去篮球场玩一会儿。两个姓杨的是亲兄弟,都很矮,四川人,喜欢古诗,我发现用四川方言念古诗非常好听,他俩常和我一起背诗。还有一个唐山人,瘦瘦的,爱吹笛子,可是他从来不在屋里吹,怕吵大家。大家合得来,爱听我讲故事。我书看得杂,记性好,满肚子故事,有从姥姥嘴里听来的,有从小人书里看来的,有后来读到的,缺点什么还能信口编圆。我讲故事时,大家听得入神,有坐着的、有趴着的、有闭眼躺着听我讲的,这使我很得意,有时熄灯后,黑着灯大家还要我把故事讲完。还有一个同学姓赵,这个人很怪,平时结巴得很厉害,十几个字要费劲说半天,但说外语绝不磕巴,说得滚瓜溜滑。我们那时学俄语,他一张口就像是一个苏联人。他是俄语老师的宝贝,外号叫“阿廖沙”。在这同室的同学中,只有一个姓金的同学有点坏毛病。我们八个住校生在食堂同桌吃饭,他总是第一个到,给大家打饭打菜打汤。我们的饭菜放在一种不大不小的搪瓷盆里,一盆菜、一盆汤、一盆馒头或米饭。每次吃饭的时候,大家赶到食堂,三盆饭菜都已香喷喷摆在那里。大家都挺感激姓金的同学,他说自己是班长,这是他应该做的。大家说还是班干部觉悟高,为大家服务。可是不久有传言说他偷东西吃,打菜的时候只他一个人,有人看见他偷偷从大家的菜盆里把有限的肉夹出两三块,藏在自己的米饭下边。这叫我们对他有点反感,不过大家在一起都挺要好,谁也不会当面把这种事说穿。

上了高中,我的学习成绩仍然不行,数理化差,依然如故,但我对美术、文学和体育的热爱却开始显山露水。进入学校大门中间大道两边的黑板报,是我展示自己绘画与美术字能力的地方,每次我绘制黑板报时,都会围着一些同学看。学校油印材料,包括考试卷子,都叫我去刻钢版,我的字清晰工整。教美术的沈培炎老师特别喜欢我。他是从印尼回来的华侨,住在校园内的一间平房里,晚上常叫我去看他画水彩静物,陪他聊天,他叫我担任学生业余美术组的组长。高二时我身高已经一米九,能双手扣篮,那时能双手扣篮的人在专业队也没有几个,打了几次全市的中学篮球联赛,有了点名气。高三时文理分科,我上文科,因为我要报考中央美术学院。在文科班,我比一般同学书看得多,经常在校报上发表一些自己写的古体诗,语文老师叫我做了文科的科代表。

从这些方面看,我在塘沽的生活还算美美的,但有一次出了意外。那天,我们校队与永利碱厂的厂队打友谊赛,球场在我们校园里,马上要开球了,韦老二没来,据说在开会,他是主力前锋,我赶紧跑去叫他。跑进教学楼一头闯进教室,看到那位姓金的班长正和五六个同学开会,都是班干部,韦老二也在。我朝韦老二叫:“快开球了,都等你了,快!”韦老二没说话,金班长却说:“你没看见现在正开会吗?”我说:“不行,他必须去!今天的球不好打!”班长像被触犯了尊严,发起火,居然对我很横,“我说了算,还是你说了算?”我当时不冷静,张嘴就说:“你们当个小头儿就这么凶,将来要当了大头儿,别人还活吗?”我哪知道这话是犯忌了!

我跑回球场。韦老二始终没露面,我也没兴致,那场球打得很糟,输得挺多,十分丢面子。

转过三天,早晨上课,我一进教室就觉得有些异样。所有同学看我的眼睛全是陌生的,没一个同学与我目光交流,教室里静得出奇。我个子高,一直坐在最后一排,我正往教室后边走,忽听背后传来班主任的声音,“冯骥才,你坐到前边来。”我扭头看,班主任站在黑板前,沉着脸,一种过度的严肃叫我紧张起来。他指一指第一排座位的最左边,那里有一个座位空着。我走过去坐下,才发现坐在第一排的不全是同学,还有两三位老师,有男有女,全都不认识,表情都很严肃。为什么叫我坐到第一排?难道今天什么事与我有什么关系?

班主任先讲话。他说班上最近发生了一件事,便是前几天我和班长冲突的事——原来正是针对我!班主任说我为一点小事就发脾气,态度恶劣,但还不是问题所在,关键是我的错误言论、对班干部的成见。这种成见不找找原因,不批评,发展下去,是很危险的。我从来没听到过这种话,而且是对我说的,叫我心里挺害怕。

班主任接着说,今天要开一个“批评帮助会”,由班上的同学发言,通过批评,帮助我认识错误。于是就一个个上去发言。他们人人都拿着发言稿,看来是做了准备的。有的批评我的错误言论,有的指出我平日一些不好的表现,有的还说到我轻视数理化。我从小一直在家庭的、自我的、快活的世界里,如果调皮捣蛋过分,会在家里挨打,或在学校被老师训斥甚至罚站,但我从来没有见过这种场面。这场面很可怕。这一年是1958年,看来我与那时的社会生活相当隔绝。

叫我惊讶的是韦老二,他上台后居然“揭发”了我平日的一些言行,比如偷拿食堂饭桌上的馒头去喂野猫,比如我写给自己的一些诗有“悲观情绪”,他竟然把我的一些诗句背诵出来。再比如我曾说我家有个指甲刀特别好使,是美国的,他说我有“崇美思想”。他是我最好的朋友,怎么现在会这样对我?

当同学们发言结束,班主任叫我上去谈谈“感想”与认识时,我都不知说的是什么了,我全乱了,崩溃了,我说得一塌糊涂,我的那些话好像不是我说的。

班主任却说这个“批评帮助会”开得好,不仅批评帮助了我,触及了我的“灵魂”,也提高了全班的思想觉悟,促进了团结。还特别表扬了韦老二,说这才是真正的好朋友,好朋友不能护短,得敢于揭短。班主任的一句话叫我记得十分深刻,“敢批评才是真帮助。”如果我认识不到自己的问题,将来弄不好真会出现“右倾”。这“右倾”二字我第一次听说,很多年后我才弄明白是什么意思。

当晚我依旧惊魂未定,一夜未合眼。同学们都打鼾了,我一直愣愣地躺着。我当时才十几岁,未经世事,没有经过任何磨难,完全不知如何应对,更不知后边会怎样,只是害怕,孤立无援。窗外乌黑空洞的天空中只有孤零零的一轮圆月,我第一次感到月亮不美,没有诗意,冰冷无情,银色月光极亮地照在我的床上、身上、枕头上,这时我有一个强烈又荒唐的想法——逃回家。世界上最安全的地方就是家。我甚至想趁着夜深人静,不出声音,马上离开。可是又想,回去后能把这件事告诉父亲母亲吗?我怕他们骂我,怕给他们惹祸。这便使我更加感受到自己的孤立无援。生活已不是那么可爱了!

我一辈子——至今,也没把这件事告诉父母。但从此在学校里我像变了一个人。这个变化别人看不出来,我自己知道。经过此事,我好像多了一种本能,就是戒心。当然这还不是一种自觉,所以说是“本能”。我“本能”地不和同学们走得太近,不再想说就说,不把同室的室友们当作一家人。从此,我和班长的语言变成一种无言的客气的微笑,见面一笑,如是而已。我也不恨他,一切只怪自己。至于韦老二,与先前没什么太大的不同,一同上课、一桌吃饭、一屋睡觉,甚至还照旧一起打球,只是坐在一起没什么可说的了。有时他像以前那样与我勾肩搭背,我会感觉不舒服,感觉他对我有所亏欠才这么做的。唯一没什么变化的是阿廖沙,他在那次“批评帮助会”上一言不发,事后待我如常,他什么也没做,却叫我渐渐悟出这个人。

到了毕业前的半年,大家都紧张地准备高考。由于文理分班,班长和韦老二都跑到理科那边去了。人全分开了,我又是这边文科的科代表,关于我的那个“批评帮助会”,便没什么人记得了。我一心想报考中央美院,所有劲都往这上边使。我听说美院学国画也得考素描,我的素描不行,就找沈老师恶补。那半年沈老师住在校外,就叫我在他小平房的桌上摆一尊石膏像或几件静物,并把房门钥匙给了我。我天天在这小平房里画素描画到半夜,天天夜深时候才回到宿舍,悄悄爬上床睡觉。到了快毕业的时候,人人要各奔前程,往日握着的拳头松开了,互相的感觉好像也变了。塘沽一中报考中央美院的只有我一个,我没有同伴,也没人关心我,最多问我一句“准备得怎么样”,我说“还行”,仅此而已。我孤军奋战,然而今天来看,这段生活经历对我日后的帮助很大。一个孩子要想成长一定要离开家,一定要陷入“孤立”。

1961年6月以后对于我是一段十分焦灼的日子。绝大多数毕业生都参加了高考。我由于考美院没有参加一般大学本科的高考,可是如果考不上美院,我就要由所在学校——塘沽一中统一分配工作,工作地点是塘沽本地的工厂企业。因为当年我来塘沽上学住校是带着户口来的,从户口所在地的意义上,我已是塘沽人了。我不能迁回天津市区,因为市区没单位要我。我的未来是与考取美院挂在一起的,如果考上美院,我的户口就会迁到北京。但我对考上美院完全没有把握,因为美院考什么、标准是什么,我一无所知,也无处去问,我的美院梦跌入了陌生的现实里。

选编自人民文学出版社最新出版的《清流:五大道生活》,作者原标题为《塘沽短》