水面下那些肉眼看不见的微小生命,正在悄悄决定着整个地球的命运。

当我们谈论气候变化、水污染、生态危机时,很少有人意识到,真正的答案可能藏在显微镜下那些不到头发丝百分之一粗细的浮游生物身上。

浮游植物因巨大的"蓝碳"潜力,有助于国家实现"碳达峰"、"碳中和"目标,是碳计量的重要研究对象。

这些微小的生命制造了地球上约一半的氧气,它们的存在状态直接反映着水体的健康程度。但问题在于,长期以来科学界对这些微观生命的研究存在着一道看不见的裂痕。

一边是专注于"认人"的分类学家,他们通过显微镜和DNA技术给每个物种建档立卡;另一边是关注"看事"的生态学家,他们研究这些生物如何影响整个生态系统。

两个群体各忙各的,却很少坐下来好好聊聊。说白了,一个知道"谁在现场",另一个知道"现场发生了什么",但谁也说不清"谁做了什么"。

这种脱节在现实中造成了不少麻烦。2024年农业农村部和生态环境部联合发布的《中国渔业生态环境状况公报》显示,我国渔业生态环境状况总体保持稳定,近5年呈稳中向好趋势,但氮磷指标超标风险依然存在。

水质监测数据好看了,可水华问题为什么还时不时冒出来?关键就在于,我们知道水里营养盐超标了,却说不清到底是哪类藻在作怪,更不知道它们会不会产毒。

2007年太湖蓝藻事件给无锡200万人断了水,这事儿至今让人记忆犹新。当时水面上飘着绿油油的一层,臭气熏天,可最可怕的不是这些看得见的,而是水里那些看不见的毒素。

引发这场灾难的主犯就是铜绿微囊藻(Microcystis aeruginosa),这种蓝藻在全球范围内都是水华的"惯犯"。

但这里有个关键问题:同样叫铜绿微囊藻,有的品系会拼命产毒,有的却相对温和。如果监测时只是笼统地说"检测到铜绿微囊藻",而不能进一步区分产毒品系和非产毒品系,那我们对风险的判断就可能严重失误。

该预警的时候没预警,不该慌的时候却全城戒备,这都是因为物种鉴定不够精细。

更麻烦的是,不同藻类引发的水华表现形式差异巨大。球形蓝藻比如微囊藻,细胞内有气囊,能像气球一样浮到水面,远远就能看见绿色的"油漆"铺满水面。

这种水华视觉冲击力强,管理部门容易发现,能快速应对。

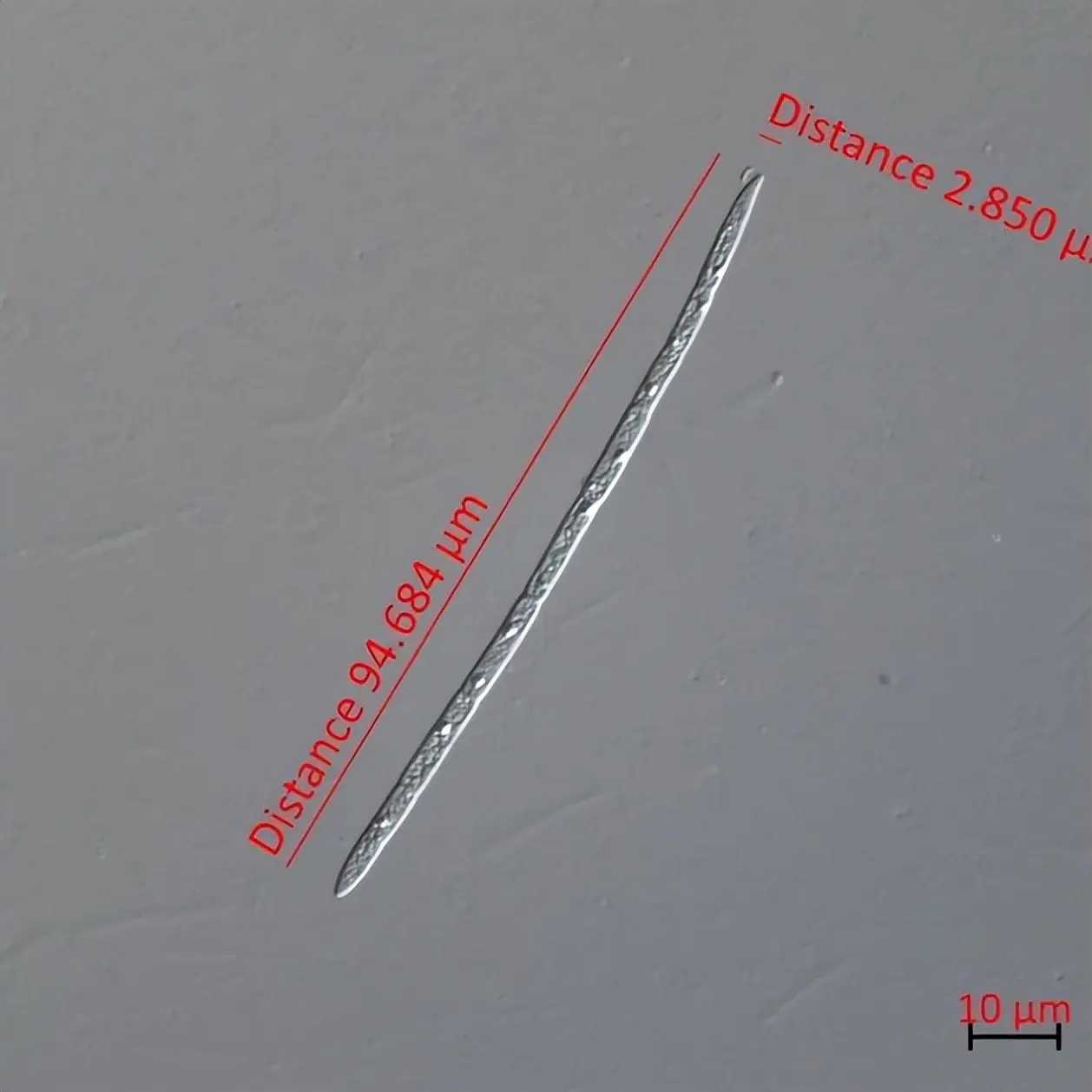

可丝状蓝藻就狡猾多了。它们的细胞呈圆柱形或椭圆形,连成短丝状,不爱扎堆浮在表面,而是分散在水体各个层次。

从岸边看水面风平浪静,以为没事,实际上水下可能已经藻类泛滥。等发现问题时往往为时已晚,这就是为什么有些水华事件会突然爆发,让人措手不及。

浮游植物种类繁多,主要包括硅藻、甲藻、蓝藻、金藻、绿藻和隐藻等,分类体系庞杂。在这复杂的家族里,尖头藻、假鱼腥藻和细鞘丝藻等丝状蓝藻长得极其相似,不借助分子技术根本分不清谁是谁,可它们产毒和产异味的能力却天差地别。

这就像三胞胎兄弟,外表一模一样,性格却完全不同,你得真正认识他们,才知道该防着谁。

说到尖头藻(Raphidiopsis),这个名字背后还有段小插曲。它原本叫拟柱孢藻(Cylindrospermopsis),连它产的毒素都叫拟柱孢藻毒素(CYN)。但后来科学家通过DNA分析发现,它跟真正的柱孢藻其实是远房亲戚,根本不应该挂着人家的姓。

按照命名优先原则,"尖头藻"这个老名字资格更老,所以拟柱孢藻就被改回了尖头藻。有意思的是,藻的名字改了,毒素的名字却没改,至今还叫拟柱孢藻毒素。

这个"张冠李戴"的例子,成了分类学家和生态学家之间的一个小笑话,也提醒着两边的人:得多交流,别各干各的。

分类学提供的不只是一份物种清单,更是一张带着功能注解的精密地图。

知道了水里有哪些藻,还得知道它们各自的"脾气",哪些喜欢高温,哪些耐污染,哪些会产毒,哪些对pH值敏感。这些信息交到生态学家手里,他们才能真正理解生态系统是怎么运转的。

2024年1月1日起正式实施的《水生态监测技术指南》首次明确了河流和湖库开展水生生物监测的空间范围和不同水体监测的代表性生物类群。

这套新标准的出台,标志着我国水生态监测正在从粗放走向精细,从单打独斗走向学科融合。

在实际应用中,这种融合带来了三个明显的改进:

首先是有害藻华的风险评估更精准了。以前靠遥感或传感器监测叶绿素浓度,浓度一高就拉警报,可这种方法只能告诉你"藻多了",说不清是什么藻。

现在加上显微镜观察和现场分子检测(如qPCR技术),能迅速锁定是哪类藻在爆发,甚至能检测产毒基因型。预警从"可能有问题"升级到"具体什么问题",应对措施也就更有针对性。

其次是水质评价体系更灵敏了。很多评价体系用硅藻比例作为指标,因为硅藻对营养盐敏感。但这还不够细。

分类学家能识别出对重金属、农药或pH值特别敏感的指示种,比如某些舟形藻(Navicula)对pH变化极其敏感,它们数量一下降,就说明水体酸碱度在改变。

把这些精细指标纳入评价体系,就能在水质大幅恶化前捕捉到预警信号。

第三是分子技术与传统方法互补了。高通量测序(HTS)能快速扫描出水里所有类群的相对丰度,像给群落拍了张全景照。

但它有两个硬伤:一是相对丰度不等于实际生物量,二是数据库里还有大量序列没注释,不知道对应哪个物种。

这时候显微镜计数就派上用场了,把镜下看到的主要物种跟测序数据一对应,既有了测序的广度,又有了形态学的准确性,两全其美。

这种融合趋势会越来越明显,随着气候变化加剧,水环境压力增大,我们面对的生态问题会更复杂,单一学科根本应付不了。

分类学家得走出实验室,参与实地监测;生态学家也得补补分类学的课,别再把形态相似的物种混为一谈。说到底,保护水生态不是某个学科的独角戏,而是需要各方协同的交响乐。

2024年黄河流域重点水域水生态监测布设了58个监测点位,对浮游植物及动物、叶绿素、大型水生植物等指标进行监测。

这种大范围、多指标的监测网络,正是学科融合的产物。未来,随着人工智能辅助识别技术的成熟,显微镜下的物种鉴定会更快更准;随着便携式分子检测设备的普及,现场就能完成基因分析。

到那时,分类学和生态学的界限会越来越模糊,它们会真正融为一体,共同守护我们赖以生存的水环境。