36岁的林先生(化名)看着造瘘口排出的、几乎未经消化的食物,顿感茫然无助,腹部的胀痛和日渐消瘦的身体让他备受煎熬。胃癌术后、腹膜转移、肠梗阻、造瘘、营养状况极差……重重打击下,一次特殊的“生命接力”——肠道菌群移植(FMT),为他打开了希望之门。

绝境中的新尝试:多学科联手,精准“播种”微生态

一年半前,林先生被确诊为胃印戒细胞癌,从根治性全胃切除术,到后续的放化疗、免疫治疗,他始终顽强应对。然而半年前,肠梗阻的出现再次拉响健康警报——手术探查发现了腹膜转移。虽及时做了回肠造瘘和腹腔灌注治疗,但严重的腹痛腹胀、无法进食,以及肛门不断流出脓液和粘液,让他日渐消瘦、生活质量严重下降,体重跌至仅45公斤。

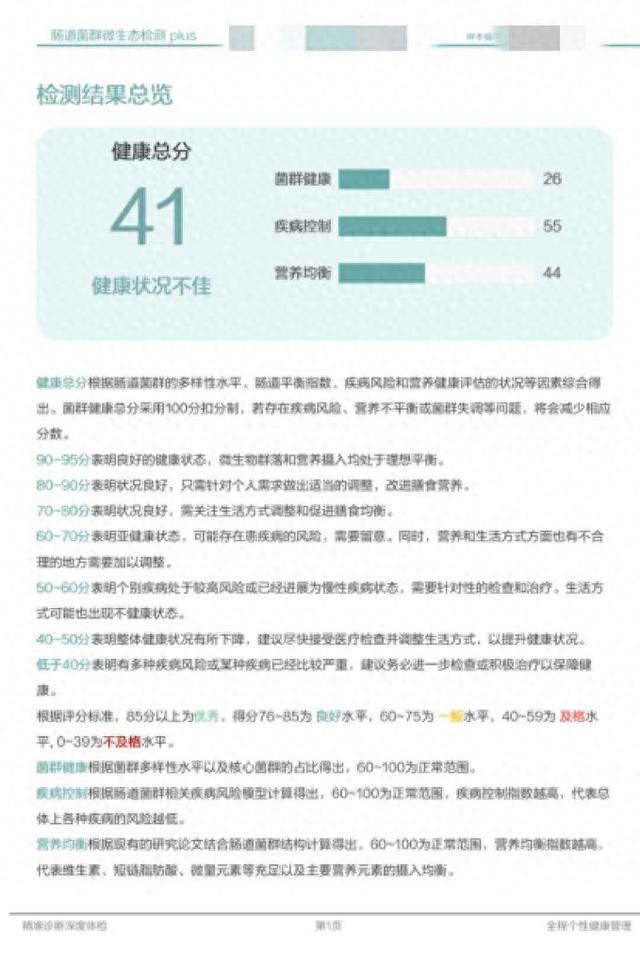

在朋友的推荐下,林先生来到山东省立第三医院(山东省消化病医院)肠道微生态诊疗中心寻求诊治。入院时,林先生状态堪忧:严重营养不良、中度贫血、低蛋白血症、腹水明显。肠镜显示直肠和结肠肝曲存在狭窄,黏膜广泛充血水肿、糜烂渗血,结合病史,放射性直肠炎和废用性结肠炎的诊断明确。更关键的是,肠道菌群检测亮起红灯——健康评分仅26分,菌群严重失衡,有益菌大幅减少,有害菌占据上风。这直接导致了他极差的消化吸收功能和持续的炎症状态。

面对复杂棘手的病情,肠道微生态诊疗中心主任刘娓娓迅速联合肿瘤科、微创介入科、临床营养科展开多学科会诊。随即,专家团队制定了周密的治疗方案:肠内联合静脉营养支持快速改善营养状况,适时放腹水缓解腹胀;同时,将治疗焦点对准失衡的肠道微生态——实施肠道菌群移植。

治疗过程并非一帆风顺。首次经造瘘口置管至升结肠近段输入100ml菌液,患者耐受不佳,菌液仅半小时便经肛门排出。团队果断调整策略,将移植量减半至每日50ml。令人欣慰的是,小剂量持续移植效果显现:菌液在肠道内保留时间逐渐延长至3小时。随着治疗的推进,变化悄然发生——林先生的腹痛明显缓解,消化功能开始改善,造瘘口排出的内容物日渐成形,肛门口恼人的脓液和粘液消失了,整个人的精神状态也焕然一新。

肠道微生态的修复,如同为林先生疲惫不堪的“内环境”注入了新活力。其整体状况的显著改善,为后续抗肿瘤治疗创造了宝贵的机会窗口。疗程结束后,经肿瘤科评估,林先生顺利接受了进一步的腹腔肿瘤灌注治疗,为控制肿瘤进展争取了更多可能。

肠道菌群:肿瘤治疗中不可忽视的“盟友”

林先生的案例,生动印证了肠道菌群在肿瘤综合治疗中的重要价值。作为人体最复杂的生态系统之一,肠道微生物深度参与免疫调节、代谢平衡等关键生理过程。越来越多的研究揭示了它在肿瘤治疗各个环节的关键作用:

增强抗肿瘤疗效:研究发现,肠道菌群的多样性与平衡状态,直接影响癌症患者对化疗及免疫检查点抑制剂的反应。特定有益菌如长双歧杆菌、拟杆菌属等,能有效促进抗肿瘤的效应T细胞扩增与活化。FMT联合放化疗、免疫治疗,已被证实能提升肿瘤治疗应答率,甚至有助于逆转部分患者的免疫治疗耐药。

减轻治疗相关副作用:肠道菌群与放化疗、免疫治疗带来的不良反应密切相关,如放射性肠炎、化疗相关性腹泻、免疫性肠炎。特定菌群具有减轻这些治疗毒性的潜力,FMT正是治疗这些棘手并发症的有效手段之一。

促进术后康复:研究发现,肠道菌群对术后吻合口愈合、胃肠功能恢复及肝脏再生有着积极影响。FMT联合手术,对促进患者术后康复、预防吻合口瘘等并发症具有积极意义。

林先生的经历,是肠道微生态诊疗理念在复杂肿瘤病例中成功应用的一个缩影。它提示我们,关注并重建肠道菌群平衡,正成为提升肿瘤患者生存质量、优化整体疗效不可或缺的一环。

(通讯员 曹坤)

【来源:大众网】