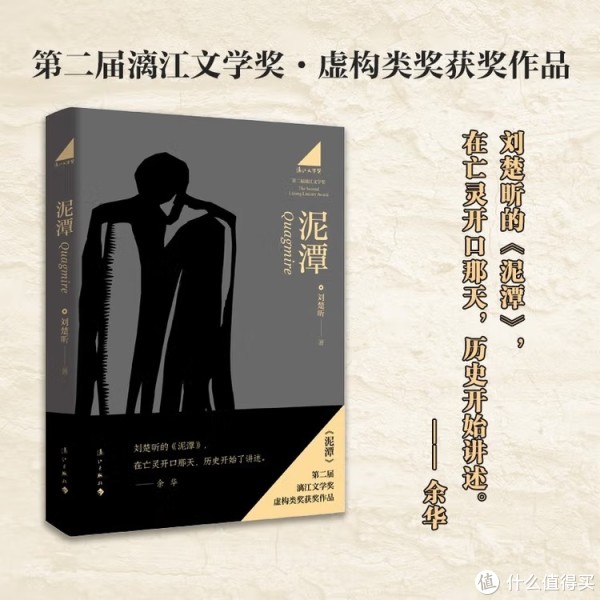

《泥潭》:一部在历史泥泞中探寻人性幽光的勇气之作

书籍介绍:历史洪流中的个体叙事

刘楚昕的《泥潭》以辛亥革命武昌起义为背景,却未陷入宏大叙事的窠臼。小说通过没落旗人恒丰、革命党人关仲卿、神父马修德三重视角,以亡灵絮语、现实主义笔触与日记回忆交织的叙事结构,勾勒出清末民初社会剧变下小人物的生存图景。13万字的终稿从50万字原稿中淬炼而出,历时13年打磨,其创作历程本身便如书名般充满挣扎——作者刘楚昕坦言,写作过程中常感“深陷泥潭,越是用力,陷得越深”。

这部作品的意义不仅在于历史框架的搭建,更在于对个体命运的深切凝视。恒丰从贵族军官到亡灵的堕落轨迹,关仲卿在革命理想与现实困境间的撕裂,马修德作为观察者的哲学反思,共同构成一幅被时代泥潭裹挟的众生相。小说通过“戏中戏”的复调结构(嵌套未完成的同名作)、意识流手法与多重视角切换,将历史真实与人性虚幻熔铸一炉,被评论界称为“完成度极高的新派稗官野史”。

阅读收获:现代主义技巧与人性解剖的双重盛宴

1. 叙事结构的实验性突破

小说采用三段式非线性叙事:恒丰的亡灵独白充满超现实主义色彩,关仲卿的革命历程以现实主义笔法刻画心理挣扎,马修德的日记则通过回忆填补叙事空白。这种拼图式结构要求读者主动拼凑碎片,却也因此强化了历史的混沌感与个体的迷失感。例如,恒丰章节中“现实与梦境重叠,超我与亡灵交汇”的描写,将家族悲剧升华为对存在困境的哲学叩问。

2. 语言的美学与哲学张力

刘楚昕的语言兼具诗意与思辨。一方面,他以“铁轨有节律地震动着”“月光照进车厢,过道里睡满了人”等画面构建出梦游般的虚幻感;另一方面,通过人物对话渗透哲学思辨,如关仲卿在革命受挫后的沉思:“良知与正直,仍会指引我走出黑夜中的泥潭。”这种语言风格被评论者称为“带着话剧腔的文学洁癖”——全篇无一句粗话,词汇丰富而句式轻盈,甚至以方框替代脏字以维护文本纯粹性。

3. 历史隐喻的当代性

小说表面写清末民初的乱世,实则映射改革开放后一代人的精神困境。恒丰“只想永远安息”的倦怠,关仲卿“陷入困境与沉思”的迷茫,无不与当代人在转折期中的失落、疲惫形成跨时空共鸣。作者通过亡灵之口发出的喟叹:“也许生死就是一场大梦”,更是将历史循环与个体存在焦虑融为一体。

对自身的启示:在创作与人生的泥潭中寻找出路

1. 写作的韧性:从“47次退稿”到“爬出黄油的老鼠”

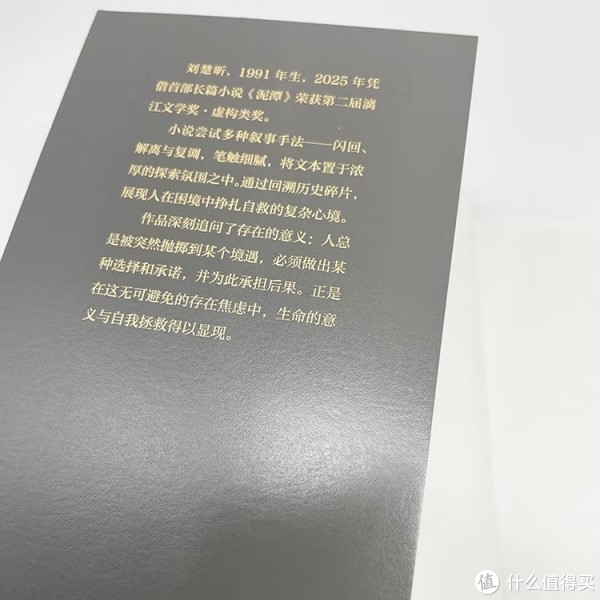

刘楚昕的创作历程堪称一部现实版的《泥潭》。他自述从13岁立志写作,历经20年退稿47次,甚至在女友病逝前“希望你在痛苦中写出一部伟大的作品”的鼓励下,仍坚持打磨《泥潭》。这种“像老鼠蹬腿搅拌奶油”般的坚持,揭示了创作本质:真正的作品从不是灵感的馈赠,而是“将50万字删减至13万字”的自我否定与重构。

2. 人生的突围:承认泥潭,而非逃避

书名“泥潭”的三重内涵(致敬《死水微澜》、隐喻时代挣扎、折射创作困境)恰是作者对生命状态的坦诚。刘楚昕在新书分享会上直言:“我想做一个爬出黄油的老鼠。”这种自嘲背后,是对“德不配位”焦虑的超越——当流量汹涌而至时,他选择用“请读者吃饭”的幽默化解压力,将关注度转化为对文学初心的坚守。

3. 哲学的救赎:在存在困境中寻找支点

作为武汉大学哲学博士,刘楚昕将哲学视为“写作的味精”。小说中,马修德神父对战争与个体困局的观察,关仲卿在理想破灭后的良知坚守,均透露出存在主义色彩。作者推荐的《存在主义心理治疗》或许揭示了其创作内核:当个体被历史、命运或自我设限的泥潭困住时,唯有通过行动(如写作、革命、自省)构建意义,方能避免陷入“虚无主义的泥潭”。

结语:泥潭之上,自有星光

《泥潭》或许并非完美之作——结构失衡、语言质感不统一、金句突兀等问题确如评论所言,是作者“写出代表作前的技艺试炼”。但正是这种不完美,使其成为一部充满生命力的勇气之作。它让我们看到:历史从未远离,个体始终在泥潭中挣扎;而文学的意义,恰在于将这种挣扎转化为照亮他人的光。

当刘楚昕在签售会上说“每次签名都非常焦虑”时,他或许已意识到:真正的泥潭不在书中,而在每个创作者必须面对的自我怀疑与突破的永恒命题中。而《泥潭》的价值,正在于它诚实地记录了这一过程——既是一部历史小说,也是一部关于如何“爬出泥潭”的元作品。