人民网“行进中国”天津调研采访团

8月初,一艘20000立方米的中型液化石油气船缓缓驶入烟台港码头。而不久前,这艘远洋巨轮还在北太平洋与台风“罗莎”惊险周旋。

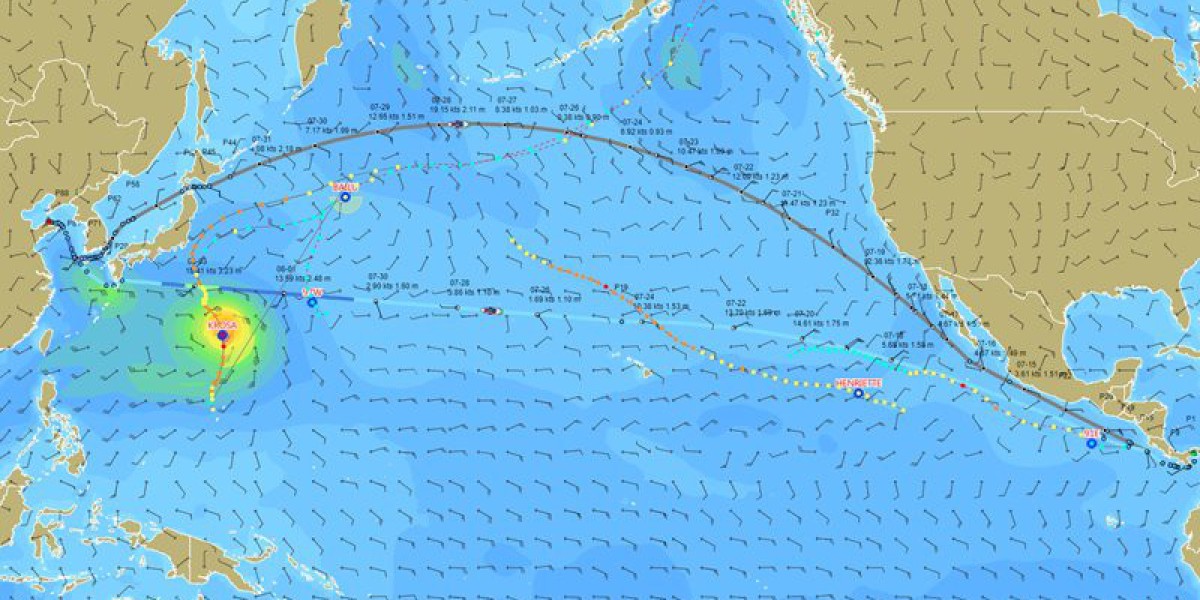

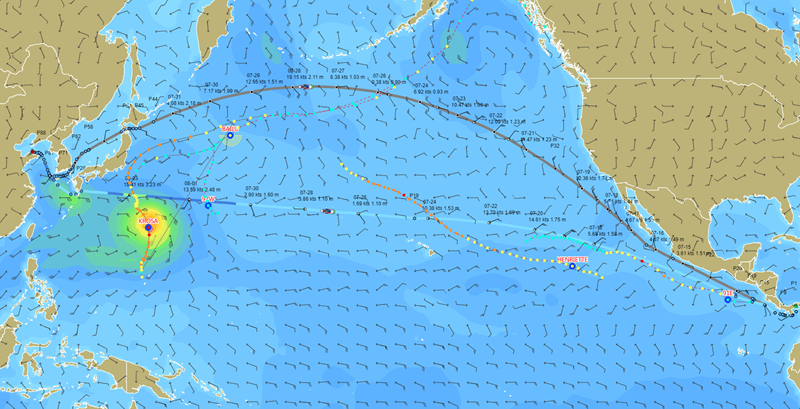

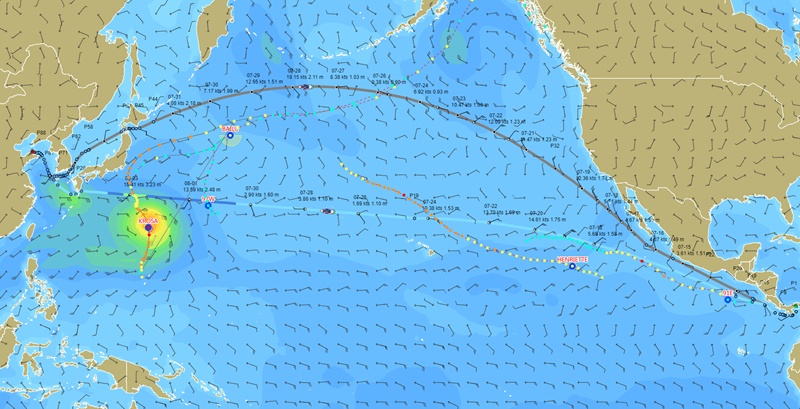

彼时,距离地球535公里的太空轨道上,“云遥气象星座”的46颗商业气象卫星,正以每秒约8公里、95分钟绕地球一周的速度,对全球进行“扫描”,为远洋船舶提供避开风暴的“生命线”。

“最新预报显示,前方台风路径变化,有多个低压气旋生成,预计会对原有意向中纬度航线造成较大影响,建议航线调整为高纬度阿留申南西行。”

云遥宇航提供的轮船周边及航线上的气象、风浪、洋流数据信息。云遥宇航供图

窗外波涛汹涌,一封来自天津云遥宇航科技有限公司(以下简称“云遥宇航”)的气象导航邮件,给船长吃了颗“定心丸”,他第一时间调整航向,安全避开了正在形成的热带风暴。

最终,这艘远洋巨轮提前45小时抵港,航程节省约460海里,节省燃油44mt(公吨)。

这一切的背后,是“云遥气象星座”的精准探测。

6年前,还在天津大学攻读博士学位的李峰辉走上了创业之路。

怀揣打造气象界“北斗导航系统”的梦想,李峰辉创办云遥宇航,通过建设低轨空间气象卫星星座——“云遥气象星座”,打造集全球空间气象数据“生产+服务”于一体的综合应用平台,成为我国第一家,也是目前唯一一家商业气象卫星全链条服务商。

“在创业初期,我们做了大量调研,发现中国航运企业使用的全球气象海洋预报产品有80%以上使用国外公司提供的数据。在这种情况下,中国远洋船舶购买国外公司的气象导航服务,不仅要支付高昂的服务费,还得把船舶技术资料、载货信息、位置信息随时报告给对方。”针对这一问题,李峰辉坦言,“这不仅暴露商业机密,也对国家安全构成潜在威胁。”

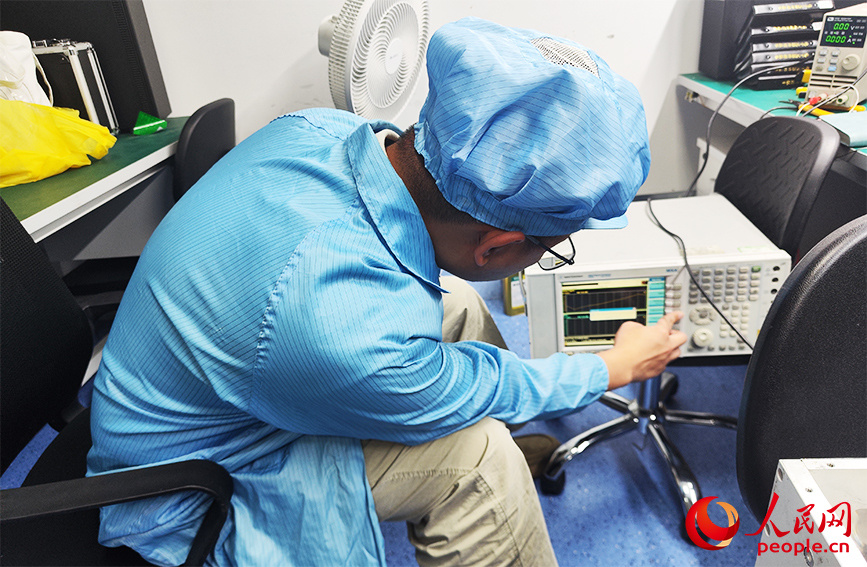

为尽快实现气象数据国产化,李峰辉带领团队攻克星载GNSS掩星探测等关键技术,打破国外技术垄断,将单星成本从亿元级压缩至百万元级,实现了国产气象卫星批量化生产。

工作人员正在测试天气雷达射频模块的噪音系数。人民网 郭维瑾摄

“我们自主研发的双极化GNSS-R海洋探测载荷,比传统的单极化探测,精度更高。”说话间,李峰辉背后的大屏幕上,卫星轨迹交织成网,数据如瀑布般倾泻,“这些数据包含海面高度、浪高、海冰厚度、海洋风场等信息。基于此,我们推出全球远洋船舶气象导航服务,能够为客户提供精确到小时级的天气预报和精细化海上气象导航服务。”

该服务上线1年来,能够根据客户需求,及时为对方推送最新的气象海洋预报,帮船长预测哪条航线更安全可靠,哪里海况更好、更省油,已服务超过500航次。

云遥宇航企业展厅内滚动着的卫星数据。人民网 郭维瑾摄

6年来,从入驻天津港保税区时的初创团队,到国家级专精特新“小巨人”企业,云遥宇航在天津拔节生长,也将未来星图织入渤海潮声,赋能蓝色津门。

“天津有非常好的航天基因和应用场景优势。在这里,有中国航天科工集团三院8357所、8358所,有中电18所。我们的卫星有50%以上的部组件产自天津。”李峰辉介绍,目前,企业已与天津市气象局达成合作,为天津港提供实时的海风、海浪数据,及海上风电项目选址建议。

“下一步,我们打算专门针对天津做12颗大卫星,这些卫星上面将附有红外、微波、多光谱、高光谱等多种探测仪器,能够为天津的气象、环保、应急、水利等多个领域,提供更加精准的数据源。”李峰辉转身望向窗外的蓝天,浩瀚宇宙,云遥的征途才刚刚开始。(潘旭海、郭维瑾)