一颗重达1360公斤的卫星从天上掉下来,烧成灰烬,这场面听起来是不是有点像科幻电影?7月28日,欧洲的“风神”卫星完成了它的使命,在南极洲上空一头扎进地球大气层,化成了一团火球,最后只剩一点残骸掉进大海里。这件事不仅让人觉得震撼,还让人好奇:为什么卫星从太空回来会烧得这么厉害,发射的时候却没事?

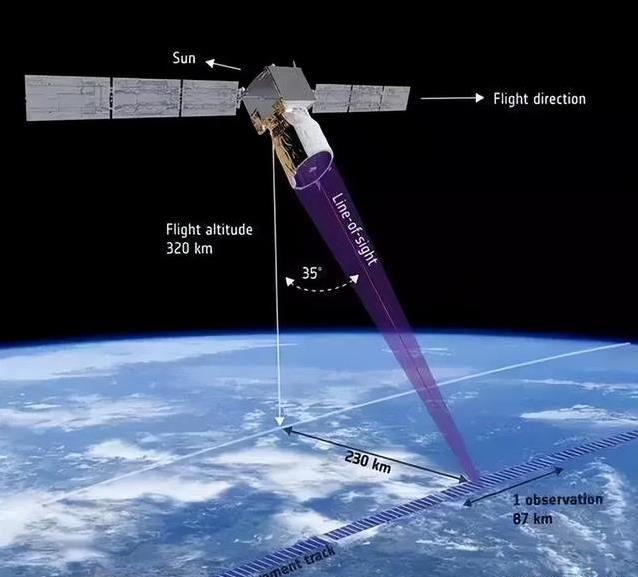

这颗“风神”卫星可不是个普通家伙。它2018年8月22日从法属圭亚那的库鲁航天中心发射,任务是观测地球上的风。地球上很多地方,比如偏远的山区、海洋,根本没有气象站,风速、风向的数据特别难收集。而“风神”就能从320公里高的太空轨道,测出地面30公里范围内的风况,帮科学家更精准地预测天气,甚至了解气候变化的趋势。

“风神”身上装了高科技装备:一部多普勒测风激光雷达、一个超灵敏的接收器,还有一个大号望远镜。激光雷达每秒能发射50次光束,射到大气层里,水分子、气体、尘埃会把光反射回来,接收器再把这些信号收好。通过计算光束往返的时间差,科学家就能算出风速、风向和移动距离。这些数据对天气预报和气候研究,简直就是“及时雨”。

这颗卫星的诞生可不容易。欧洲航天局1999年就立项,2003年开始研究,本来计划2007年发射,结果核心的激光雷达系统老出问题,拖了整整16年,耗资5.5亿美元,才在2018年送上天。原计划它在太空工作3年,没想到干了4.5年,超额完成任务,算是个“加班狂人”。

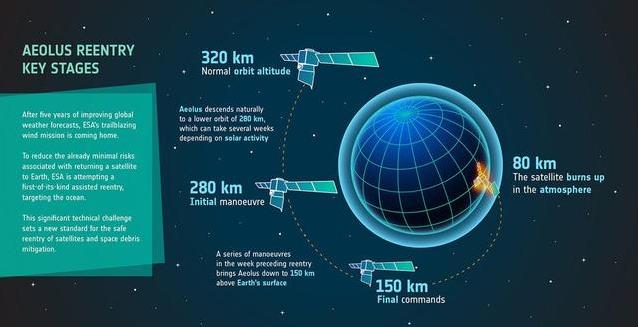

任务完成后,“风神”没被留在太空当“太空垃圾”。留在太空的卫星如果失控,可能撞到别的航天器,造成麻烦。所以,欧洲航天局决定让它“回家”,但不是轻轻落地,而是让它在大气层里烧掉,尽量不留痕迹。卫星上还有一点燃料,这些燃料被用来调整轨道,慢慢降低高度,最终让它受控坠落。

7月24日,“风神”开始减速,两次刹车让它的轨道从320公里降到250公里。7月27日又减了一次速,7月28日最后一次刹车后,它一头冲进南极洲上空的大气层,烧成了灰。整个过程像一场精心策划的“告别演出”,大部分零件都烧没了,只有少量残骸掉进大海,安全又环保。

说到这儿,你可能好奇:为什么卫星回来会烧得这么厉害,发射时却没事?其实,答案藏在速度和大气里。地球有厚厚的大气层,空气阻力很强。卫星在太空飞的时候,速度快得吓人,差不多每秒7.9公里,相当于第一宇宙速度。如果是从月球回来的飞船,速度还能到每秒11公里。这么快的速度撞进大气层,就像一辆高速行驶的车突然撞到墙上,空气被压缩,温度瞬间飙到上千度,卫星表面就像被扔进火炉,烧得一干二净。

那为什么发射时不烧?因为发射时速度是慢慢加上去的。火箭刚起飞时,速度很慢,空气阻力虽然有,但产生的热量远不到燃烧的程度。等速度起来,已经飞到大气稀薄的高空,热量就更不容易积累。所以,发射时卫星和飞船都能“平安无事”。

“风神”这颗卫星虽然烧没了,但它的贡献可不小。全球气象预报因为它变得更准,偏远地区的数据空白也被填补。欧洲航天局这次操作,不仅展示了高科技,还体现了对太空环境负责的态度。毕竟,谁也不想让太空变成“垃圾场”,对吧?

这件事让人忍不住想:科技发展这么快,卫星能测风、预测天气,未来还能干啥?更重要的是,人类怎么在探索宇宙的同时,保护好我们的地球和太空?“风神”的故事结束了,但这些问题还值得大家聊聊。你觉得,未来的卫星还能带来啥惊喜?