人民文学版《大卫·科波菲尔》:在经典译介中触摸成长史诗

在世界文学的星空中,狄更斯的《大卫·科波菲尔》是一颗兼具温度与深度的恒星——它以半自传的私语书写成长阵痛,又以社会全景的笔触解剖时代病灶。人民文学出版社推出的 “语文阅读推荐丛书·经典名著口碑版本”《大卫·科波菲尔》,则像一台精密的棱镜,将这部巨著的文学光芒折射得更为清晰、动人。

一、权威译介:在忠实与灵动间寻得平衡

1. 译者的功力:庄绎传的“狄更斯式翻译”

庄绎传先生的译文,是这部名著在中国落地生根的关键。他深谙狄更斯的叙事精髓:既保留原著 “幽默与悲悯交织” 的语言质地(如大卫童年视角下的荒诞场景,在译文中仍带着孩童的天真与成人的反讽),又以流畅的中文句式适配现代阅读节奏。比如大卫初入社会的窘迫、对朵拉的青涩爱慕,译文既忠实于英文原著的细腻,又融入汉语的韵律感,让19世纪的伦敦烟火,自然流淌在字里行间。

2. 出版社的底色:人民文学的经典基因

人民文学出版社对经典的编辑标准,是版本权威的另一重保障。从 文本校勘(比对多个英文版本,修正讹误)到 注释体系(对英国社会风俗、历史背景的轻量注解,既不打断阅读节奏,又补足文化认知),都体现出“为读者还原最本真狄更斯”的初心。这份专业,让这本书不仅是“读物”,更是可信赖的 文学研究入口。

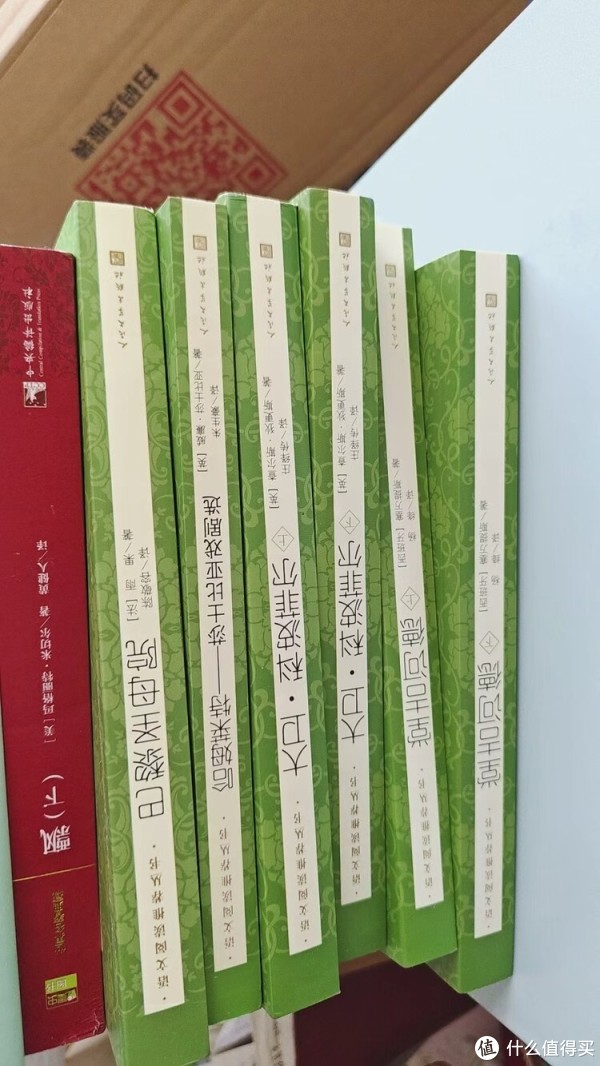

二、装帧与阅读:在视觉与触感中沉浸文本

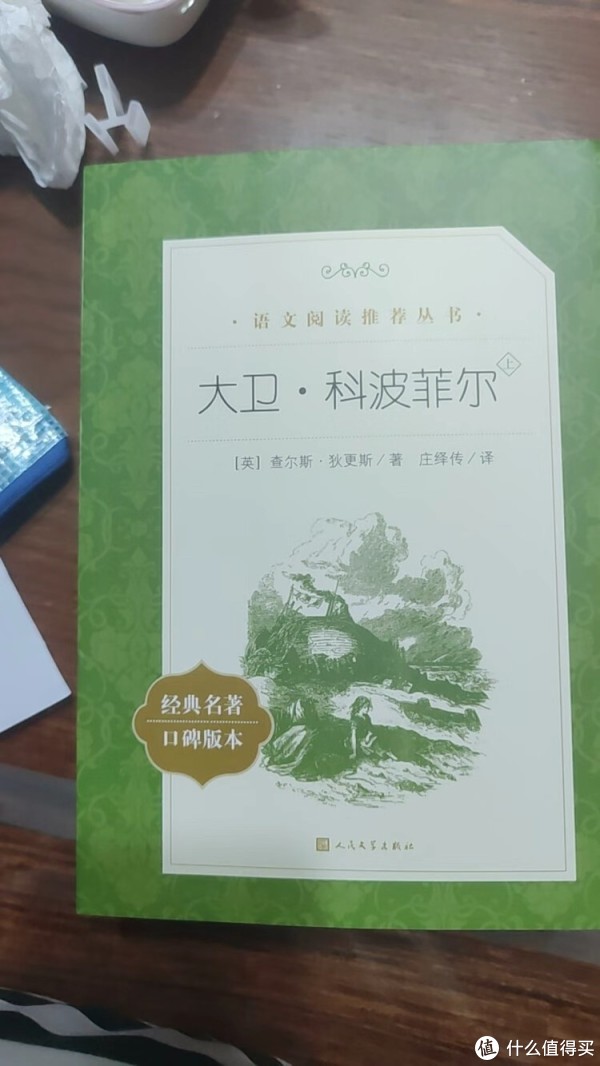

1. 封面:复古与现代的对话

绿色封面以暗纹勾勒典雅气质,“经典名著 口碑版本”的烫金标识,既是品质背书,也暗藏设计巧思——与内页的舒朗排版形成视觉呼应。封面中央的复古插图(如大卫童年生活场景),提前将读者引入狄更斯的叙事世界,让“翻开书”的动作,成为一场 文学仪式。

2. 内页:为阅读量身定制的细节

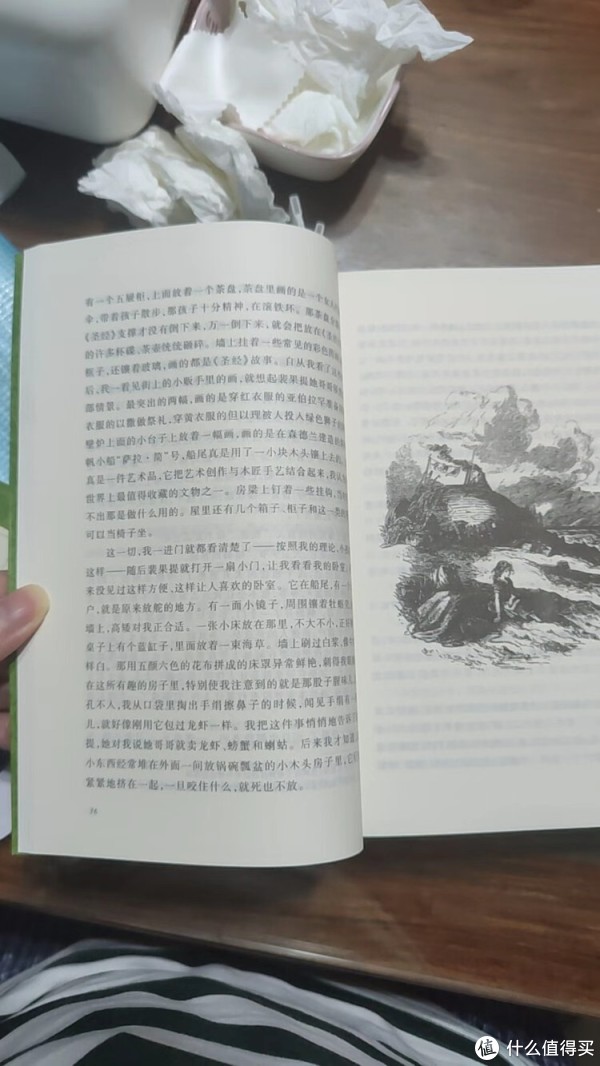

翻开书页,字号、行间距、插图 共同构建出“舒适阅读场”:

- 字号适中,既避免小字号的视觉疲劳,又通过“留白”保留思考空间;

- 黑白插图(如内页的场景画)精准呼应情节(如大卫寄居的破旧居所、佩葛蒂家的海边小屋),让文字叙事与视觉符号形成互文;

- 章节标题的排版(如“第十章 我遭冷落,又有了安排”)清晰明了,帮助读者梳理叙事脉络,尤其适合学生群体梳理故事线、做阅读笔记。

三、文本价值:从成长史诗到社会寓言

《大卫·科波菲尔》的核心魅力,在于 “个人成长”与“时代镜像”的双重书写:

- 成长维度:大卫从孤苦孩童到独立作家的蜕变,是一场关于“自我救赎”的修行。他在苦难中学会坚韧(童工经历),在背叛中懂得辨明善恶(斯蒂福思的虚伪),在爱情中理解包容(与艾妮斯的情感进阶)。这些成长命题,在庄绎传的译笔下,褪去时代隔膜,成为跨越百年的共鸣——每个读者都能在大卫的挣扎中,照见自己的成长阵痛。

- 社会维度:狄更斯以大卫的眼睛,剖开维多利亚时代的社会疮疤:童工制度的残酷、资本对人性的异化、阶层固化的桎梏……译文并未刻意强化“批判”的锐度,而是通过 细节的如实呈现(如摩德斯通姐弟的冷漠、米考伯先生的债务循环),让读者自主感知时代的荒诞与悲凉。这种“藏锋”的叙事,恰是经典的力量——它不灌输观点,却让思考自然生长。

四、丛书体系:搭建经典阅读的坐标系

图中可见,《大卫·科波菲尔》并非孤本,而是 “语文阅读推荐丛书” 的一环。这套丛书涵盖《堂吉诃德》《哈姆莱特》《巴黎圣母院》等巨著,形成 “跨时代、跨地域”的经典矩阵:

- 统一的装帧设计,让书架成为“文学宇宙”的陈列馆,激发读者的收藏欲与阅读连贯性;

- 一致的编辑标准(权威译本+轻量注释),为学生群体提供 “体系化经典阅读” 的可能——从西方文学的源头(莎士比亚)到文艺复兴(塞万提斯),再到现实主义高峰(狄更斯),读者能在丛书中梳理文学脉络,构建知识图谱。

人民文学版《大卫·科波菲尔》的价值,远超“一本书”的范畴:它是 翻译家、出版人、设计师共同献给读者的文学礼物。对于学生,它是语文学习的“权威辅助”(适配教学需求,注释精准);对于经典爱好者,它是“可反复咀嚼”的文学标本(译文精准,装帧耐读);对于收藏者,它是“经典丛书”的拼图碎片(与其他名著共同构建阅读体系)。

当手指抚过绿色封面的暗纹,当目光扫过内页舒朗的文字,狄更斯笔下的伦敦街巷、大卫的成长轨迹,便不再是遥远的故事——它们化作可触摸的文学温度,在阅读的每一刻,提醒我们:经典的力量,在于永远照见人性的真实,永远陪伴生命的成长。