去扫墓时,你有没有认真看过墓碑上的字?

很多碑文上都会写着“故、显、先、考、妣”这几个字,看起来挺正式,却让人一头雾水:到底什么意思?为啥几乎每块墓碑都这么写?

其实,这里面的讲究可不小,每个字都有特定的身份和顺序,背后还藏着古人对生死、亲情和礼法的理解。

别看只是几个字,却能看出一个家族的规矩和文化底蕴。那这几个字到底各代表什么?又有什么不能乱写的讲究呢?

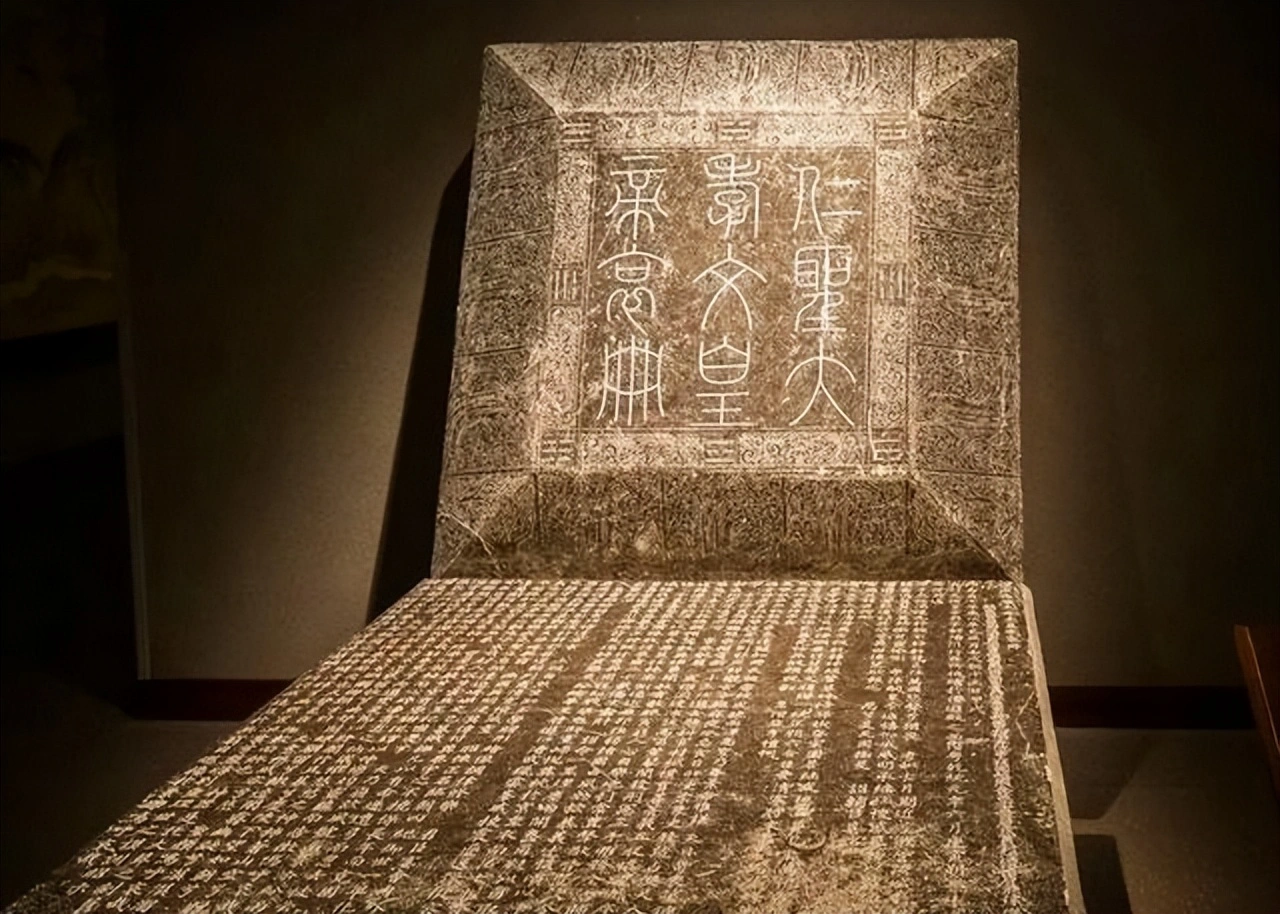

墓碑文化的演变

中国的墓葬文化源远流长,但你可能想不到,最早的墓根本没有碑。

上古时代,人们去世了就直接埋在地里,地表没有任何标记。

那时候根本不流行立碑,墓地就像一片平地,除非你记性特别好,否则过个几年就完全找不到人埋在哪儿了。这样的埋葬方式一直持续到了春秋战国年间。

真正的转折来自于春秋战国时期。那时候社会分化越来越明显,贵族阶层开始讲究排场。

他们不满足于让先人就这么静悄悄地躺在地下,想要立一块石头来标记自己家族的地位。

最初,这些石头的作用其实很实用,就是为了固定棺木,防止棺材乱挪位置。

不过慢慢地,人们发现这块石头除了实用,还能表达身份,于是大家开始在石头上刻字,用来记录死者的名字和身份。

到了汉代,墓碑制度真正成熟。这个时期,"故""考""妣"这些用语逐渐成为了标准配置,几乎每块墓碑上都能看到这样的词儿。

汉代的人们已经形成了共识,用这些特定的字来指代不同身份的逝者,就像现代人填表格一样,有了统一的规范。

这段时期的墓碑大多数还埋在地下,需要向下挖掘才能看到,不像现在这样竖立在坟前。

南北朝到隋唐这段时间,墓碑慢慢出现。到了隋唐时期,墓碑开始常规地竖立在坟前,让人们不用费力挖掘就能看到。

这种做法一直沿用至今,成了我们现在看到的样子。

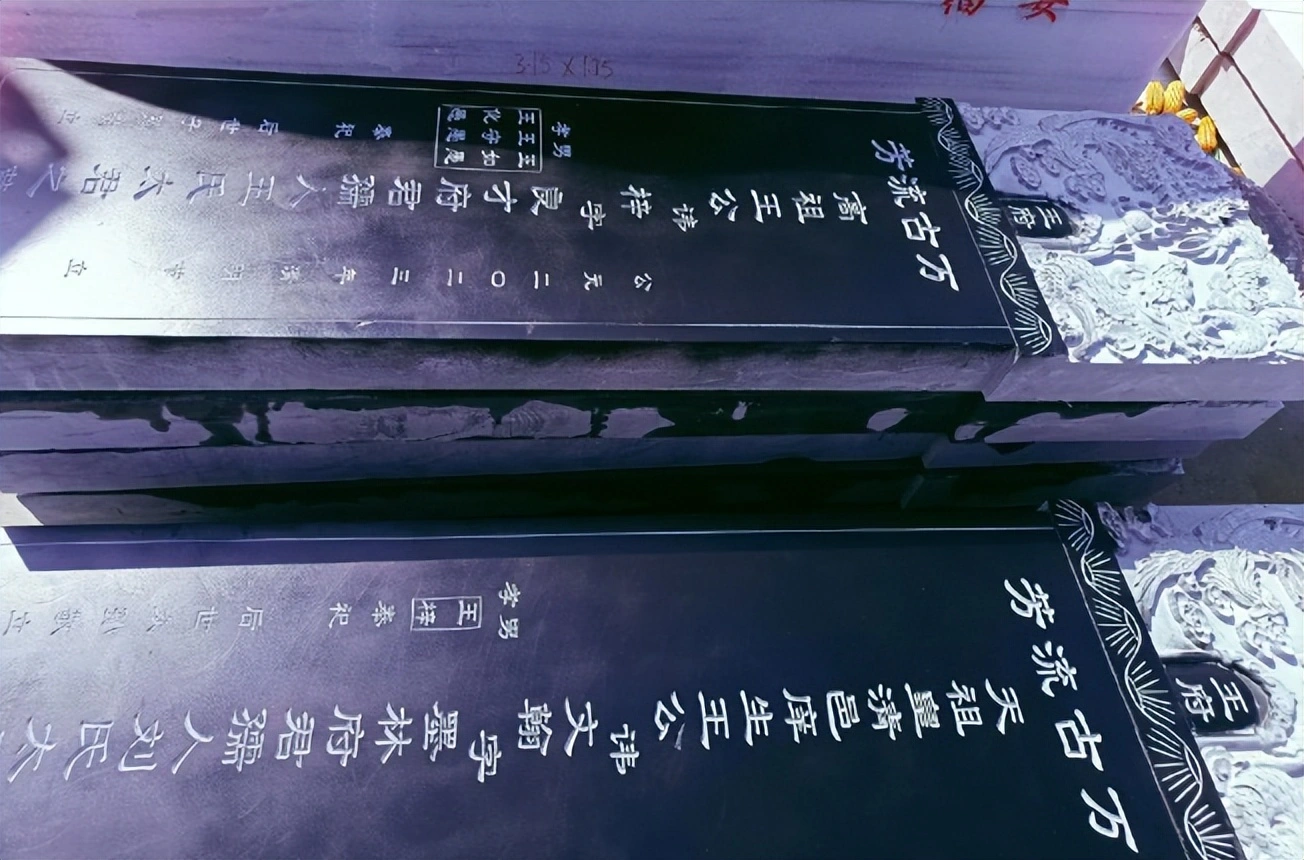

到了晚清民国时期,西方文化大量涌入,对中国传统的墓葬文化产生了冲击。

那时候开始有人倡导简化墓志铭,一些受过西方教育的人家开始采用更简洁的风格。

当代社会中,城市里的公墓为了整齐划一,逐渐要求墓碑的字数精简,而农村地区则还是保留着传统的做法,墓碑上依旧写满了繁复的用语和祭文。

"故":最普遍的敬语

如果要在这五个字中选一个最常见、最通用的,那必然是"故"字。

你几乎能在任何一块墓碑上看到它。"故"这个字最基础的含义就是去世、已经过世。

无论这个人生前是皇帝还是平民,是男是女,只要人去世了,就都能用"故"来指代。

这个字之所以这么常见,正是因为它的包容性。

不管你身份多高多低,不管你有没有子女,有没有成就,一旦人不在了,都可以称为"故某某"。

这种平等性体现了中国传统文化中的一种智慧:在生死面前,所有人都是平等的。每个逝去的人都值得被尊重和记忆,不论其生前的贫富贵贱。

"故"字的使用范围之广,使得它成为了墓碑刻写的基础。

几乎所有的墓碑都会用到这个字,它就像一个通用的标签,告诉来者这块石头下面躺的是一个已经过世的人。

有意思的是,这个字虽然普遍,但它从不显得廉价或轻浮。在中国人的观念里,"故"字代表的是对生命的尊重,是对时间流逝的承认。

"显"字的分量

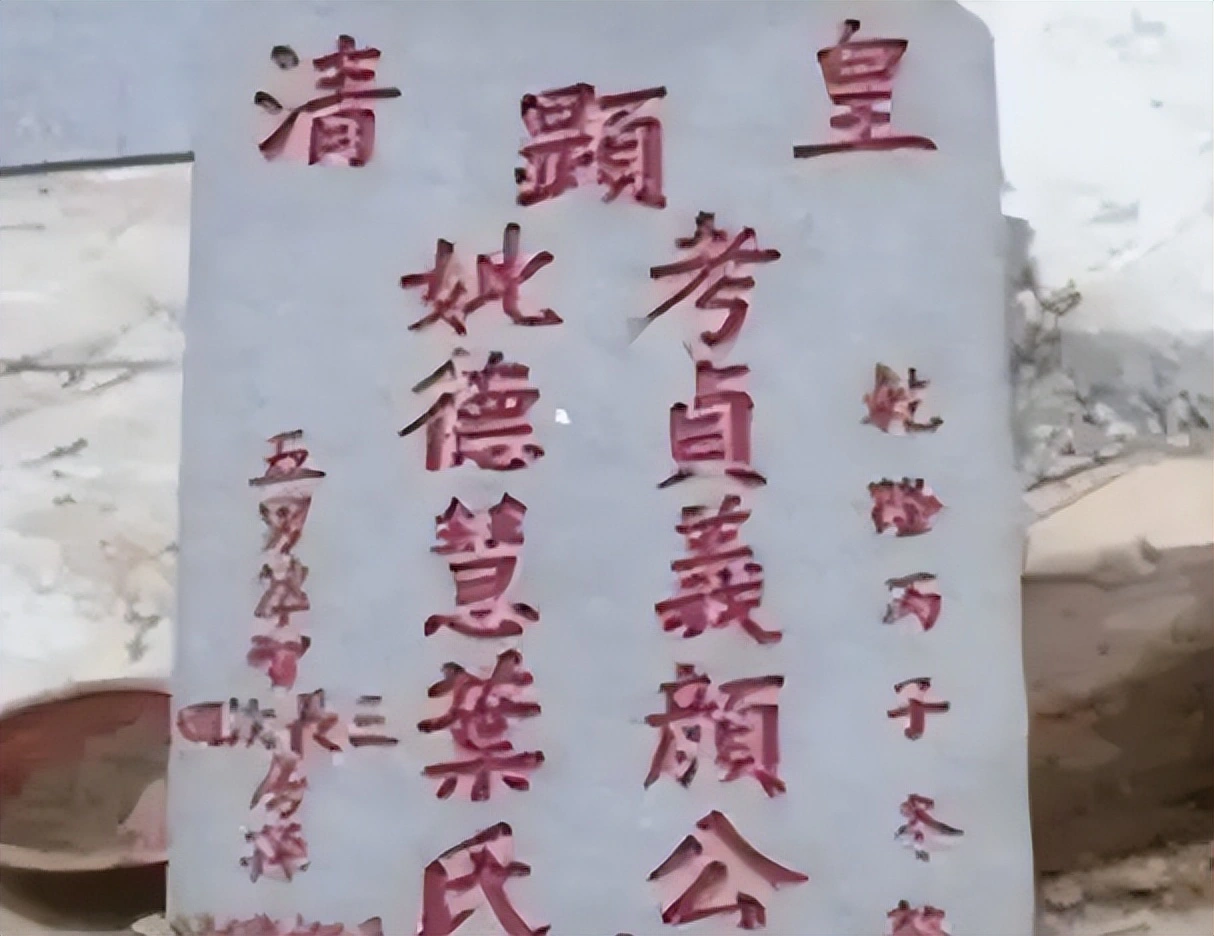

说起"显"字,就有讲究了。这个字代表着显赫、尊贵的意思,用在墓碑上通常是一种荣誉的标记。但这个字不像"故"字那么随便,它的使用条件比较严格。

要在墓碑上刻"显"字,一般需要满足特定的条件。

通常来说,只有当逝者的配偶已经去世,且自己的子女已经成年并且有了后代的情况下,才比较合适使用"显"字。

这背后的逻辑其实很有意思:如果你的人生已经完整了,上有双亲的记忆,下有儿孙的传承,那你这一生就是完满的、显赫的。

在这种情况下,用"显"字来修饰,就显得特别恰当。

"显"字体现的是一种人生圆满的评价。它不仅仅是一个字,更像是后人对先人一生的总结和肯定。

一个人如果能被冠以"显"字,说明他的人生被认可,他的血脉得以延续,他在家族中的地位是确实存在的。

这种认可方式虽然听起来有点物质,但在传统社会里,能够看到自己的子孙成人立业,本身就是最大的成就。

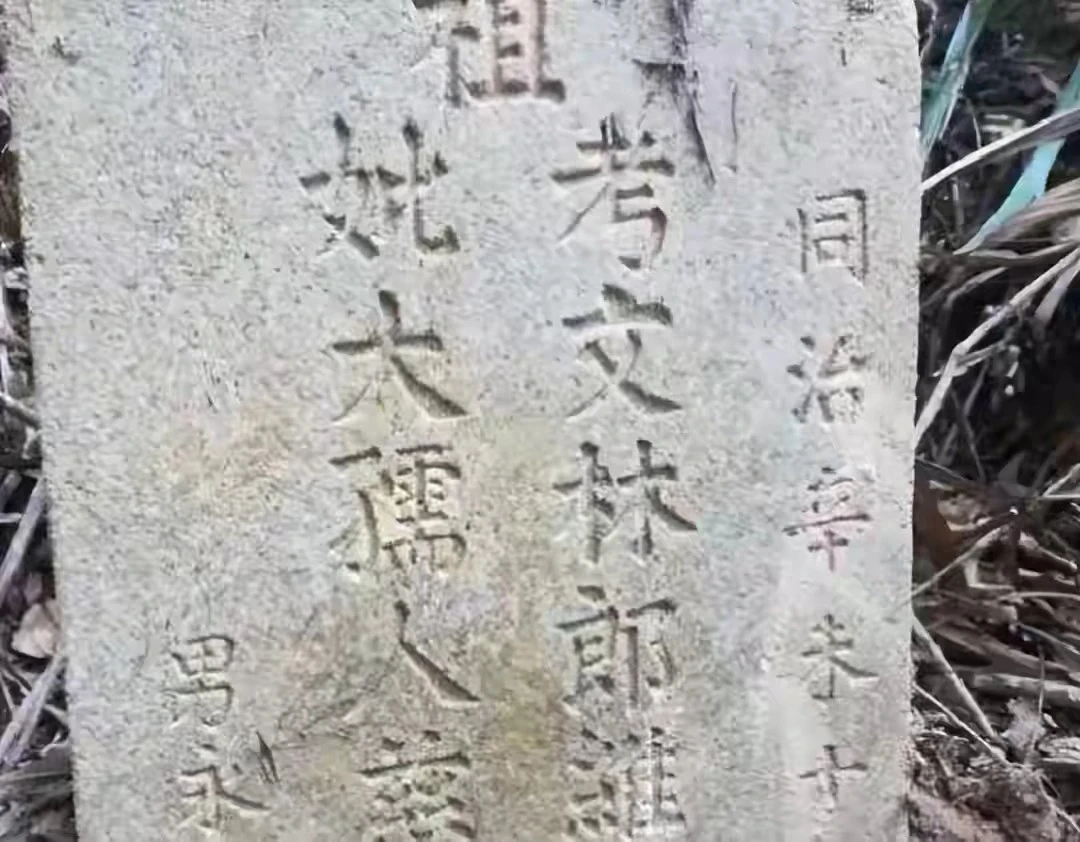

“先”和“考”“妣”的搭配使用

在墓碑用语中,"先""考""妣"这三个字经常搭配出现,形成了一套完整的家族谱系代码。

"先"字是个通用的敬称,指的是先人、前人,这个字比较中性,几乎没有什么限制条件,大部分情况下都适用。

"考"和"妣"则更具体。"考"特指已经去世的父亲,"妣"特指已经去世的母亲。

这两个字在使用上有个特点,就是它们一般不单独使用,而是和"故""显""先"这些字组合在一起。

比如,你可能会看到"故考"或者"显考妣"这样的搭配。

"故考"就表示这是一位已故的父亲,"显考妣"则表示这位逝者已经成为显赫之人,其父母也因此获得了这样的尊称。

这种组合使用的方式,是中国传统文化中的一个核心观念:子女的成就会影响对父母的评价。如果你成功了、发达了,你的父母也会跟着沾光,被称为"显考妣"。

这种理念虽然现代人听起来可能有点陌生,但在那个时代,它体现的是一种特别的孝道逻辑。你的成功不仅是你个人的成就,也是对父母的回报。

墓碑上的这些用语之所以要规范使用,不是出于什么繁文缛节,而是有深层的文化原因。

中国传统文化强调秩序,无论是在生活中还是在对待死亡的态度上都是如此。

每一个字都代表着不同的身份和生命阶段。用错了字,就相当于给死者贴了错误的标签,在传统观念中这是很不恰当的。

这不仅仅是形式问题,背后还关乎对死者的尊重和家族的颜面。

从"考、妣"到"故""显",每一个称呼都标记了人生的某个阶段或成就。

通过这样的标记,后人能够对先人的人生有一个完整的认知,就像阅读一部简明的传记一样。

这种做法一直延续至今,虽然现在使用这些用语的人越来越少,但这背后的文化智慧依然值得尊重。

看到这里,你应该能理解这五个字背后的学问了吧。

"故、显、先、考、妣"不只是刻在石头上的符号,它们是几千年文化的沉淀,是我们对死亡、对人生、对家族的理解的具体表现。

下次扫墓的时候,不妨抬头看看那些墓碑上的字,也许你会发现,我们的祖先其实一直在用特殊的方式告诉我们什么是最重要的!