“白天亮是因为太阳,夜晚黑是因为太阳落山了”—— 这是我们从小形成的常识,却只说对了表层现象。

若真如此,宇宙中遍布千亿颗恒星,它们的光为何不能像太阳一样照亮夜空,让夜晚和白天一样明亮?事实上,夜空的黑暗背后藏着宇宙起源、时空结构的深层密码,甚至曾让物理学家陷入长达数百年的困惑,这就是著名的 “奥伯斯佯谬” 所揭示的谜题。

1823 年,德国天文学家奥伯斯提出一个看似简单却极具冲击力的问题:若宇宙是无限大、永恒存在且均匀分布着恒星的,那么无论我们朝哪个方向看,最终都应该能看到一颗恒星,夜空理应像白天一样明亮。

可现实中,夜空却是黑暗的 —— 这一矛盾被称为 “奥伯斯佯谬”,它直接挑战了当时人们对宇宙的认知,而解开这个佯谬的过程,也推动了人类对宇宙本质的理解。

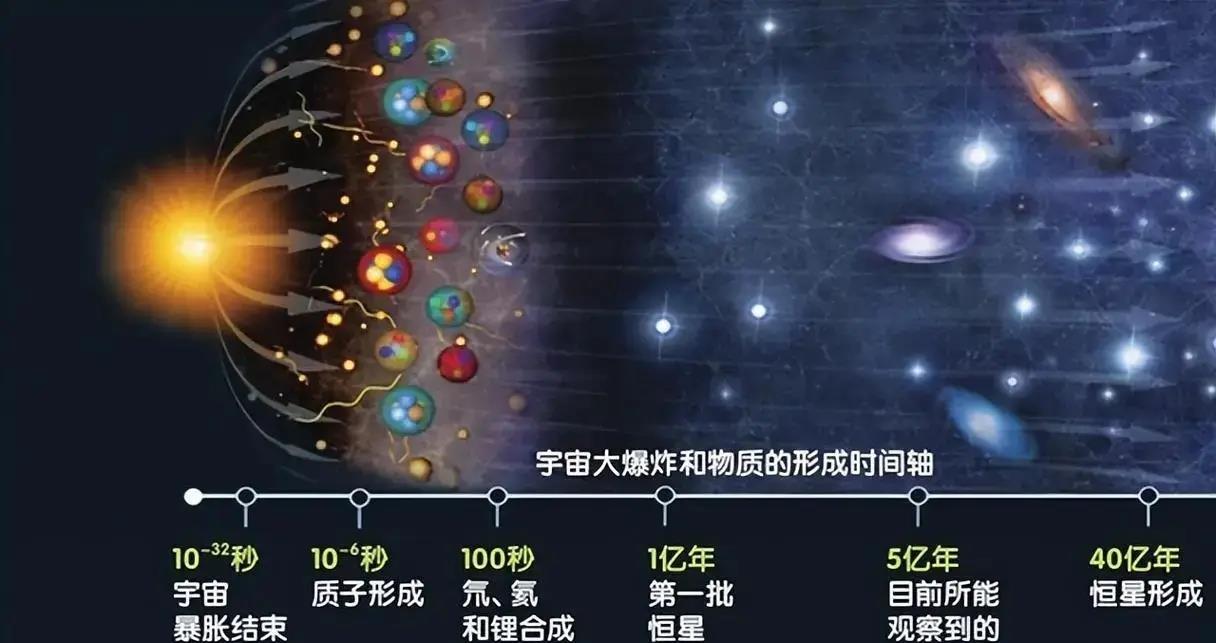

首先要打破的误区是:“宇宙不是永恒存在的,而是有起点的”。现代宇宙学证实,宇宙诞生于 138 亿年前的大爆炸,并非永恒存在。

恒星的形成、发光都需要时间,而光的传播速度是有限的(光速约 30 万公里 / 秒)。这意味着,那些距离地球超过 138 亿光年的恒星,它们发出的光还没来得及到达地球 —— 我们能看到的宇宙,只是 “可观测宇宙”,范围被光速和宇宙年龄共同限定。就像一场持续 138 亿年的烟花秀,远处烟花的光芒还在赶路,尚未抵达我们的视线,夜空自然无法被所有恒星的光填满。

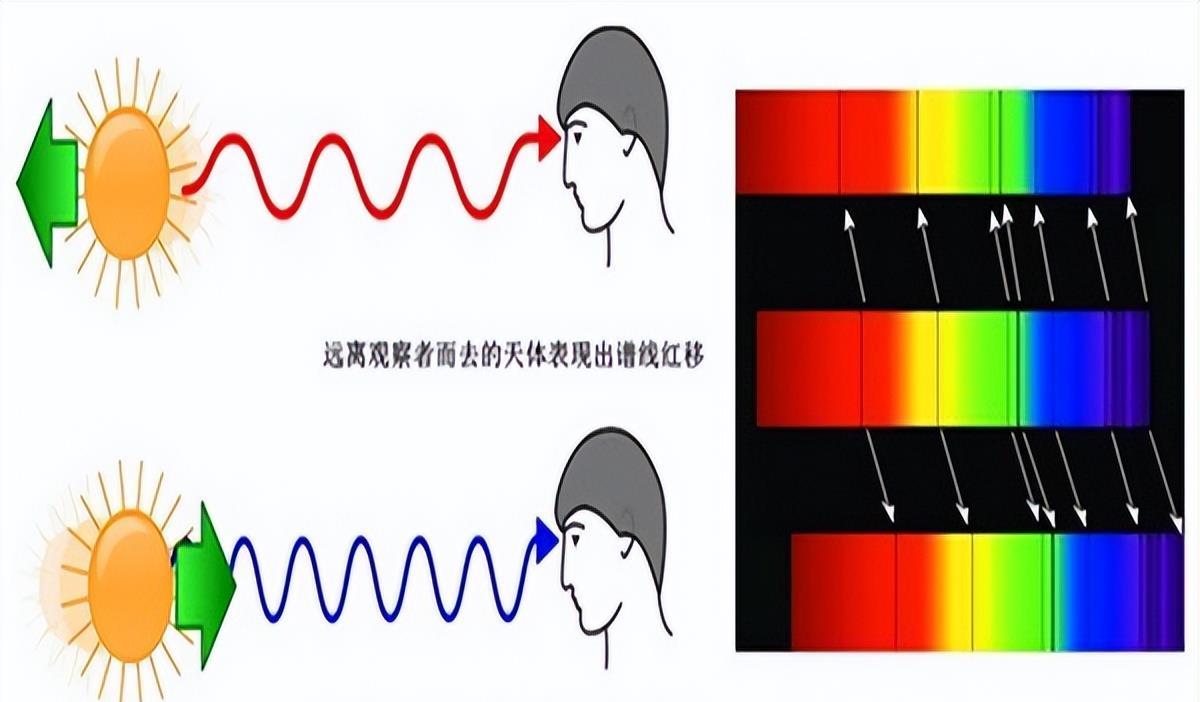

其次,宇宙的 “膨胀” 进一步加剧了夜空的黑暗。大爆炸后,宇宙一直在加速膨胀,星系与星系之间的距离不断拉大。

根据 “多普勒效应”,远离我们的天体发出的光会向波长更长的红光方向偏移(即 “红移”),当星系远离速度足够快时,光的波长会被拉伸到超出可见光范围(如红外线、微波),这些 “不可见光” 无法被人眼感知,自然无法照亮夜空。比如宇宙微波背景辐射,就是宇宙早期炽热等离子体发出的光,经过 138 亿年的膨胀红移,如今已变成波长极长的微波,只能通过仪器探测到,无法用肉眼看见。

再者,恒星的 “寿命有限” 也让夜空难以持续明亮。恒星并非永恒发光的 “灯塔”,它们有自己的生命周期 —— 像太阳这样的恒星,寿命约 100 亿年,耗尽燃料后会变成白矮星,逐渐冷却变暗;质量更大的恒星会以超新星爆发的方式终结,最终变成中子星或黑洞,不再发光。宇宙中恒星的诞生与死亡处于动态平衡,但总体而言,能持续发光且光能够到达地球的恒星数量,远不足以填满整个夜空。

还有一个容易被忽视的因素:“宇宙中的气体和尘埃会吸收光线”。在星系之间的星际空间中,存在大量稀薄的气体和尘埃,它们会吸收恒星发出的可见光,让部分光线无法传播到地球。虽然这些物质吸收光线后会再以其他波长的光辐射出去,但多为不可见的红外线,同样无法为夜空贡献亮度。就像一层半透明的纱,挡住了部分星光,让夜空显得更加暗淡。

如今,奥伯斯佯谬的谜题已被彻底解开:夜空之所以黑暗,是因为宇宙有起点(光未传满)、宇宙在膨胀(光被红移)、恒星寿命有限(光源不足),以及星际物质吸收光线共同作用的结果。而最初那个 “没有太阳所以夜空黑” 的常识,只是其中最表层的原因 —— 太阳的东升西落,只是地球自转导致的局部现象,若放眼整个宇宙,夜空的黑暗远比这复杂得多。

从奥伯斯佯谬到宇宙大爆炸理论,从光速有限到宇宙膨胀,人类对 “夜空为何黑暗” 的探索,本质上是对宇宙时空、起源与演化的追问。这个看似简单的日常现象,却连接着宇宙最宏大的奥秘 —— 当我们仰望黑暗的夜空时,看到的不仅是没有太阳的寂静,更是宇宙年龄的印记、膨胀的痕迹,以及那些尚未抵达地球的星光所描绘的、更广阔的宇宙图景。这也正是科学的魅力:最平凡的现象背后,往往藏着最深刻的真相。

编辑:陈方

一审:李慧

二审:汤世明

三审:王超