30万年前,人类的老祖宗已经在这片大地上晃荡了。智人,也就是我们现代人的直系亲戚,16万年前也开始崭露头角。可你有没有想过,这么聪明的人类,脑子不比现在差,为啥偏偏在1.2万年前才开始种地?网上有人问这个问题,答案其实没那么复杂,今天就来掰扯掰扯。

人类的脑子早就不是盖的。七八万年前,智人的脑容量甚至比现在还大一点。别觉得老祖宗傻,把他们拉到今天,学个相对论估计也不在话下。可那时候,他们为啥不种地?简单来说,天气不给力。七八万年前,地球进入了一个大冷天,叫末次冰期。植物少得可怜,想种地?门儿都没有。人类只能靠打猎、采果子过日子。

末次冰期持续了好几万年,直到1.15万年前才算缓过劲儿来。地球开始暖和,草木茂盛,野果子、谷物多得吃不完。智人一看,这不就是天赐良机吗?于是,他们放下猎矛,拿起锄头,开始种地。从游牧到定居,人类文明的种子就这么埋下了。

种地听起来挺美,可真不是啥轻松活儿。有人觉得,农耕是人类变聪明的成果,技术攒够了才搞出来的。其实不对。狩猎采集的生活,简单又健康。每天晃悠几小时,就能吃饱喝足,身体还倍儿棒。农耕呢?累死累活,腰酸背痛,还不一定年年有收成。现代有些部落还过着狩猎采集的日子,他们看农耕就像看笑话:费那劲儿干啥?

气候变暖是农耕的敲门砖,但不是全部原因。1.2万年前,地球进入了一个温暖的间冰期。数据显示,全球平均气温比冰期高了5到7摄氏度,降雨也多了起来。谷物、豆类这些作物开始疯长,人类发现,种地比四处跑着找吃的靠谱多了。于是在两河流域、尼罗河流域这些地方,农耕文明像雨后春笋一样冒出来。

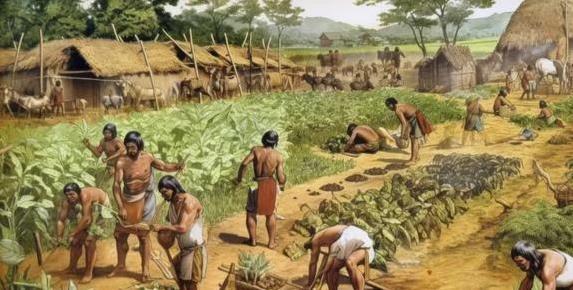

农耕的出现,彻底改变了人类的生活方式。以前,人类像风一样自由,哪儿有吃的去哪儿。现在,得守着地,春种秋收,日出而作,日落而息。好处是粮食多了,人口也能养更多。根据考古发现,农耕社会出现后,人类定居点从几十人小群,变成了几百上千人的村落。可坏处也来了,种地太累,营养还单一,很多人身体反而不如猎人那会儿硬朗。

你可能会问,气候咋就这么重要?看看数据就明白了。冰期的时候,地球上适合植物生长的区域不到现在的一半。到了间冰期,适合耕种的土地面积翻了好几倍。人类顺势而为,抓住了机会。可这机会也不是白给的,种地得学技术,比如怎么灌溉、怎么选种子。最早的农耕者,硬是凭着观察和摸索,把这些活儿干成了。

农耕的意义,不只是填饱肚子。有了稳定的粮食,人类开始建房子、造工具,甚至搞起了贸易。慢慢地,村子变成了城市,城市里又冒出了文字、法律这些文明的玩意儿。可以说,1.2万年前那场气候变暖,简直是人类历史的超级拐点。

不过,农耕这事儿,也有争议。有人觉得,狩猎采集的生活才叫真自由,种地是自找苦吃。确实,有些部落到现在还坚持老传统,觉得种地太折腾。可你看,农耕让人类能养活更多人,建起文明,这不也是另一种了不起吗?就像家里过日子,有人爱清闲,有人想折腾出个大院子,各有各的理。

气候变化这话题,往大了说,能扯到地球的每个角落。1.2万年前的变暖,给了人类种地的机会;今天的气候变化,又在影响我们的生活。粮食产量、城市规划,甚至国际合作,都跟气候脱不了干系。中国这些年也在积极应对,种树、搞新能源,力求让地球继续宜居。这些努力,不就是为了让子孙后代也能像当年的智人一样,抓住机会,活得更好?