本文转自:和田日报

尼雅:一个埋藏着文明的秘境

新语

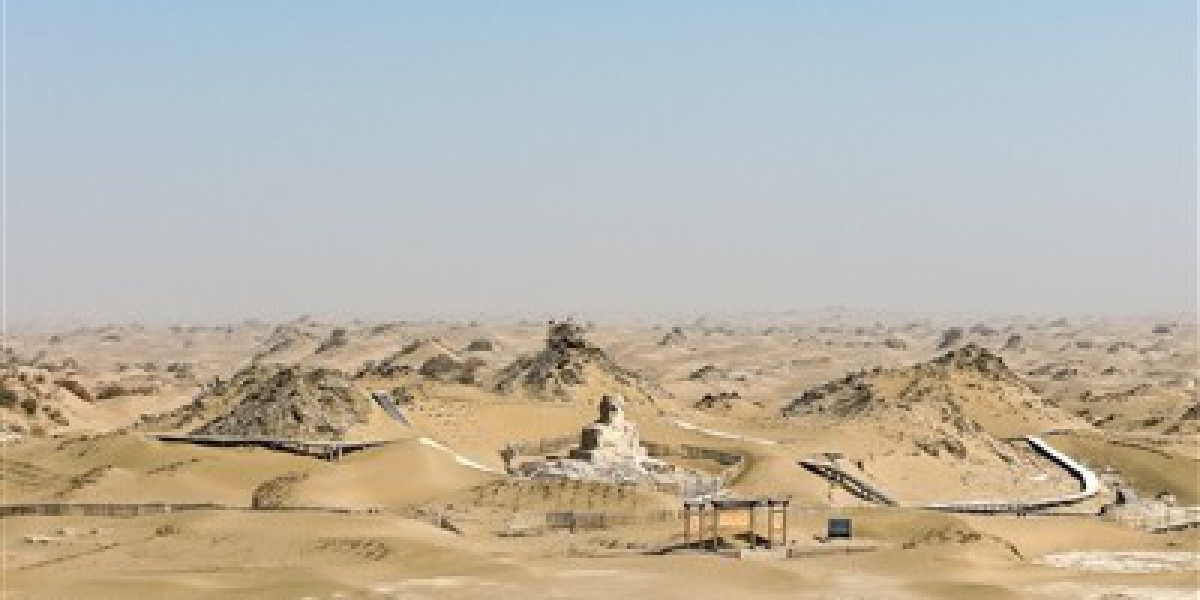

这是尼雅遗址内的佛塔(无人机照片,十月十七日摄)。

新华社记者 辛悦卫摄

尼雅遗址是今新疆目前保存状况最好、规模最大、整装性最强的遗址,同时也是少数遗址、遗物与佉卢文简牍和汉文简牍共存的遗址之一。该遗址遗迹、遗物之多,质量之高,历史信息含量之丰富,原状保存之好,令人叹为观止。

——孟凡人《尼雅遗址与于阗史研究》

在124年前的一个寒冷的冬日,1901年1月27日,英籍匈牙利人斯坦因在向导的指引下,沿着尼雅河北上,进入沙漠,他们首次进入尼雅,找到了尼雅遗址。

他们是2000年来第一个打破尼雅沉睡梦境的人。

一个在茫茫沙漠中堙没2000多年的一个古城遗址,究竟隐藏着多少秘密,让世界连连惊叹。这个被称为“东方庞贝”、中国考古十大发现的秘境,究竟隐藏着怎样的文明密码?

精绝重现:

西方探险家发现了什么?

十九世纪末,西方列强将眼光瞄准到了我国西北的新疆地区。

1895年,英属印度测绘局的官员威廉·约翰逊翻越昆仑山来到和田做勘测,记录了挖掘出一些金币、茶叶等古代文物的信息,称这些古文物来自一个“被风沙掩埋的古城”。新疆有沙埋古城的消息不胫而走,传遍了欧洲。此后,英国人塞福斯、俄国驻喀什噶尔领事彼得罗夫斯基、法国人杜特雷伊等人纷至沓来,通过盗掘遗址、购买等手段得到了大量中国古代文物,消息传出后,刺激了西方人以探寻古代遗址和文物为直接目的的探险活动。

从1895年到1931年,英国、俄国、美国、德国、日本等国所谓的“探险家”大肆在我国西北地区开展探险,发现了大量古代遗址并进行盗掘活动,大多古代珍宝流失到海外。

1901年1月27日,斯坦因到达尼雅后,第二天就开始了发掘编号为N1的房屋,这次挖掘让他欣喜异常。

此次斯坦因在尼雅的探险持续了16天,发现挖掘佉卢文简牍500余件、汉文简牍58件,他将这批简牍带回欧洲,经语言学家译读后,举世震惊,被称为“东方庞贝”。此后,1906年、1913年,斯坦因又到尼雅遗址进行“探险”,一共调查和测绘了尼雅遗址的45处房屋建筑,在其中35处获得佉卢文木牍和皮革文书920件、汉文木牍91件,以及难以计数的其他文物。斯坦因成为当时轰动一时的人物。

1930年11月,斯坦因第四次进入尼雅,在尼雅遗址“活动”了7天,他的行动虽然受到了新疆政府的监视,但他趁无人看管之时,盗取了26件汉文木简,其中一件木简上用隶书精美书写“汉精绝王承书从”字样,这个木简发现意义重大,直接证明了尼雅遗址就是汉代精绝国故址。在中国政府的要求下,斯坦因这次发掘的文物被严禁出境,他在离开中国时,将文物通过英国驻喀什总领事馆转交给了喀什当地政府,但遗憾的是,这批文物后来下落不明,但好在有照片留存。

迟来的考古:

锦囊背后有何秘密?

1958年,尼雅终于迎来了我国的考古工作者。

中国科学院民族研究所的一支调查队在新疆各地开展文物调查工作。1959年2月,新疆石油管理局塔里木勘探大队与八一电影制片厂计划在沙漠中拍摄纪录片《征服沙漠》,文物调查队抓住这个难得的机遇,深入尼雅遗址,这是我国考古文物工作者第一次进入举世闻名的古代遗址。

考古工作者意外采集到了一枚十分重要的印章——“司禾府印”。这枚印章由煤精石制成,背部有桥形钮,阴刻篆书“司禾府印”。可别小看了这枚小印章,无论从造型还是书写风格,都能确定这枚印章就是汉代的物品。据研究人员推定,“司禾府”是汉王朝在精绝设置的屯田机构,而这枚印章是一枚汉代官印,印证了汉代与这里紧密的联系,实施了有效的管辖。

1959年底,自治区博物馆的考古队进入尼雅遗址,对其中的10座房屋和1座墓葬进行了考古发掘。首次由中国人自主挖掘的尼雅墓葬同样带给世人惊喜。

榫卯结构的木棺像木箱一样,葬有一男一女两位墓主。让人震惊的是,他们穿着的服饰十分华丽,外袍、帽子、手套、口罩还有袜子都使用了丝绸,丝绸上用汉字隶书织出“万事如意”“延年益寿大宜子孙”“阳”等字样,丝绸色泽高雅,图案精美。显然这个墓主身份高贵,这些精美的丝绸制品来自中原,可能是中原王朝赠与西域王族的珍贵礼物。

在出土的众多织锦中,有一件引起人们的特别关注,就是1998年出土的“元和元年”锦囊,它是目前已知唯一有明确纪年的汉代织锦缝制而成,而这个锦囊是古人用于存纳贵重物品的袋子。

回溯历史,元和元年是东汉时期汉章帝的年号,即公元84年。而这一年,西域历史上发生了一件重大事件,汉朝名将班超调集疏勒、于阗的兵马进攻叛乱的莎车国。从公元73年到公元102年,班超在西域近30年中,击败匈奴,安抚鄯善、于阗,征召当地士兵平定叛乱的莎车、龟兹,恩威并施,终于平定西域诸国,恢复了汉王朝对于西域的管辖,在于阗留下了当地群众抱着马腿不让班超走的一段佳话。织锦背后所隐含的正是这段历史故事,以及汉王朝对西域回归的期盼。

神秘发现:

五星出东方织锦藏着多少智慧?

时间又过去87年,1988年中日合作,共同对尼雅遗址进行科学考察。此后,中日双方共同在1992年至1997年间开展调查发掘考古工作,中日双方考古工作者发现各类遗址215处,涵盖古城、房屋、佛寺、手工作坊、畜圈、果园、桥梁、墓地等,向我们展示出了一座完整的古代西域王国的真正面貌。

考古学家在被斯坦因盗掘过的N1居民遗址地下半米深的地方发现了几颗碳粒,经过碳十四技术检测,这些碳粒的年代为距今2500年左右,相当于春秋战国时期,这里就已经有人类居住了。1993年,考察队还在尼雅遗址更北的区域发现了青铜时代的遗址,年代可追溯到公元前1000年左右。

1995年10月2日至11月2日,中日尼雅联合考察队在遗址考察没有重大发现,准备返回营地时,不经意间发现了路边流沙下露出的一块木板,走近挖掘后发现了一号墓地。在挖掘时,出现了激动人心的一幕,当“五星出东方利中国”织锦护臂出现时,鲜艳的色彩当场惊艳到了所有的队员。正是这次1995年的重点考古发现,民丰尼雅遗址入选中国考古十大新发现,“五星出东方利中国”织锦护臂被列为禁止出国展示文物。

“五星出东方利中国”锦护臂尺寸并不大,长16.5厘米,宽11.2厘米,制造技艺却十分精湛,是用绛红、明黄、白、宝蓝、草绿五种颜色的丝线制造而成,以蓝色为底色,出现孔雀、仙鹤、辟邪、龙、虎等瑞兽形象,辅以云纹装饰,颜色图案十分精美。这种用彩色丝线织出的丝绸织物,称为“锦”,是汉代丝绸中品质最高端的织物。

“五星出东方利中国”织锦上每厘米所用的经线达到220道,纬线24道,远超汉代时期绝大多数丝绸织物的经纬线密度,聪慧的古人用经线的变化编制图案,让人叹为观止,“五星出东方利中国”织锦代表了汉代丝绸制作技艺的高峰。而排在中国古代“四大”名锦之首的蜀锦曾大量进贡给中央王朝,成都也因此得名“锦官城”,许多学者认为,“五星出东方利中国”织锦在内的西域汉字织锦就出自于蜀锦。又有谁能想到,精美的蜀锦却出现在了2000多公里之外的尼雅。

织锦里的秘密:

精绝国的命运为何与“中国”紧紧相连?

精美的织锦护臂一经露面,就震惊于世。人们惊叹织锦的华美,惊叹织锦的工艺,更惊叹织锦上“五星出东方利中国讨南羌”的含义。

“五星”“东方”“中国”为何出现在这里?这里面究竟有着怎样的关联和故事?

在我国古代,人们相信星辰的变化和人密切相关,通过观察日月星辰的变化来预测吉凶和未来,被称为“星占学”或“占星术”。五大行星——金、木、水、火、土被古人称为太白星、岁星、晨星、莹惑星和镇星。《史记·天官书》中这样记载:“五星分天之中,积于东方,中国利;积于西方,外国用兵者利。”

当五大行星同时出现时,古人认为这是吉兆,被称为“五星连珠”“五星聚”。据现代天文学家测算,这种星象大约每1000年会出现26次,平均38年会出现一次。在汉代被人们赋予了有利于中原王朝国运的象征和意蕴。

在传世文献中,“中国”一词较早出现于《尚书》《诗经》等典籍中,其含义与何尊铭文类似,多指“中央之邦”或“京师”(首都),与“四方”(诸侯国或蛮夷地区)相对。上古时代,我国华夏族建国于黄河流域一代,以为居天下之中,故称中国,而把周围其他地方称为四方(蛮夷)。《汉书·赵充国传》里说,汉宣帝神爵元年赵充国用兵羌地,宣帝赐书:今五星出东方,中国大利,蛮夷大败。

南羌最早出现在《汉书·地理志》上:初置四郡,以通西域,鬲绝南羌、匈奴。四郡指的是甘肃敦煌、酒泉、张掖、武威。南羌是古代民族的名字,羌族在四郡之南,故称“南羌”。在汉晋时期西部的南羌成为中原王朝的边患,如何对付他们成为朝廷的军政大事。占星术中“五星出东方,中国大利,蛮夷大败”深深影响着人们的思想观念,欲征讨“南羌”,必须等到“五星出东方”之时,于是“五星出东方利中国讨南羌”的字样就出现了。

“五星”“东方”“中国”这几个词,是新疆出土最早写有与“中国”有关联的文字,它串起了中华优秀传统文化,更串起了地域、时空和历史,生动地印证了中原与西域交往交流交融的史诗,交流的时空和地域、交融的深度和广度远远超出了我们想象的空间。

“中国”一词从一个古老的地理概念,从织锦的精美字样中,从精绝人对中原文化的向往中,历经两千多年的演变,最终凝结成为一个承载着深厚历史、文化和政治内涵的国家名称,凝聚成中华民族的向心力。

千年文明:

精绝为何突然消失?

雕花的院门虚掩着,葡萄架依然整齐排列,渠道纵横,小桥流水人家,许多的档案文书还未整理,似乎这一切都停止在了某一时刻,是什么原因让他们不得不匆忙离开家园,甚至来不及回家一趟,任由黄沙掩埋曾经的繁荣?

在黄沙掩埋的木牍中,我们似乎可以找到一些蛛丝马迹。在一些文书记载中,反复提到“苏毗人”,他们位于精绝的东南方向,经常侵扰精绝,抢掠财物。第491号文书中记载“彼有一奴仆,名觉吉,被苏毗人抢走”,多处记载“有来自苏毗人之危险,汝不得疏忽”“命令信现已到达,兵士必须开赴,不管有多少军队”等信息内容。

据汉文史料记载,鄯善从公元60年以后才统治精绝,并一直延续至4世纪末,5世纪以后,鄯善不再统治且末以西地区。

学者孟凡人认为,鄯善灭精绝后,从凯度多州早期起,其主要衙署逐渐向南移,辖境也逐步向南扩展,基本放弃了在原精绝故地的经营和发展(注:见《尼雅遗址与于阗史研究》第189页)。

生态环境的逐渐变化也加速了这一进程。精绝人逐水而居,以游牧、种植业为主,沿尼雅河周围生存。千百年来,随着河水水量的变化及河道的改变,脆弱恶劣的生态环境随之发生变化。根据佉卢文书中的线索,在魏晋时期,精绝的自然环境已开始逐步恶化,有鄯善王亲自调解用水矛盾纠纷、制止砍伐树木的记载。

尼雅河源自昆仑山吕什塔格冰川,千流百转之后,消失于大漠之中,也许是宿命,位于河床两侧沙梁之间的精绝,也同河水一样消失在历史的记忆之中。

尼雅遗址伸向天空的木柱和枯死的胡杨,依然与风对话,藏在风中的隐喻似在诉说,万千的繁华,终将烟消云散,归于自然。文明的传承如世间的轮回,只是换了一种方式,依然百转千回。

在塔克拉玛干沙漠的深处,尼雅遗址如同一部被风沙掩埋的巨著,等待着世人解读。这篇《尼雅:一个埋藏着文明的秘境》以翔实的史料和生动的叙述,为我们打开了一扇通往古代精绝国的大门,揭示了这片神秘土地所蕴含的丰富历史信息与文化密码。

文章以孟凡人的学术评价开篇,确立了尼雅遗址在考古学上的重要地位。这种开宗明义的方式,不仅为后续叙述奠定了学术基调,更在读者心中植入了对这片秘境的好奇与向往。随后,作者以斯坦因的发现为切入点,将读者带回124年前那个寒冷的冬日,让我们与探险队一同成为“打破尼雅沉睡梦境的人”。这种叙事手法巧妙地将静态的考古发现转化为动态的探索历程,赋予了历史以生命的温度。

文章的结构布局极具匠心,通过“精绝重现”“迟来的考古”“神秘发现”三个主题段落,构建起一个层层深入的认识框架。从西方探险家的偶然发现,到中国考古工作者的系统研究,再到中日合作考察的重大突破,这一脉络不仅呈现了尼雅考古的历史进程,更暗含了从“他者视角”到“自我阐释”的学术转型,体现了中国学者对自身文明源头的话语权回归。

文中对考古发现的描述尤为精彩。当读到“五星出东方利中国”织锦护臂出土时那激动人心的一刻,我们仿佛与考古队员们一同屏息凝神,被那穿越两千年时光依然鲜艳的色彩所震撼。作者没有停留在对文物外观的描述上,而是深入解读了织锦背后的文化密码——“五星”“东方”“中国”这些词汇所承载的星占学意义和政治隐喻。这种由表及里的分析,将一件丝绸制品从单纯的物质遗存提升为文明交流的见证者。

特别值得称道的是,文章通过对“司禾府印”、“元和元年”锦囊等文物的阐释,揭示了汉王朝对西域实施有效管辖的历史事实。这些看似微小的考古发现,如同散落在历史长河中的珍珠,被作者精心串联起来,形成了一条证明新疆自古以来就是中国不可分割的一部分的坚实证据链。这种将考古发现与国家历史叙事相结合的写法,既尊重了学术客观性,又体现了深刻的家国情怀。

在探讨精绝国消失的原因时,文章展现了多维度的思考。从苏毗人的侵扰到鄯善国的统治变化,从尼雅河水量的减少到生态环境的恶化,作者为我们勾勒了一幅复杂的历史图景。这种不将文明衰亡简单归因于单一因素的科学态度,体现了现代考古学的理性精神。而文章结尾处那诗意的语言——“藏在风中的隐喻似在诉说,万千的繁华,终将烟消云散,归于自然”,又在理性分析之上增添了一份对文明兴衰的哲学思考。

这篇文章最令人赞叹的,是它能够在严谨的学术考证与生动的文学表达之间找到平衡点。无论是描述斯坦因盗取文物的历史细节,还是解读佉卢文简牍中的社会百态,作者都能做到史料运用准确而叙述节奏明快。同时,文章始终贯穿着一条清晰的主线——通过尼雅遗址的考古发现,揭示中原与西域源远流长的交流史,展现中华文明多元一体的形成过程。

当我们跟随着作者的笔触,漫步在尼雅遗址那“雕花的院门”“整齐排列的葡萄架”之间,我们不仅看到了一个古老王国的生活图景,更看到了丝绸之路上的文明对话,看到了中华文明强大的包容力和凝聚力。尼雅遗址就像一面镜子,映照出历史的深度与广度,提醒着我们:文明或许会湮没于黄沙,但文化的基因却能在时间的流转中不断传承与更新。

这篇关于尼雅遗址的文章,本身就是一次成功的文化解码过程,它让我们理解到,考古不仅是发掘过去,更是照亮现在与未来的一种方式。在构建中华民族现代文明的今天,这样的历史叙事无疑具有深刻的启示意义。小迪