本文转自:澎湃新闻

“1965年的我刚满18岁,从越南中部的一个农村来到中国留学,那是我一生中最难忘的青春时刻。从中越边境的凭祥火车站登上直达上海的国际列车后,华东师范大学的老师们像家人一样欢迎我们。”

“华东师大就是我们在异国他乡的第二个家。”10月18日,年近八旬的越南老人黄茶,又出现在华东师范大学,他是1965年首批华东师大留学生代表。毕业后,黄茶进入越南河内大学中文系任教,并担任中文系翻译室主任,他不仅是杰出的教育者,更是中越教育合作的播种者,培养的几代越南学生中有不少曾到华东师大留学深造,成为了国际中文教育事业的中坚力量。当日,中外师生共同演绎了由黄茶亲自作词谱曲的《我的华师大》。

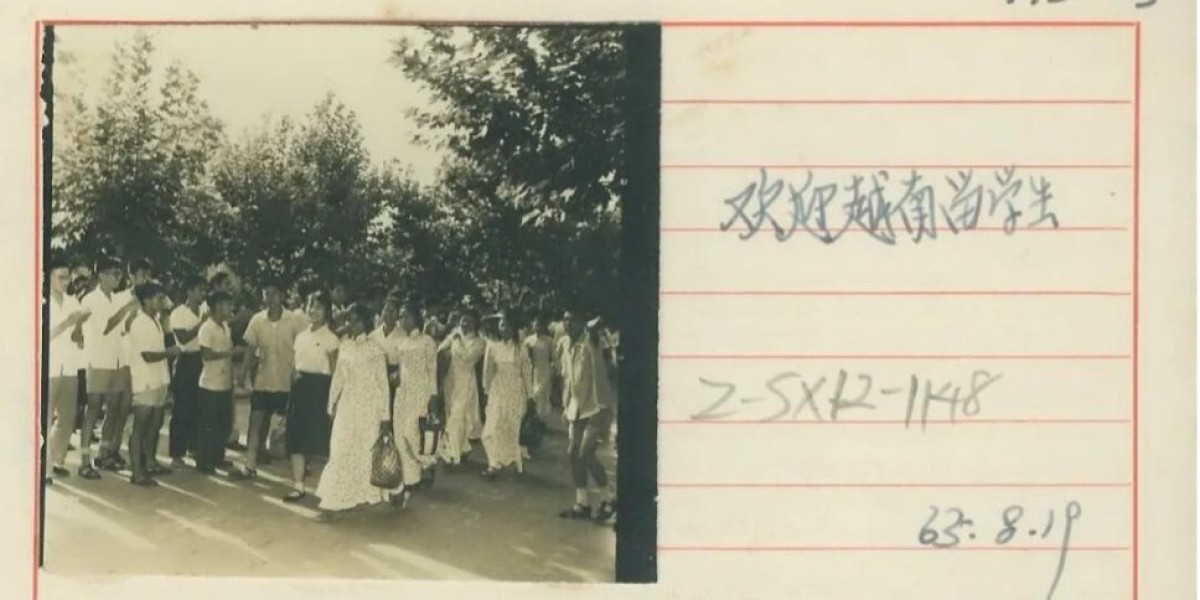

1965年8月19日欢迎越南留学生 本文图片均为华东师范大学供图

10月18日上午,华东师范大学来华留学暨国际中文教育60周年活动开幕式在普陀校区思群堂举行。华东师大国际教育中心主任黄美旭作了《来华留学暨国际中文教育六十年工作报告》。

开幕式现场

黄美旭介绍,上世纪 60 年代,中国政府提出 “接受和培养留学生是我国应尽的不容推辞的一项国际主义义务”。华东师大作为新中国第一所社会主义师范大学,主动接下了这个任务。1965年6月,学校成立了外国留学生工作办公室和汉语教研室,之后分两批接收210名越南留学生,正式开启华东师大来华留学与国际中文教育的征程。

黄美旭指出,华东师大来华留学生规模持续扩大,六十年来已培养了十万多名国际校友。在国际中文教育领域,华东师大建设有从本科到硕士、博士,从专业学位到学术学位,面向中外学生的完整学历教育培养链。

人工智能的飞速演进,正以前所未有的力量重塑全球教育的形态与内核。这一变革浪潮下,国际中文教育也迎来转型关键期——培养重心需从单一的语言技能传授,向更深层次的“能力建构”与综合“素养培育”跨越,成为行业发展的必然要求。

开幕式上,两项承载着“教育+科技”融合使命的重要举措同步落地:华东师范大学与亚洲仿真联盟共建的“国际组织实习生生源基地”正式揭牌,与科大讯飞股份有限公司签署的战略合作框架协议同步启动。基地揭牌,将进一步打通仿真技术领域“产学研用”协同链路,促进仿真技术产学研协同与高校人才培养深度合作;与科大讯飞达成的战略合作则聚焦“中文数字学习智能体”研发、“中文+专业”产品拓展及人工智能赋能教育研究三大方向。两项合作将为国际中文教育的创新发展注入强劲动能。

开幕式上,国际校友代表黄茶发言

60周年成果展

开幕式后,“来华留学暨国际中文教育60周年成果展”揭幕,此次成果展通过展示丰富的史料与图片,全面回顾了从1965年至今,华东师大来华留学与国际中文教育事业发展历程中的一个个里程碑事件,重温华东师范大学来华留学与国际中文教育六十载历程。