图①:新一代人造太阳“中国环流三号”。

中核集团供图

图②:全超导托卡马克核聚变实验装置“东方超环”。

新华社记者 黄博涵摄

图③:紧凑型聚变能实验装置主机杜瓦底座进行落位安装。

徐旻昊摄(人民视觉)

图④:聚变堆主机关键系统综合研究设施“夸父”八分之一真空室。

新华社记者 周 牧摄

10月14日—18日,“世界聚变能源集团”第2次部长级会议暨第30届聚变能国际大会在四川省成都市举行。会上,聚变能商业化成为热议的话题。

国家原子能机构主任单忠德表示,聚变能技术正在从科学研究向工程实践和商业应用的目标加速迈进。近年来,中国先后发布相关政策文件,将可控核聚变列为实现碳达峰碳中和目标、推进绿色低碳前沿技术攻关的重点方向,前瞻部署聚变能等未来能源科技创新和产业发展。

“人造太阳”如何从实验室走向产业界?全球范围内聚变能技术商业化的加速意味着什么?还面临哪些挑战?本期“瞰前沿”揭秘这一热点话题。

——编者

我国聚变科研装置加速向“产业枢纽”转型

近年来,我国聚变装置矩阵持续扩容,形成覆盖不同技术路线、衔接不同发展阶段的多元支撑格局,为工程化、产业化突破筑牢硬件基础。

仅今年以来,我国聚变科研装置就频频取得突破,加速从“实验工具”向“产业枢纽”转型。这既为工程化、商业化突破提供技术验证,更搭建起连接全球的开放合作平台。

新一代人造太阳“中国环流三号”(HL—3)国内首次实现原子核温度1.17亿摄氏度、电子温度1.6亿摄氏度,综合参数聚变三乘积实现大幅跃升,挺进燃烧实验。在实现“双亿度”等离子体运行基础上,日前,研究团队自主设计并建成了用于聚变能量导出研究的工程性液态金属和氦气工质热工研究台架,并已全面投入运行,为未来聚变堆的工程化应用奠定了关键实验基础。2023年12月,“中国环流三号”被确立为国际热核聚变实验堆(ITER)的“卫星装置”,面向全球开放。

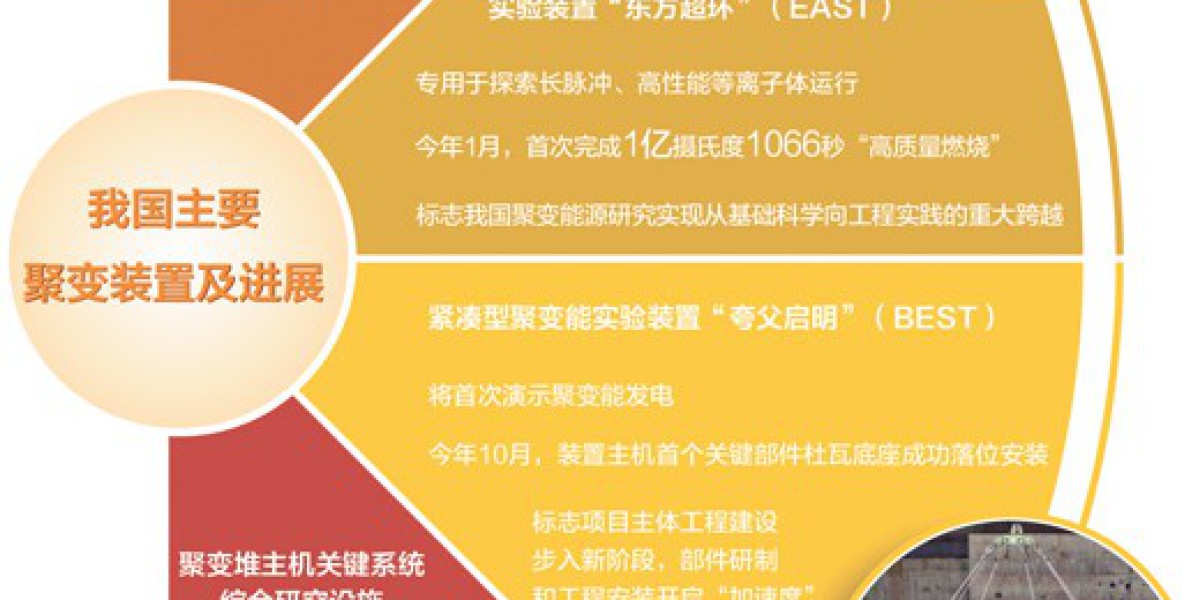

今年以来,中国“人造太阳”——全超导托卡马克核聚变实验装置“东方超环”(EAST)取得了重大突破,“成功实现1亿摄氏度1066秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行,再次刷新了世界纪录。”中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所副所长徐国盛表示,“中国‘人造太阳’包含超过200多项自主创新的核心技术。”在持续优化1000秒级长脉冲技术的同时,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所与多家机构共建联合实验室,孵化出等离子体焊接设备、微波污水处理装置等产业化成果。

紧凑型聚变能实验装置“夸父启明”(BEST)完成主机杜瓦底座落位安装,标志着项目主体工程建设正式步入新阶段。聚变堆主机关键系统综合研究设施“夸父”(CRAFT)自主设计的偏滤器原型部件近期顺利通过专家组测试与验收。该部件不仅是国际尺寸最大、热负荷最高的同类部件,更能直接应对聚变堆运行中的热管理、等离子体控制等重要工程挑战,为后续商用堆关键系统研发提供关键技术验证。

民营企业在相关领域的探索也有进展。

在先进聚变构型探索领域,新奥集团“玄龙—50U”球形环装置实现重要突破。作为全球首个采用氢—硼燃料实现百万安培等离子体电流的装置,它不仅验证了150千安下环向场线圈稳定运行、产生1.2特斯拉磁场的满负荷磁体性能,更达成了所有关键工程设计目标。

初创公司能量奇点研发的高温超导磁体“经天磁体”,成功实现21.7特斯拉峰值磁场强度。该磁体专为下一代托卡马克装置设计。

这些装置聚焦发电演示、工程验证、先进构型、核心部件等不同方向,共同织就我国聚变研究“多点突破、协同推进”的立体网络,为从科研向产业转化提供全方位支撑。

聚变能商业化仍面临技术、产业生态等多重挑战

从全球视野看,聚变能商业化已形成加速态势。据国际原子能机构《2025年世界聚变展望》报告,全球近40个国家推进聚变计划,处于运行、在建或规划中的聚变装置超160座,私人投资总额已突破100亿美元。

意大利政府颁布了旨在重新引入核能和建立全面可持续能源生产(包括聚变)框架的法令,目标是在2030年实现首个等离子体;美国能源部宣布了6个新的“聚变创新研究引擎”合作项目,提供1.07亿美元资金,以加速燃料循环、材料和先进模拟等领域的应用研究;德国发起“聚变2040”计划,2028年前拟投入3.7亿欧元加强研发……

中核集团核工业西南物理研究院聚变科学所所长钟武律介绍,实现聚变能的商业化运用,需经历6个阶段:原理探索、规模实验、燃烧实验、实验堆、示范堆、商用堆。其中,原理探索已于上世纪五六十年代完成,规模实验通过多装置获取数据规律,燃烧实验指的是开展燃烧等离子体实验,实验堆解决工程技术问题,示范堆验证商用堆可行性,商用堆实现规模化发电。目前我国正处于“燃烧实验”阶段,已具备开展相关实验的等离子体参数条件。2027年底,“中国环流三号”计划将等离子体三乘积提升2—3倍、温度突破1.5亿摄氏度,开展高性能等离子体实验。

中国聚变能源有限公司总经理、核工业西南物理研究院院长张立波表示,“2027年,我们期待能开启聚变能燃烧实验,2030年左右,具备中国首个工程实验堆的研发设计能力,2035年左右,建成中国首个工程实验堆,到2045年左右,能建成我国首个商用示范堆。”

尽管进展显著,聚变能商业化仍面临多重挑战。技术层面需突破等离子体稳态燃烧、耐强场高温负荷材料、超导磁体、氚燃料自持等难题;产业生态上,还需解决产供链成熟性、经济可承受性、投资可持续性、监管可适配性等问题。

构建支持聚变能工程化产业化发展的“生态体系”

为推动“人造太阳”的梦想加速照进现实,我国从政策引导、国际合作、机制创新等多个层面,构建起支持聚变能工程化产业化发展的“生态体系”。

2021年,《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》首次将可控核聚变列为“低碳前沿技术攻关”的重点领域。2022年,《“十四五”现代能源体系规划》提出,支持受控核聚变的前期研发,积极开展国际合作。2024年,《关于推动未来产业创新发展的实施意见》提出,要加强以核聚变为代表的未来能源关键核心技术攻关。2025年9月,原子能法经全国人大常委会审议通过,明确规定:“国家鼓励和支持受控热核聚变的科学研究和技术开发”。

多地出台相关配套政策。安徽合肥依托“东方超环”,打造聚变能源产业集群,吸引上下游企业入驻,形成百亿元级产业规模;四川聚变科创城致力建设“可控核聚变全球性‘技术研发高地、产业发展集群、对外交流中心’”。

国际合作拓宽工程化全球视野。国家原子能机构秘书长黄平介绍,作为ITER计划的关键合作伙伴,我国高质量完成18个关键部件和系统的设计制造任务,2025年主导的ITER核心安装标段真空室模块组件成功吊装入位,磁体支撑系统、包层屏蔽模块等大型装备如期交付,为全球聚变堆工程化贡献中国经验。同时,我国与50多个国家的140余家核聚变科研机构建立合作,发布聚变能领域首个ISO国际标准——《聚变堆热氦检漏技术》,推动技术标准“全球共用”。

机制创新激活产业化市场活力。2025年7月,中核集团在核工业西南物理研究院基础上牵头组建中国聚变能源有限公司,重点布局大科学实验、聚变堆材料研制等领域。技术研发联合体——可控核聚变创新联合体的成员单位扩容至38家,涵盖央企、民企、高校、科研院所。“我们通过‘产学研用’深度融合,让科研机构的技术优势与企业的市场优势形成互补。”中国聚变能源有限公司负责人刘叶表示,目前联合体已启动“聚变堆超导磁体产业化”等重点项目,吸引社会资本参与。

展望未来,“人造太阳”点亮万家灯火,为人类提供丰富、清洁的理想能源,或将从科幻走向现实。国家原子能机构主任单忠德表示,中国将与各国携手合作,不断推进全球能源创新可持续发展,促进人与自然和谐共生,为共建清洁、美丽、可持续的世界贡献中国智慧、中国方案、中国力量,让聚变能更好造福人类。

(李仪参与采写)

资料来源:国家原子能机构

《 人民日报 》( 2025年10月19日 05 版)