本文转自:雅安日报

灰褐凹弦纹陶豆:

战国食器里的荥经砂器印记

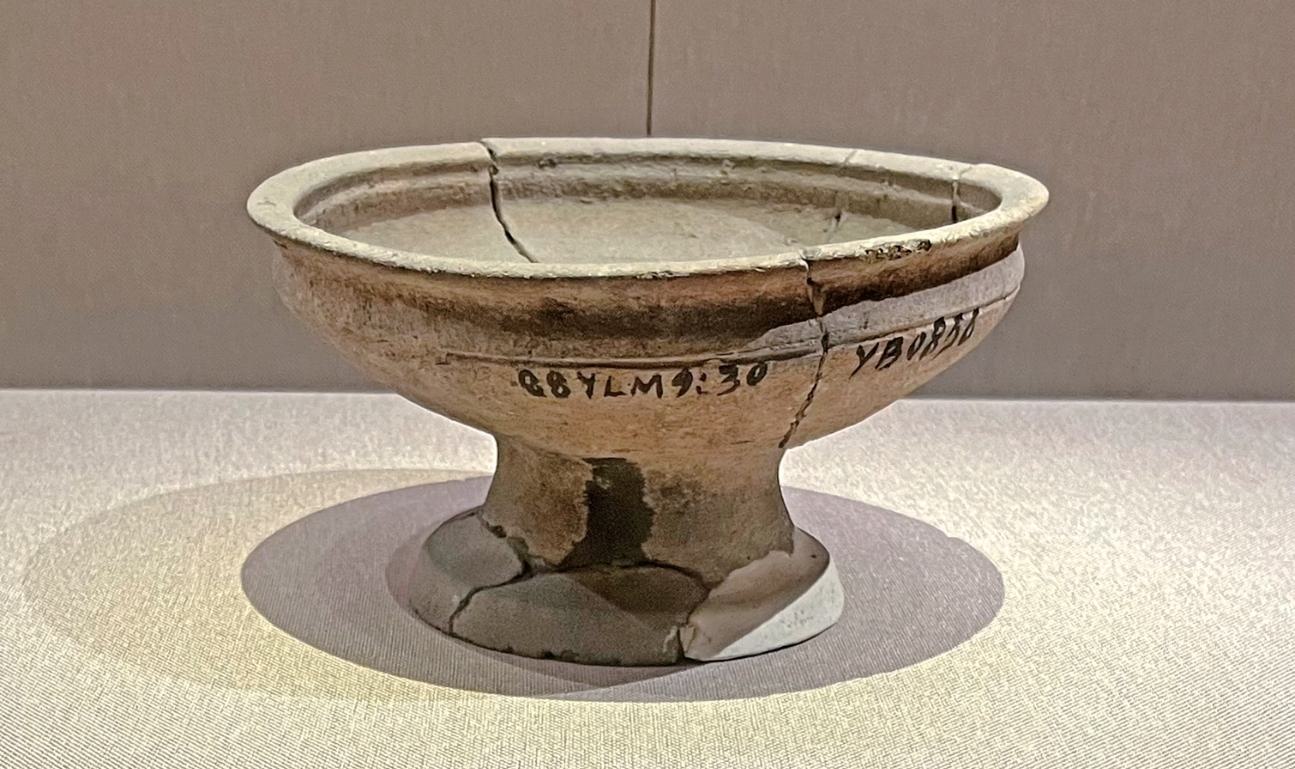

灰褐凹弦纹陶豆

□市融媒体中心 李祖珂

市博物馆的展柜内,一盏灰褐凹弦纹陶豆在柔和的灯光下静静陈列。这件1988年出土于荥经县南罗坝村的文物,年代为战国中晚期,口径21厘米、高11.2厘米,器壁较薄,胎土中明显夹杂着砂粒,器表为素面,不甚平整光滑,陶色呈灰褐色。陶豆的豆盘较浅,呈圆底盘状;下方是高圈足,圈足呈喇叭造型,豆盘与圈足的连接处,还留存着明显的接合痕迹。

作为古人餐桌上的“高脚盆”,陶豆以泥土为原料烧制而成,最早现身于新石器时代晚期,在商周时期走向兴盛,浅盘、浅钵搭配高圈足的造型是当时陶豆的“经典样式”。

陶豆的用途十分广泛。起初,它被用于盛放黍等谷物,后来可用于盛放腌菜、肉酱等调味品,既是百姓生活里不可或缺的实用器具,而且还是一种用来祭祀的礼器。市博物馆工作人员介绍,对于古人而言,陶豆本就是通用的盛食器,可随意放置食物,因此早期豆盘多为深腹盆钵状。

而后,随着贵族阶层将陶豆用于盛放佐餐菜肴,追求品类丰富而非容量,豆盘逐渐变浅变小,器柄不断加高,部分还增添了器盖。商周至春秋战国时期,陶豆逐渐减少,开始出现青铜豆;唐宋瓷器兴盛,瓷豆烧制成为潮流;元代以后,高足杯逐步替代豆的形制;即便到了明清,人们仍能从日常使用的高足杯中,窥见陶豆的影子。

此外,据介绍,在荥经出土的众多考古文物里,陶豆、陶罐等古代生活陶器与现代荥经黑砂器高度相似,无论是制作原料、工艺技法,还是造型风格与生活用途,都有着类似的地方。

早在春秋时期,荥经便是古蜀国的边境贸易集市、南丝绸之路的关键节点与军事重镇。据《荥经县志》记载,新石器时期先民便在此繁衍生息,自秦惠文王更元十三年(公元前312年)设严道县起,荥经设县历史已超2300年。从严道古城遗址附近的春秋战国墓葬和秦汉墓葬出土的砂器及陶器可以看出,春秋战国时的陶器其原料、配料、器型、制作工艺已具备了荥经砂器的主要特征;而秦汉时的陶器其配料成分、比例、器型、制作工艺、烧制温度均与今天基本一致。

市博物馆工作人员表示,上世纪80年代,考古工作者在荥经严道同心村新石器遗址发现了大量的陶器碎片,这些碎片属夹砂红陶,是由黏土掺入部分风化后的花岗岩岩砂制成,含有石英、长石成分,可防止烧制开裂。这一发现说明了当时的制陶技术已经有了进步和发展,因为最原始的陶器是黏土直接做坯焙烧而成。

东汉后期,南丝绸之路因战乱逐渐被废弃,严道城陷入封闭状态。当其他地区陶器转向施釉工艺时,荥经工匠在隔绝中独辟蹊径,不断革新制陶技艺,最终孕育出独具特色的荥经砂器。如今,市博物馆展柜里的陶豆虽已褪去实用功能,却依旧以斑驳的陶色与质朴的形制,串联起荥经砂器从远古到现代的文明脉络,诉说着历史中的制陶智慧与生活故事。