今天聊聊美国电影《摩托骑士》。

片名The Bikeriders(2023),别名摩托黑帮 / 摩托车手 / 不羁骑士(台)。

《摩托骑士》这部电影,脱胎自丹尼·里昂1967年的摄影集。它以芝加哥一个叫“破坏帮”的真实摩托车俱乐部为蓝本。故事通过女主角凯茜的回忆展开,带我们走进这个俱乐部的起起落落。

别被表面骗了。它看似讲六十年代美国中西部的摩托车文化,骨子里却是美国梦破碎的故事。

凯茜偶然走进一家摩托车酒吧,被一个沉默的男人班尼吸引。班尼是“破坏帮”的新成员。帮派老大约翰尼,正想把班尼培养成自己的接班人。

约翰尼的灵感,来自马龙·白兰度主演的电影《飞车党》。他照着电影里的样子,建立了这个俱乐部。起初大家只是爱骑摩托的人聚在一起。时间一长,俱乐部变味了。它膨胀起来,成了充斥着暴力和犯罪的帮派。新加入的人带来了毒品,带来了更凶狠的暴力。这一切,都违背了约翰尼最初的念头。

凯茜看着这一切发生,心揪得越来越紧。她为丈夫班尼的安全忧心忡忡,只盼他能离开这个不断腐烂的地方。

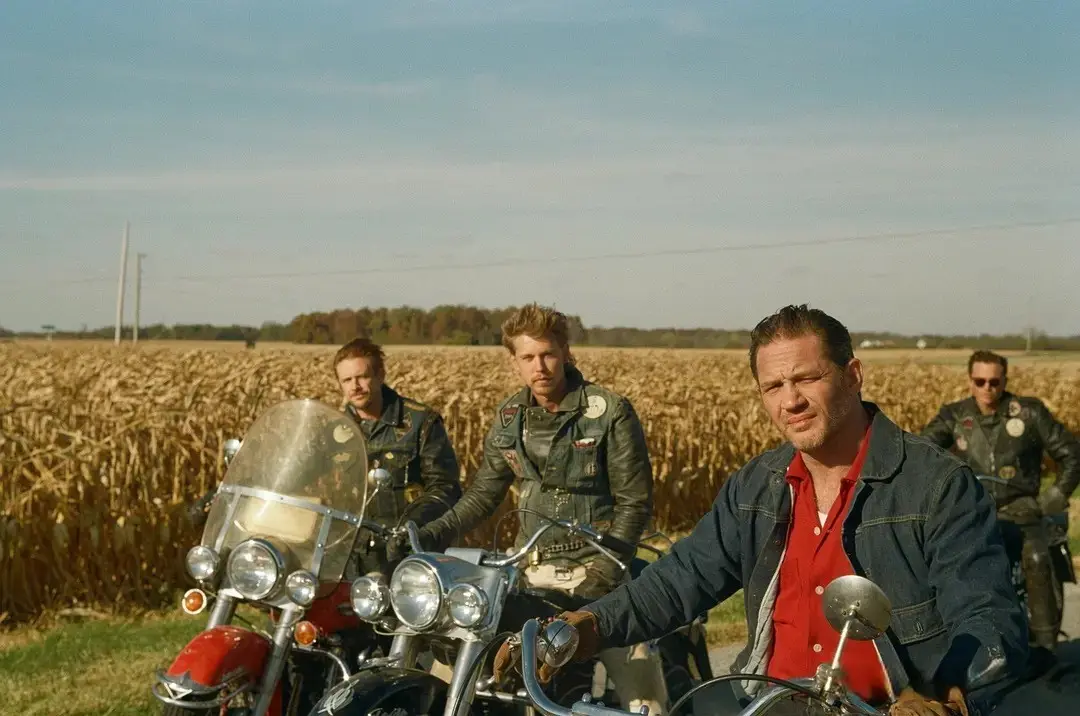

电影精准地复原了六十年代的美国中西部。暖烘烘的棕褐色调,一下子把人拉回那个年代。皮革夹克上缝的补丁、摩托车零件渗出的油污、酒吧里弥漫的烟味,每处细节都用心打磨过。

摩托车的场景拍得尤其棒。班尼第一次载凯茜兜风那场戏,几十辆机车突然从后面冲上来,瞬间占满整条公路。镜头捕捉到那种感觉:自由,却极度危险。摩托在公路上飞驰,引擎咆哮,风吹乱头发,你仿佛就坐在后座。导演没有一味美化这种生活。他的镜头既展现了它的吸引力,也毫不留情地揭露了其中的凶险。

我一直挺欣赏“小变态”朱迪·科默的演技。这次她依然出色,演活了一个中西部工薪阶层的女人凯茜。她既坚韧又野性,却也脆弱不安。科默用细微的表情和肢体动作,清晰呈现了凯茜的变化:从最初对摩托文化充满好奇,到后来的担忧恐惧,最终变成无奈的接受。

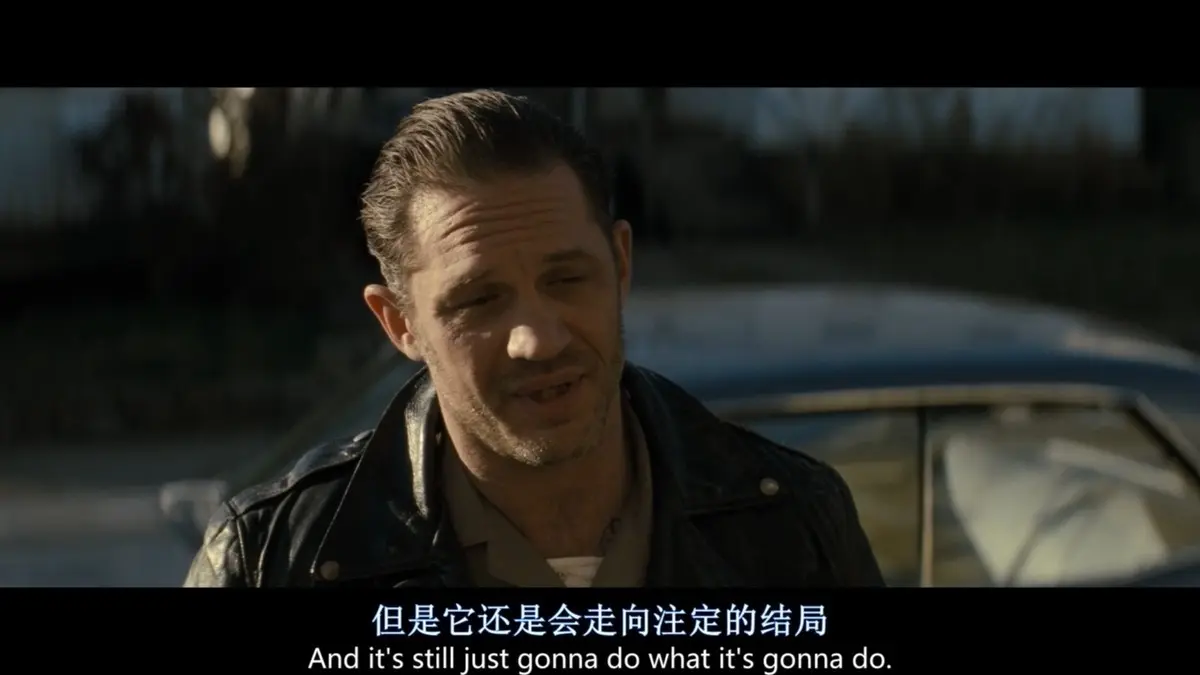

汤姆·哈迪饰演的约翰尼,没有简单模仿白兰度。他给角色注入了更多层次。约翰尼是个矛盾体。他是家里的丈夫父亲,又是帮派首领;他渴望秩序,却亲手制造了混乱。这个卡车司机偶然在电视上看到《飞车党》,心血来潮就想建个摩托帮。他模仿着银幕上的叛逆形象,却不知道自己正在重演一场早已写好的悲剧。

“破坏帮”最初只是约翰尼的一时兴起。最早的成员没什么远大理想,不过是一群找不到归属感的普通人。他们在酒吧喝啤酒,骑着哈雷在公路上狂奔,把俱乐部那件皮夹克看得比命还重要。

哈迪用低沉的嗓音和锐利的眼神,演出了约翰尼内心的挣扎。尤其当俱乐部滑向失控边缘时,我们清楚地看到他脸上的无力和恐惧。说真的,汤姆·哈迪每拍完一部电影都要顺走个道具,这次他骑走了一辆摩托车。

奥斯汀·巴特勒扮演的班尼,相比之下显得有点单薄。巴特勒努力想塑造一个神秘酷帅的形象,但角色本身深度不够。班尼大部分时间沉默寡言,他的想法和内心世界很少被挖掘。

约翰尼说过,“其他人都想成为班尼”。因为班尼代表了一种纯粹的、不顾一切的自由精神。但这种自由是空洞的。凯茜最终明白了,它只会通向自我毁灭。

导演真正想讲的,远不止一个摩托俱乐部的故事。它是美国社会的一个缩影。六十到七十年代的美国,经历着越战、民权运动、反主流文化浪潮,社会剧烈动荡。人们渴望打破旧秩序,却又害怕迷失方向。“破坏帮”的兴衰,正是这种矛盾的写照。他们反抗世俗规则,却又建立了新的帮规;他们追求自由,最终却被这自由困住,成了它的囚徒。

片尾彩蛋展示的照片,直接取自丹尼·里昂的原版摄影集,堪称电影最好的注解。照片里真实的骑手们在笑在闹,摩托车停在路边,阳光灿烂。这些真实的影像与电影故事重叠交融,让人恍惚,分不清哪些是虚构,哪些是现实。

《摩托骑士》用虚构的故事,讲了一个真实的时代。它通过一群边缘人的命运,叩问着一个永恒的主题:关于自由。摩托的轰鸣声里,美国梦碎了一地。追逐的自由,最终成了暴力的囚笼。我总记得凯茜最后望着远方的眼神,那里面有太多说不出的东西。导演没明说,但你知道,有些东西一旦破碎,就再也拼不回去了。