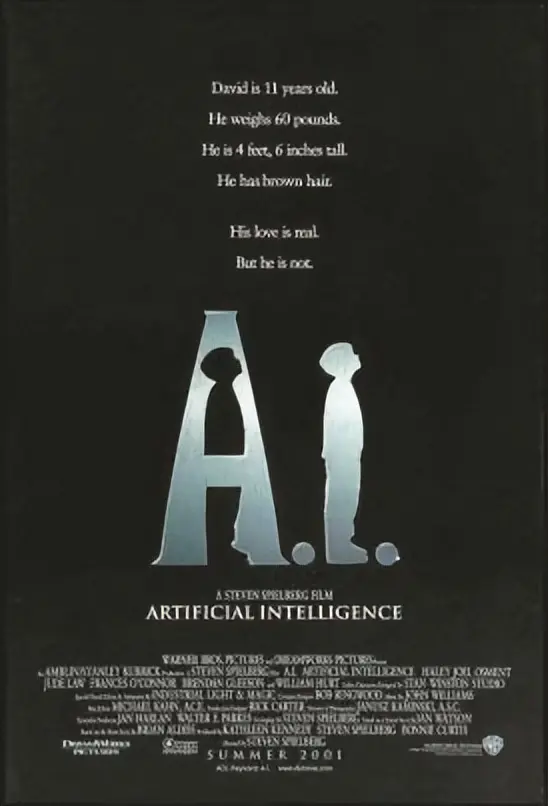

电影《人工智能》海报

20多年前,由史蒂文·斯皮尔伯格执导的《人工智能》上映时,观众看到的是一个披着科幻外衣的寓言故事:一个拥有情感的机器人男孩,在冰冷的世界中踏上追寻母爱的旅程。这部电影在当时并未得到普遍的赞誉,甚至因为节奏拖沓、叙事过长而受到诟病。但随着时间推移,人们才慢慢意识到这部电影在电影史中的独特位置。它既是著名科幻电影导演斯坦利·库布里克未完成的遗愿,又是斯皮尔伯格个人情感的投射,集合了冷峻与温情的双重风格。如今回望这部影片,并将其放在当下人机关系的真实语境中去理解,就能发现,它其实是对21世纪最深刻的预言之一——机器与人类的边界在模糊,技术与情感的纠缠正在成为人们无法逃避的现实问题。

影片讲述的故事并不复杂:人工智能公司创造出一个名为大卫的机器人男孩,他唯一的设计目的就是爱。他被寄养在一个失去孩子的家庭里,试图去安抚一个母亲的悲伤。然而,当真正的儿子奇迹般地恢复,大卫便成了多余的存在。母亲抛弃了他,他开始踏上寻找“蓝仙女”的旅途,希望自己能变成一个真正的男孩,从而获得母爱。这个故事带有明显的童话结构,借用了《木偶奇遇记》的母题,但导演却将它处理得异常冷酷。影片的中段讲的是人类社会对机器的无情放逐与惩罚,机器人被当作娱乐的牺牲品,被追捕、被抛弃,所有温情瞬间消解为深深的孤独与恐惧。大卫的旅程不再是童话般的成长,而是一种注定的徒劳:他的出现是为了爱,但他却无法真正被爱。

当时的观众往往会把这部电影和《终结者》系列或《黑客帝国》放在一起比较,因为它们都探讨了人与机器的关系,但《人工智能》显得过于缓慢、抒情甚至矫情。人们无法预料,20多年后,当生成式人工智能全面进入人类生活时,《人工智能》的问题设定会如此精准。它没有讲述机器的反叛和冷酷战争,而是直击我们最脆弱的部分:当机器能够表达情感、模仿爱、塑造出看似真挚的陪伴时,人类该如何界定“真实”与“虚假”?我们是否还在乎情感的来源,还是只需要在乎情感本身带来的慰藉?

影片在艺术风格上也值得重新审视。它带有典型的双重气质:库布里克的冷峻理性与斯皮尔伯格的情感主义。前半部分中,画面常常显得疏离而冷漠,例如机器展示会、废弃游乐园的追逐、夜色中机械人群的狂欢,都充满一种压迫感和荒凉感,体现了库布里克式的末日寓言。而后半部分,尤其是大卫在海底凝视“蓝仙女”那一幕,则充满斯皮尔伯格式的浪漫和柔情。许多评论者批评这种风格混杂导致影片调性不统一,但换一个角度看,正是这种矛盾构成了影片的复杂性:科技冷酷与人类情感的冲突并存,未来的世界既是充满机器逻辑的机械秩序,也是人类依旧渴望亲情、爱情的情感领域。

20多年后再度回看,我们会发现影片对“爱”的讨论实际上超越了机器与人的二元对立。大卫的“爱”并非自主选择,而是程序设计。他的执念并非自由意志,而是算法设定。但人类的爱真的就完全出自自由意志吗?心理学早已揭示,人类的依恋、欲望、选择往往受制于生理机制、潜意识冲动、社会结构。人类与大卫的差异或许只是程序写在大脑还是芯片中。当母亲对大卫短暂地产生母性怜悯时,那份情感在体验上并不比对亲生儿子逊色。但人类社会依然残酷地划出边界,把机器永远排除在“真正的爱”之外。

影片的另一个深刻之处在于对“童话母题”的反转。《木偶奇遇记》中的匹诺曹最终变成了真正的男孩,获得了成长与救赎。而大卫却永远停留在程序设定的循环里,他只能一遍遍地呼唤“妈妈”,永远在追寻却无法抵达。这种循环揭示出人工智能与人类的根本区别:机器无法成长为“真正的人”,因为“真正”的定义掌握在人类手中。电影最后给予大卫和母亲一天的团聚,这一天更像是一种“赐予式的幻觉”,是一种对机器欲望的暂时满足,大卫注定不会变成“真正的男孩”,他只能停留在被动的渴望里。这样的叙事其实比匹诺曹的童话更接近现实:在人工智能的未来发展中,机器的渴望无论多么逼真,依然是被人类设定的幻影。

当下关于人工智能的讨论往往围绕伦理与治理,但《人工智能》提醒我们重视一个更深刻的问题:我们如何定义“人”的独特性?过去人类以理性、语言、工具使用来界定自我独特性,但机器已经逐渐跨越这些界限。影片通过大卫把焦点放在人类最自以为不可替代的“爱”上,却揭示出连这最后的壁垒也可能动摇。或许未来人类真正需要面对的不是机器反叛,而是机器的“无辜”:当一个程序真心实意地爱你,你却因为它是程序而拒绝它,这种拒绝究竟是合理的自我保护,还是人类的偏狭?

斯皮尔伯格并不是在谈论未来的科技,而是在借助未来寓言反思当下的处境。大卫的故事,其实就是我们与技术关系的寓言:我们创造出能够爱我们的存在,却又害怕它们真的像人一样去爱。这种矛盾,正是21世纪最核心的人机情感悖论。

《人工智能》让我们反思:人类究竟想从人工智能中得到什么?是无条件的服从,还是平等的陪伴?是冷冰冰的工具,还是温柔的伙伴?这些问题在影片中以大卫的悲剧呈现,而在现实中则逐渐成为每一个人都可能面临的选择。

因此,把《人工智能》放在今天来看,它比任何一部热衷于描绘机器战争的科幻片都更贴近我们的真实处境。它让我们看到,人与机器的亲密关系并不是未来才会到来的问题,而是已经在悄然塑造我们生活的事实。当人类一次次创造出会说话、会安慰、会陪伴的智能体时,我们其实已经走进了斯皮尔伯格的电影。电影在20多年前提出的问题,今天仍然没有答案,但正因如此,它才显得如此重要。