时尚界风靡已久的“病态瘦”审美终于被审判了。

根据报道,ZARA 因为广告模特被以“瘦的不健康”为由,被英国相关部门强制下架了两张广告照片。

该事件的起因是管理部门收到投诉,投诉者称该照片中的模特过于瘦弱,存在引导“不健康审美”。

而经过调查,该部门发现,这两张照片在拍摄中使用了灯光、色彩编辑、造型设计、模特姿势等刻意强调了模特的瘦弱感。

事后,ZARA 删除照片,修改了相关内容,并提供了证明模特健康的证明。

在时尚界,强调瘦,奉行以瘦为美,已经是惯例了。

但现在,这种惯例开始受到了质疑。

今年 7 月,英国玛莎百货的一则牛仔裤广告也因为“模特不健康的消瘦”被禁播。

从比基尼开始的原罪

事实上,这样的广告和模特已经在时尚界独领风骚的近百年。

时尚界因为娱乐圈直接与消费者挂钩,站在了行业鄙视链顶端,因此这种“病态瘦”的审美影响早已从模特、走秀辐射到了娱乐圈的明星艺人,最后影响到了每一个普通人。

即使与时尚毫不搭边的普通人,在评价明星的时候,也会不由自主的用胖瘦去衡量美丑。

胖确实不好,早在 1940 年,美国的保险公司就对投保人的体重划下了肥胖的警戒线。

1946 年比基尼泳装诞生,这成为“以瘦为美”的撬动点之一。

1948 年,有科学研究证明了过度肥胖与冠心病等心血管疾病有直接关系。

但当时的审美,强调的是健康与美丽兼顾。

直到 1960 年,比基尼经过好莱坞明星在荧幕上的传播,从被大多数人拒绝到被大多数人接受,从而也引发了第一次大规模的身材焦虑。

衣服覆盖面积的减少,让人们对身材的关注度增多,市场进入减肥的黄金时代。

在市场的推动和人们第一次直面自己身材的焦虑下,瘦为美正式成为主流。

从 1960 年开始,以往的老模特被抛弃,进入“新模特”时代,“瘦如平板”成为筛选模特的重要标准。

由那时开始,模特就一路朝着“更瘦、更瘦、更瘦”的道路狂奔了下去。

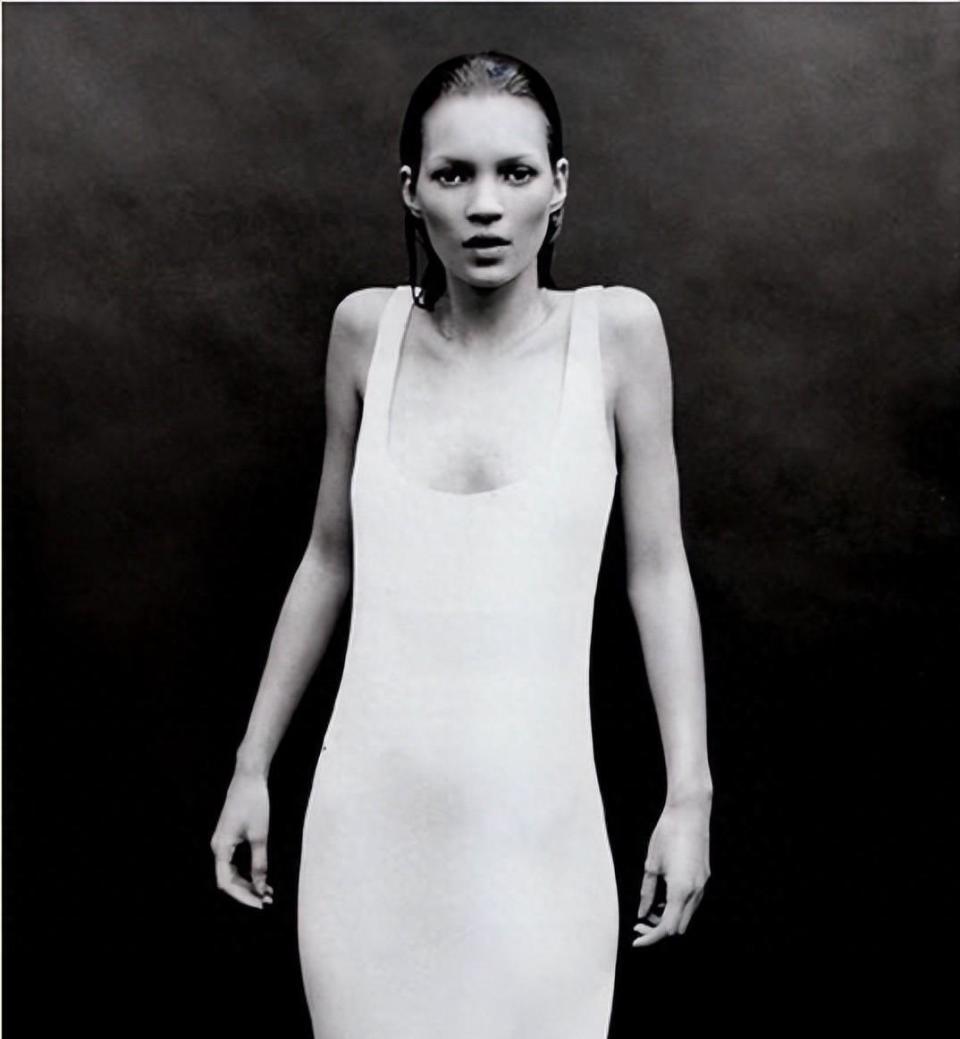

瘦到皮包骨的超模凯特莫斯曾是时尚界各大设计师最爱的缪斯。

时尚界的潜规则,刘亦菲蒋欣也逃不过

瘦成了时尚界的潜规则,没有人会直接说你不够瘦,但衣服码数越来越小,出现在荧幕上女性美的代表越来越瘦,设计师和各大品牌选择的模特越来越瘦。

不瘦,就穿不进那些窄窄的衣服走上 T 台,甚至根本不会有设计师邀请。

不瘦,就不会有品牌代言,不会有商业价值,不会被市场认可。

从上世纪 90 年代开始,模特的 BMI 基本都在 16,即使如此,她们还是要更瘦才能维持住业内的地位。

国际名模刘雯出道时就不胖。

但现在已经瘦到皮包骨了,还要用妆容尽力去凸显更瘦。

以敬业出名的刘雯,能这么多年,孜孜不倦的一路瘦下去,只能说明,时尚圈的规则就是如此。

从时尚圈的风也吹到了娱乐圈。

抛开刘亦菲的演技,她的身材每次出现在银幕上必被诟病,演电视被指五大三粗,出席颁奖典礼被说虎背熊腰。

刘亦菲不瘦,但她的身材也远远谈不上胖的夸张,在没有引发其他疾病的情况下,并没有太跳出基本上审美的范畴。

但在公众舆论里,这已经是胖了。

即使她的粉丝,也只能说:“谁说仙女不能胖”而不是说“她不胖”。

同样的还有蒋欣,高个子大骨架,演技够用,作为演员也塑造了经典角色,但最终,还是被一个“胖”字打退,开始减肥。

小花李兰迪上位,访谈居然用了不少时间谈自己青春期无法减肥的痛苦。

诸如此类,甚至还有小 S 惊天动地的口号:“要么瘦要么死”。

明星效应的加持下,普通人根本没有抵挡这样审美观的冲击。

在没有指导的情况下,青少年更容易走上极端。

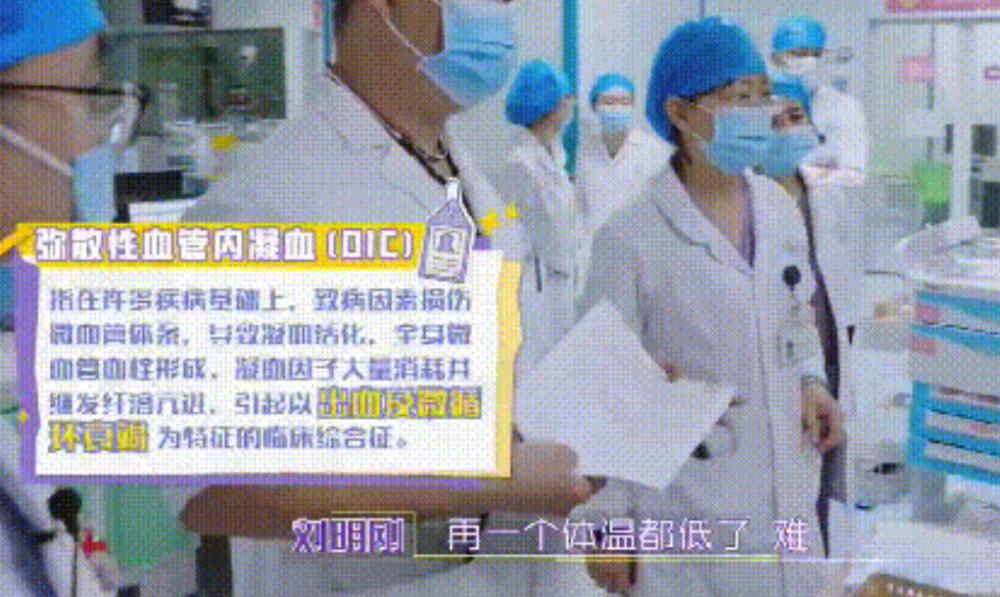

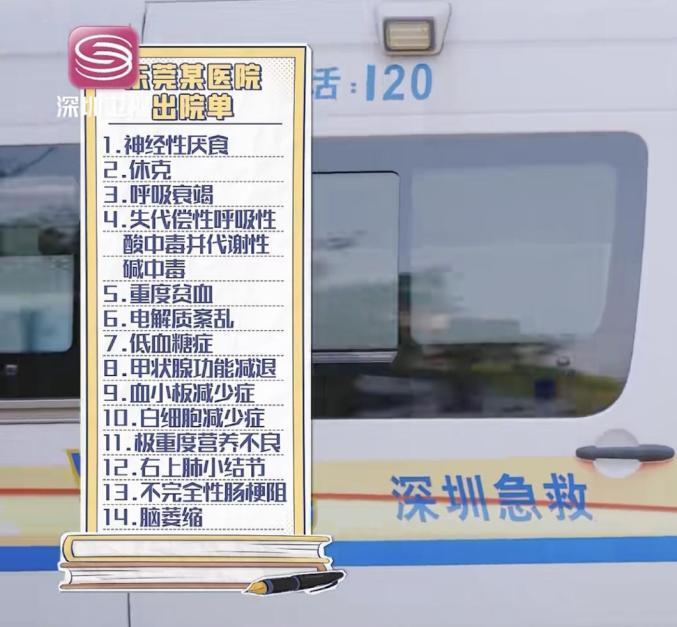

2023 年,女孩小玲为了减肥,得了厌食症,50 多天未进食,到医院的时候,身高 165 体重只有 24.8 公斤。

医生抬她的时候,甚至惊讶:“好轻,感觉像一床被子。”

她减肥的初衷是她喜欢的男孩的意中人比她瘦。

于是,她偷偷开始减肥,而她最开始的体重也只有 104 斤。

但开始减肥后,她则陷入了减肥的怪圈,开始与人攀比谁更瘦。

这恰好就是以瘦为美最直接的影响,更瘦的人更美。

“她成绩比我好,但我更瘦。”

“她长得好,但我更瘦。”

瘦成了唯一甚至最终的标准,她原本只想减到 50 斤,但到了 50 斤,却已经控制不住自己了。

她得了厌食症。

家人带她去医院看病,她有一点力气就逃跑、就跳车。

最终,她离开了。

她说想活,但就是不能接受吃东西。

小玲的事并不是孤例。

近些年有越来越多的青少年因为减肥而引发疾病得案例涌现了出来。

这使得更多的注意力聚焦到了这件事上来。

中国网友吵翻了:我们该跟进吗?

这些案例不仅在中国发生,也在世界各个角落发生,也正是这些事情,才让各国开始重新审视从时尚圈刮起的这股“瘦为美”的风。

从 2015 年开始,时尚界开始修正了一些标准。

以法国为首的国家开始禁止 BMI