本文转自:科普时报

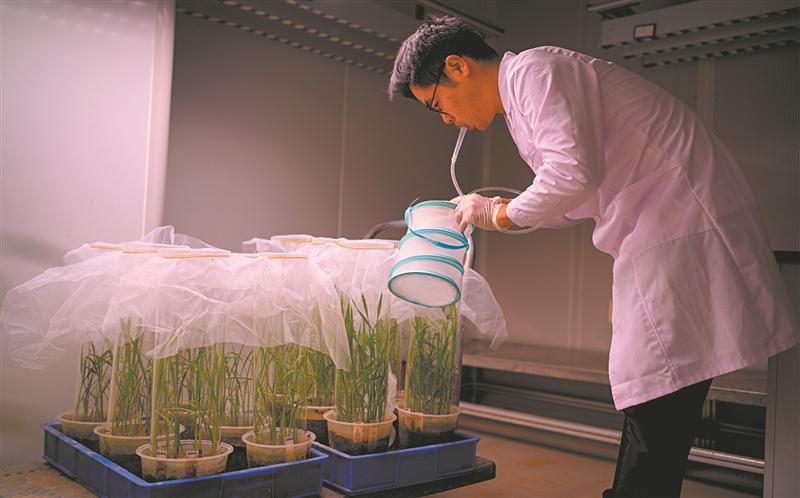

| 2025年3月30日,位于三亚的中国农业科学院国家南繁研究院,水稻科学家用室内饲养的稻飞虱,对野生稻及部分栽培稻幼苗进行抗虫鉴定,筛选抗虫资源及克隆优良抗虫基因。 |

| 2024年1月30日,野生稻科考队深入三亚山区密林寻找疣粒野生稻。疣粒野生稻生长于阳光充足且有一定遮阴的位置,寻找极其困难。 |

| 2024年1月30日,野生稻科考队在三亚山区发现的疣粒野生稻。 |

| 2025年3月29日,位于三亚的国家南繁科研育种基地,钱前院士团队的科研人员在田间割稻,准备脱粒测产量。 |

| 2025年3月30日,位于三亚的国家南繁科研育种基地迎来水稻收割季,钱前院士(右一)和科研人员对不同的水稻品种材料进行取样。 |

| 2024年1月19日,国家野生稻种质资源圃物种展示区,水稻专家在田间清理附在野生稻茎秆上的福寿螺卵,避免其啃食野生稻的秧苗、破坏野生稻的生存环境。 |

10月16日是第45个世界粮食日。一株发现于海南三亚大山深处的野生稻,通过活体保存与基因研究,历经两年的科研接力,被成功移植国家野生稻种质资源圃,成为守护国家粮食安全的生动缩影。

2024年1月,三亚市农业农村局专家在深山普查中,发现一株珍贵的野生稻。为弄清楚它的身份,中国农业科学院专家组迅速响应,经中国科学院院士、水稻种质资源专家钱前现场鉴定,确认其为罕见的疣(yóu)粒野生稻。随后,这株野生稻被转移至中国农科院国家南繁研究院,正式开启科研之旅。

科研团队利用杂交技术与分子生物学手段,开展抗虫基因克隆与逆性研究,通过构建遗传群体系统挖掘优良基因。初步研究完成后,野生稻被移交至国家野生稻种质资源圃。这里保存着22种、1.3万份野生稻资源,是目前全球最大的野生稻种质资源圃。

活体保存,是资源圃的一大亮点。为还原原生环境、让野生稻保持原始状态,科研人员每隔一段时间,就要给野生稻“理发”——将长高的植株剪短,以避免野生稻根部萌出新株、种子自然脱落造成种质混杂。今年3月,位于三亚的国家南繁科研育种基地,利用活体野生稻优良特性育种的试验田迎来丰收,进一步推动了优质水稻种质资源的研究。

种质资源是农业的“芯片”,野生稻是水稻的祖先种,它对培育水稻品种,提高水稻产量和品质具有不可估量的价值。回顾我国水稻育种历程,从1970年袁隆平和团队在三亚发现了“野败”野生稻,到中国工程院院士朱英国以海南陵水“红芒”野生稻为母本,育成红莲型杂交稻,每一次突破都与野生稻密切相关。

目前,科研团队正持续推进基因鉴定与育种应用。钱前院士透露,计划用10年完成资源圃里所有野生稻的基因和表型鉴定,为种业创新体系建设提供支撑。