本文转自:玉林日报

寻找曾肇图:

鹅颈岭上的传说与余韵

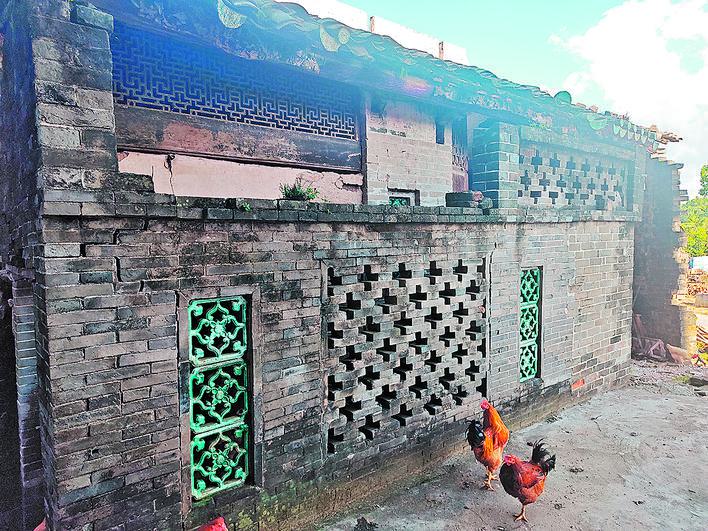

“九厅十八井”建筑复原图(红框内为保存至今的厕屋)。

厕屋的木雕与绘画十分精巧。

在玉林老一辈的口中,曾肇图是一个与古城墙相连、充满生活气息的传说人物。然而,对于年轻一代,他却是史料中难觅踪迹的谜团。这位传奇人物是真实存在还是民间虚构?一段文史记载,指引我前往鹅颈岭村,在残垣断壁与村民的回忆中,追寻一座客家围龙屋的踪迹。

口耳相传:

◆从哄睡故事到文史传奇

在玉林人的记忆里,曾肇图早已成为一个浸润着生活气息的“传说符号”。在20世纪网络尚未普及的年代,他的故事如同璀璨星辰,照亮了许多人的童年。夜晚,祖辈在哄“侬”入睡时,总会绘声绘色地讲述不同版本的曾肇图故事。“发迹后慷慨捐资修筑鬱林州古城墙”“善待木工”“买布趣事”和“筹备嫁妆”等故事,勾勒出一个亲民、诙谐、好玩又个性鲜明的人物形象。虽然情节各异,但基调始终如一,字里行间满是对他的褒扬,称赞他慷慨大方、体恤他人,更赞叹他与乡邻和睦相处、不分贵贱的处事态度。

正因这些传说在民间流传甚广,20世纪80年代,政协玉林市委员会文史资料委员会特意将百姓口耳相传的故事整理成文,以《传说中的曾肇图轶事》为题发表。文章一经面世,便在玉林地区引起不小反响。出于对曾肇图故事的好奇与喜爱,民众争相购买、收藏,这份承载着乡土记忆的文字,成了连接玉林人情感的特殊纽带。

然而,随着互联网和现代媒体的普及,人们接触的故事题材愈发多元。曾肇图的故事在“90后”“00后”中的流传热度,已不如上个世纪那般浓烈。即便如此,仍常有网友问我:“阿顺,你认识曾肇图吗?”与他们交流时我发现,这些年轻人对他充满好奇,想通过史料查证他是否真实存在,可几番努力都找不到突破口。最终辗转联系到我,希望能探寻到有用的线索。

循迹访古:

◆在现实中触摸历史

曾肇图到底是真实的历史人物,还是民间虚构的形象?近日,我从柜底翻出尘封多年的《玉林市文史资料》,翻开第87至93页的《传说中的曾肇图轶事》。书中一段记载格外引人注意,勾勒出曾肇图的生活轨迹及所修建的建筑布局:

“曾肇图在鹅颈岭还特建一座能同时摆四十台酒席的‘尚武厅’,供拳术馆练武使用,而且他自己也拜师学拳,这是全鬱林富翁所没有的。在鹅颈岭建新居的时候,在新居正座的外围建筑一座城池计城墙墙基阔约七尺,高1丈4尺,城周约一里,均用大型特制方砖砌成,城墙外向建城垛,内向架木板以通行人,设三只城门三座炮楼……这样的建筑,是全鬱林富翁所没有的,也是全广西三等县以下的城池所罕见的。”

文章提及曾肇图修建于鹅颈岭的古宅,成为考证的关键突破口。梳理关键词,我得到“尚武厅”“城池”“城墙”“炮楼”等信息。

通过百度地图搜索“鹅颈岭”,很快得到一条便捷的路线。循着导航指引,经过玉林市湿地公园,继续往南行驶约三公里,便抵达鹅颈岭村。这是一座透着古朴气息的村庄,恬静、秀美,仿佛时光藏在了青砖黛瓦间。我把车停在村口,开启了寻访之旅。刚进村,一段残垣断壁便撞入眼帘,其尺寸与前文所述的“城墙”大致相符,瞬间让人心头一紧,仿佛触摸到了历史的边缘。

绕过这段斑驳的城墙,顺着缓坡向上走,又见到城墙的另一截遗存。只是随着民居增多,曾经完整的城墙终究拗不过生活的烟火气,被一处处民居蚕食得断断续续,那些缺损的缺口,像在无声诉说着岁月的变迁。

走过坡顶,脚下换成了粗河沙打造的三合土地坪。从工艺分析,这地坪该有两百多年历史了。视野较开阔,不难想象当年这里的敞亮,或许当年的尚武厅就位于此处。一旁的村民笑着解释:“这是围龙屋里的围龙地坪。”穿过地坪继续往前走,散落的门墩、染布石、射击石等老建筑构件映入眼帘。它们或卧在村民家门口,或藏在庭院角落,或被野草半掩在路边,零零散散,没个规整。看到这儿,我的心沉了下去,隐约猜到了不愿看见的结局。

我向村民打听古宅的过往,他们沉默片刻,才缓缓说道:“1949年后,曾肇图的房子被分给贫农,贫农将房子拆了,部分青砖用来盖自家新房。到了20世纪80年代,其余青砖被拉去建学校和办公大楼。这里就剩些太重搬不动的……”随后,一位老人从家里拿出一张泛黄的草图:“这是20世纪大伙凭着记忆画的,房屋大致轮廓就是这样。”

老人细细讲起建筑的布局:整座宅院分两部分,左侧是嘉庆年间曾肇图监工用的房子,工艺比较普通,如今倒还完整保留着;右侧是道光初年修建的“九厅十八井”客家围龙屋。他用手指在草图上勾勒着,语气里满是怀念:这座围龙屋有五个大门,墙上满是壁画,屋檐木头上刻着蝙蝠、喜鹊、梅花鹿。功能区分明,染坊、煮酒坊、盐仓,清清楚楚。每说一处,老人都忍不住叹气。我听着,也跟着揪心——若这精致的建筑能留存至今,定是客家建筑工艺的“活化石”。

在村民的引导下,我找到了史料所说的半月塘。它位于围龙屋正座南边,塘边用红条石整齐码砌,站在塘边望去,格外壮观。微风拂过,塘面泛起涟漪,让人不由得想起“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊”的诗句,心头的郁结也消散了几分,豁达感油然而生。

历史在给人遗憾的同时,也留下了一点余温。在半月塘的角落,竟还保留着一间没被拆除的厕屋!如今被村民用来养鸡。走进屋内,细腻精巧的工艺扑面而来。屋檐下的木雕虽蒙尘,却依旧栩栩如生;墙壁上的绘画虽已斑驳,神韵却丝毫未减。每一处雕琢都藏着匠人的巧思,每一条线条都沉淀着岁月的痕迹。这间厕屋虽逃过被拆除的命运,却早已与原主人断了关联,无人照料,任凭风吹雨打,在时光里静静伫立。即便如此,木雕与绘画的灵气仍在,历经两百多年,依旧能传神地呈现在世人眼前。这不禁让人赞叹:道光年间的工匠技艺何等精湛!当年选用的建材何等扎实!要知道,一座建筑能跨越两百多年留存,离不开每一个环节的严苛把控,无论是雕刻的力度、绘画的技法,还是木料的甄选、墙体的修筑,但凡有一处马虎,都难让这份工艺精髓延续至今。

最后,我还见到了另一处两百年前的遗迹——位于幽深古井旁的斑驳炮眼。昔日用于防御的炮楼,如今已悄悄融入周边民宅,不仔细看难以察觉。这里曾是传说中“三座炮楼”的重要组成部分,亦是当年城池里极具代表性的一处景观。《传说中的曾肇图轶事》曾以“三只城门三座炮楼……这样的建筑,是全鬱林富翁所没有的,也是全广西三等县以下的城池所罕见的”来描述其标志性创举。曾几何时,鬱林知州王彦和曾因这座带防御系统的“城池”登门拜访,进而有了“曾肇图慷慨捐资修建鬱林州城垣”的美谈,留下不少脍炙人口的传说。道光后期,鬱林各处匪患四起,曾肇图的远见得到验证,他的家族靠着这个防御工事,平安度过了那个动荡的非常时期。

文明之思:

◆薪火相传,莫使遗珠成憾

作为一名文史爱好者,当我在田间地头完成实地调查,将眼前的遗迹与史料一一对照印证时,心中非但没有预想的喜悦,反而萦绕着一股难以言说的隐痛。那座集客家工艺之大成、堪称“活态工艺博物馆”的建筑,本是我们与往昔对话的珍贵媒介。它的消逝,不仅是物质形态的湮灭,更是一段文化记忆的断层。

文化是历史的沉淀、文明的载体。中华文明之所以能源远流长,正因其在传承中不断积淀、生生不息。我们唯有稳稳站在前人的肩膀上,汲取先辈留下的文化养分,方能创造出更辉煌的新时代文明。但愿鹅颈岭这这样的的文化之憾不再重演,期盼文明的薪火相传,始终保持着绵延不绝的连续性,让每一代人都能以“青出于蓝而胜于蓝”的姿态,在时代浪潮中不断绽放新的光彩。