本文转自:科普时报

故宫养心殿完成十年大修

六百年殿宇暗藏古人营造智慧

□ 周 乾

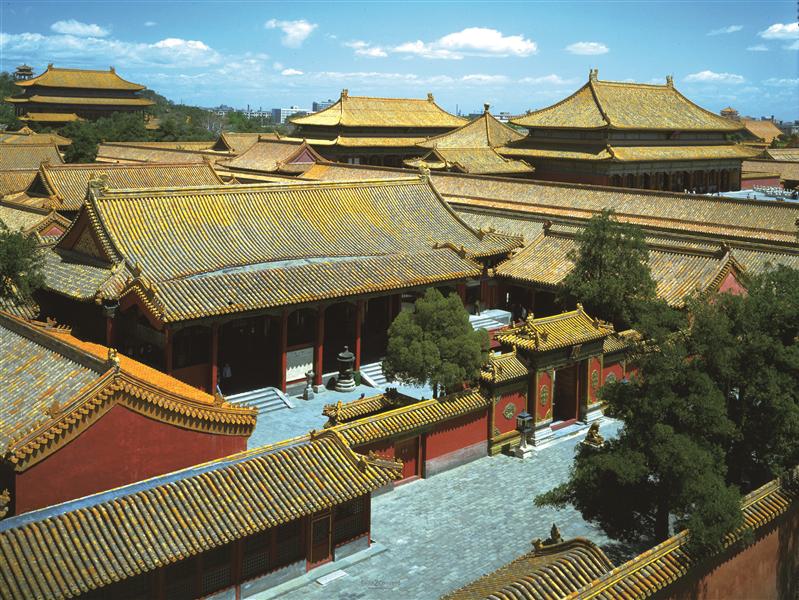

| 图为养心殿院落鸟瞰。 |

| 图为三希堂北间小阁西墙上的通景画。 |

| 图为养心殿东暖阁后檐窗雨棚。 |

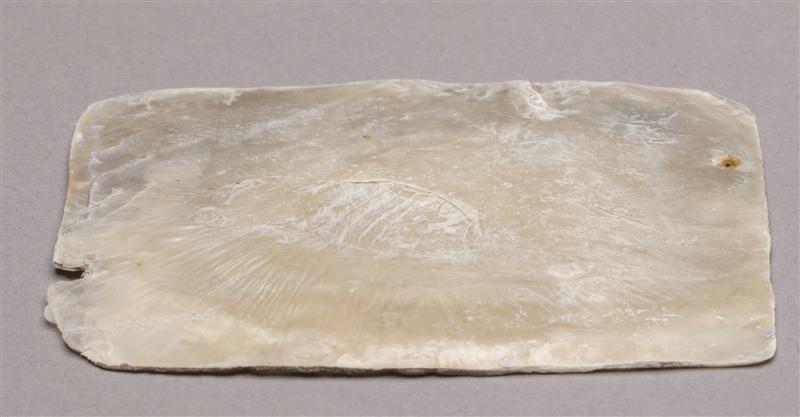

| 明瓦 |

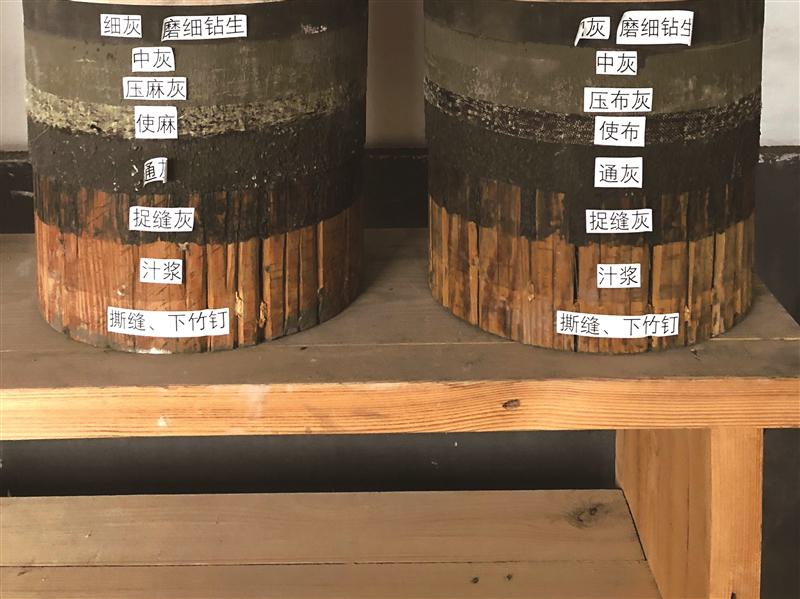

图为养心殿“一麻五灰”地仗分层示意。 (本文图片由作者提供) |

今年是故宫博物院建院100周年,历经10年修缮后的养心殿也有望于年内重新对外开放。

养心殿坐落于紫禁城内廷乾清宫西侧,始建于明嘉靖年间。在明代,它是皇帝起居听政之余的闲居用膳之所。至清代,自雍正皇帝起,养心殿一跃成为皇帝的正式寝宫,并逐渐成为日常处理朝政、召见臣工的核心场所。

从建筑营造角度看,养心殿不仅是一处历史空间,更是一座浓缩古人智慧的“黑科技”实验场。

为木构件穿上“保护衣”

地仗层,是中国古建筑中用于保护木构件的传统工艺层,如同为木材穿上一件厚实的“保护衣”。在养心殿的修缮中,匠人使用以猪血与石灰调制的“血料”作为天然胶合剂——具有良好的干燥性能和黏结性能,再与砖灰、面粉、桐油、麻丝等材料混合,反复调配成复合灰浆。

这种灰浆被逐层涂抹在木构件表面,形成多层叠压的牢固结构,能有效抵御日晒、雨淋、虫咬等侵蚀。

在所有地仗做法中,“一麻五灰”堪称经典。其工艺是从木材表面起,抹五种灰浆、贴一次麻,从内到外层层守护。

最内层是“捉缝灰”。匠人用粗砖灰与血料调成灰浆,涂抹于木材表面,专门填补木材上的裂缝与孔洞。

第二层是“通灰”。这一层使用更细腻的灰料,整体刮涂,如同为木头“美颜”,将凹凸不平之处全部抹平,为后续工序打下均匀的“地基”。

之后进入关键环节——披麻。成片的麻丝被油血灰料牢牢粘贴在通灰层上。麻丝如同建筑的筋骨,其纵横交错的纤维形成强大拉力,能有效抑制木材因温湿变化而开裂,使地仗从一层“硬壳”升级为具有韧性的“复合铠甲”。

麻层之上,还有“压麻灰”“中灰”两道工序。“压麻灰”将麻丝完全覆盖压实,“中灰”则抹平表面。

最后一层是“细灰”。这是最细腻的一道工序,使用极细的灰料,刮平后阴干,再反复打磨,直至表面平整光洁,为后续油漆彩绘提供完美的“画布”。

在“一麻五灰”地仗工艺的保护下,梁枋上的彩绘跨越数百年时光,至今依然色泽鲜亮,流光溢彩。

三希堂通景画巧拓空间

三希堂,这间养心殿西暖阁,原名“温室”,直至乾隆十二年(1747年)才得现名。它堪称紫禁城中最小的书房,由南北两间仅约四平方米的小阁相连,虽格局紧凑,却自有一番精巧气度。

在北间小阁西墙上,正对三希堂入口处,悬挂着一幅引人入胜的西洋透视画——通景画。此画以焦点透视法绘于五块绢布之上,巧妙拼合成一幅完整的空间幻境:从顶棚、青花瓷砖铺地,到两侧装饰隔窗的墙壁,再到正中央的月亮门,门中透出园林景致,层层推进,意趣横生。

虽为平面绘画,却凭借精准的透视技法,营造出强烈的立体感与视觉延伸效果——仿佛在西墙上“打开”了一条通往花园的走廊,巧妙地将室内与户外连为一体。更令人赞叹的是,画中“走廊”的青花八宝地砖,与三希堂真实的地面纹样一致;两侧隔窗的芯纹,也与室内实际装饰如出一辙。这种细腻呼应,使得画境与室内陈设融为一体,真假难辨。

而从画中隔窗“透入”的虚拟光线,又进一步强化了空间的深度,照亮“走廊”中心,将观者视线自然引向尽头的月亮门。门外花树湖石点缀,梅枝初放,仿佛可步入其中。当观众走进三希堂,这一视觉幻象迎面而来,原本狭小略暗的书房,仿佛瞬间被拉伸、点亮,变得开阔通透。

东暖阁外有个“阳光房”

从建筑学角度看,“阳光房”指的是能够充分接纳光照的建筑空间。现代阳光房通常以玻璃作为屋顶和墙面,让光线自由洒入。而在养心殿东暖阁的后檐,其实也隐藏着一处“阳光房”——一座铺有上千片透光“明瓦”的雨棚。

所谓“明瓦”,是以海月等贝类外壳为原料,经多道工序制成的半透明瓦片。海月生长于东海、南海,其壳体质地轻薄、柔韧,且透光性好。明代《闽中海错疏》中记载:“海月形圆如月,亦谓之蛎镜。土人多磨砺其壳,使之通明,鳞次以盖天窗。”说明当时东南沿海的居民,就已将其打磨后如鱼鳞般铺于天窗,兼顾遮雨与采光。

这类以海月壳为材料的窗户,在东南沿海和江南园林中被称为“蜊壳窗”。制作时,需精选质地优良的海月壳,经过打磨、切割与组装,再一片片钉在木质窗棂上。

养心殿室内空间大,前后檐均设有窗户以便采光。然而,这座大殿坐北朝南,北侧的后檐窗采光条件较弱。若在此设置完全不透光的雨棚,虽能遮雨,却会进一步影响室内亮度。而使用明瓦作为雨棚棚顶,则巧妙解决了这一矛盾:光线可透过瓦片照射到后窗,既遮风雨又不阻光照,近似于现代的玻璃顶,成为养心殿建筑中一处不显眼却充满智慧的细节。

(作者系故宫博物院研究馆员)