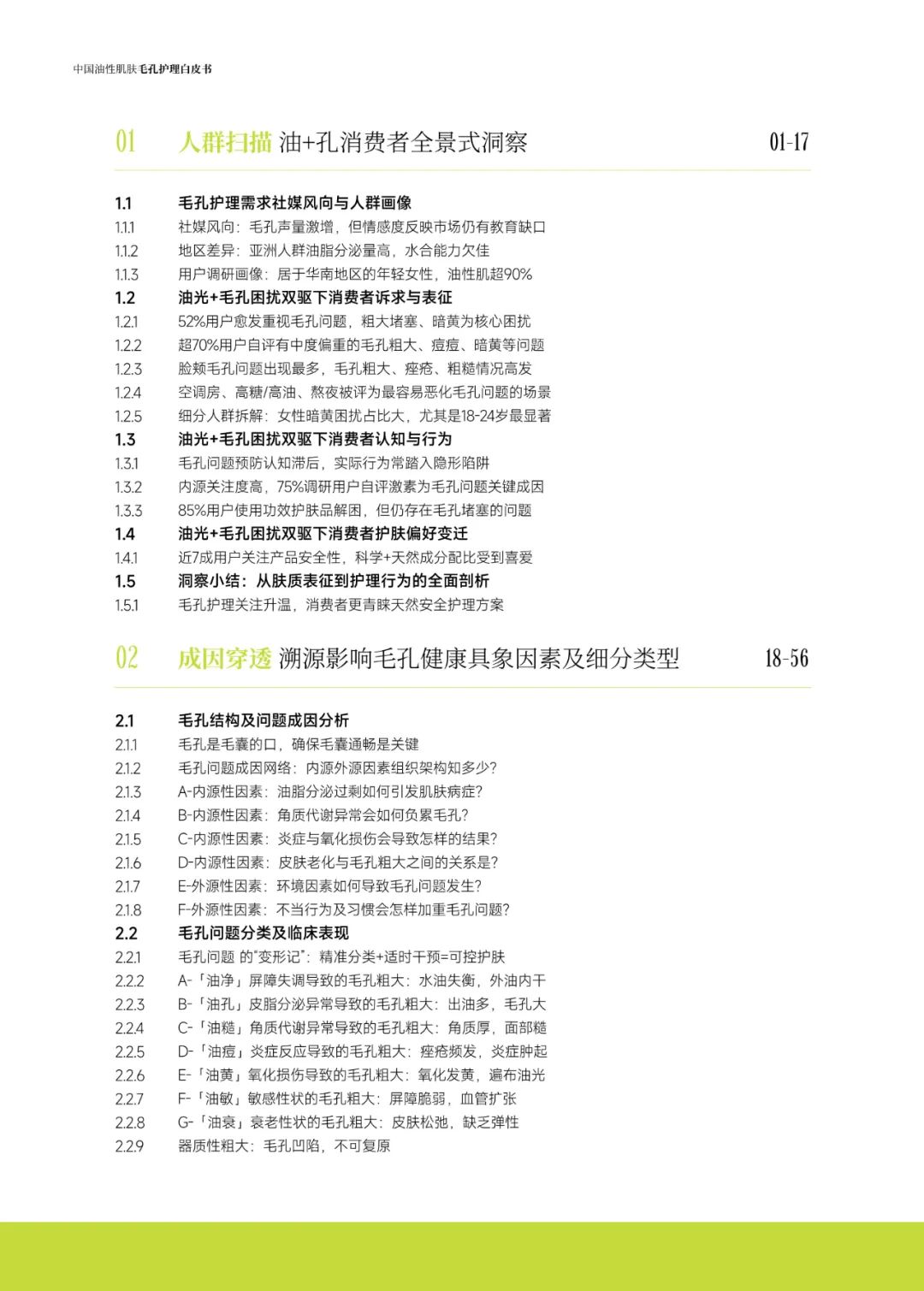

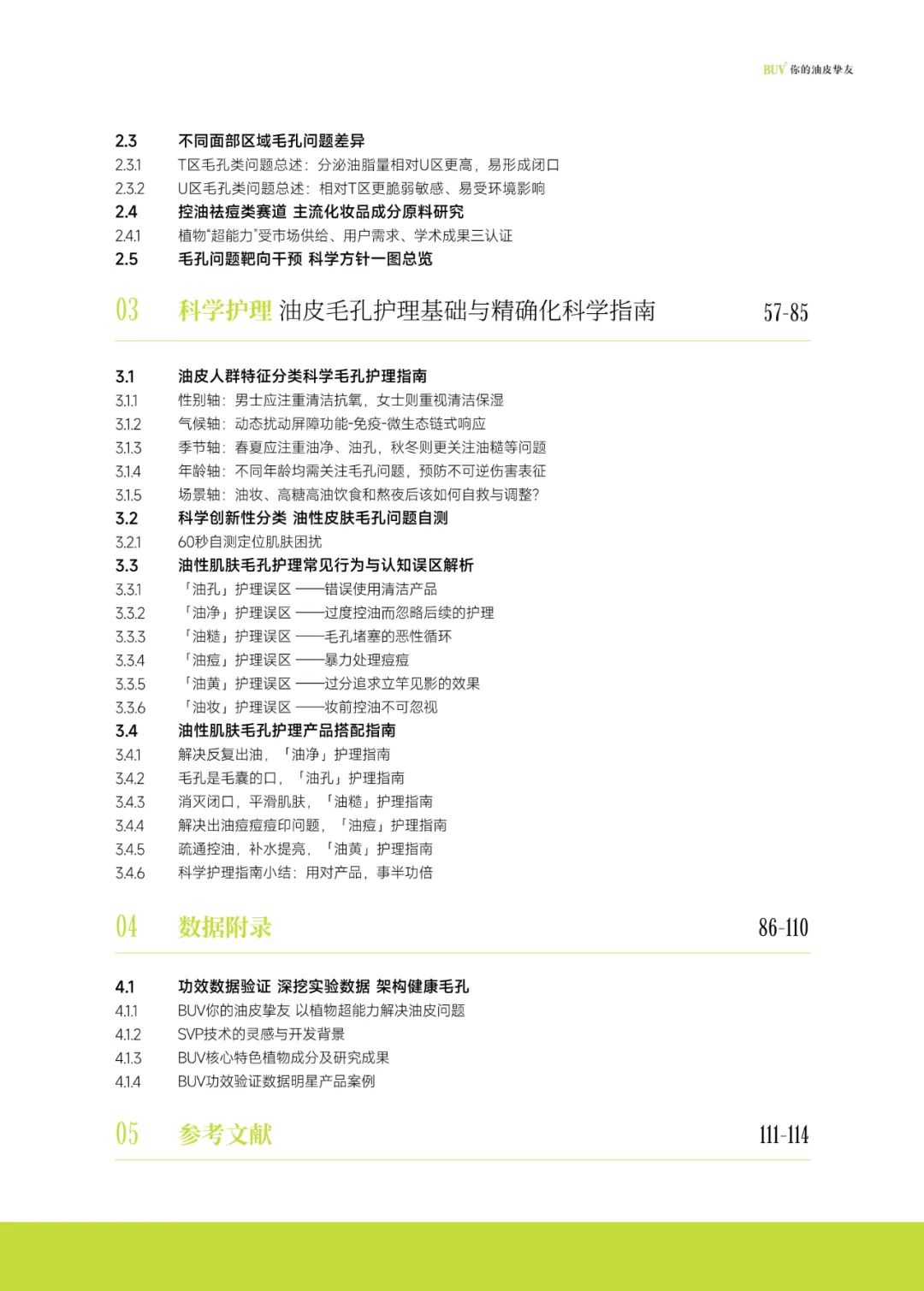

以下是对《中国油性肌肤毛孔护理白皮书》核心内容的系统总结,涵盖研究背景、用户洞察、问题分类、科学机制及解决方案:

一、研究背景与行业痛点

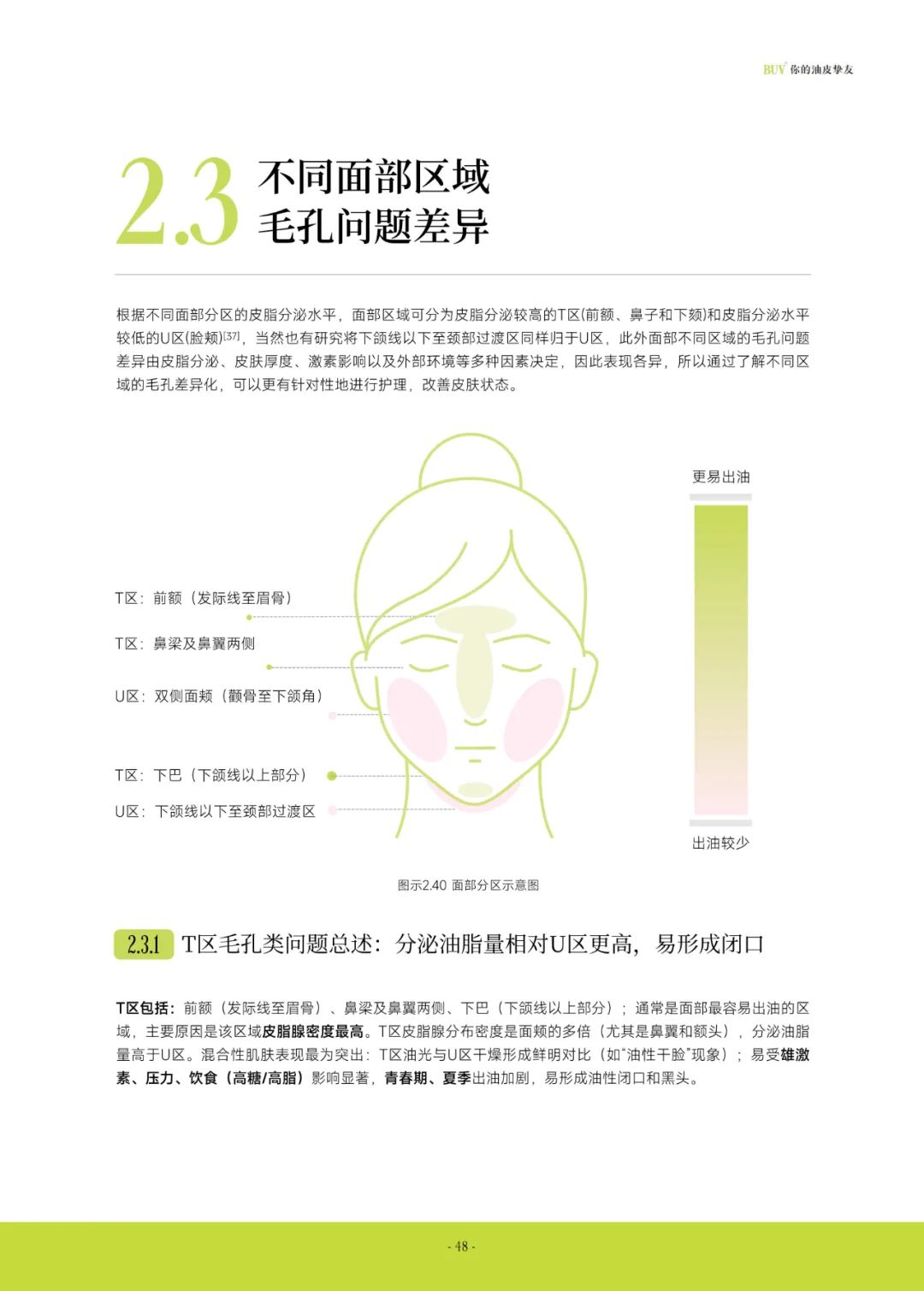

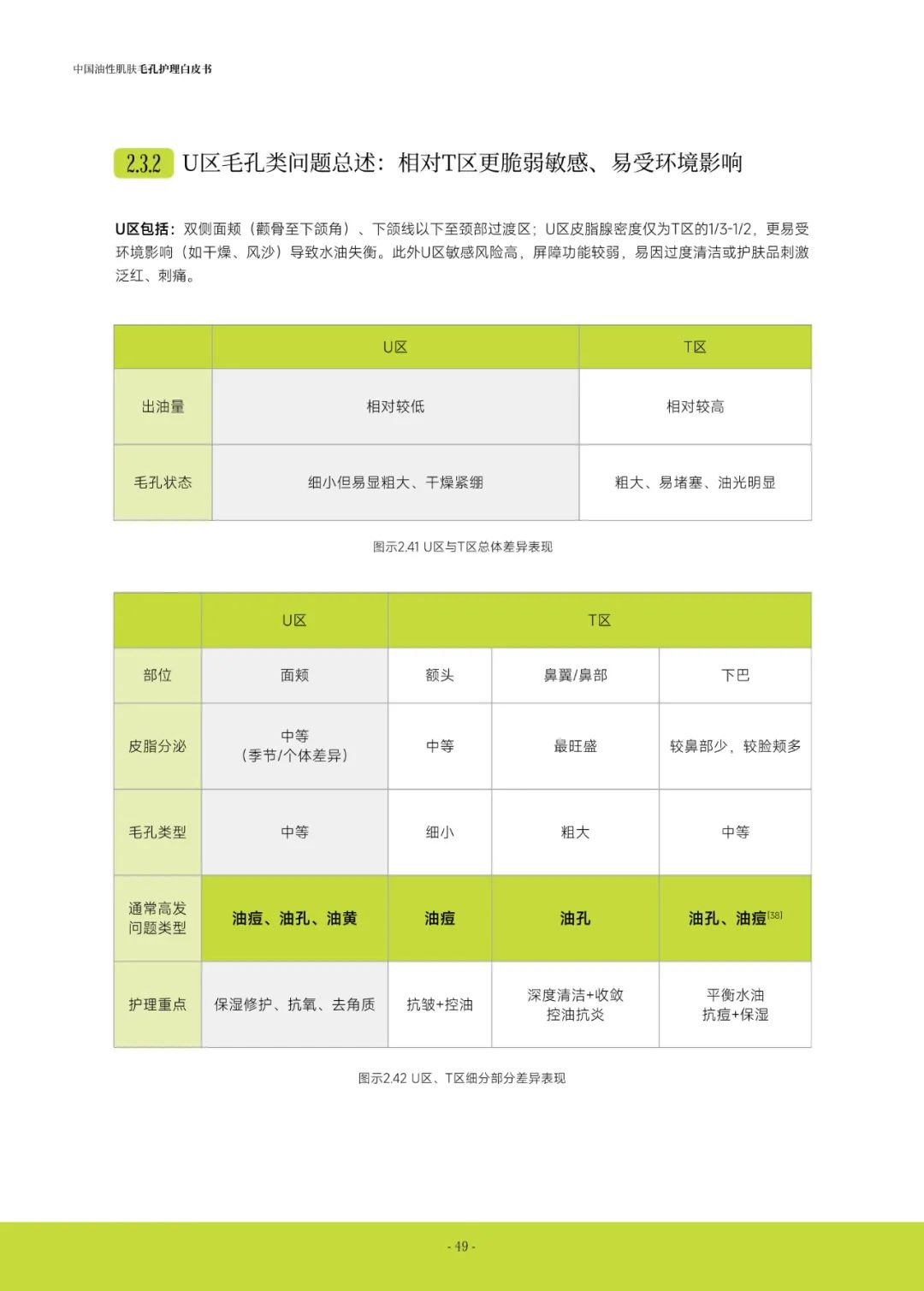

市场现状

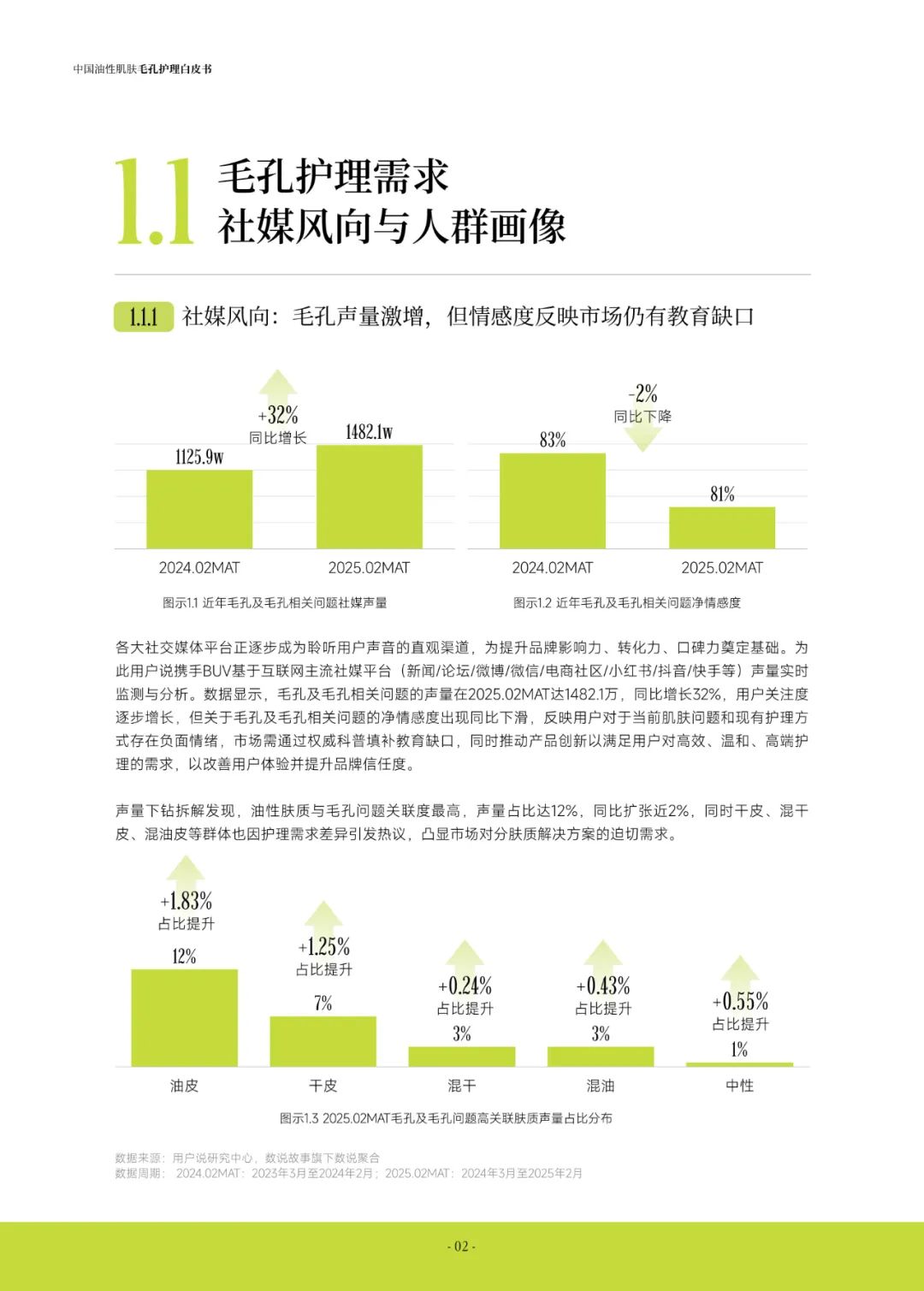

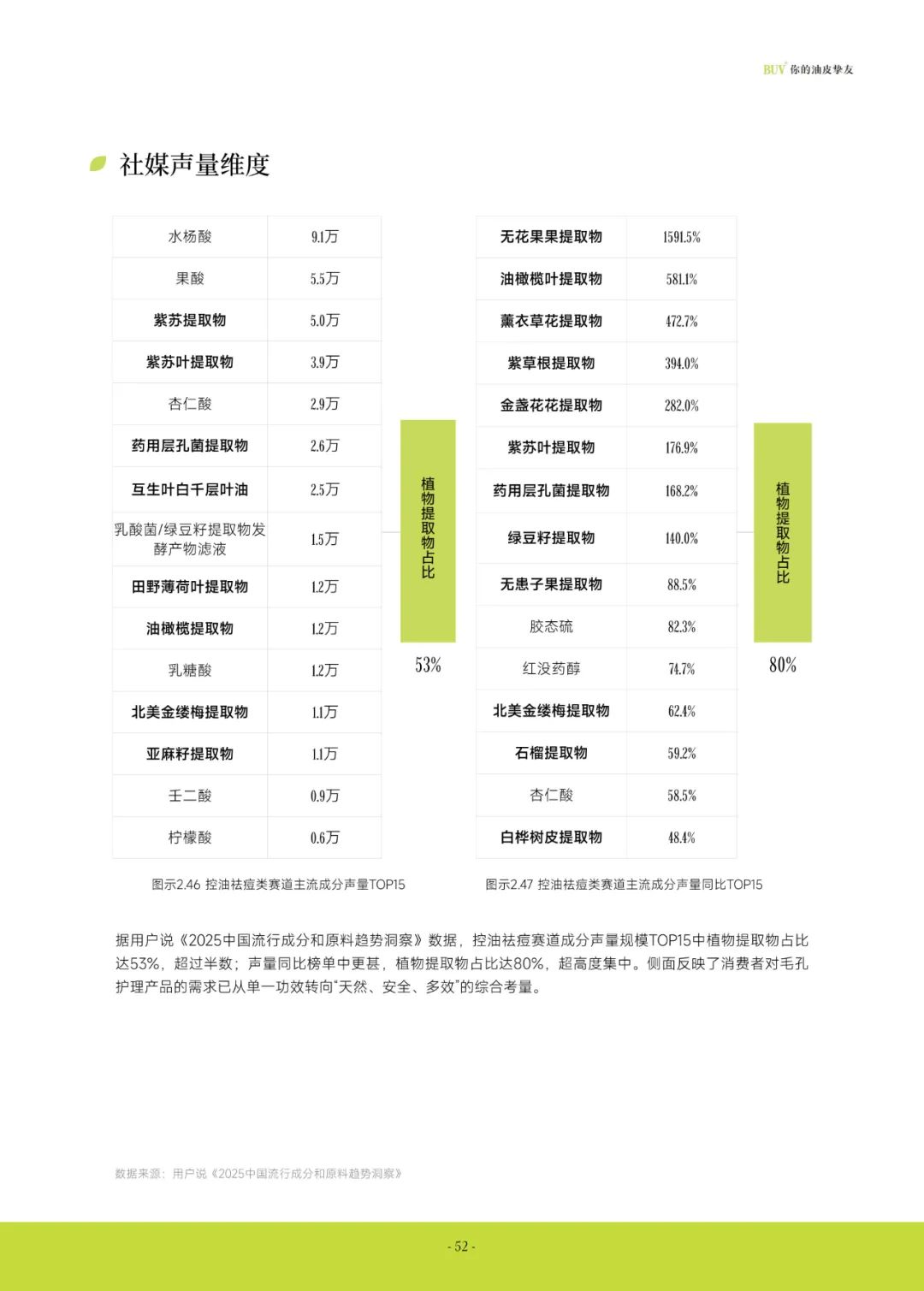

- 毛孔护理社媒声量激增(2025年同比增长32%),但用户净情感度下滑,反映现有方案存在教育缺口与体验不足。

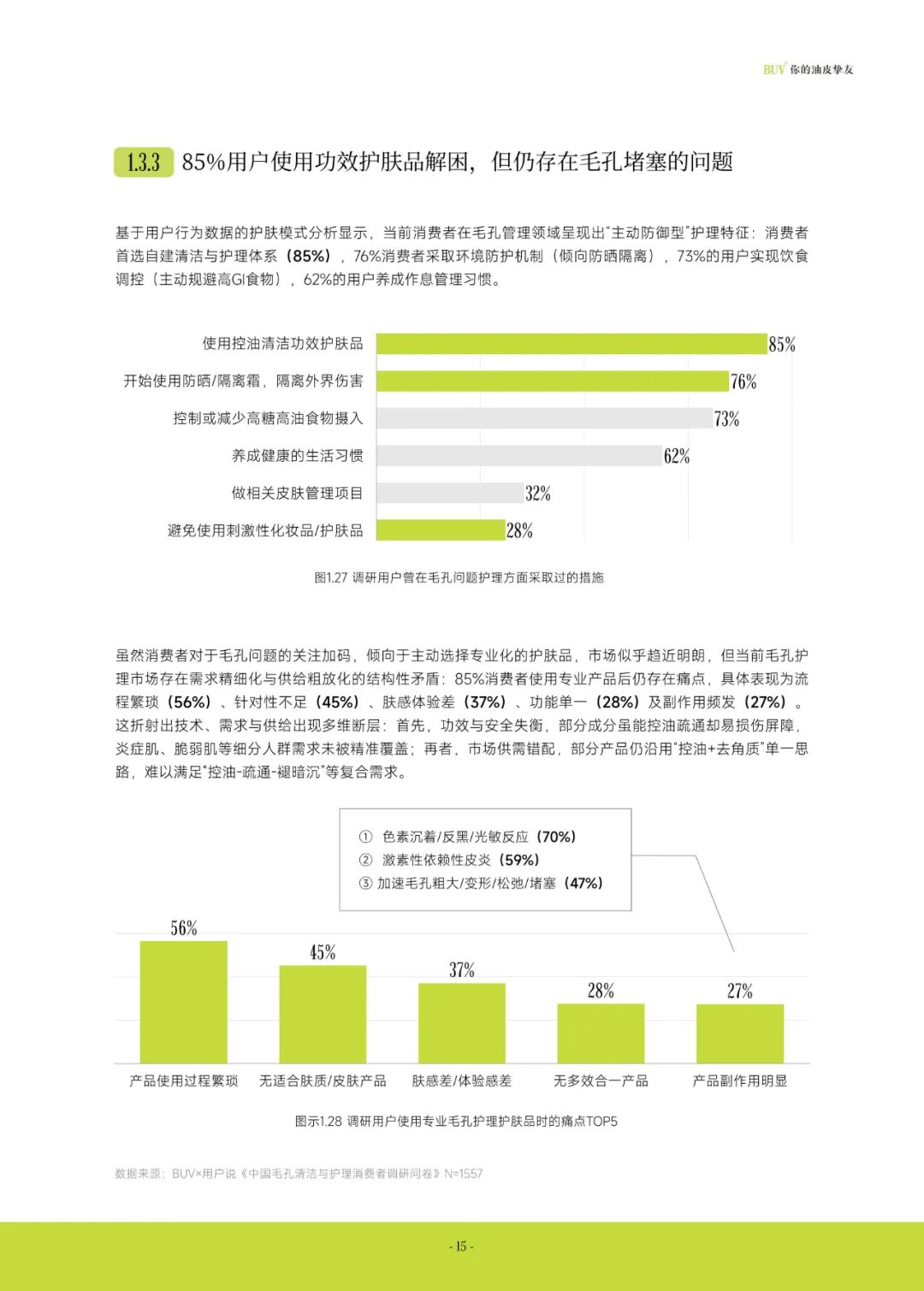

- 85%用户使用功效护肤品后仍存在毛孔堵塞、流程繁琐(56%)、针对性不足(45%)等问题,供需错配显著。

油性肌肤特征

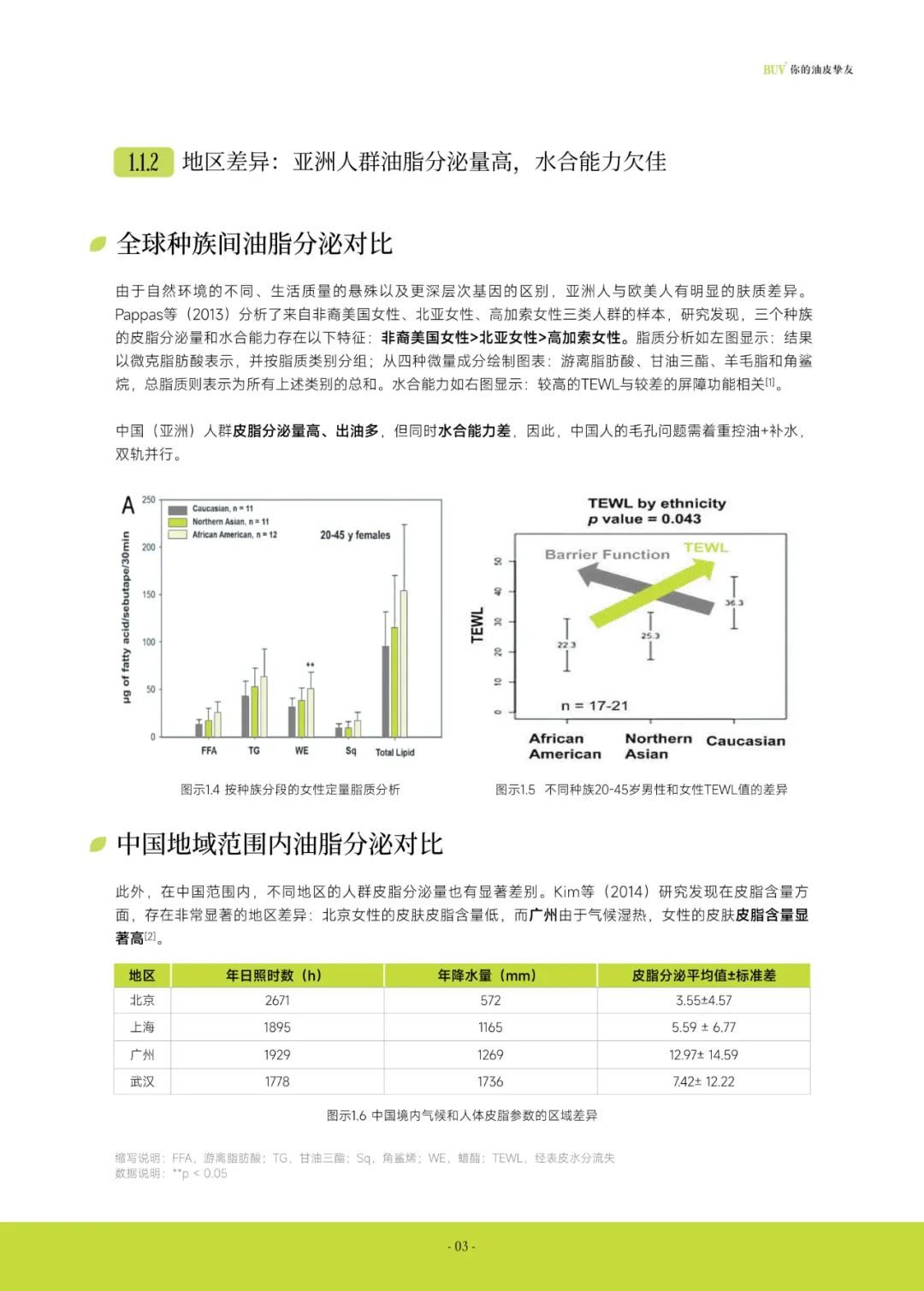

- 亚洲人群特殊性:皮脂分泌量高(非裔女性 > 北亚女性 > 高加索女性),水合能力弱,需“控油+补水”双轨并行。

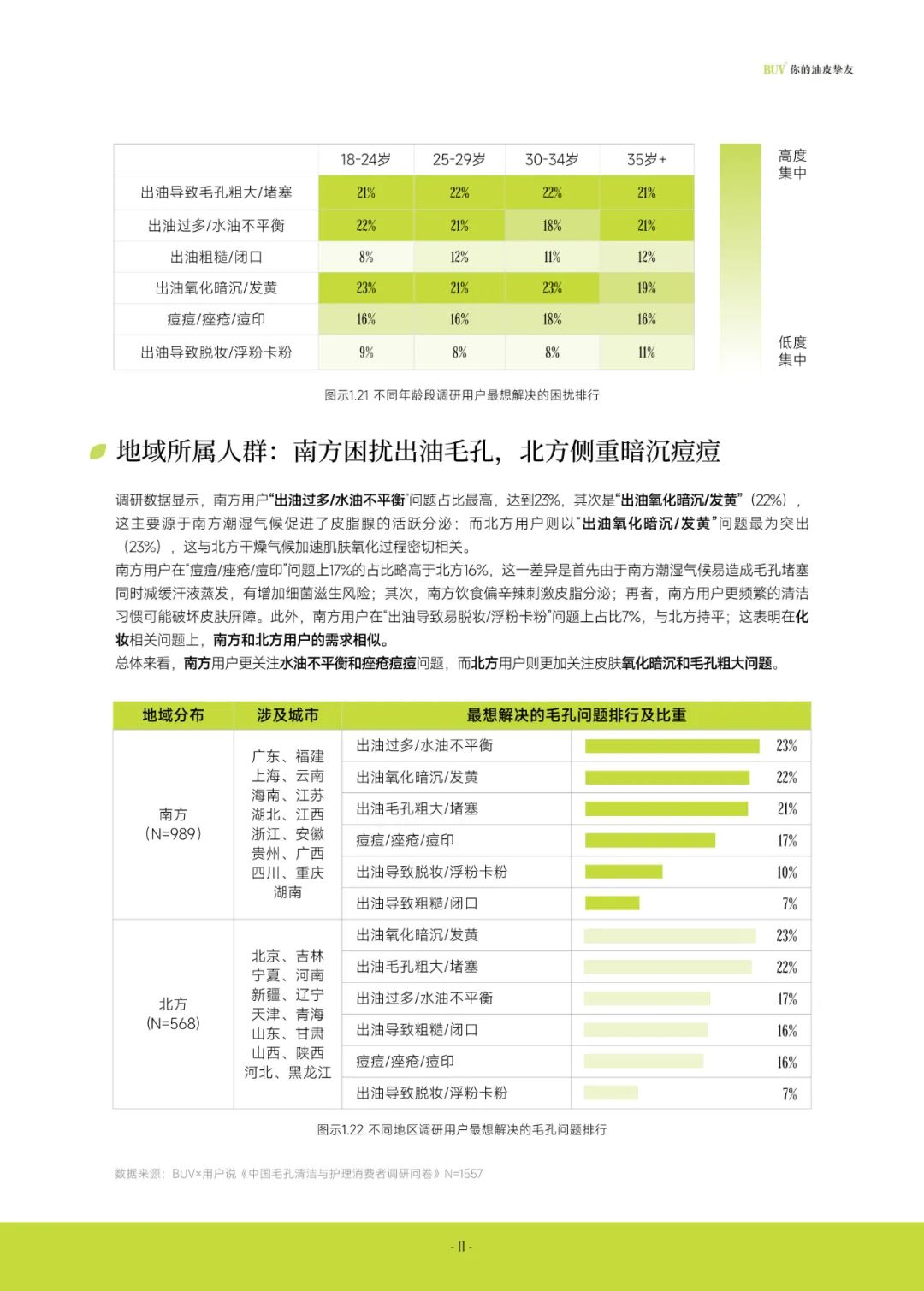

- 地域差异:华南地区(如广州)因湿热气候皮脂分泌最旺盛(均值12.97±14.59),北方更关注氧化暗沉问题。

二、用户全景洞察(N=1557份调研)

核心人群画像

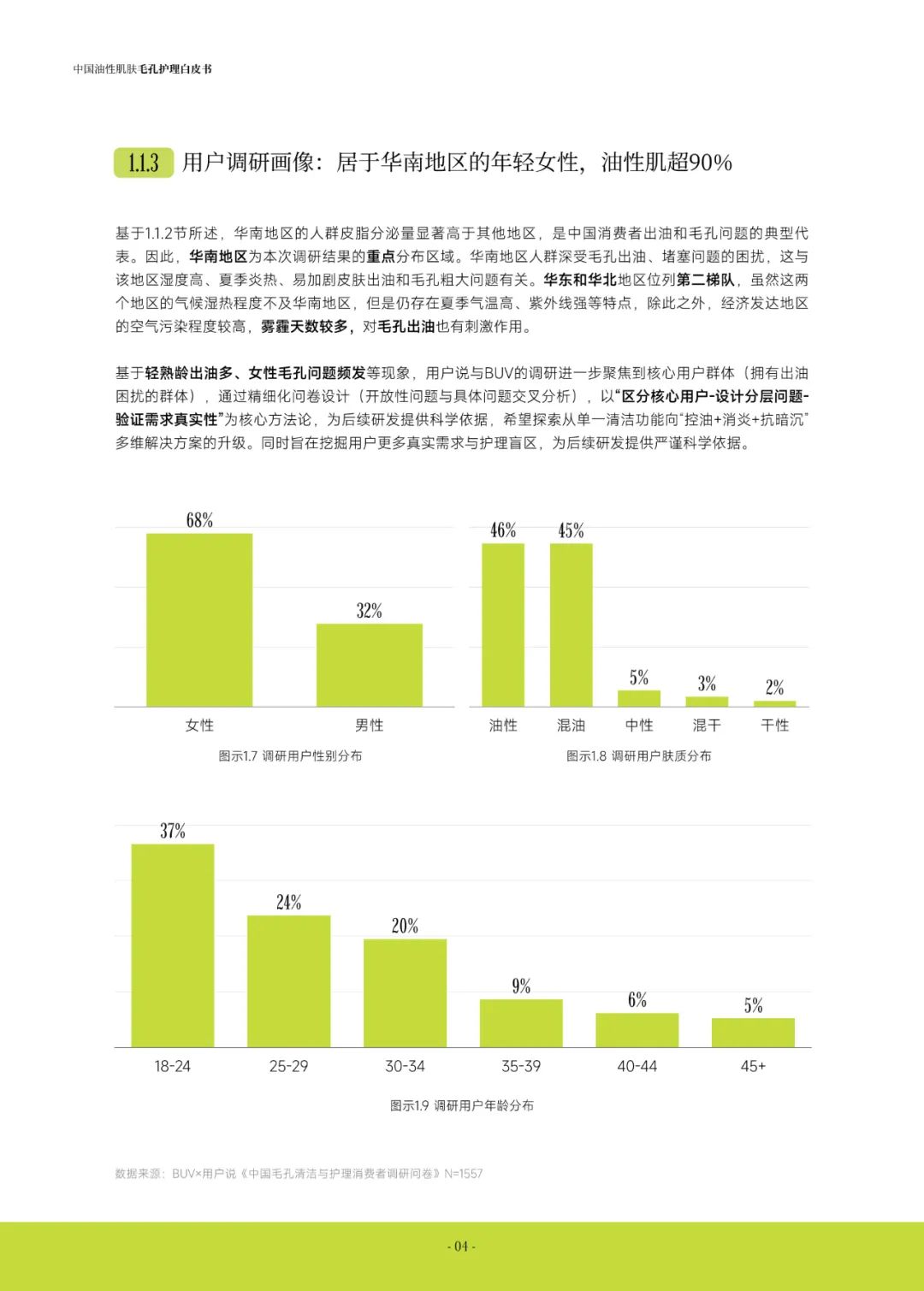

- 90%为油性/混油肌,主力为18-24岁女性(37%),集中于华南地区。

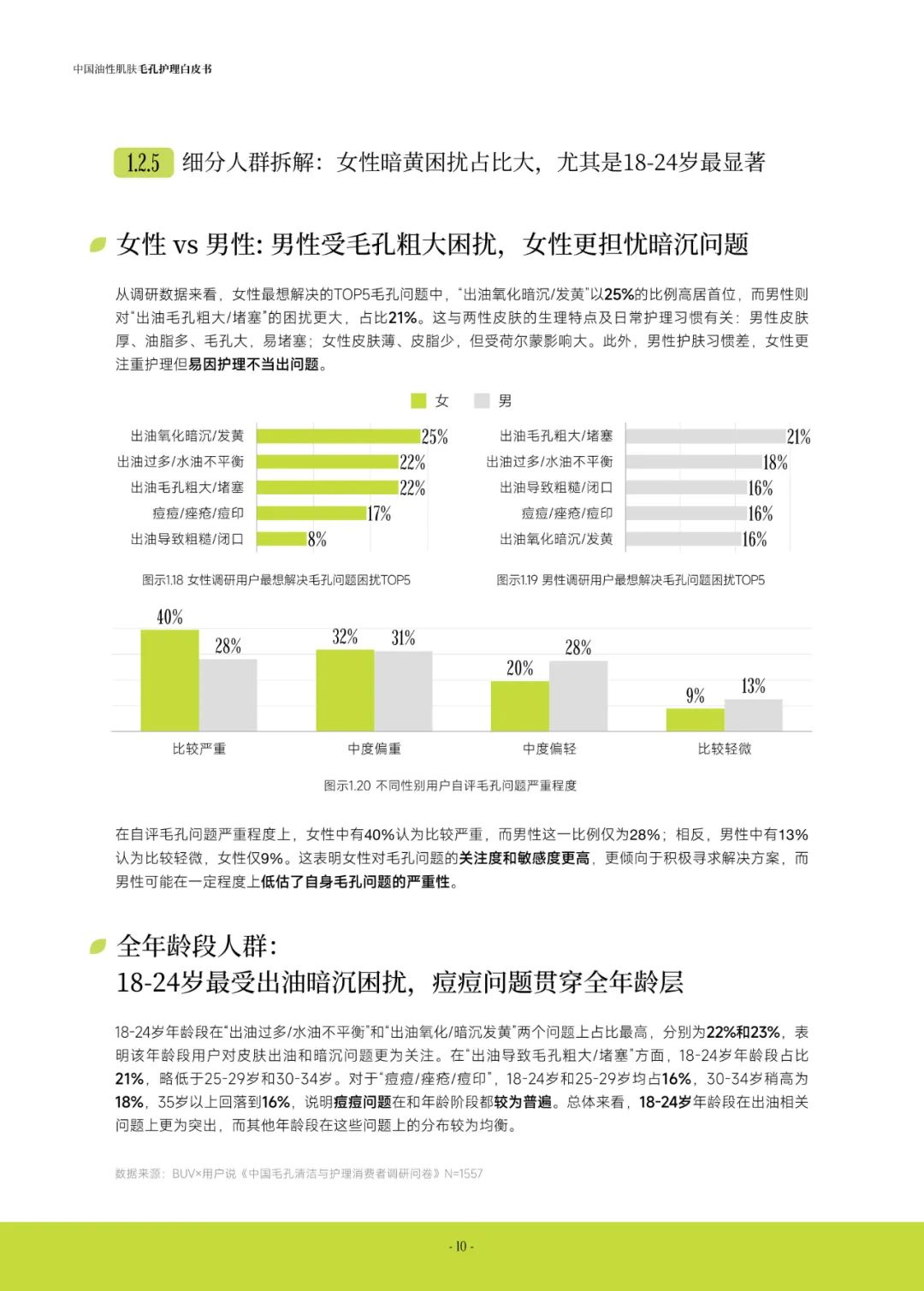

- 痛点分布:出油氧化暗沉(22%)、毛孔粗大堵塞(22%)、水油失衡(21%)为前三大困扰。

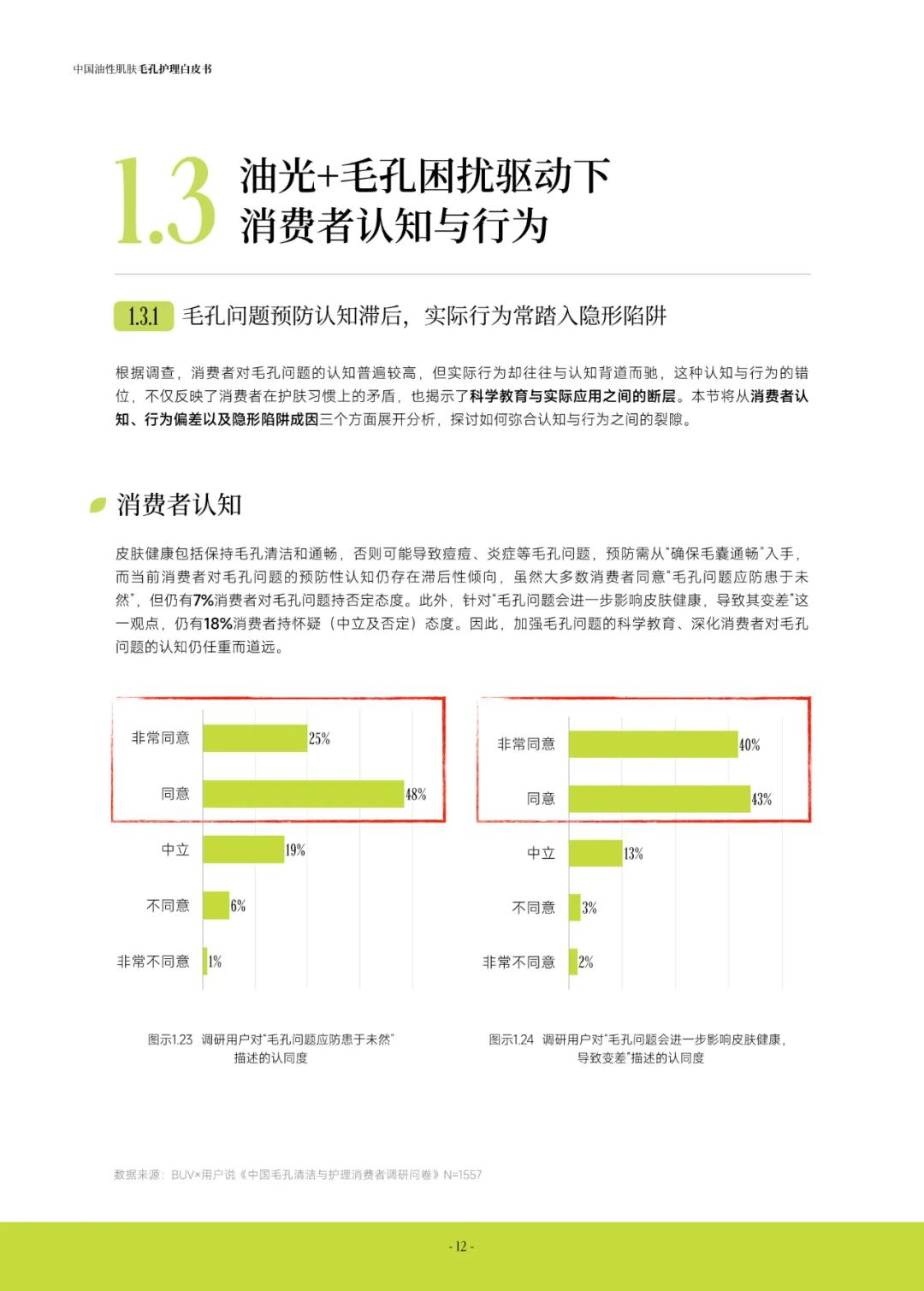

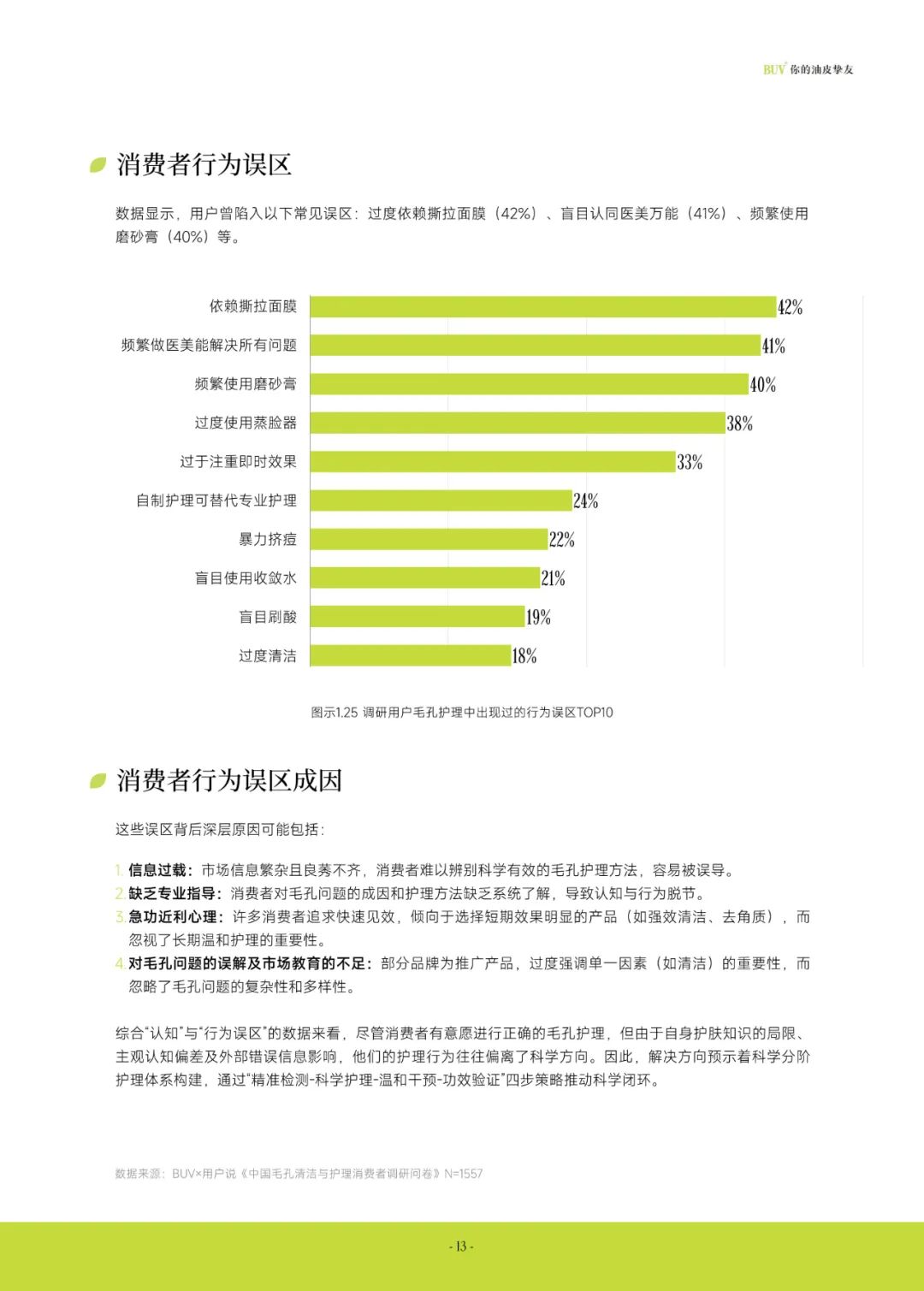

行为与认知矛盾

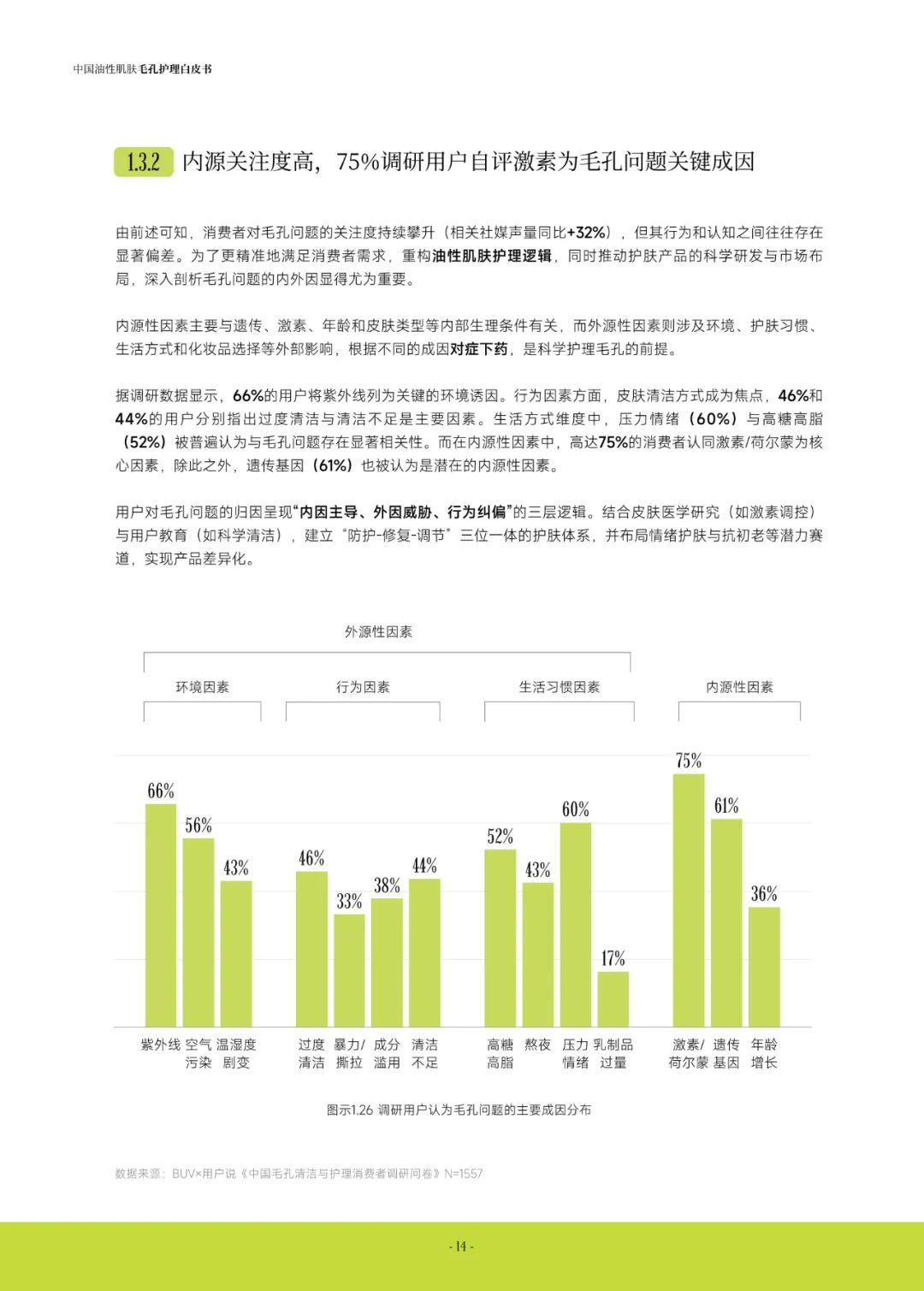

- 75%用户认同激素是毛孔关键成因,但52%陷入护理误区(如过度清洁、依赖撕拉面膜)。

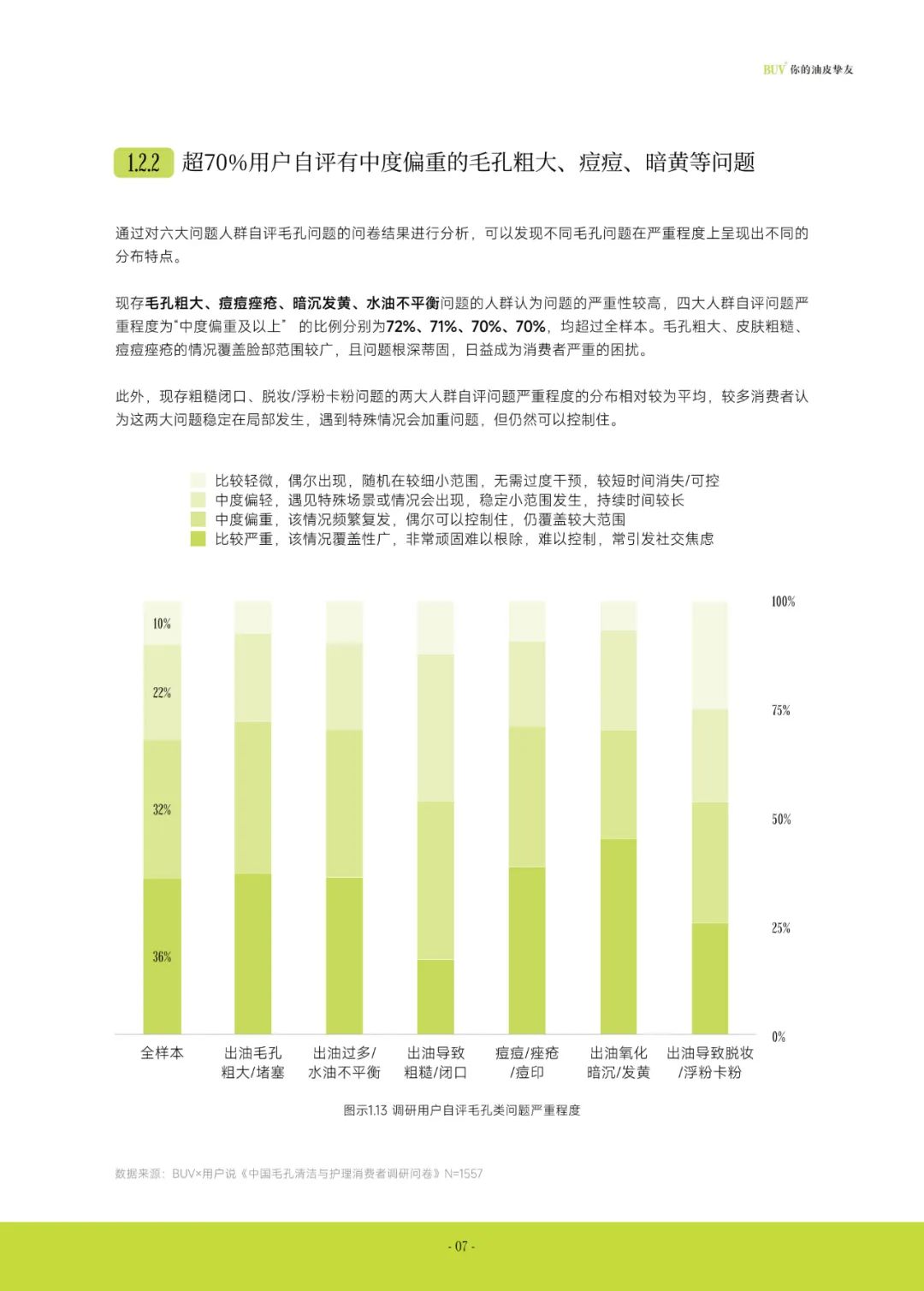

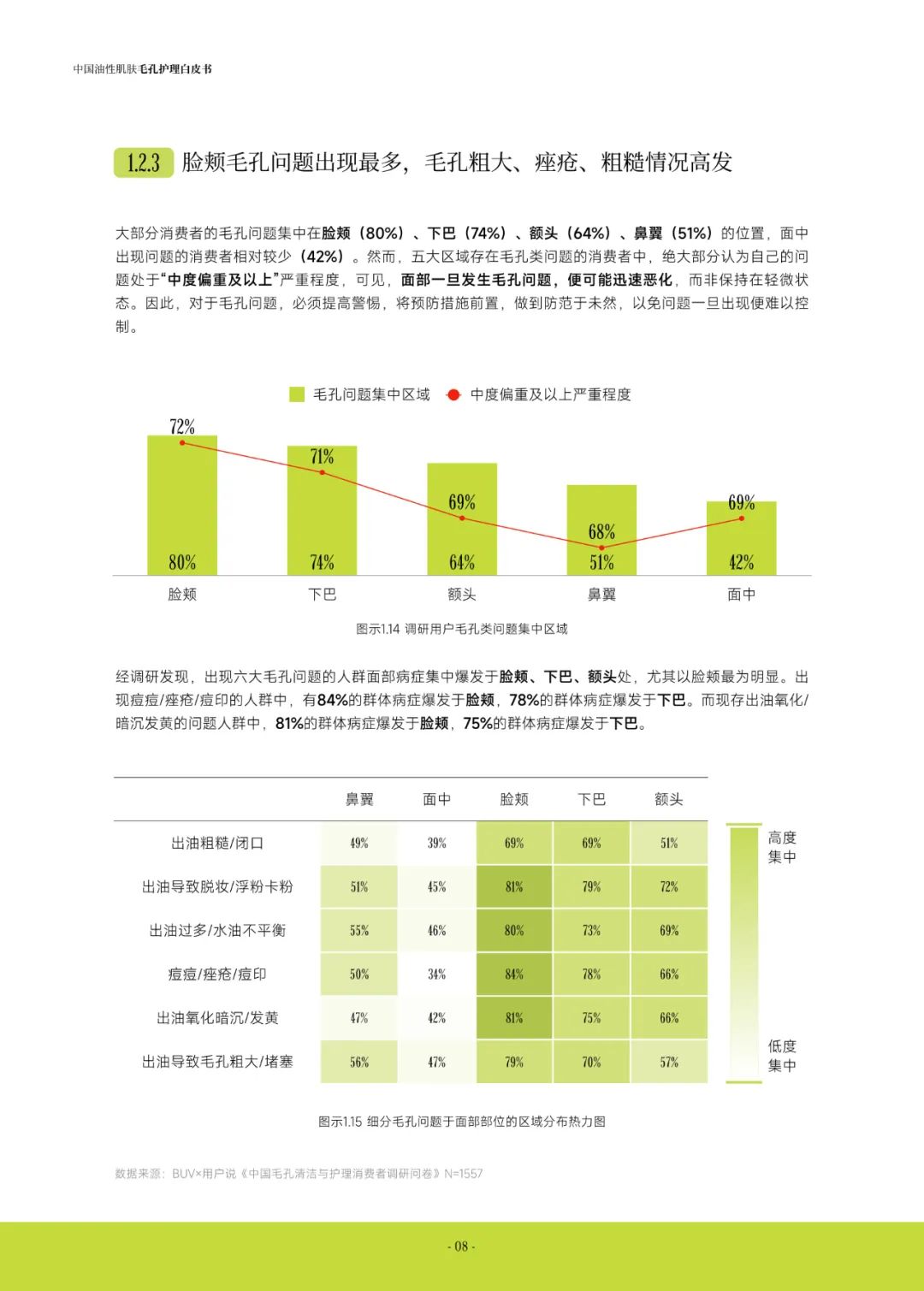

- 70%自评毛孔问题达中度偏重及以上,脸颊(80%)、下巴(74%)为高发区域。

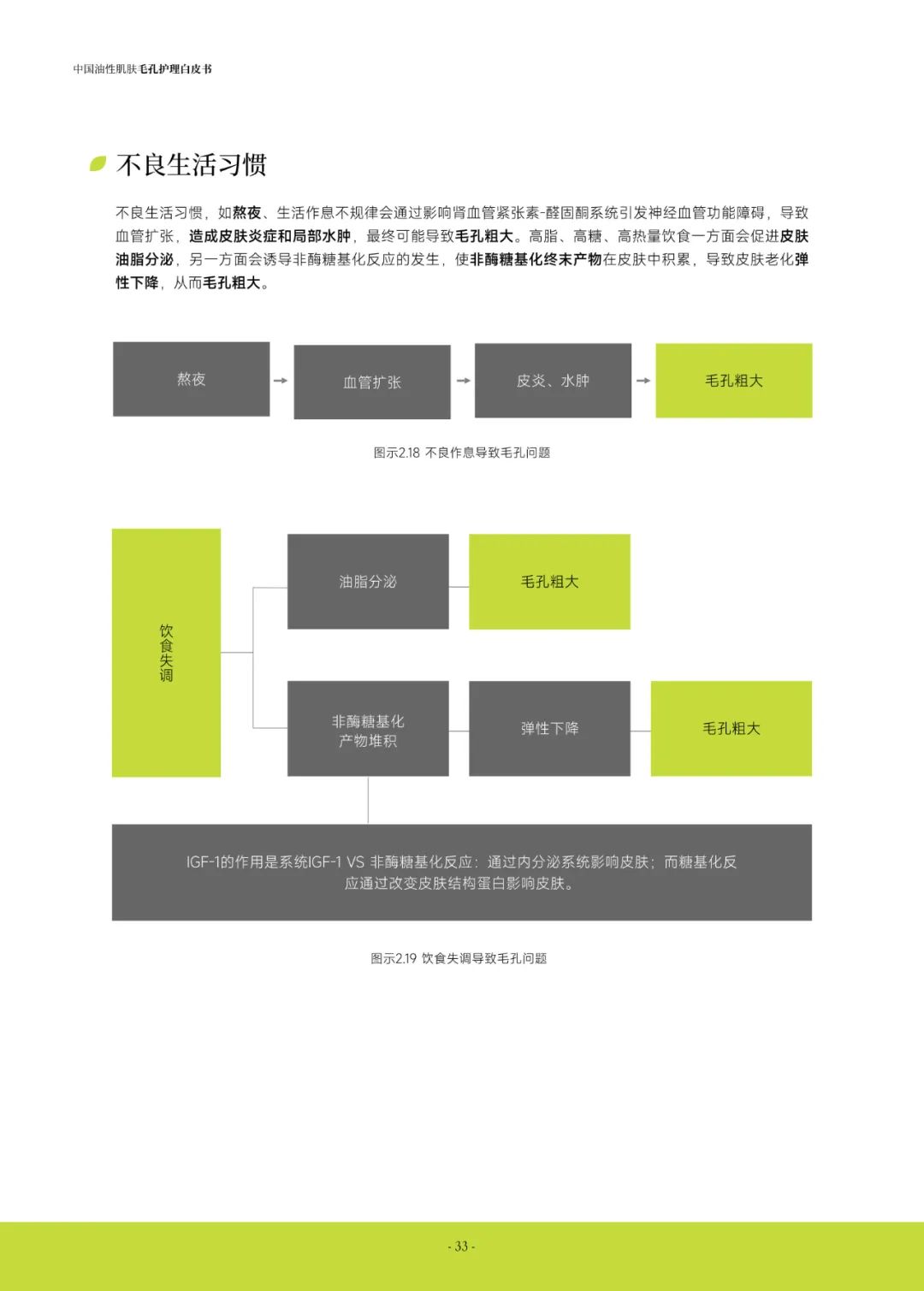

场景化诱因

- 恶化场景TOP3:空调房久待(53%)、高糖高油饮食(49%)、熬夜(48%)。

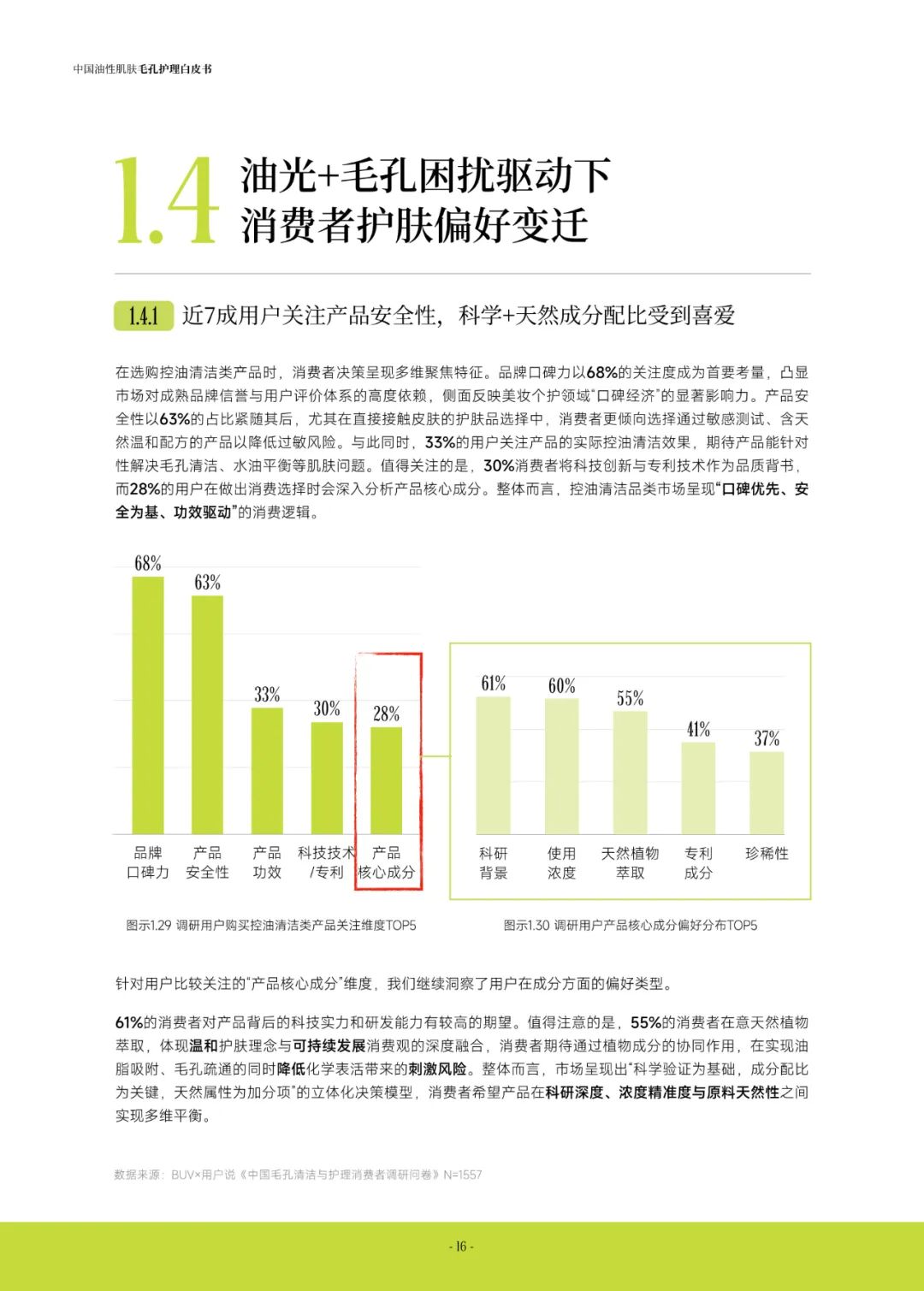

- 79%用户偏好天然温和成分,68%重视品牌科研背景。

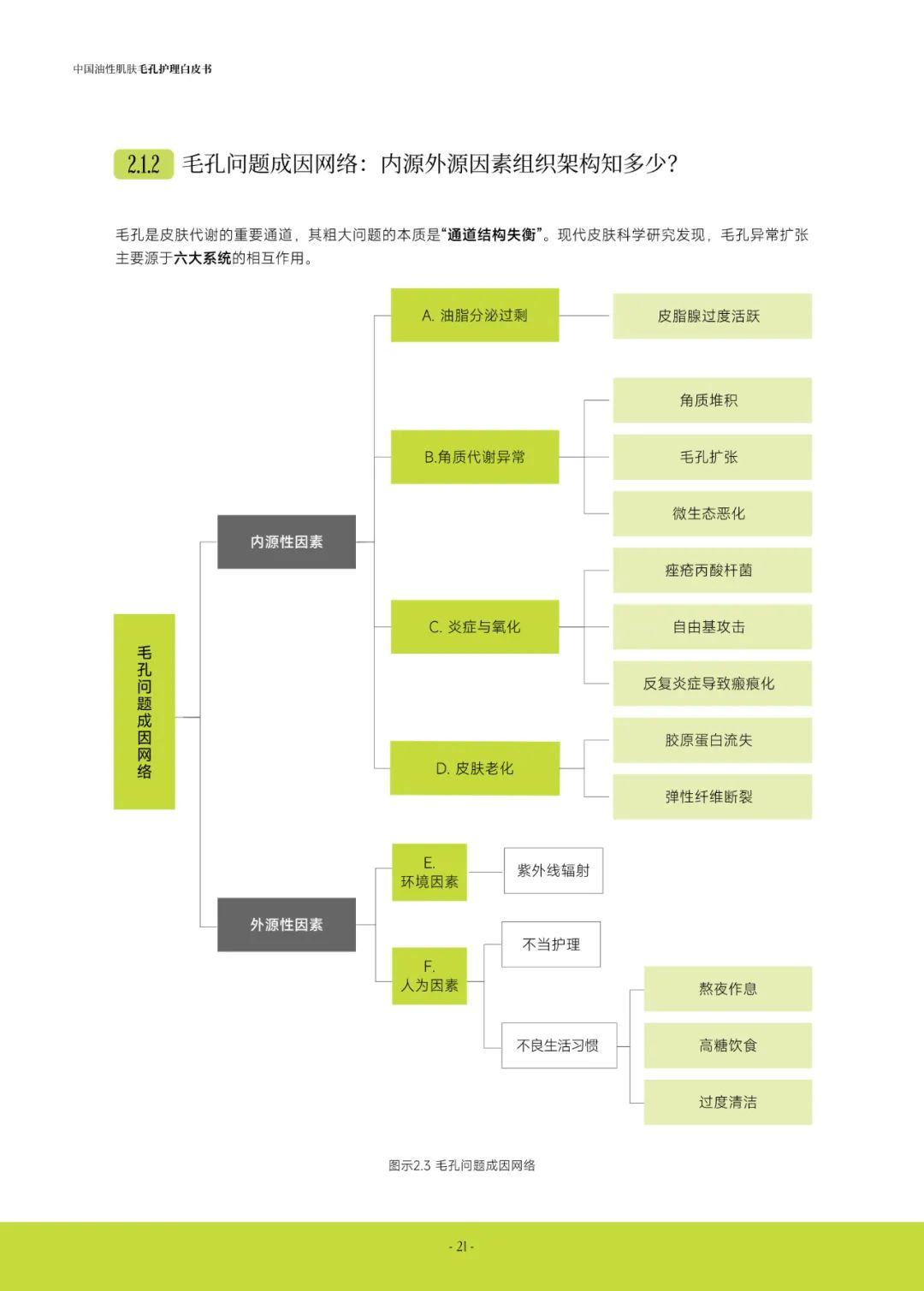

三、毛孔问题成因与科学分类

1. 核心病理机制

内源性因素

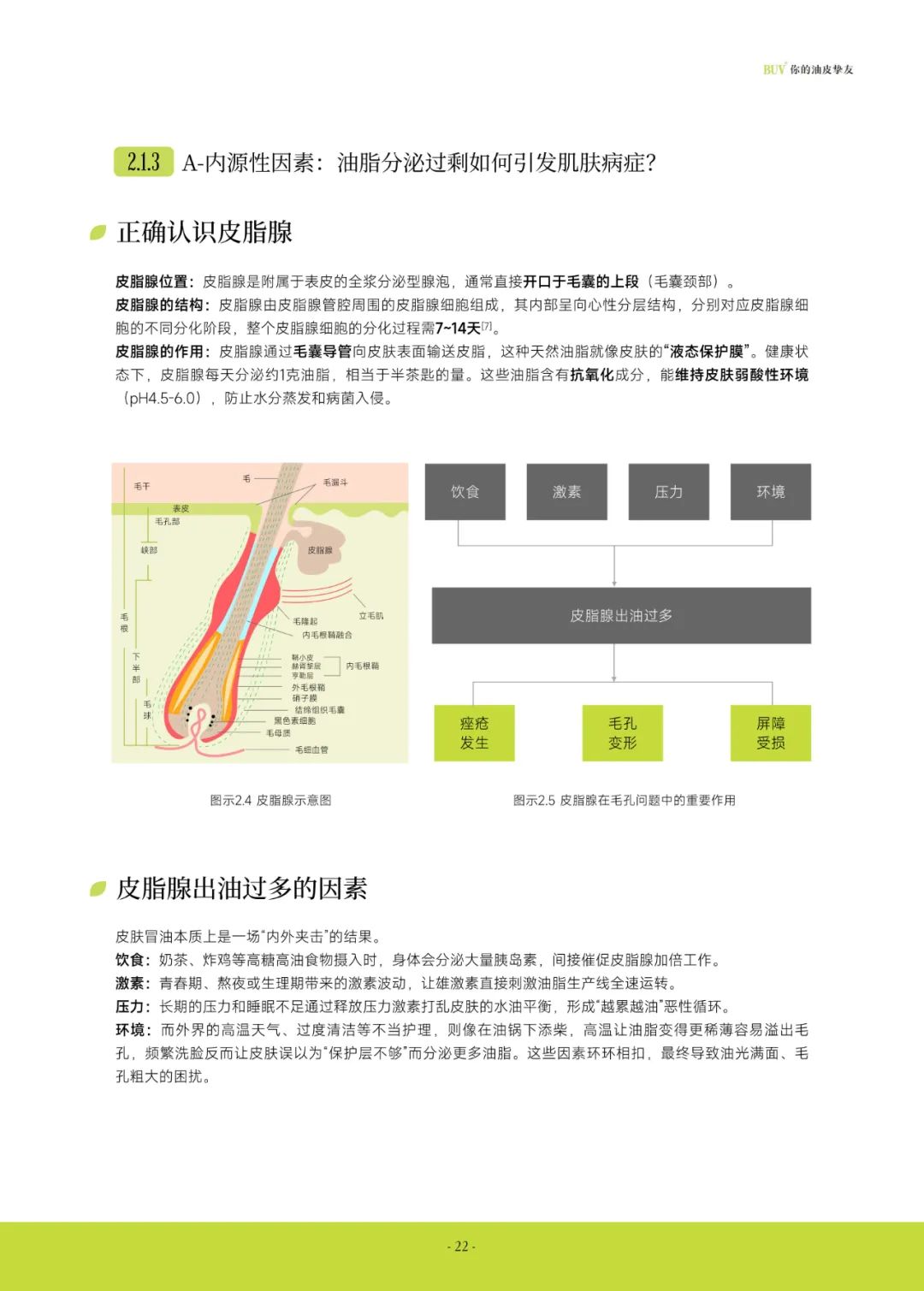

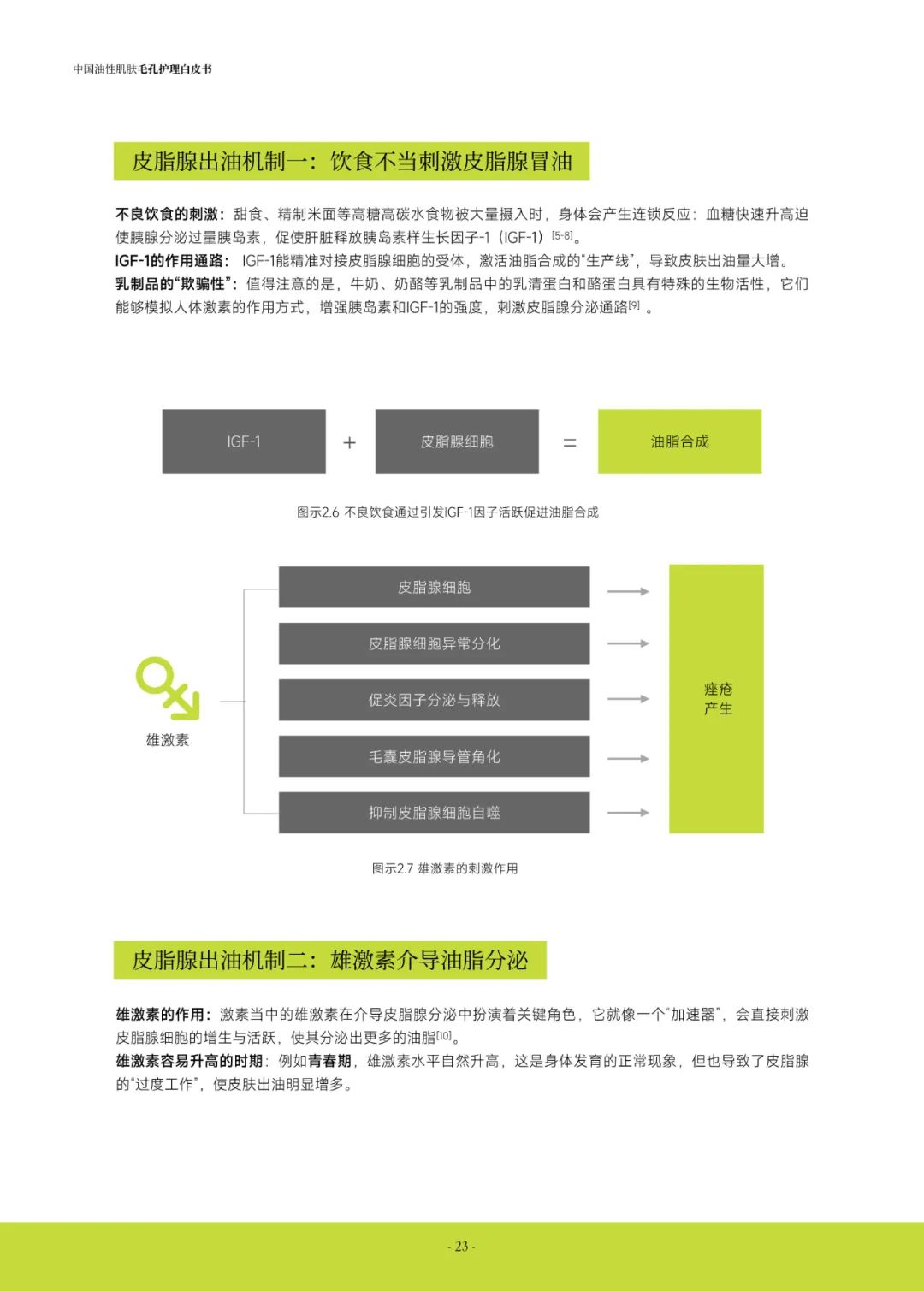

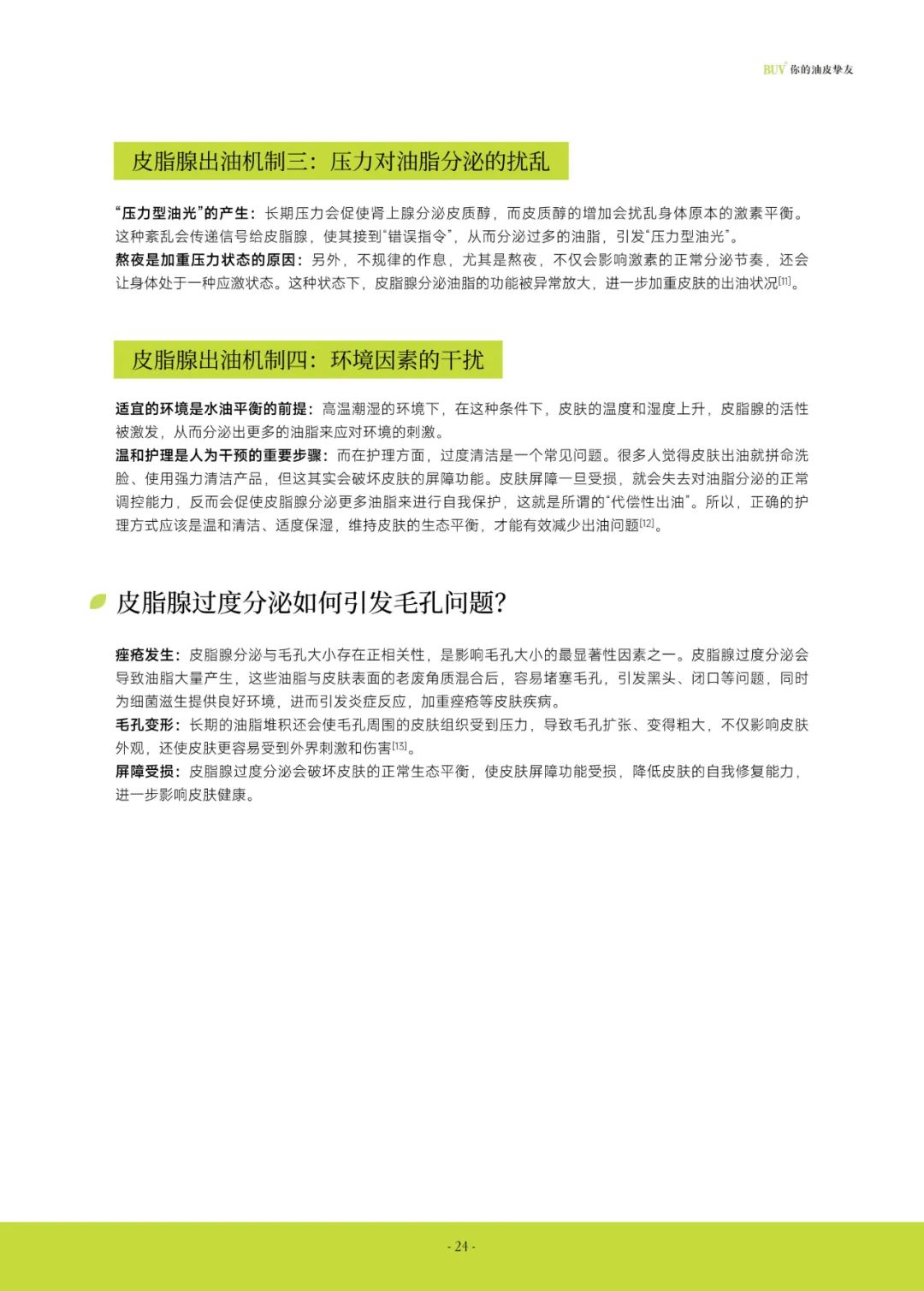

- 油脂分泌过剩:雄激素刺激皮脂腺增生,IGF-1通路激活(高糖饮食诱发)。

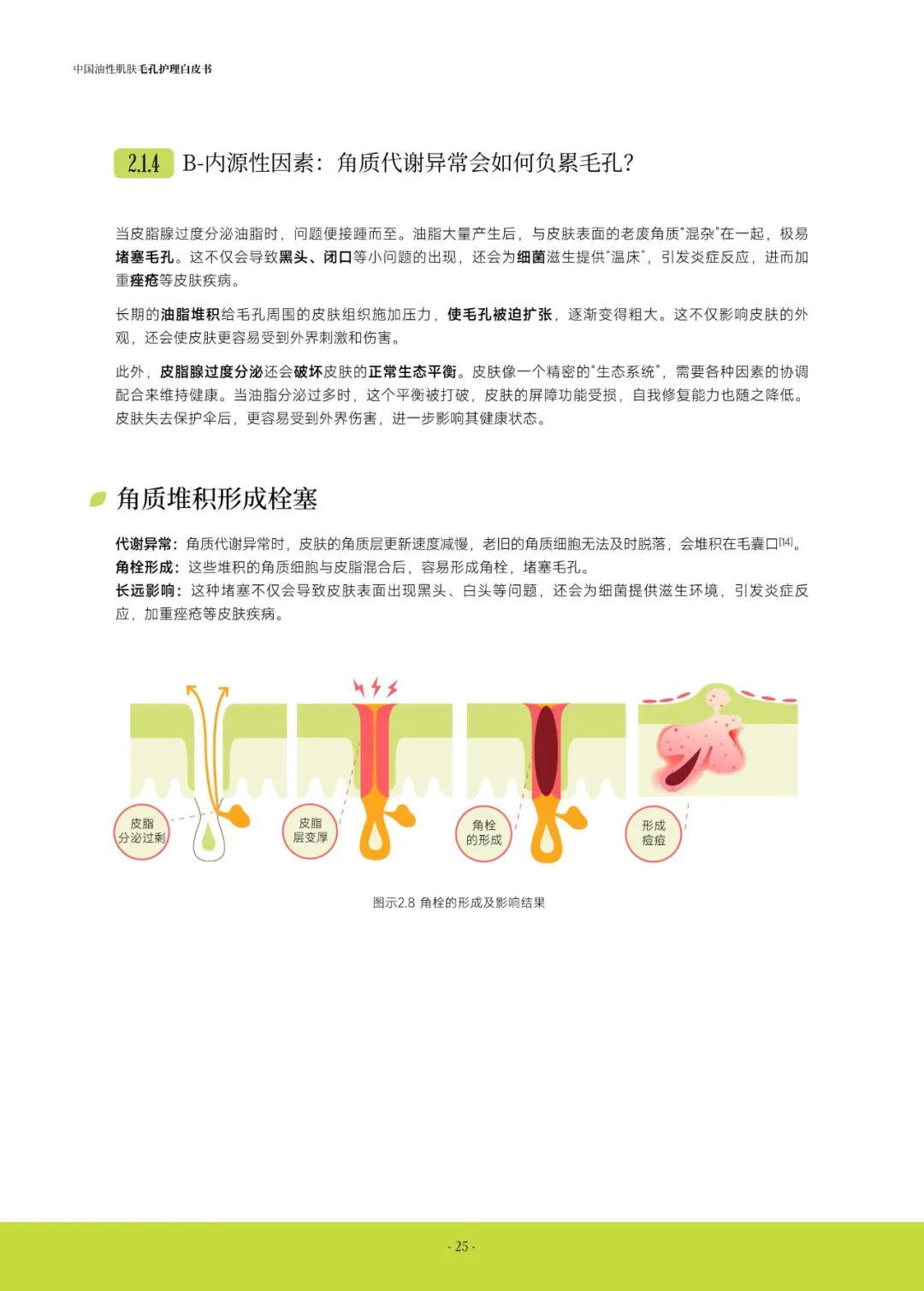

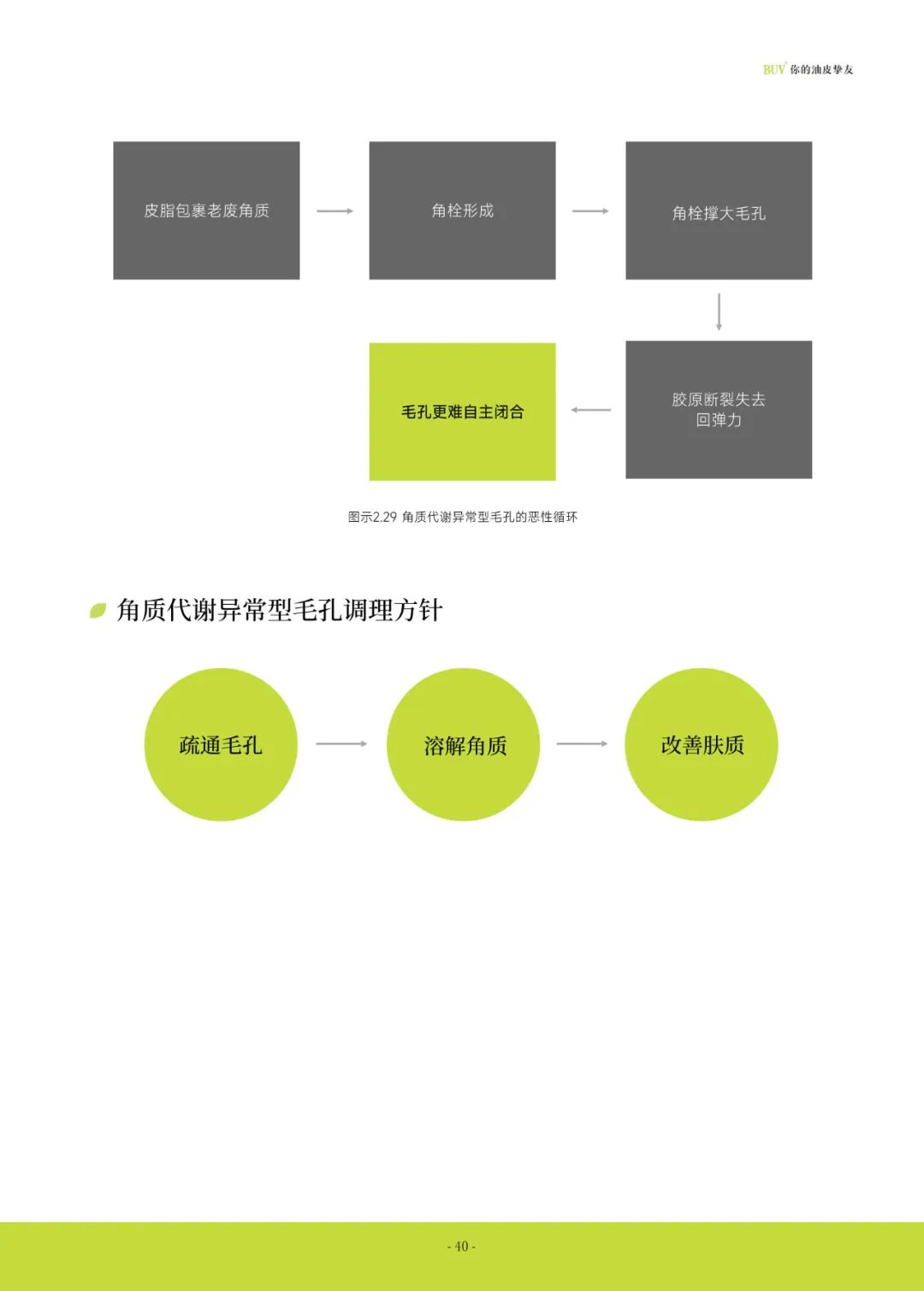

- 角质代谢异常:FLG基因突变致角质堆积,形成角栓撑大毛孔。

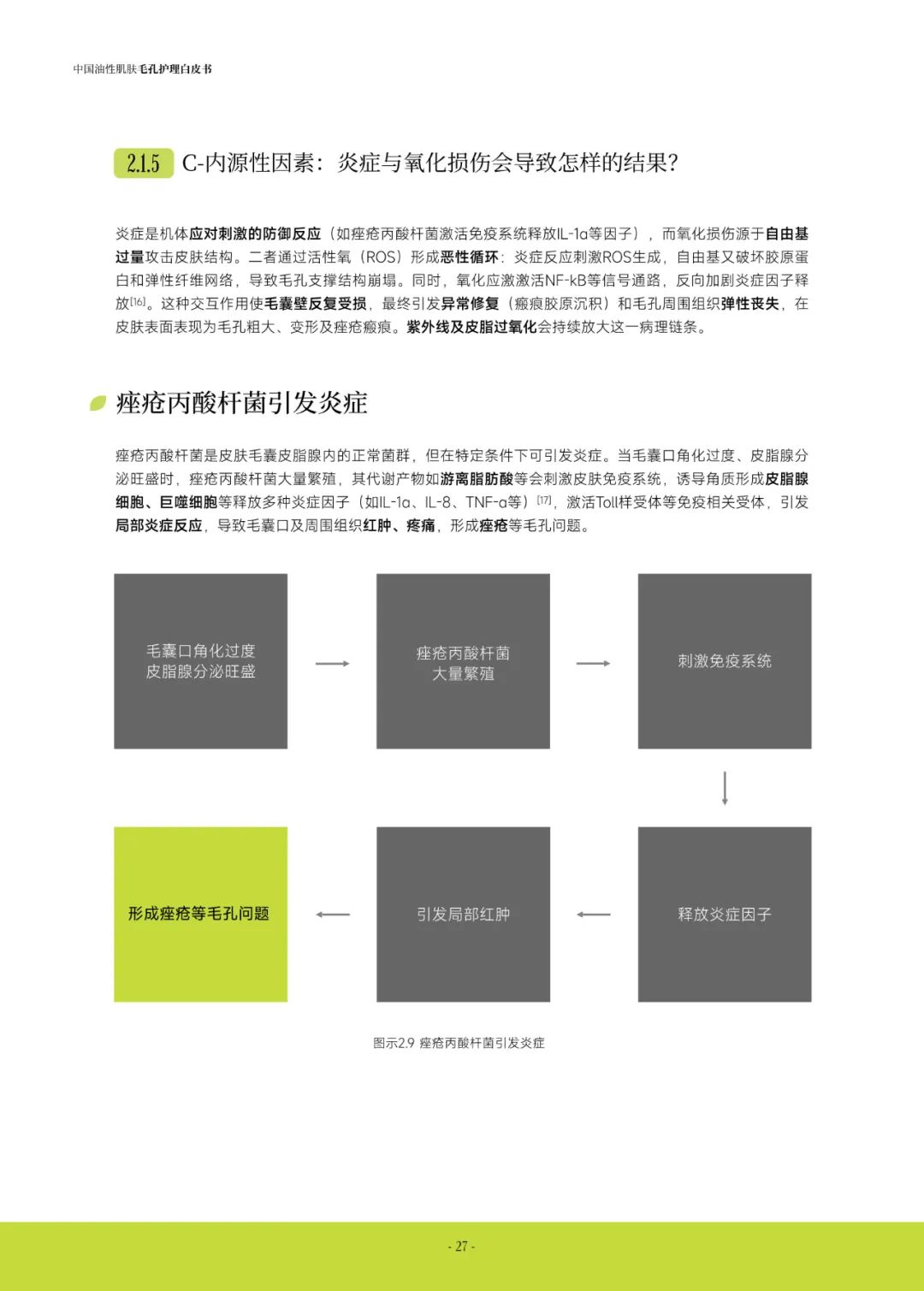

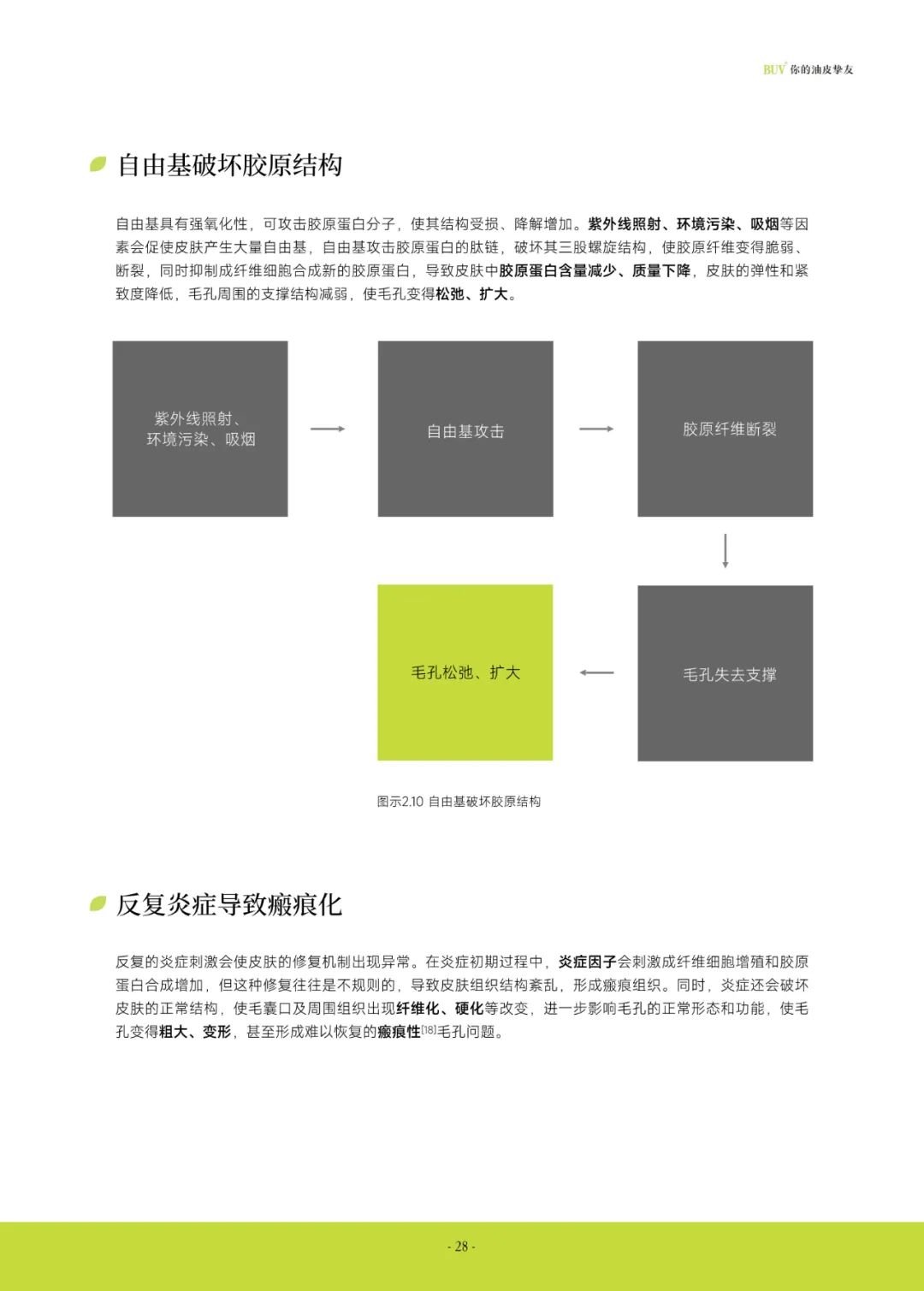

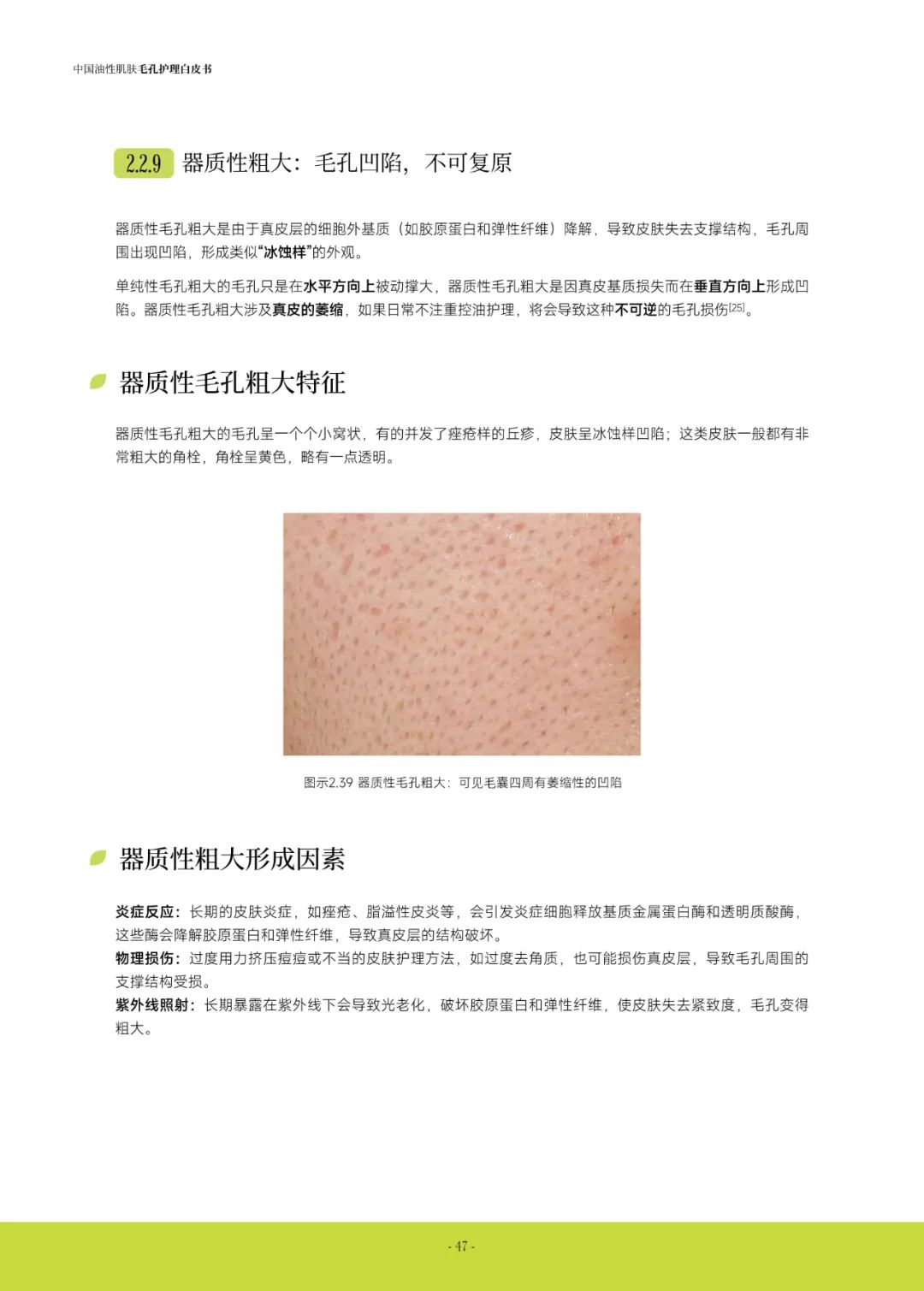

- 炎症与氧化:痤疮丙酸杆菌引发炎症链反应,自由基破坏胶原结构。

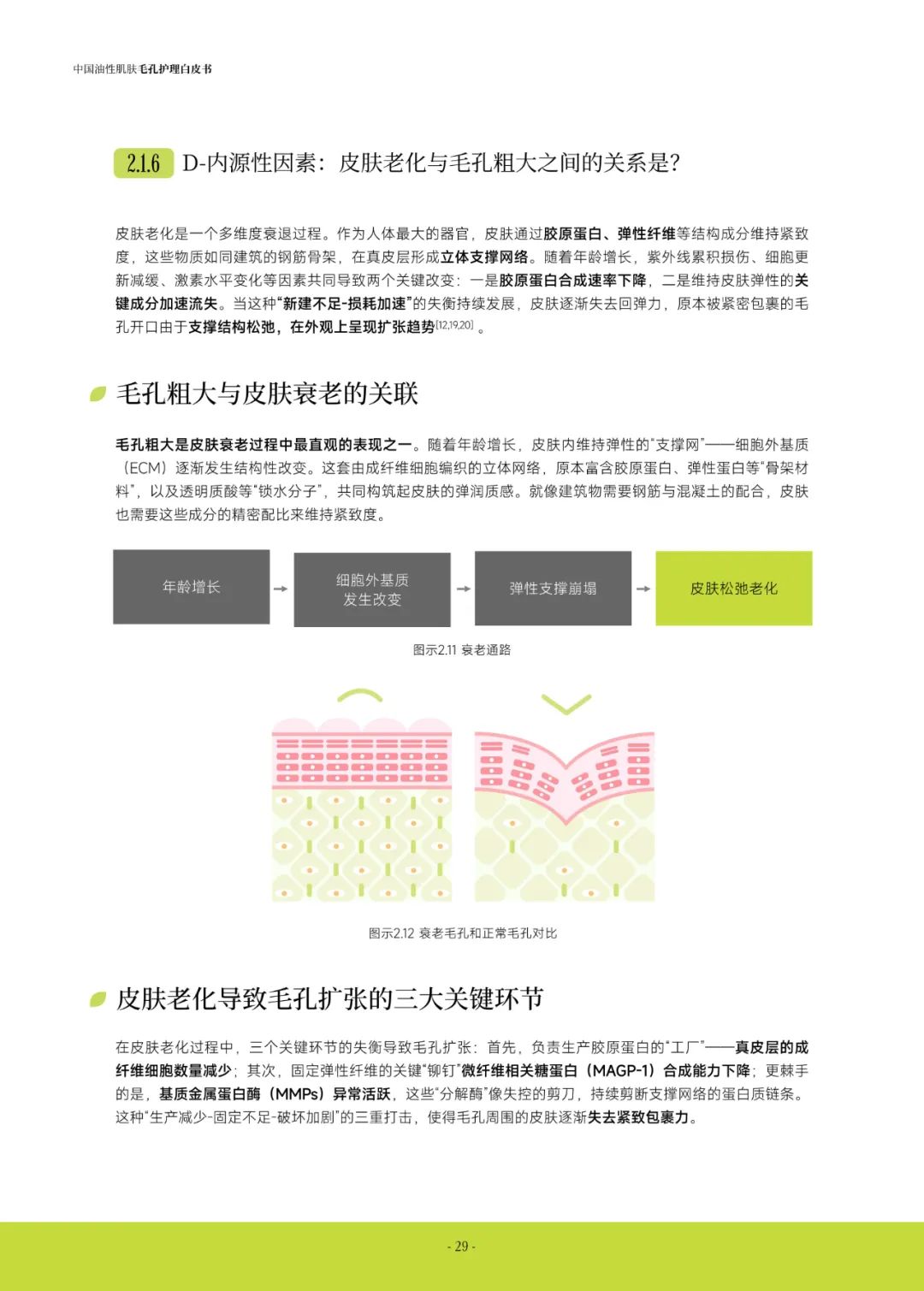

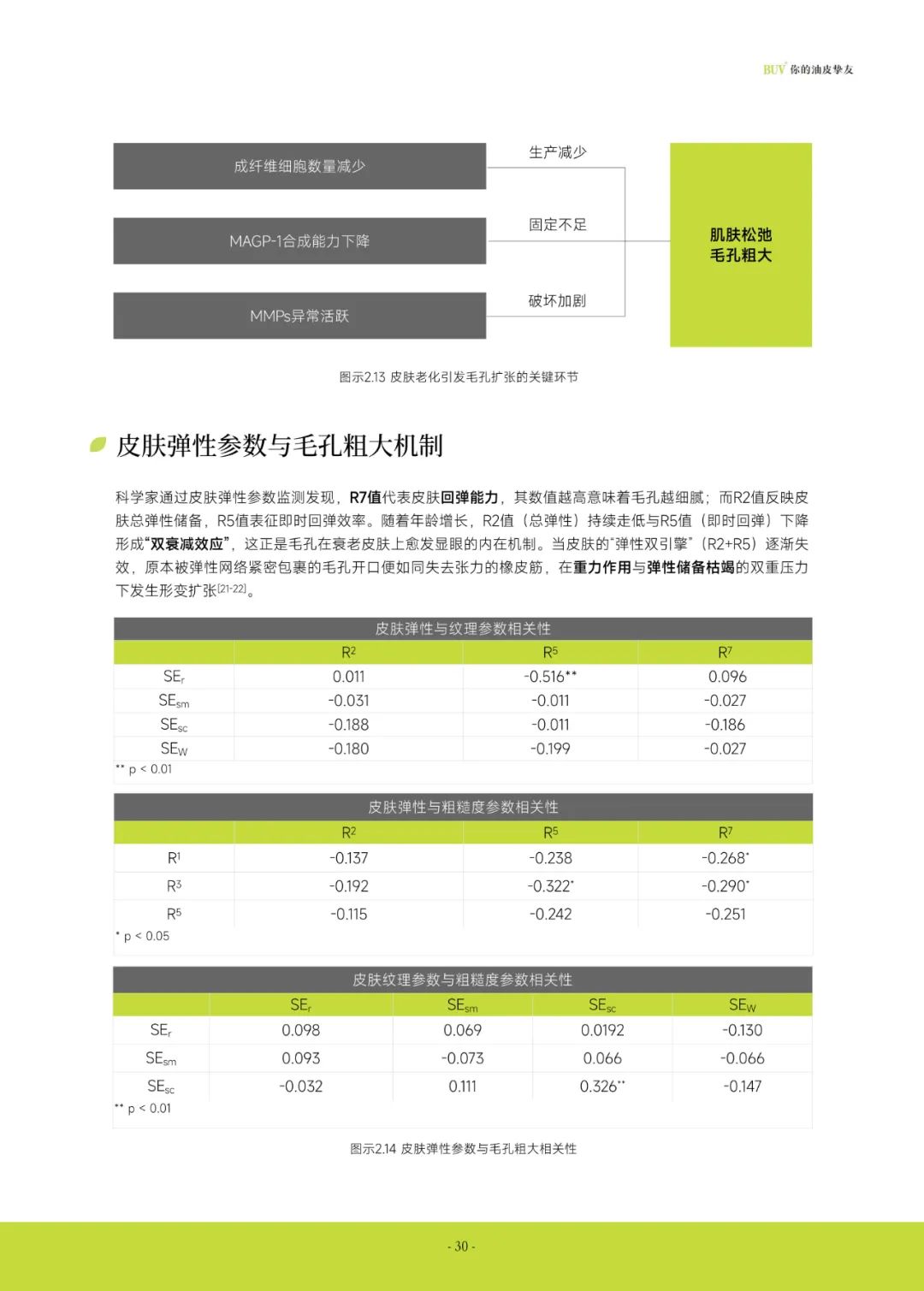

- 衰老松弛:成纤维细胞减少+MMPs酶活跃,毛孔失去弹性支撑。

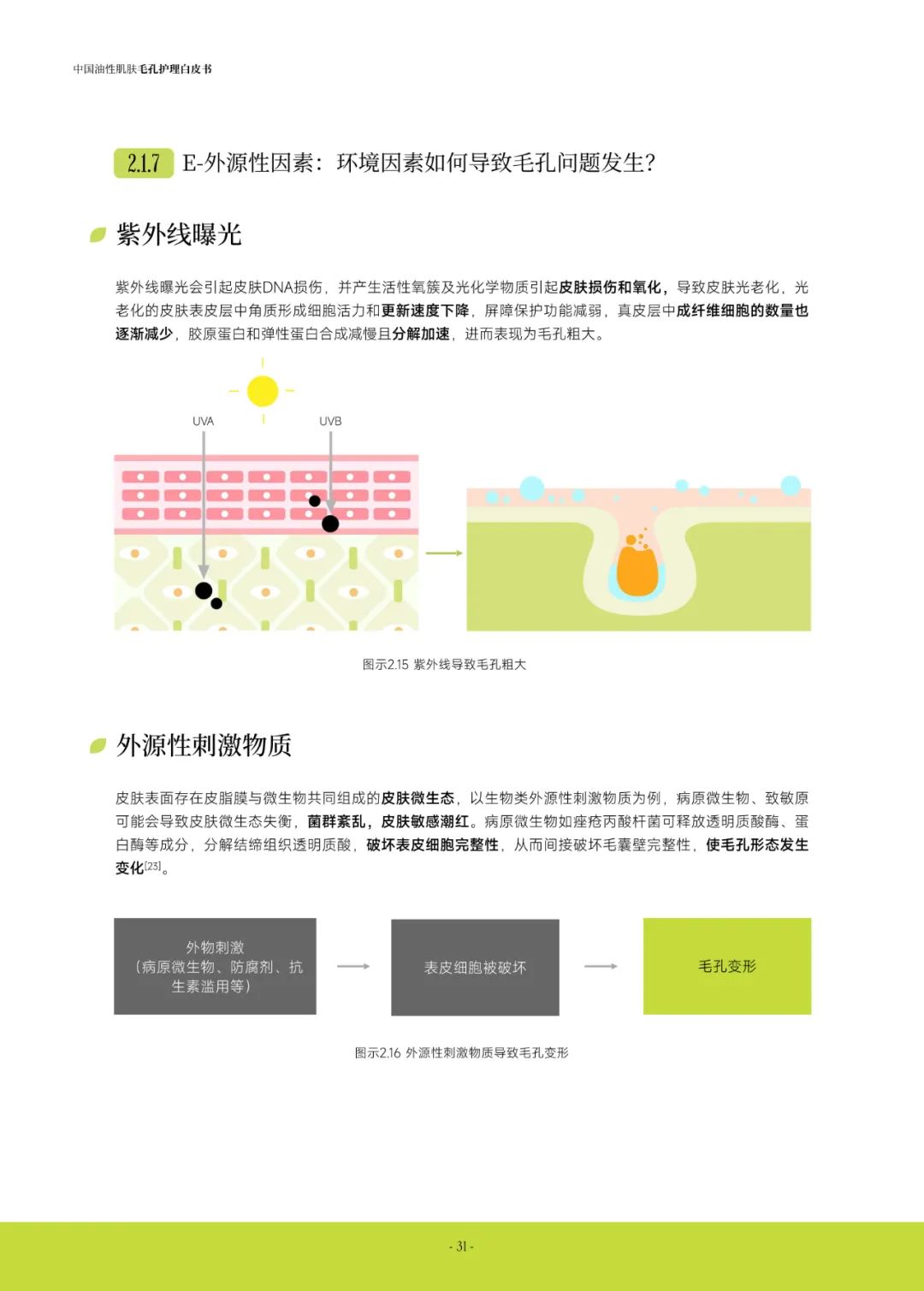

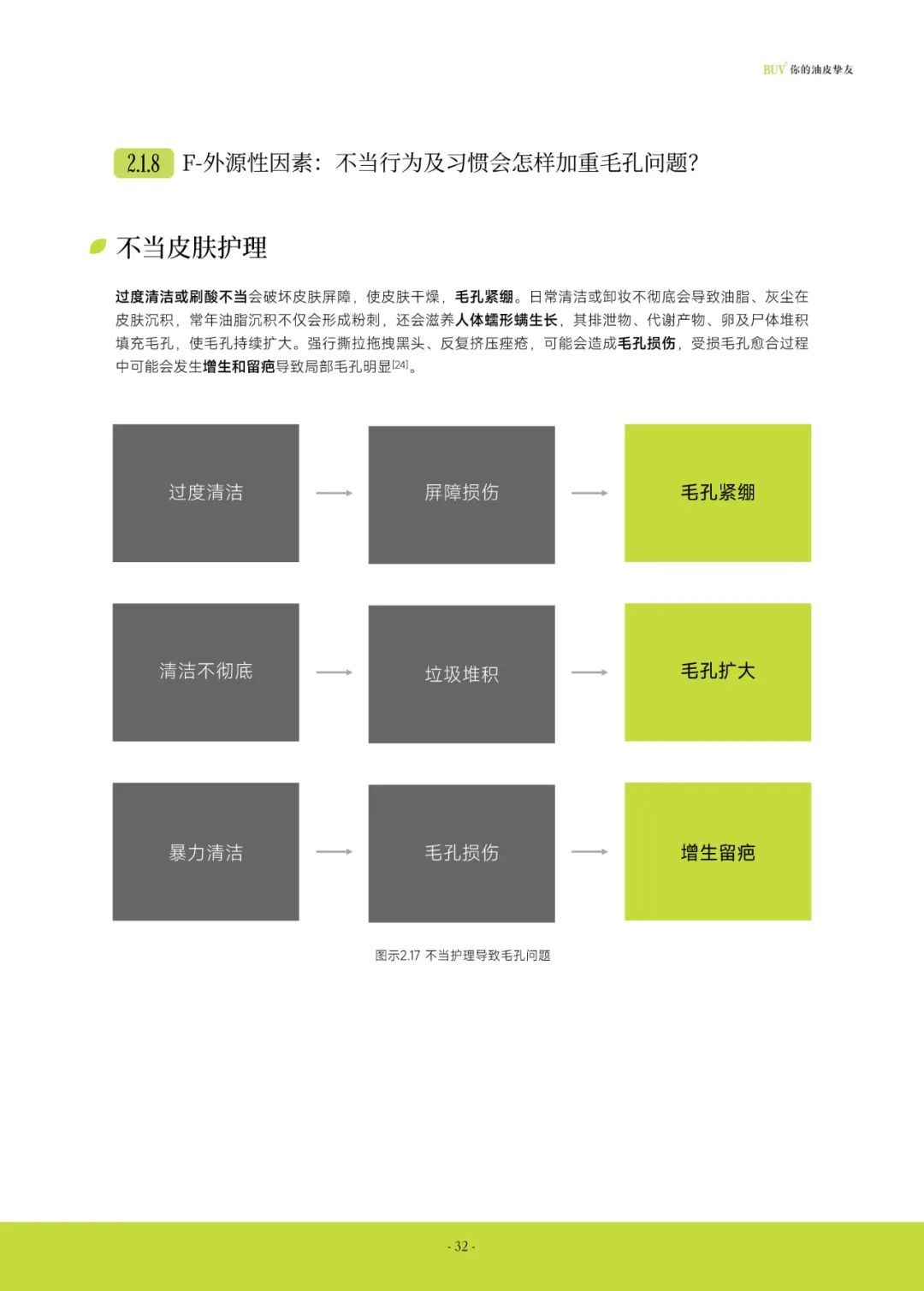

外源性因素

- 紫外线催化脂质过氧化,环境污染物破坏微生态,不当护理(如暴力挤痘)致屏障受损。

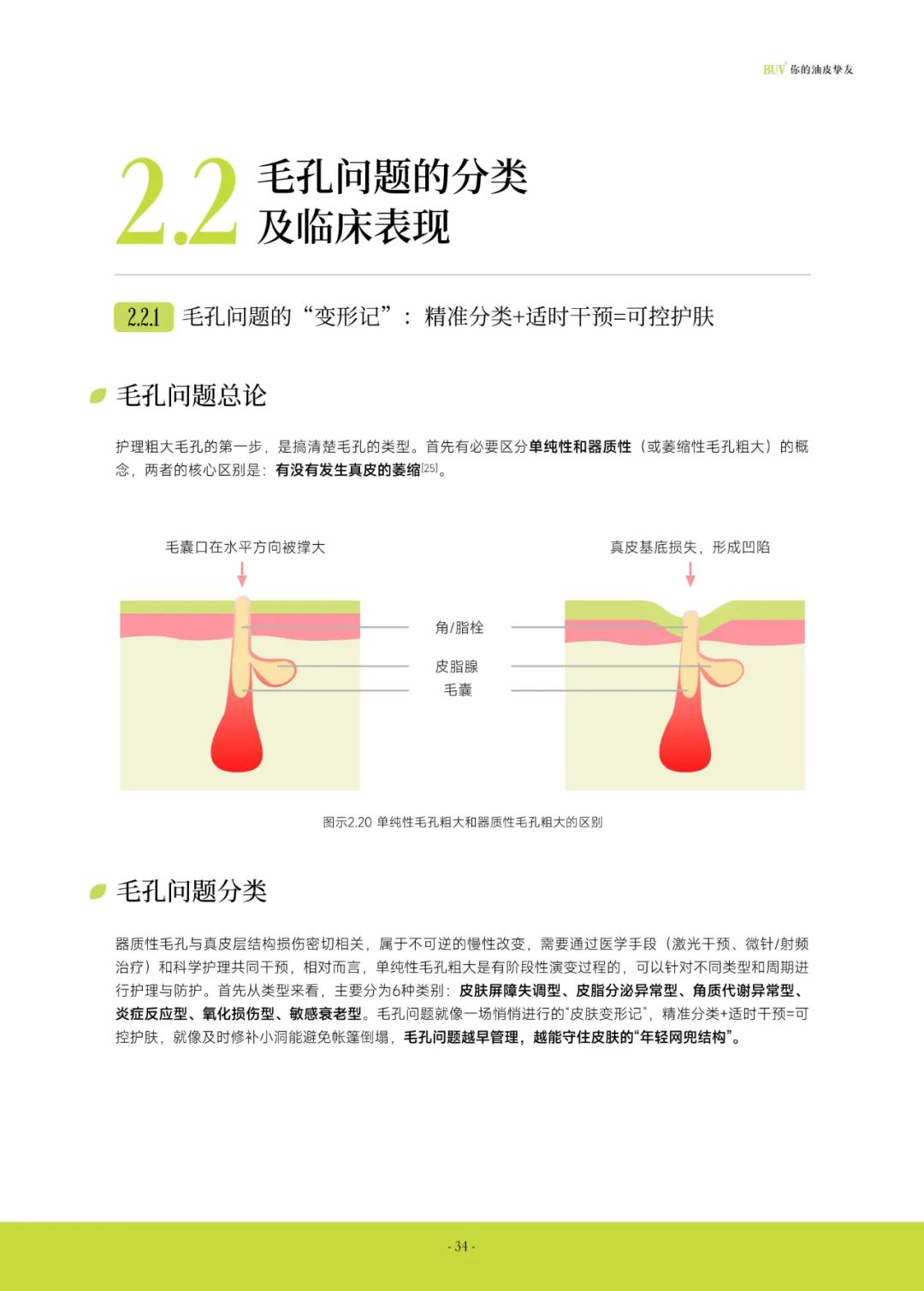

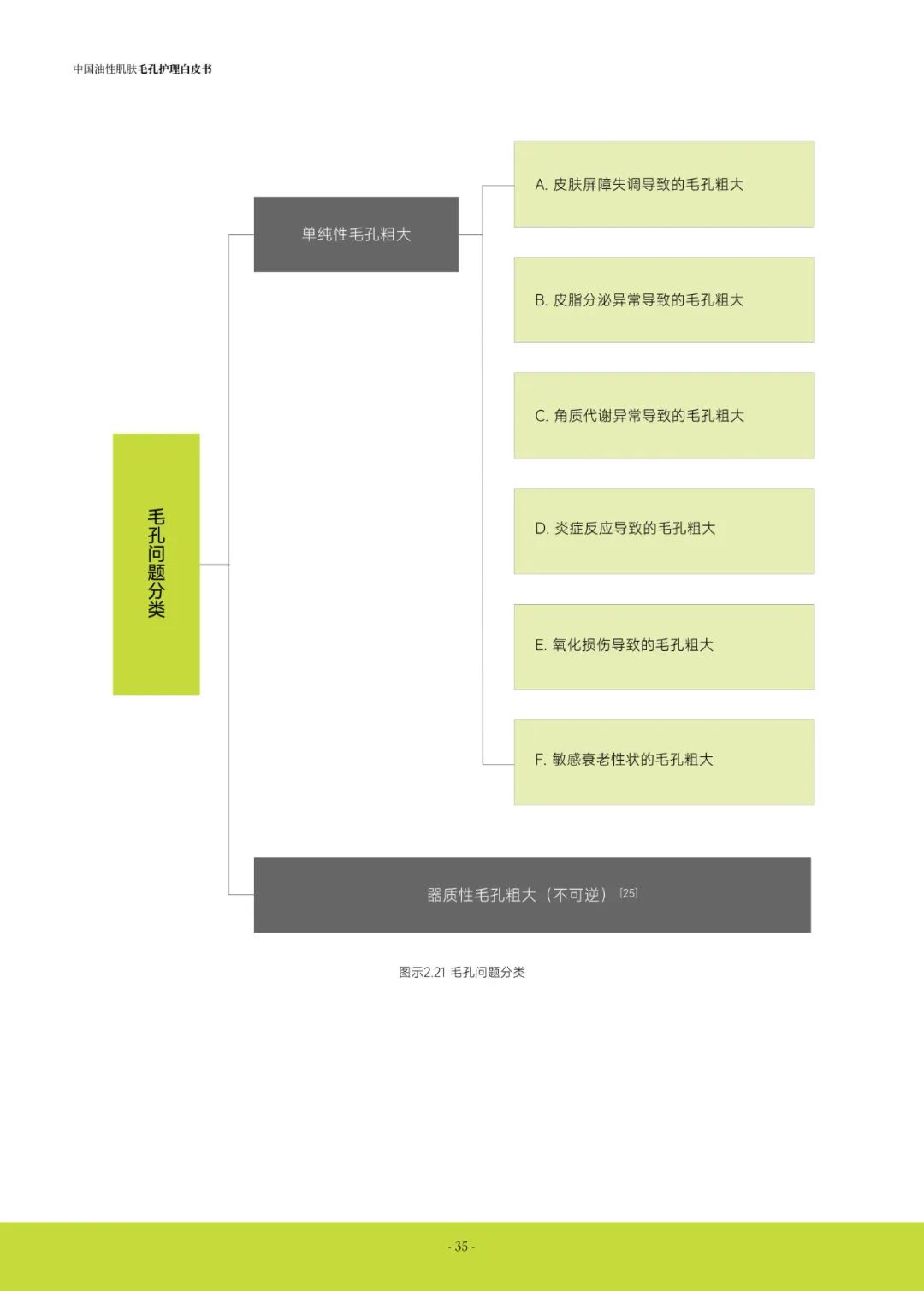

2. 问题分类(7大类型)

| 类型 | 核心表征 | 病理机制 |

|---|---|---|

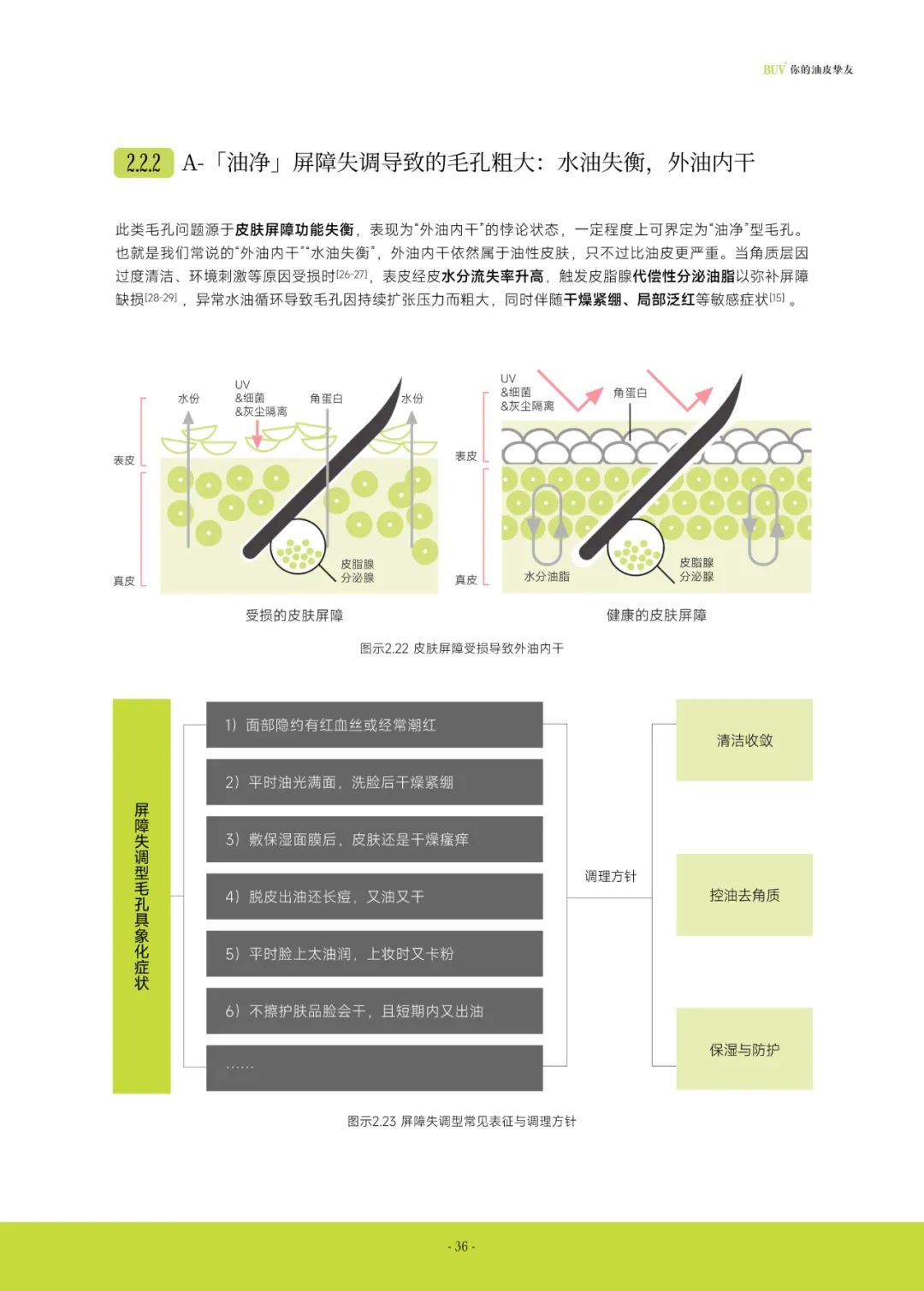

| 油净 | 外油内干,水油失衡 | 屏障受损→皮脂代偿性分泌 |

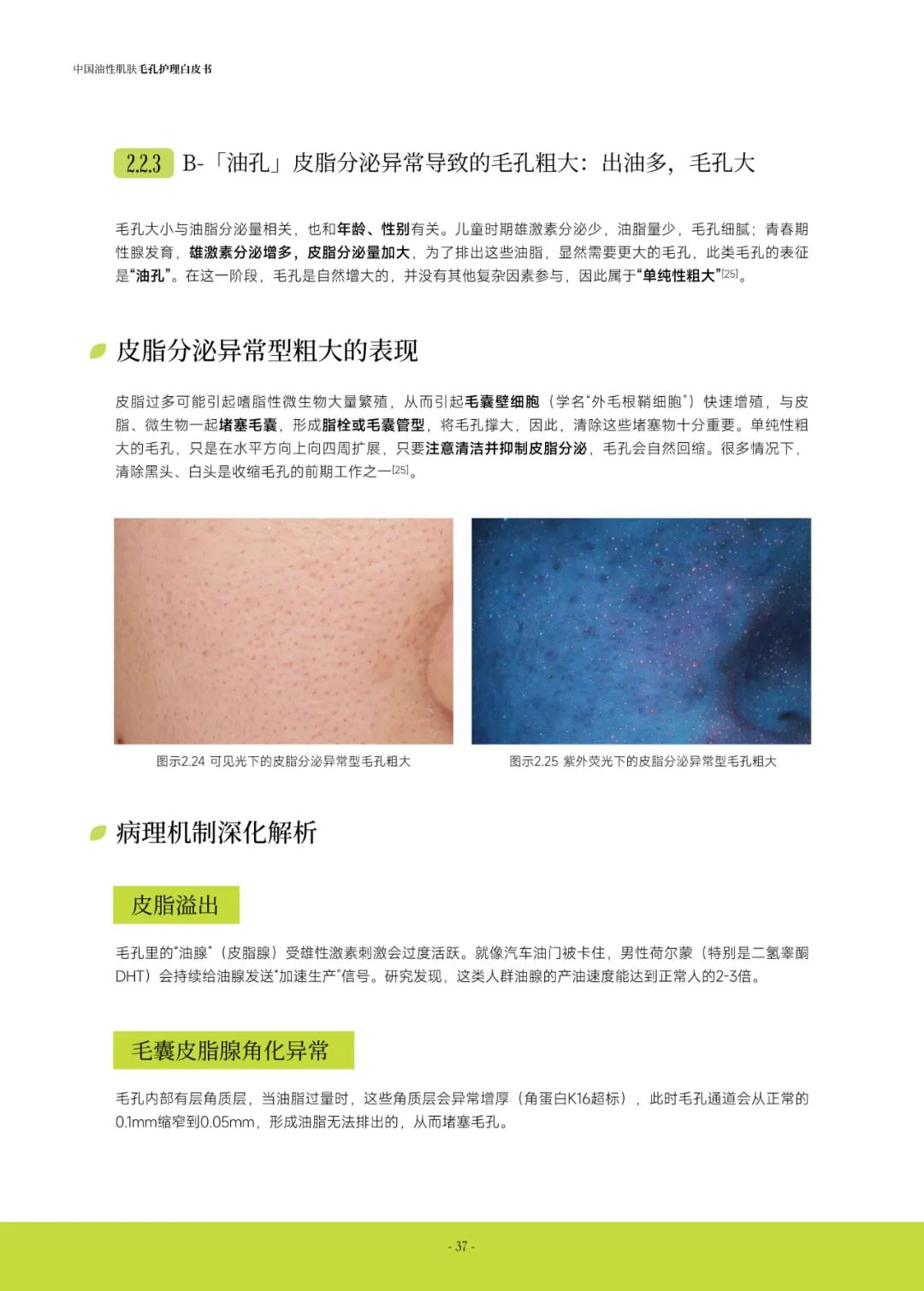

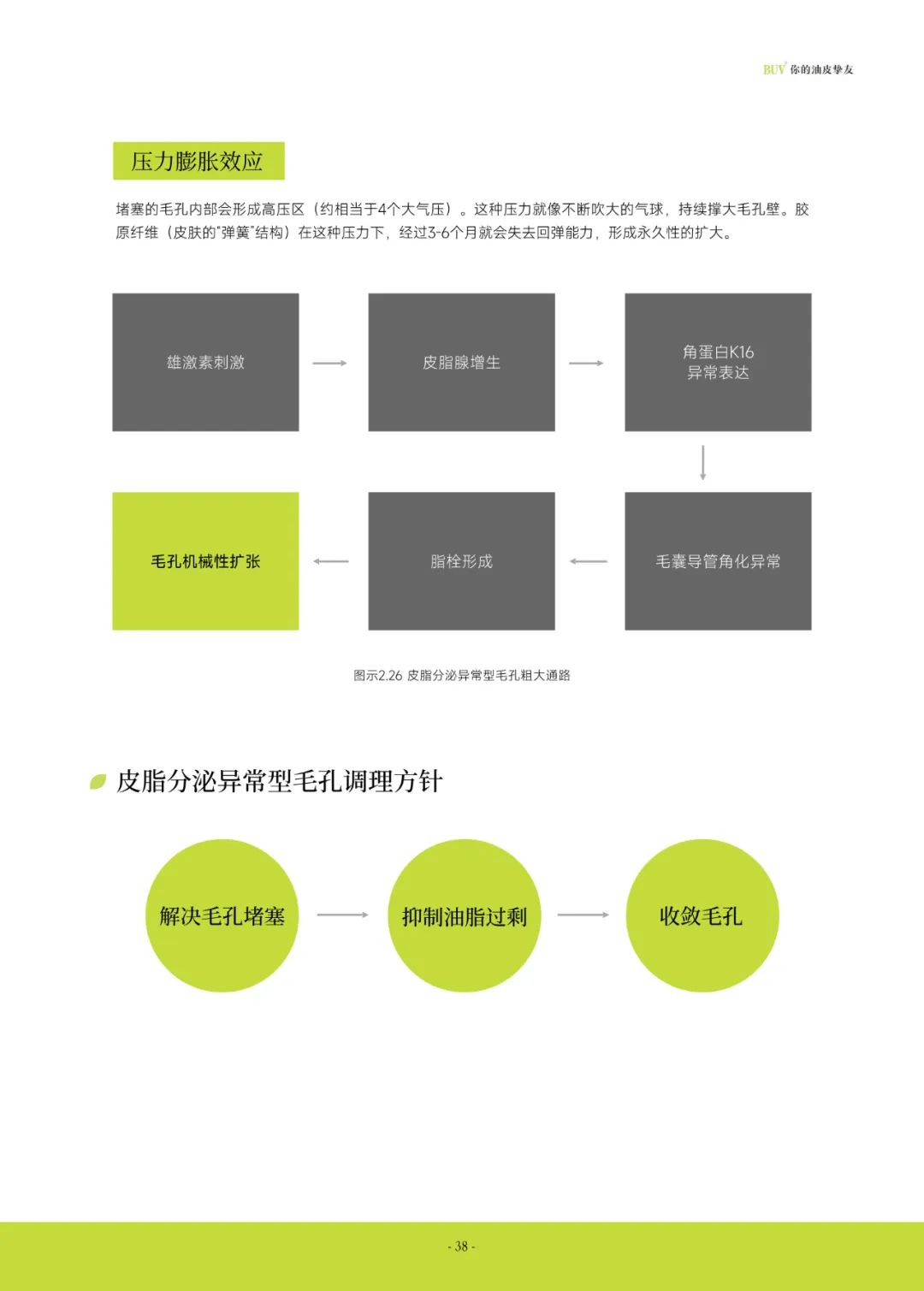

| 油孔 | 毛孔圆形扩张,肉眼可见孔洞 | 皮脂分泌过盛+毛囊角栓物理性撑大 |

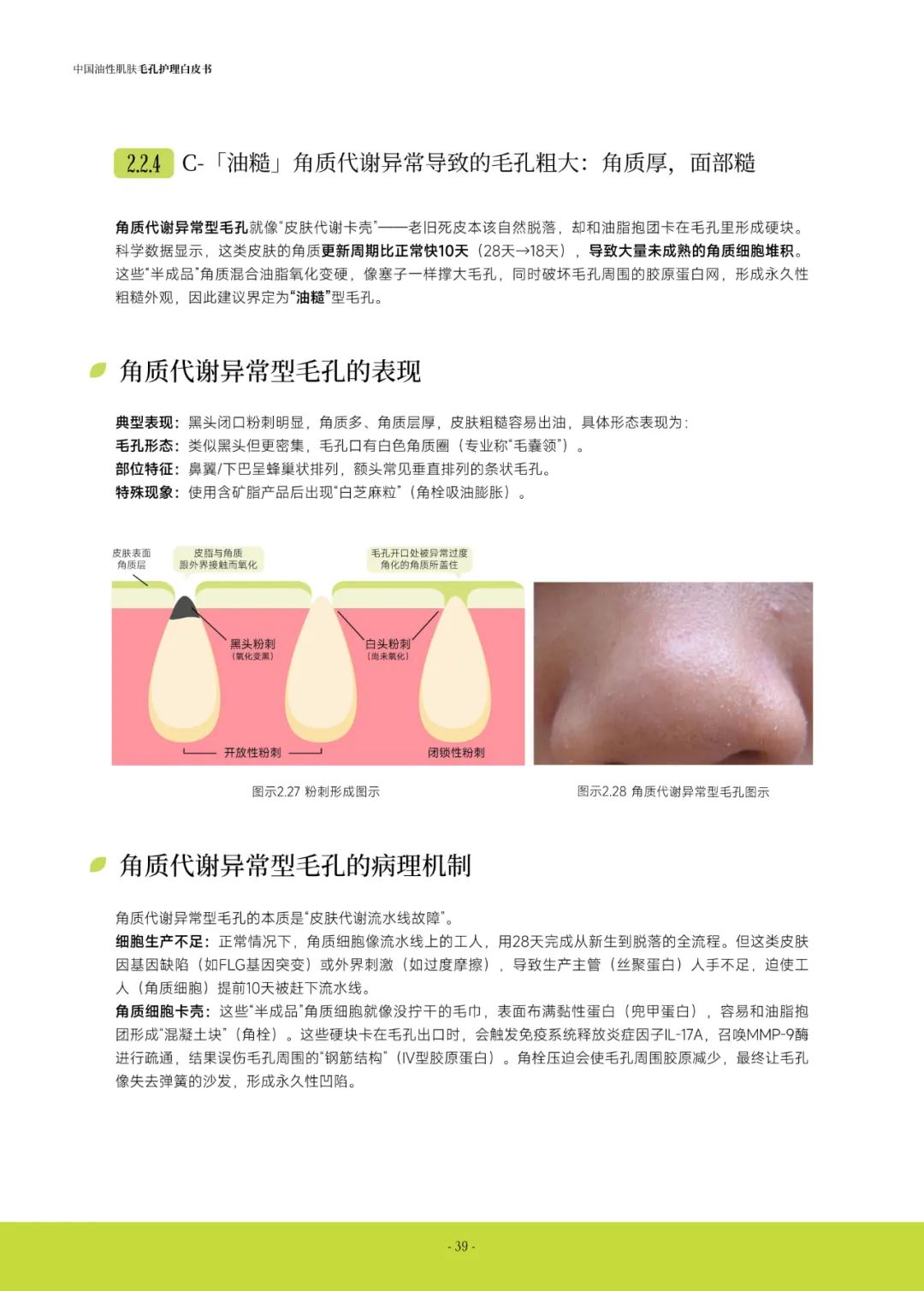

| 油糙 | 角质厚、闭口多,触感粗糙 | 角质更新延迟(周期从28天→18天) |

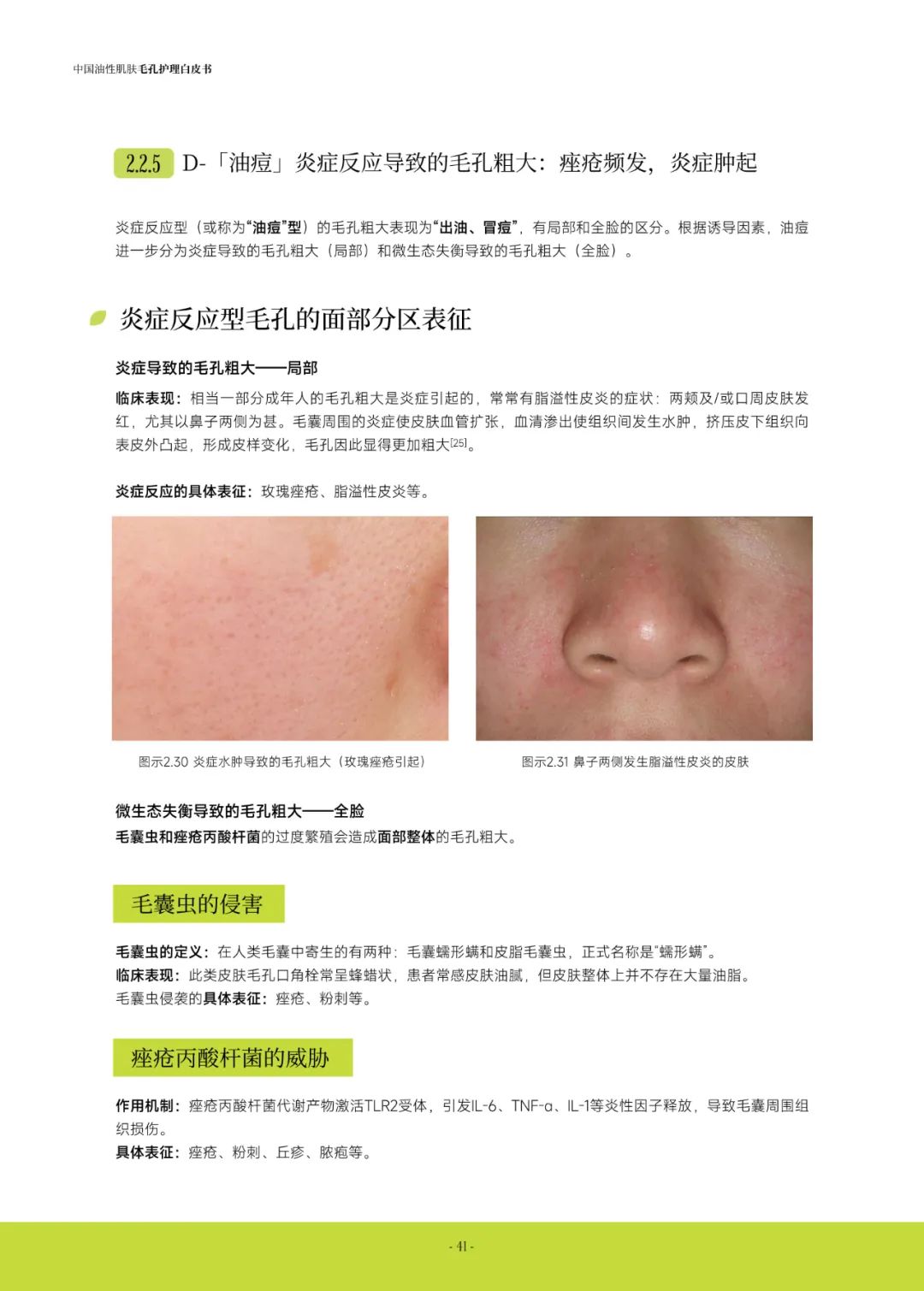

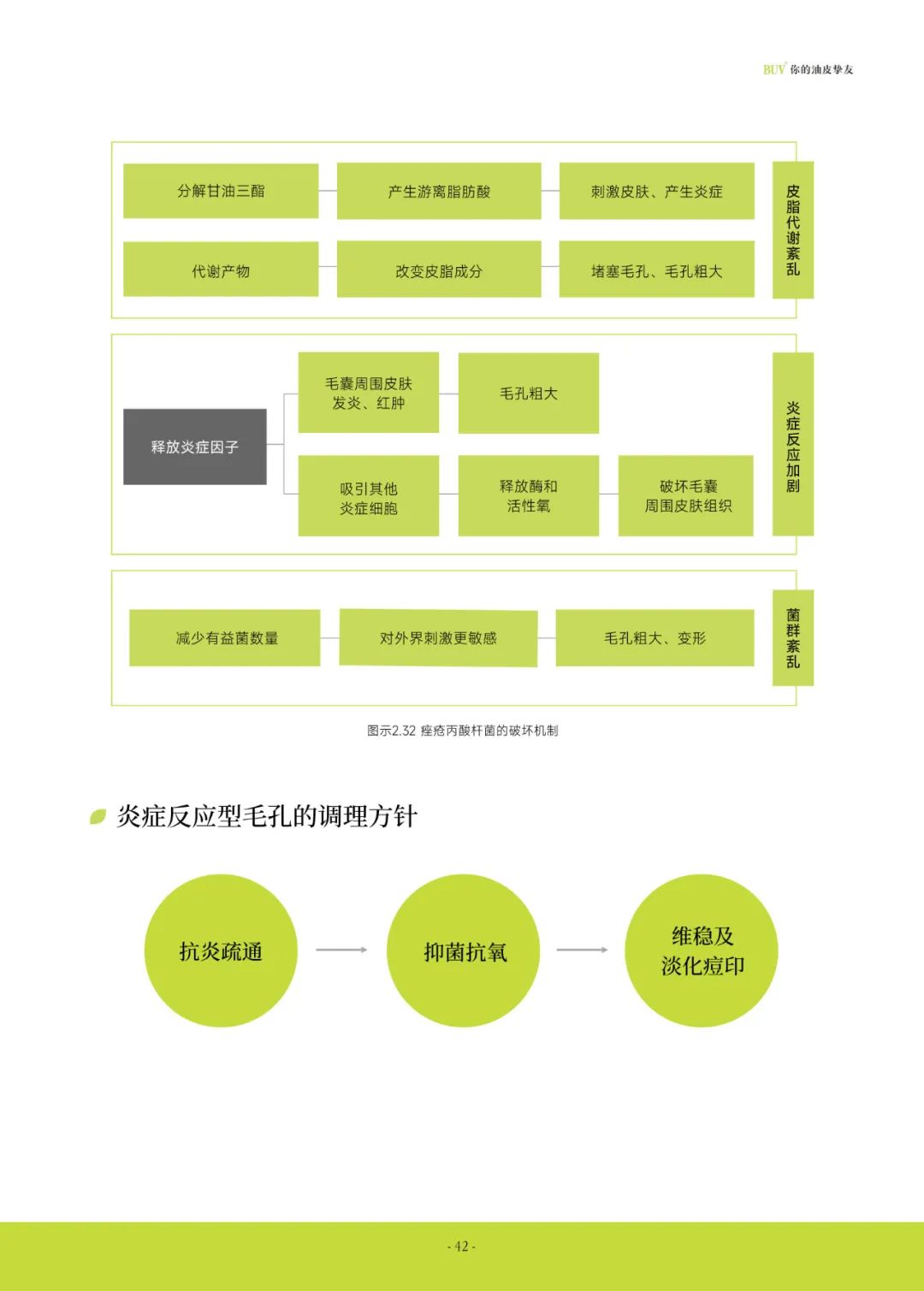

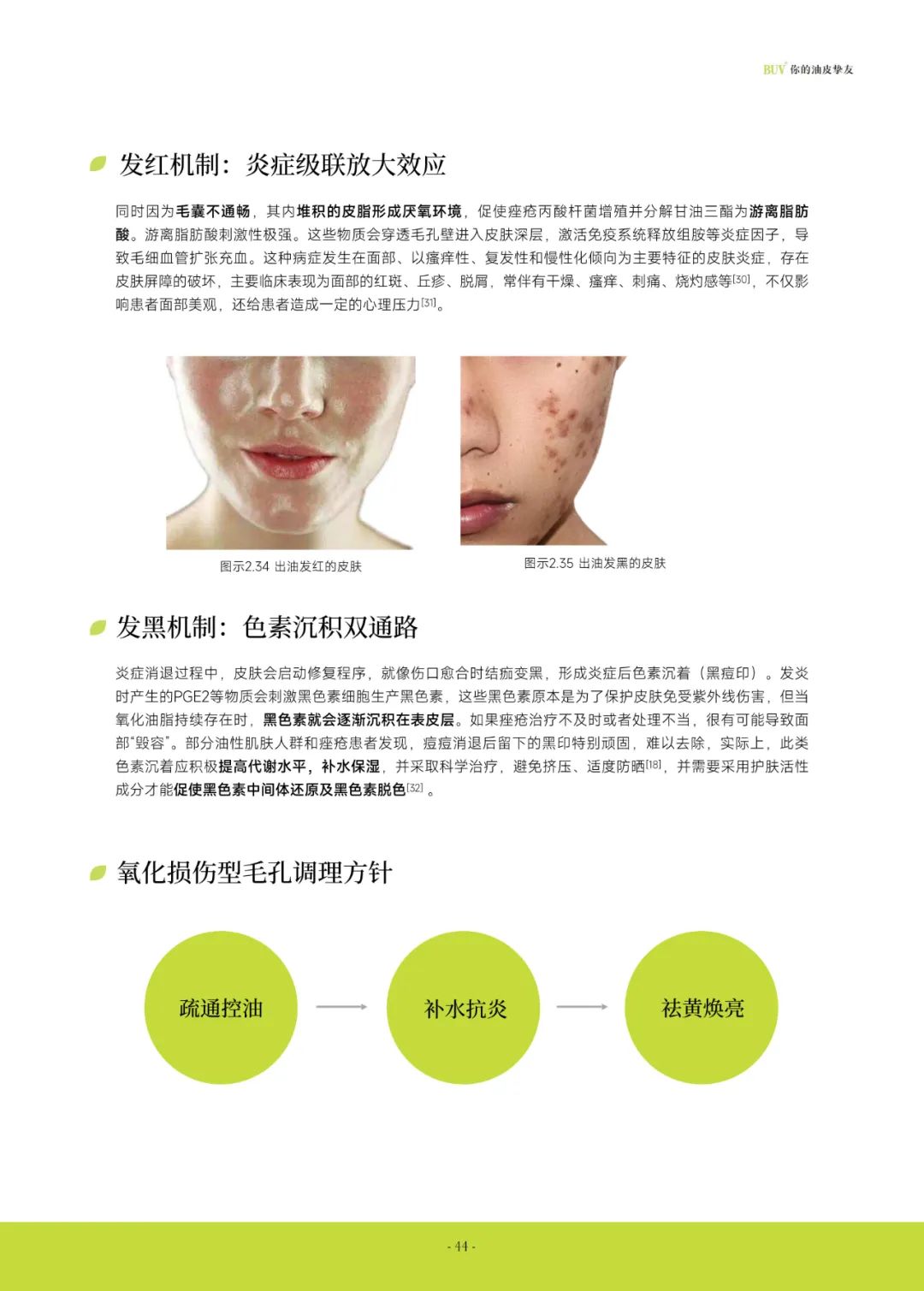

| 油痘 | 痤疮频发,伴随红肿 | 微生态失衡+炎症因子(TNF-α/IL-6)释放 |

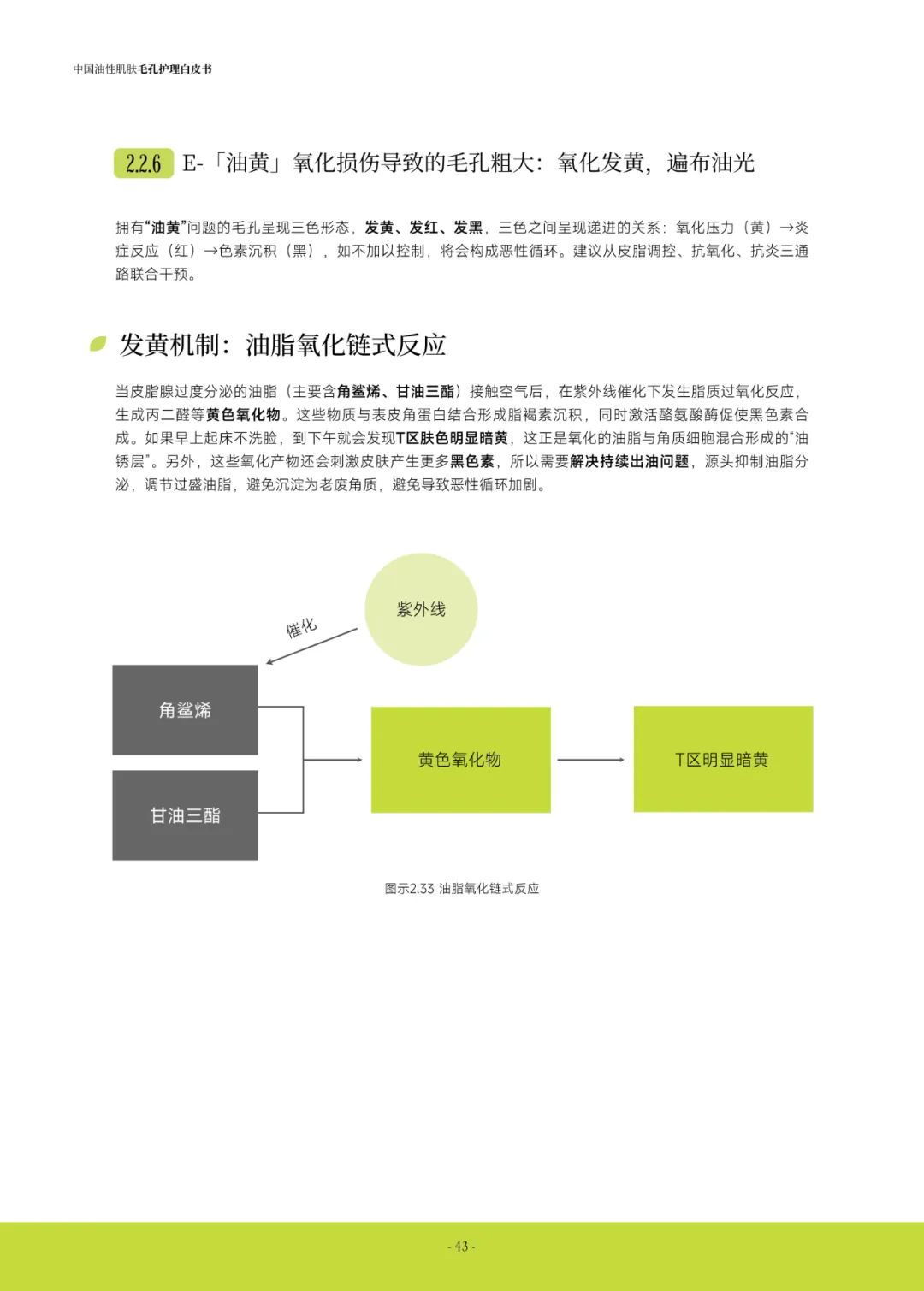

| 油黄 | 氧化暗沉,肤色发黄 | 皮脂氧化生成丙二醛+黑色素沉积 |

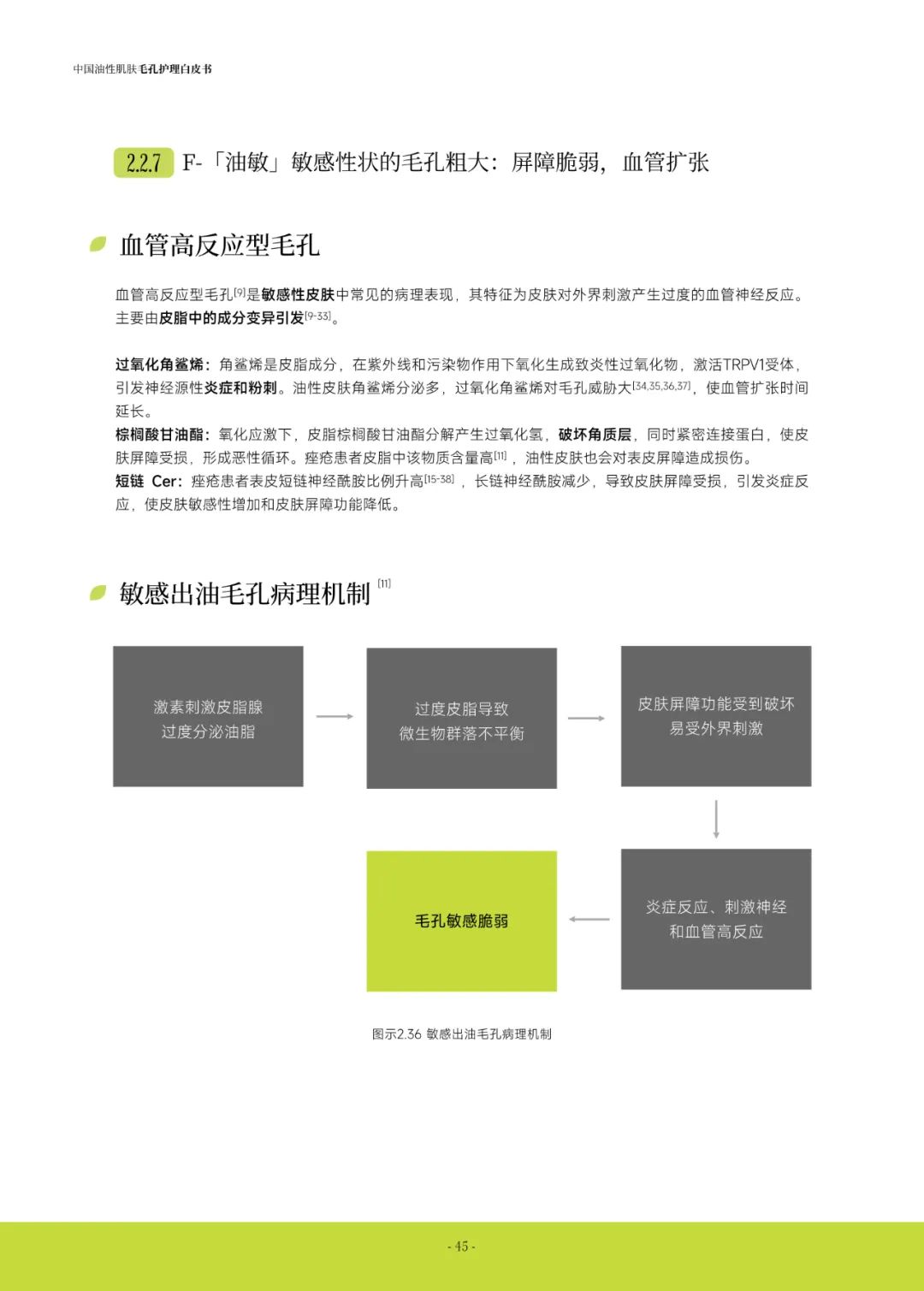

| 油敏 | 敏感泛红,屏障脆弱 | 血管高反应性+神经源性炎症 |

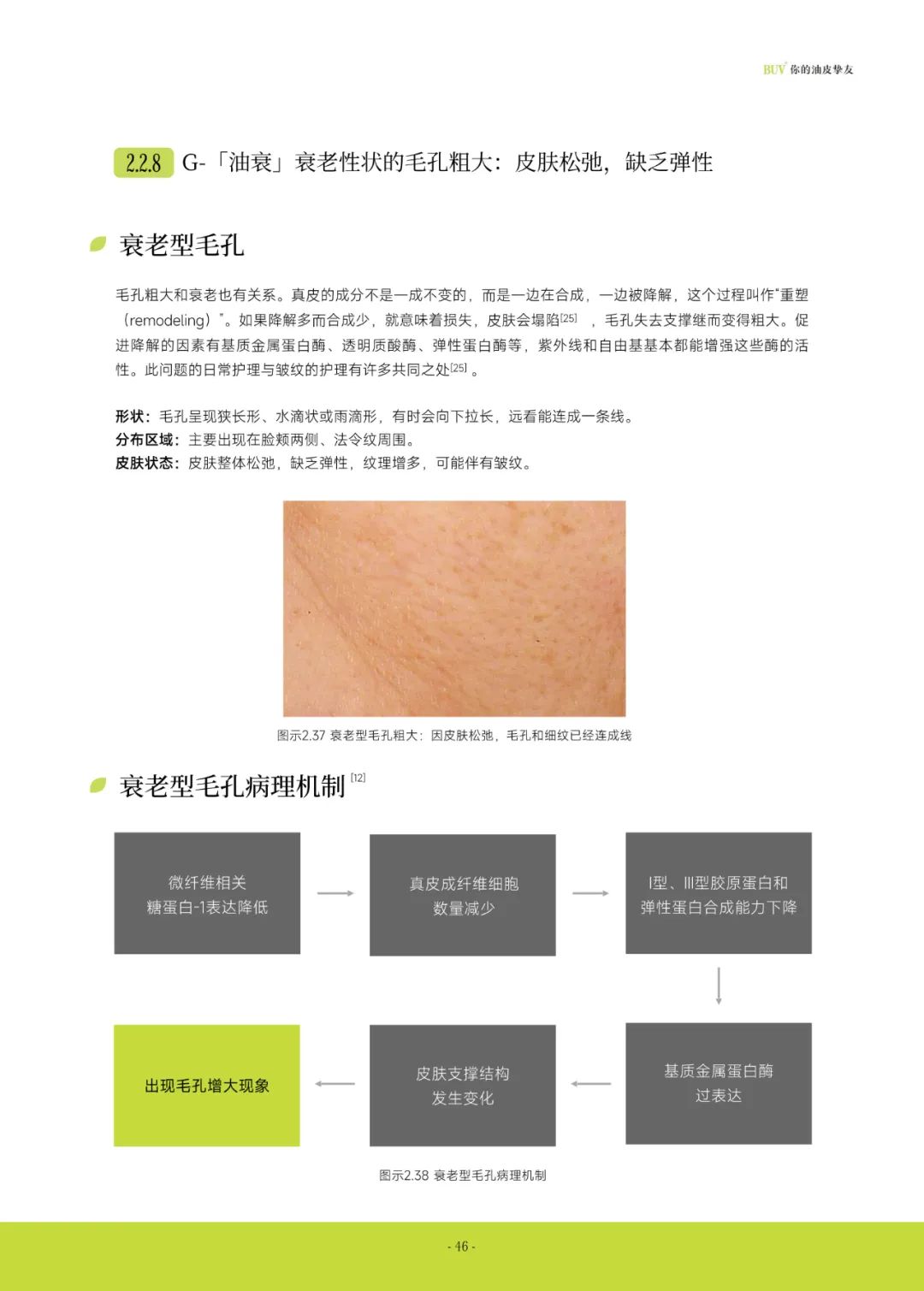

| 油衰 | 毛孔水滴状下垂,皮肤松弛 | 胶原流失+弹性纤维断裂 |

四、科学护理方案

1. 分型精准护理

- 油孔型:清洁收敛(白柳树皮提取物)→抑制油脂(PCA锌)→收敛毛孔(北美金缕梅)。

- 油痘型:抗炎疏通(药用层孔菌)→抑菌平衡(桃柁酚)→淡化痘印(烟酰胺+VC)。

- 油黄型:疏通控油(紫苏提取物)→抗氧化(叶绿素铜)→提亮(柑橘果提取物)。

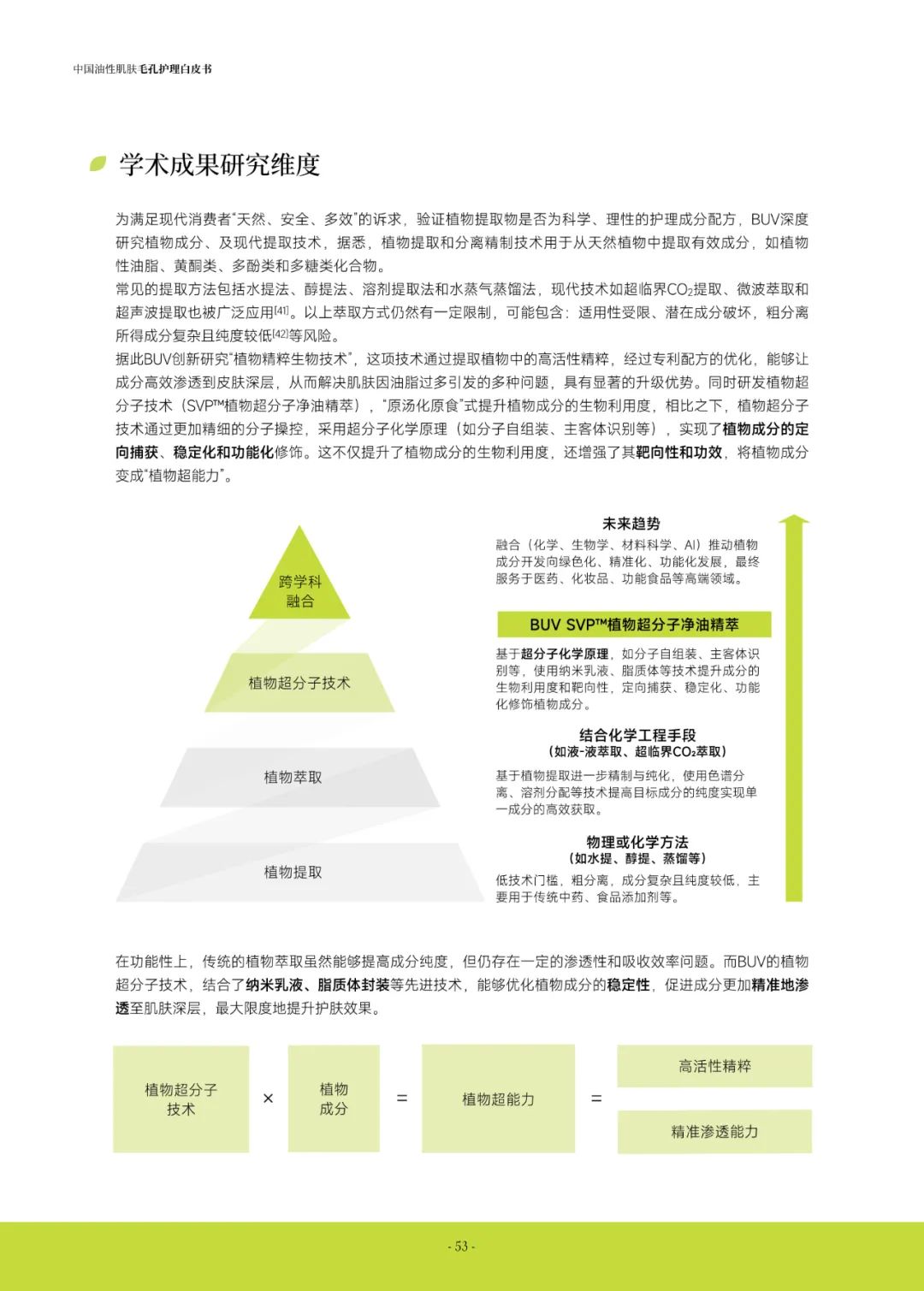

2. 创新技术应用

- SVP™植物超分子技术:提升活性成分渗透率3倍,刺激性降至传统酸类1/5。

- 药用层孔菌发酵液:抑制5α-还原酶活性100%(1%浓度),促进胶原蛋白合成。

3. 场景化护理日历

- 28天油痘护理

- 第1-7天:蔓越莓精油泥膜深层清洁(每周2次)。

- 第8-14天:金盏花祛痘精华抗炎抑菌。

- 第15-28天:玫瑰光透精华水维稳淡印。

五、产品功效验证(BUV案例)

叶绿素洁颜泥

- 28天使用后:油脂含量↓37%(p<0.001),痘痘数量↓42.9%,TEWL值↓40.21%。

紫苏精粹水

- 控油率:2小时即时控油率达81.21%,7天持续控油率31.03%。

牛油果精粹乳

- 舒缓功效:透明质酸酶抑制率72.88%(25%浓度),弹性蛋白酶抑制率51.52%(15%浓度)。

六、行业趋势与展望

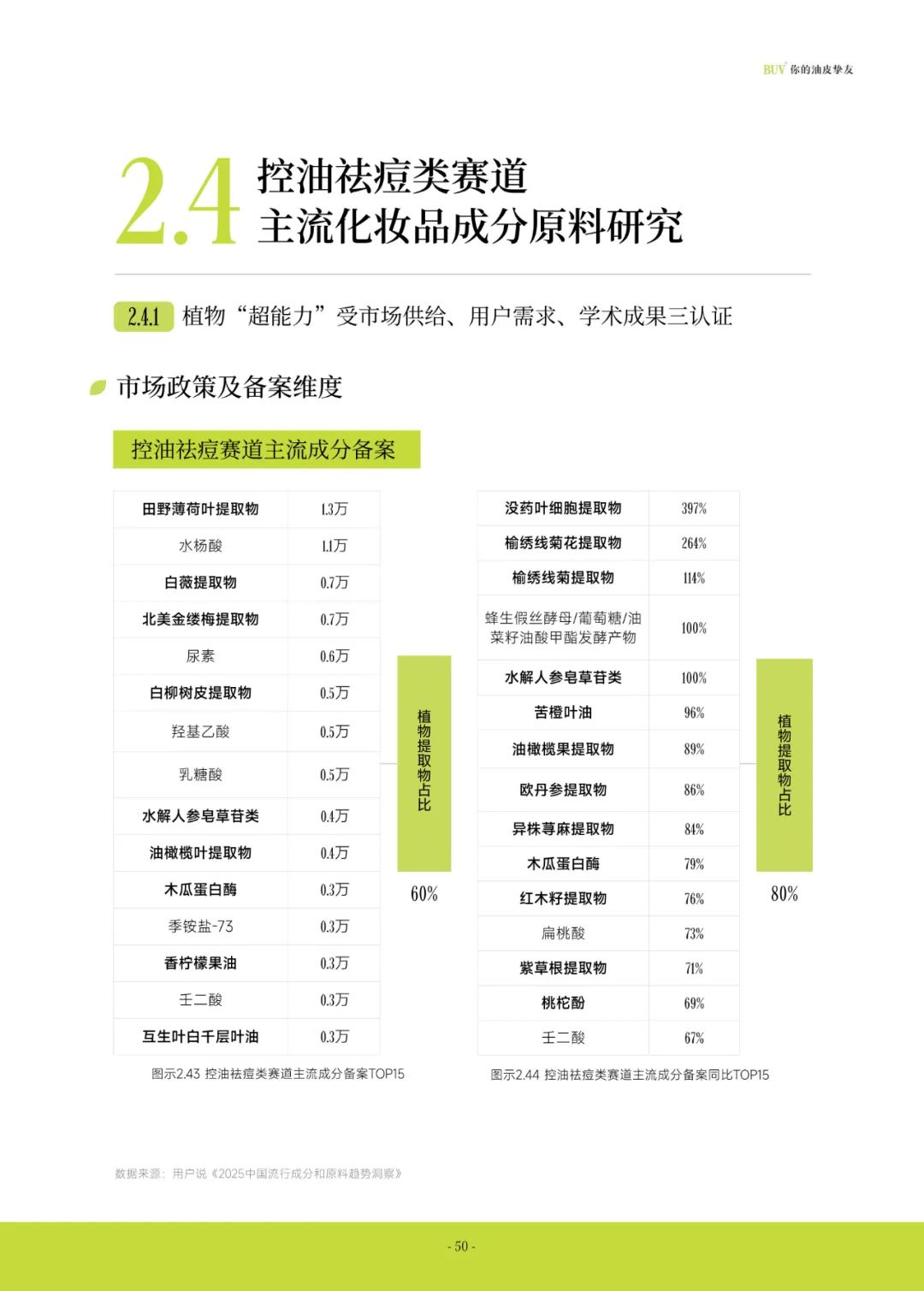

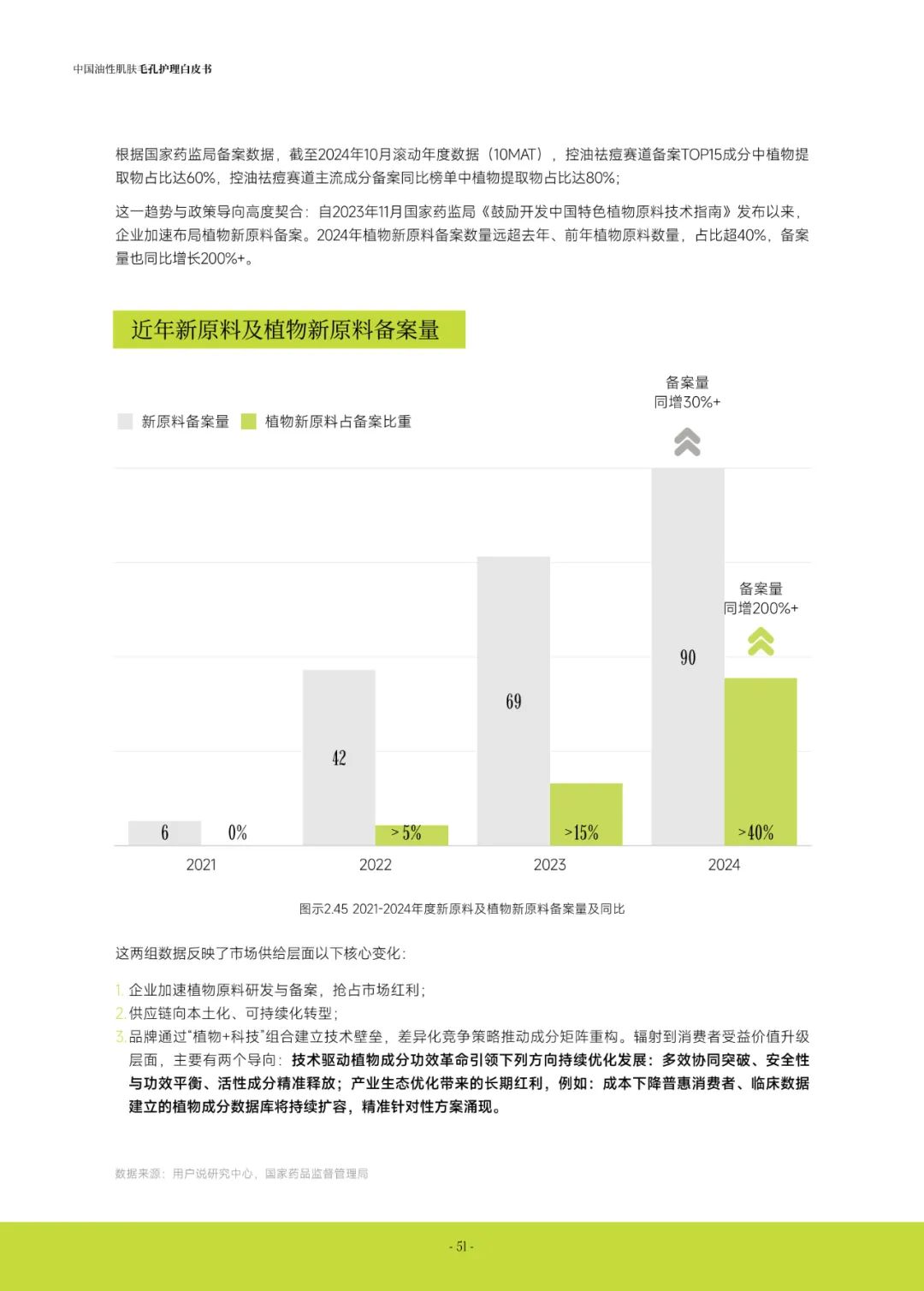

- 成分趋势:植物提取物备案量同比增200%(2024年),控油祛痘成分TOP3为田野薄荷叶、水杨酸、白薇提取物。

- 研发方向

- 构建“防护-修复-调节”三位一体体系,结合情绪护肤(压力激素调控)与微生态平衡(益生元)。

- 深化“5D坐标体系”(性别/气候/季节/年龄/场景)实现个性化护理。

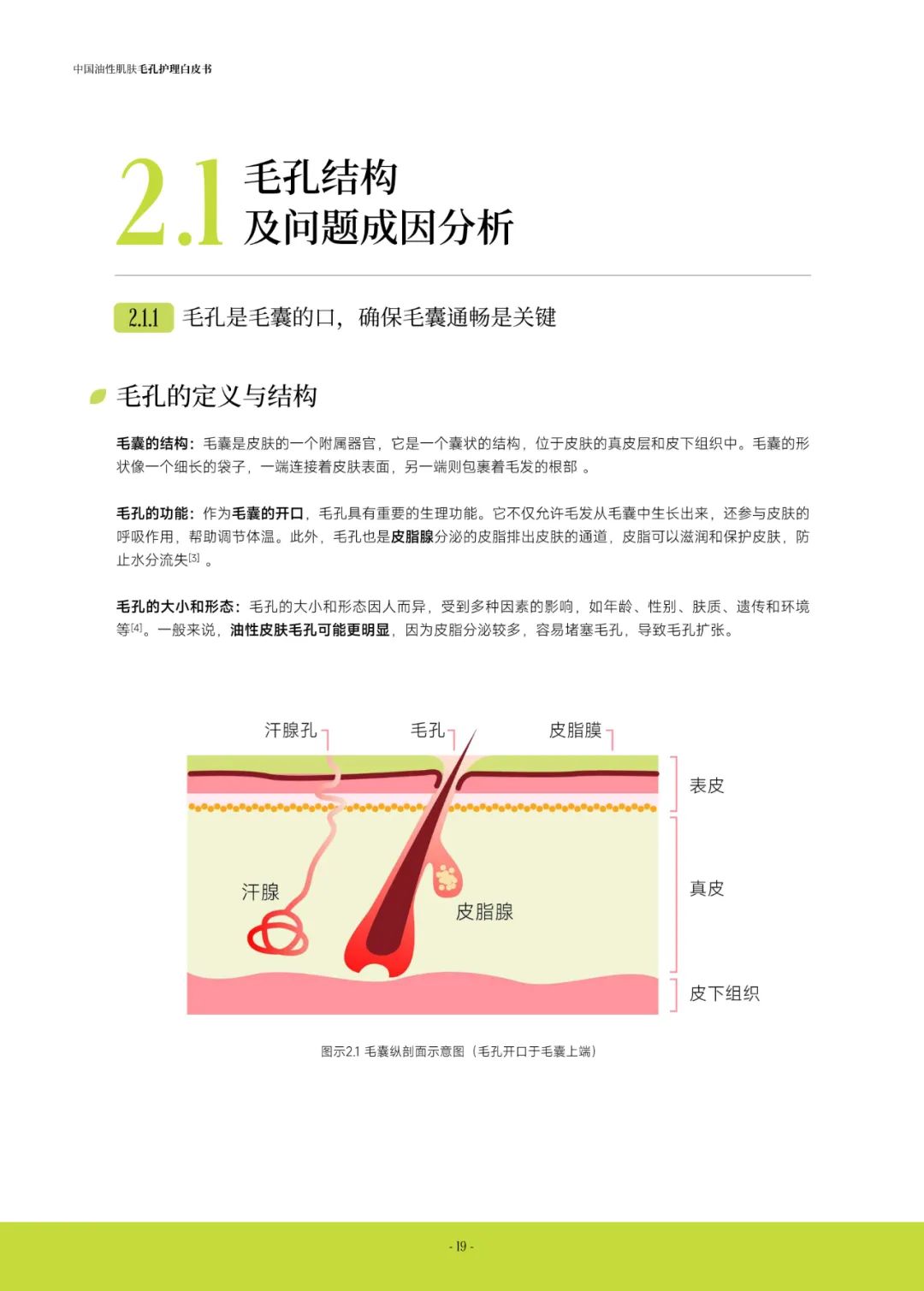

核心结论:油性肌肤毛孔问题需以“毛囊通畅度”为关键指标,通过分型护理、植物活性成分靶向干预及环境场景适配,构建科学护理闭环。BUV提出的“油净-油孔-油糙-油痘-油黄”分类体系及配套方案,为行业提供标准化范式。