前几年夏天去烧烤摊,总能看到桌上摆着和啤酒瓶差不多的大玻璃瓶汽水。

瓶身上印着“大汽水喝大窑”,老板还会主动推荐:“喝这个,比可乐过瘾”。

那时候谁能想到,靠着吴京代言火遍全国、一年卖32亿的“国民汽水”。

如今会被美国资本收购大部分股权。

曾经大窑斩钉截铁说“不可能被外资控股”。

现在重庆市场监督管理局的公示却显示,美国私募巨头KKR已经拿下了它85%的股权。

从“战狼汽水”到“华尔街控股”,这中间到底发生了什么?

国产汽水的情怀,难道真的抵不过资本吗?

大窑怎么火成国民汽水?

大窑能从内蒙古的地方品牌,变成全国人熟知的汽水靠的可不是运气,而是三招“接地气”的操作。

最早的时候,大窑还只是内蒙古一家老汽水厂。

后来被做酒水生意的王庆东接手,2006年正式改名“大窑”。

那时候可乐、百事已经占了大部分市场,要是跟着做小瓶装汽水、进超市,肯定拼不过。

王庆东索性换了个思路:不跟它们抢货架,专做餐馆生意。

他把汽水装进520毫升的大玻璃瓶里,长得跟啤酒瓶几乎一样。

烧烤、火锅店里,有人开车不能喝酒,有人不想喝太多,拿这个“当酒喝”正好。

举着瓶子碰杯不违和,喝起来有气泡还不醉人。

就这么着,大窑精准抓住了“聚餐代酒”的需求,在餐饮渠道扎了根。

光有产品还不够,得让餐馆老板愿意推。

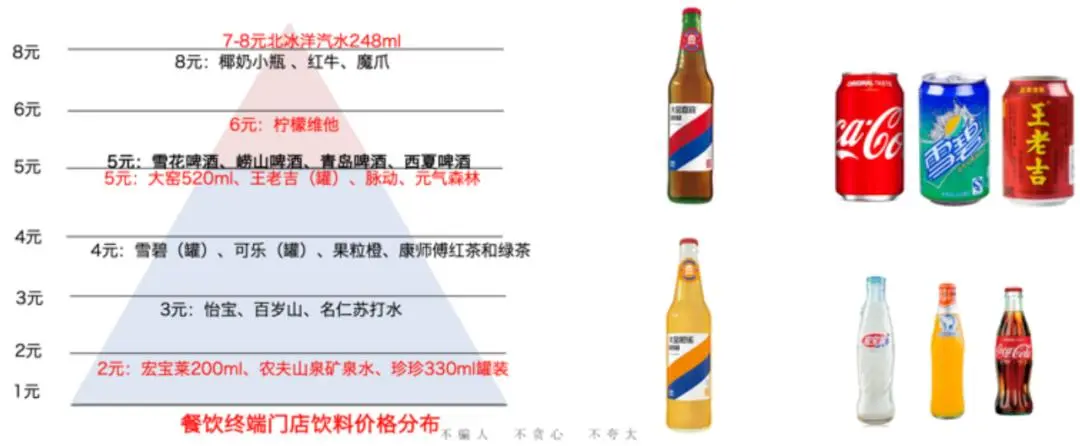

大窑搞了个“裸价操作”,给经销商的价格特别低,一箱12瓶才17.5块。

经销商卖给餐馆25块,餐馆再按5、6块钱一瓶卖,一瓶就能赚3、4块。

要知道卖可乐一瓶才赚几毛钱,老板们自然更愿意给顾客推荐大窑。

真正让大窑火到全国的,是后来的营销。

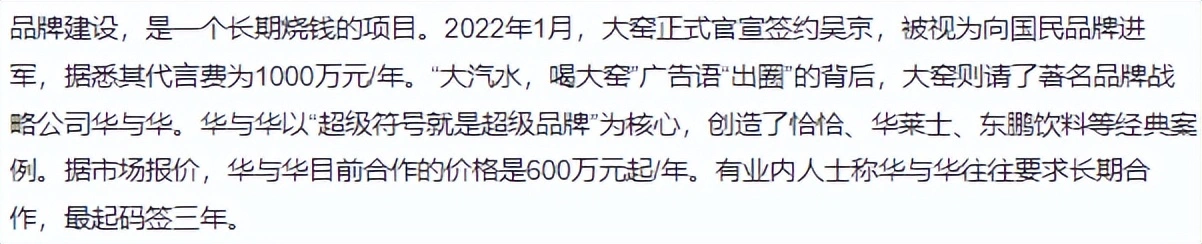

2021年,大窑找了华与华,就是做蜜雪冰城“甜蜜蜜”洗脑广告的公司。

花800万定下“大汽水喝大窑”的口号。

这句话直白好记,还能让人好奇“啥是大汽水”,不自觉就想试试。

到了2022年,大窑又花1000万签下吴京。

那时候吴京凭着《战狼》《流浪地球》成了“国民硬汉”,形象跟大窑豪爽的气质特别搭。

广告从央视播到地铁站、高铁站,连小区电梯里都能看到。

大窑一下子有了“国民汽水”的名头,还被网友叫“战狼汽水”。

2023年,它的年销售额直接突破32亿,是老品牌北冰洋的3倍,成了国产汽水的黑马。

从拒外资到卖股权

火起来的大窑,一开始对“外资收购”的态度特别坚决,甚至把“国产”当成了品牌标签之一。

2023年的时候,有消息说可口可乐要收购大窑,网上吵得沸沸扬扬。

大窑很快出来辟谣说“从来没计划、也不可能被外资收购或控股”,还强调自己是“纯民营企业”。

那时候不少人觉得,大窑是要守住国产汽水的底线,好感度又涨了一波。

第二年,又有传闻说维维股份要接盘大窑,结果还是被否认了。

大窑方面说“没跟维维股份有任何资本接触”,一副“不跟资本妥协”的样子。

谁能想到,才过了一年,剧情就反转了。

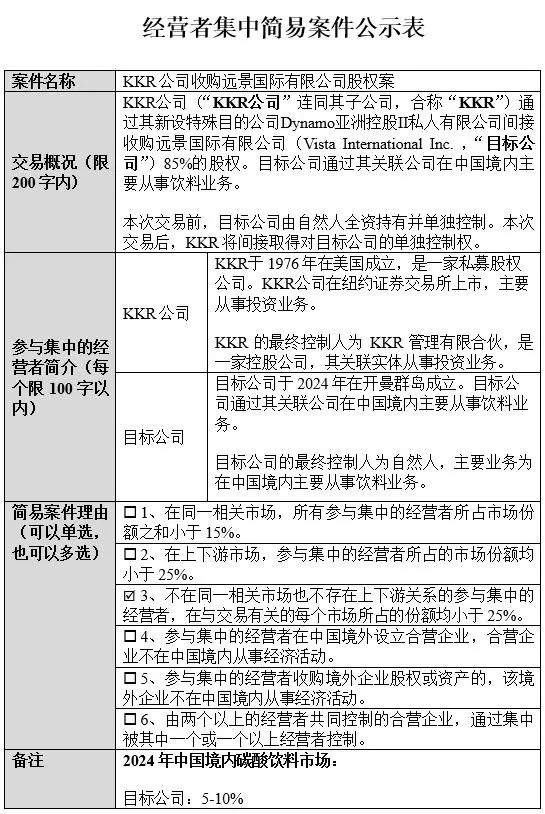

2025年7月,重庆市场监督管理局公示了一条消息:

KKR要通过一家离岸公司,收购远景国际85%的股权。

远景国际是2024年在开曼群岛成立的。

实际控制人就是大窑的创始人王庆东,做的业务也跟大窑的饮料生意完全对得上。

这次跟之前不一样,面对收购传闻,大窑没有直接否认,只是说“不便评论”。

再加上公示里的细节,远景国际的董事拼音是“WANG, QINGDONG”,跟王庆东的名字一致。

基本能确定,KKR收购的就是大窑。

从“绝不卖外资”到“悄悄卖了85%股权”,这样的反差让不少人觉得失望:

之前喊的国产情怀,难道只是营销手段?

为啥偏偏选了KKR?

大窑不是没火过,年销32亿的成绩也不算差。

为啥最后还是选择把大部分股权卖给外资?其实背后全是现实的压力。

增长遇到了瓶颈。

大窑的销量主要靠餐饮渠道,烧烤摊火锅店卖得好,但超市便利店这些零售渠道一直没做起来。

而且它的市场主要在北方,南方人对大窑的接受度不高。

北方市占率能到45%,南方却不足10%。

2023年的时候,大窑的增速还有15%,到2025年一季度就跌到4.35%了。

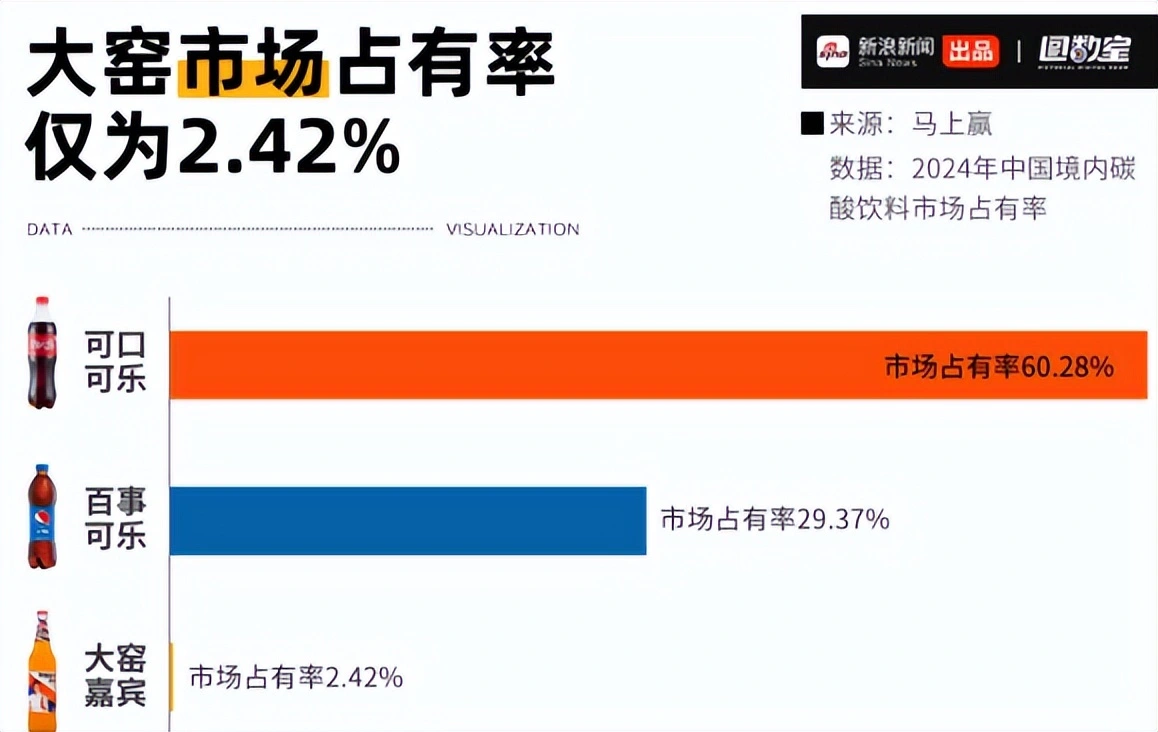

整个碳酸饮料市场里,可口可乐和百事加起来占了90%。

大窑只有2.42%的份额,想再往上冲太难了。

钱的压力也很明显。

为了做全国市场,大窑这几年建了7个生产基地,从内蒙古、宁夏到山东、安徽。

每个基地都要花不少钱。

再加上请吴京代言、投广告,还有给经销商让利,现金流一直很紧张。

玻璃瓶虽然成本低,但运输的时候容易碎,物流成本高。

要是再想往南方扩,还得建更多工厂,钱从哪儿来?

这时候KKR递来了橄榄枝。

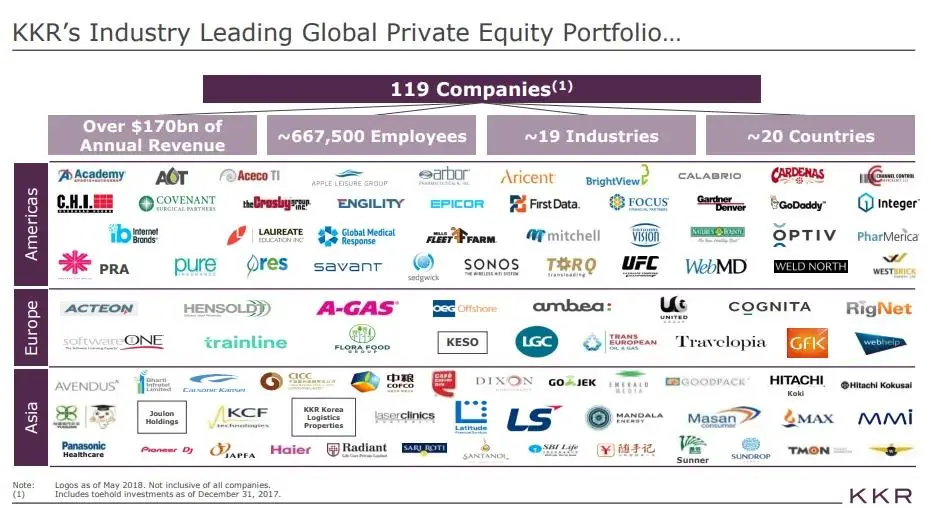

KKR是“全球四大PE巨头”之一,手里有6640亿美元的管理资产。

能一次性拿出大笔现金,还不用像中资机构那样搞“分期注资”或者“对赌条款”。

对大窑来说,这笔钱能解燃眉之急。

既能建南方的生产基地,还能降低原材料成本,PET塑料粒子从国际采购能便宜15%到20%。

而且KKR有全球渠道,说不定能帮大窑卖到东南亚去,像王老吉那样出海。

这些条件,可能是国内资本给不了的。

所以哪怕要放弃“纯国产”的标签,大窑还是选了KKR。

国产汽水路在何方?

大窑被收购后,很多人担心:

它会不会像以前的中华牙膏、哈尔滨啤酒那样,被外资控股后慢慢失去特色?

毕竟之前不少国产品牌被收购后,要么品质下滑,要么慢慢被市场遗忘。

更让人纠结的是“情怀”这件事。

大窑之前靠“国产”“国民”吸引了不少消费者,现在变成外资控股,难免会让人觉得“被骗了”。

以后再去烧烤摊喝大窑,可能就不会再觉得它是“国产汽水的荣光”了。

内容疑似 AI 生成,请谨慎甄别

但反过来想,大窑的选择也反映了国产汽水的困境。

这些年国潮兴起,老汽水如北冰洋、汉口二厂,新品牌如元气森林,都想分一杯羹。

但真正能做到全国化、年销几十亿的没几个。

要么被“两乐”挤压市场,要么受限于区域,要么因为成本高卖不动。

大窑的结局,可能会让更多国产汽水思考:

到底该靠情怀撑着,还是该靠资本帮自己突破瓶颈?如果靠资本,又怎么守住自己的特色?

现在大窑说“经营团队不变,全国化战略不变”,但未来会怎么样,谁也说不准。

毕竟资本是要赚钱,KKR会不会把大窑当成“现金流工具”,会不会改配方、涨价格,都是未知数。

从“大汽水喝大窑”到“大资本收大窑”,大窑的故事像一面镜子,照出了国产汽水的无奈。

或许,国产汽水的崛起,从来都不是靠喊“情怀”就能实现的。

而是要在产品、渠道、资本之间找到平衡。

既要守住消费者喜欢的味道,也要有能跟巨头抗衡的实力。

这条路,显然还很长。