本报记者 刘少华

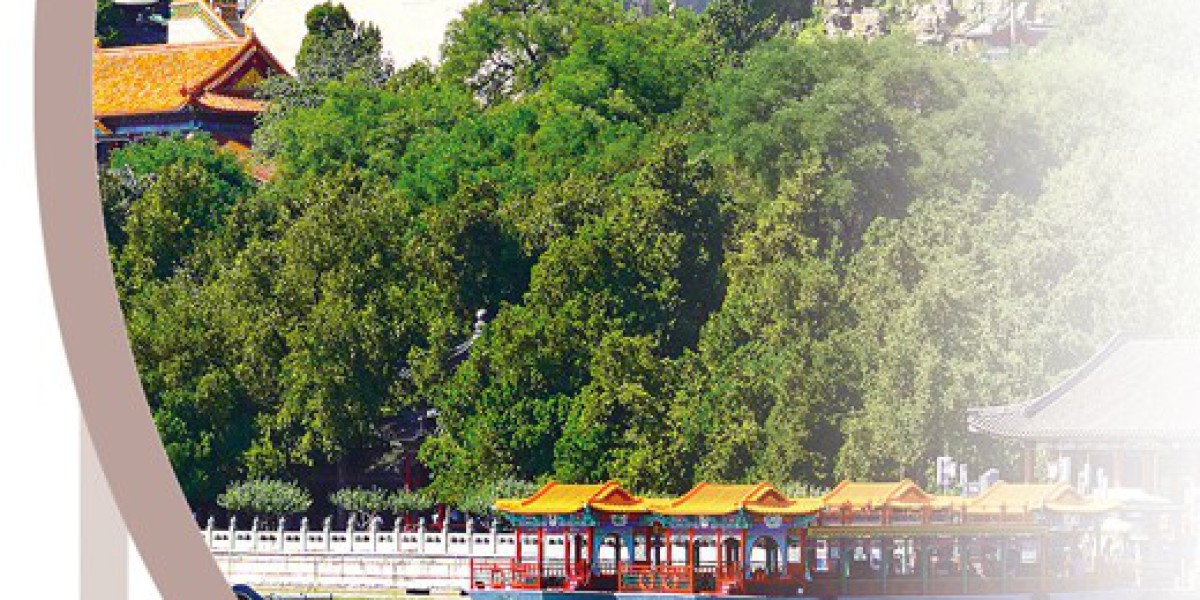

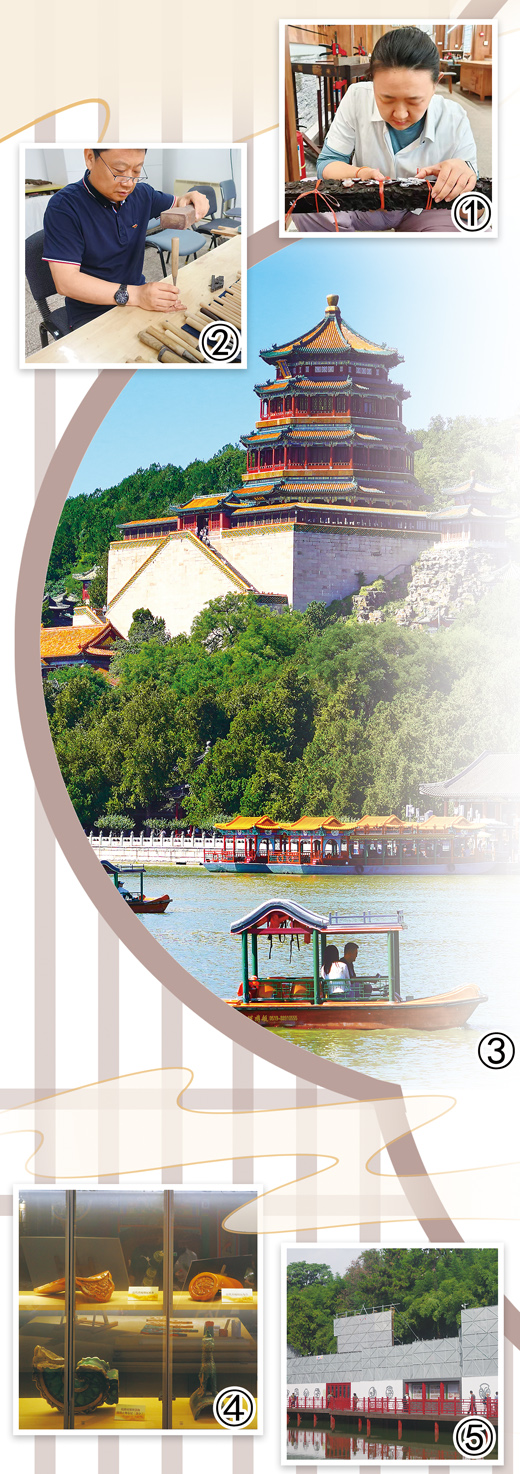

图①:文物修复师张全在固定家具雕花配件。 图②:文物修复师王新杰在雕凿家具配件。 图③:颐和园初秋景色。 宋家儒摄(人民视觉) 图④:不同历史时期的琉璃瓦件。 本报记者 刘少华摄 图⑤:苏州街科普展示性修缮围栏。 本报记者 刘少华摄 本版照片除署名外,均为颐和园管理处供图 潘旭涛制图

北京颐和园北宫门内,万寿山后山中轴线三孔桥下、后溪河的两岸,是颐和园景点之一“苏州街”。这里以姑苏胜景山塘街为蓝本,原为清漪园(颐和园前身)的一部分,是一条专供清王室节庆游赏的宫市买卖街。

“玻璃窗里面是正在修缮的工地,外面的展板是沿街店铺的前世今生……”站在水面上的栏杆旁,颐和园古建工程科工作人员常耘硕这样向记者介绍。

与以往的古建修复不同,正在修缮的颐和园苏州街选择的是“边修缮,边开放”的理念,将古建修复展示在游客面前,让正在进行的修复,成为文化遗产传承保护的生动课堂。

从古建到彩画,从家具到纸绢、钟表,颐和园需要传承保护的东西很多。这里有一批人,用传承下来的记忆,修复着古建和文物,让它们在新的时代重焕生机。

边修缮,边开放

直观体现古建筑的营造魅力

作为中国皇家园林建筑中“面河式宫市”的孤本,苏州街兼具江南水街神韵和北方建筑风采,有着很高的历史、艺术和文化价值。

19世纪,苏州街两度遭到外国侵略者严重破坏,从此沉寂百年。20世纪80年代,北京市颐和园管理处于原址复建苏州街,并于1990年竣工开街。但在三四十年之后,建筑的部分构件和结构出现了自然损耗。

2024年,在北京市公园管理中心和北京市颐和园管理处的推动下,苏州街又迎来一次全面的保护性修缮。

为便于游客领略苏州街的历史文化、沉浸式体验古建修缮过程,颐和园决定,采取“边修缮,边开放”的科普展示性修缮方式。据了解,这在京津冀地区皇家园林大体量古建筑修缮工程中尚属首次。

曾经的苏州街,建筑布局“一水两街”,蜿蜒曲折,60余座200余间铺面鳞次栉比。从东南岸的黄酒铺,到桥北面的卖鞋店,从东北岸的品茶铺,到小香洲牌楼北侧的织布所……在这里,民间市井五行八作几乎面面俱到。

“这里是皇家打造的江南市井气息。”常耘硕告诉记者,苏州街最早的设计图纸,至今仍珍藏在国家图书馆。正是因为有这些宝贵的历史资料,才能让这条街重现。

常耘硕介绍,这次修缮的原则之一是不动其原有风貌,秉持“原材料、原形制、原工艺、原做法”的修复理念。“我们会为整个修缮工程留下详尽的‘大修实录’,记录下修复的细节,既为当下负责,也为未来的研究和保护留下宝贵的资料。”

开门修缮,将工作完全暴露在公众视野中,自然有压力。不过对于颐和园来说,这种压力也转化成了一种动力。“我们不怕游客提问,也欢迎游客监督。”常耘硕说。

“您知道八大作吗?包括土作、石作、搭材作、木作、瓦作、油作、彩画作和裱糊作,每种工艺都体现了古代工匠的智慧与技艺。这些技艺构成了一个完整的建筑营造体系,是中国传统木结构建筑营造的重要组成部分……”许多游人站在栏杆旁,听有丰富古建修缮经验的赵杰师傅介绍着。

围挡外,团队特意设置了许多解说牌,游客们只要走上栈道,就走进了一堂生动的建筑历史课,在身临其境中感受匠心。代代相传的手艺,在匠人们手中,展现着蓬勃的生命力。

游客面前的隔扇门采用了仿古设计,格心部分嵌入通透的亚克力。这种设计既保留了传统建筑的美学风格,又为游客提供了观摩修缮现场的窗口。隔着窗户的修缮实景,像一场跨越时空的对话,展示着苏州街的过往景致与建筑艺术。

今天,透过专门设置的17组隔扇门、11个展示橱窗,人们在泛黄的书籍内页、珍贵的复建街区图纸和建筑构件中,体味着苏州街历史的演变轨迹。更重要的是,这里直观展示了苏州街的营造技艺。

“八大作”正是其中的介绍重点。从材料到手工,“八大作”都有严格规定,是中国古建筑营造技艺的集大成者。在这里,每一种都有详细的展示和介绍。

“油作施工时,要先铺一层防腐防潮的‘地仗’,有一麻五灰、单披灰等工艺”;“皇家建筑中的彩画,体现出建筑的等级,也携带着丰富的历史文化信息,从起谱子到贴金,就像为木结构的宫殿穿上锦绣外衣”;“现在机械化程度高,搭材作可能见不太到了”……赵杰一路走,一路向大家介绍着。

三三两两的游客,在展板前驻足,忍不住好奇地通过窗户看里面的修缮实景。常耘硕介绍,按照计划,苏州街修缮工程工期3年,再有1年时间,明年国庆节期间,游客们就可以重新体验苏州街的繁华街景了。

有传承,有创新

用修复帮文物传向未来

阳光打在小院墙上,留下斑驳的树影。在游人如织的颐和园中,一处安静的小院里,几个人正专心低头刨木头。

这里是颐和园古家具研究修复中心。颐和园管理处藏品管护中心负责人周尚云介绍,颐和园中收藏有大量的传世文物,明清家具是其中一类具有特色的文物收藏,这些家具昔日就陈设在皇家殿宇之中,供帝后们使用,它们风格融贯中西,式样汇聚南北,与颐和园的历史和园林功能息息相关。目前,颐和园有一千多件明清家具。

颐和园的古家具修复沿袭自民国时期的小器作,至今已经传承四代,是颐和园最老牌的文物修复工作室。这里承担着全园家具类文物的日常保养与修复工作,同时兼顾殿堂内檐装饰、展览及园内原状陈列家具类文物的日常维护与保养。

2016年以来,在第三代传承人王新杰的带领下,凭借传承有序、历史悠久的优势,这里完成了1000多件古家具和木质文物的修复养护工作,成为颐和园文物修复领域的中坚力量。

几十年来,每天早上7点,王新杰准时抵达这里,为一天的工作早早准备。面对这些匠心独运又承载着历史文化信息的文物,他既如数家珍又充满敬畏之心。“修文物之前先看清楚,等心里有数了再开始动手,这个过程不能反过来。”王新杰说。

多年来,颐和园的古家具修复传承有序,如今,第四代传承人正逐渐成长起来。2020年,李纪洁研究生毕业后来到这里,成为学历最高的“女木匠”。去年,她参加了北京市第六届职业技能大赛,获得可移动文物保护项目的银牌。获奖后,她参加了文物数字化培训。

“文物数字化为家具修复带来了新方向。”作为年轻一代,李纪洁有着新的想法。“我们可以用扫描仪将缺失的件扫描出纹样,通过3D打印技术进行复刻,这样就避免多次拆装对文物造成的损害,减少人工拼合的难度和时间。”

颐和园的古家具修复,还与外界能工巧匠展开了密切合作。2024年,颐和园启动了馆藏家具联合修复工程,今年在古家具修复中心,3名来自江苏常州、常熟的老师傅受邀前来,与颐和园的师傅们联手,共同致力于古代家具的修缮工作。记者采访的这天,他们正聚精会神地修复着一组清代七巧桌。

在颐和园,文物修复师们各自从自己的专业出发,保护、修复着珍贵文物。

比如器物类文物修复工作室,从2016年至今,这里共接到422件园藏文物的修复工作。所修文物涵盖瓷器、玻璃器、金属器、玉器、钟表、漆器、杂项等多个类别。近年来,他们先后配合了《颐和园藏文物大系——玉器卷》《外国文物卷》和《铜器卷》等图册出版工作,并承担了盆景展厅基本陈设、“太后园居——颐和园珍藏慈禧文物特展”、“园说”系列主题展览等参展文物修复任务,在园藏文物的保护与利用方面作出贡献。

再如纸绢类文物修复工作室,从新中国成立至今也已传承至第四代。他们的工作主要是皇家宫苑特有的贴落书画、殿堂纸绢匾额、隔扇芯、春条、福寿方、挂屏、对联等,坚持“修旧如旧”“最少干预”“安全耐久性”“可逆性”“可识别”等原则,最大限度地延长文物寿命,以达到使文物长期保存的目的。据了解,自2016年以来,该工作室抢救性修复文物1294件,使很多纸绢文物得以妥善保藏,让世人看到皇家园林所蕴含的更多历史价值和艺术价值。

文物修复师们的日常简单而纯粹,靠着一代代人默默无闻的坚守,许多文物得以延长生命周期,从过去传向未来。

既保护,又科普

将文化遗产活化利用起来

颐和园养云轩,去年才重新开放,至今在院落里还能看到乾隆时期的建筑。西厢房的一面墙上,精巧的格子里,摆放着不同历史时期的琉璃瓦、脊兽等残片或构件。

“这里展示的都是‘瓦作’的案例,包括各个时期的琉璃瓦、勾头、脊兽,等等。很多文物残片没法使用了,我们就保存起来,展示给大家看。”颐和园古建工程科科长陈曲告诉记者。对于古建筑爱好者来说,这些残片有着独特的价值。有些残片,甚至在颐和园建筑上也已不多见,但通过构件,清晰地反映着过去建筑的形制与模样。

对面墙上,展示的是“彩画作”的工艺,都取自颐和园古建筑上的彩画,一比一仿制后,展示给观众。从“桃花源记”到“孟德献刀”,颐和园彩画文化丰富。这里还展示了颐和园彩画的绘制流程,从起谱子、扎谱子、拍谱子到刷色、贴金等。

“很多中小学前来研学时,在这里学习传统绘制工艺。”陈曲说,养云轩修复时,特地设置了这样一个房间进行科普,深受大家欢迎。

据了解,2023年10月,颐和园完成养云轩建筑本体及院落系统保护修缮,第二年正式对游客开放。陈曲介绍,养云轩的活化利用过程中,充分考虑了对文物建筑的保护,新增隔断、灯具、装饰等尽量不与原房屋结构产生关系,同时尽可能利用原有地砖。

养云轩等院落活化利用的成功经验,正在复制到更多颐和园的建筑中。陈曲介绍,明年计划开展清华轩的活化利用,这座二进四合院建筑,规制保存完整,但由于距离上次修缮时间较久,建筑出现了不同程度的病害。

“颐和园里有800多座古建筑,对于我们来说是‘幸福的烦恼’。”2003年,陈曲从北京林业大学毕业后便进入颐和园工作,20多年来始终扎根文物建筑保护与修缮领域。她说,古建修缮有着做不完的工作,但正是在这个过程中,很多工作互相启发,修缮工作越来越成熟。

养云轩外,是颐和园著名的长廊。1990年,长廊以“世界上最长的画廊”被收入《吉尼斯世界纪录大全》,是中外游客前来时的重要打卡点。

这条长廊位于万寿山南侧,紧邻昆明湖,以排云殿为中心,向东西两边对称地展开,将分布在万寿山前的亭台楼阁、大小院落连成一系。

彩画是长廊的特色。这条全长728米的长廊,梁架上共绘有14000余幅苏式包袱彩画,具有极高的历史价值。这些彩画题材丰富,包括人物、山水、花鸟、线法四种类型,其中人物故事题材多源于四大名著、民间传说、神话故事等,包罗万象,贯穿上下五千年。

岁月侵蚀着这层古建的“外衣”。新中国成立以来,长廊彩画进行过2次较大规模的保护修复,几十年过去,由于风吹、雨淋、霉菌、虫蛀等因素,彩画出现了氧化褪色、画面模糊不清、空鼓脱落等诸多病害。

按照“最大限度保护、最小限度干预”原则,从2020年起,颐和园与中国文化遗产研究院合作,开展长廊彩画病害调查与勘察设计工作,花了很长时间,才形成长廊彩画病害图集、保护试验报告及保护修缮方案。

科技也为文物修复带来了助力,从彩色相机到三维激光扫描,颐和园为长廊彩画制作了完整的高清影像三维模型。

在传统技艺和现代科技互相配合之下,藏在长廊里的东方美学重新焕发光彩。通过近三年的长廊彩画保护修复工作,颐和园长廊取得了较好的修缮质量和效果,整体达到设计预期成效,为后续长廊彩画整体保护修复的推进提供了具有指导意义的借鉴。

对于园内一草一木,颐和园里的人倾注着心血。作为世界文化遗产,颐和园有完备的遗产监测体系。大到园内的山形水系、周边环境、天际轮廓线,小到古建的砖木、彩画纹样、遗址遗迹、古树名木、昆明湖水质甚至土壤中微生物都可能成为监测对象,评估结果可以成为遗产科学保护的重要依据。

颐和园的古建与文物保护,是正在进行的故事。