今年是故宫建院100周年,“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”展览已于9月30日开展。其中,《清明上河图》时隔十年在故宫博物院亮相,人们为此而来,不惜排队数个小时,只为一睹其真容。其魅力究竟何在,又如何去领略故宫之美?

经历了紫禁城建成600周年、故宫博物院建院100周年的祝勇,是近年写故宫最多的作家之一。故宫这片取之不尽的历史人文富矿,将激励他继续在其间耕耘。

1986年,作家祝勇从家乡沈阳来到北京。遍布北京的历史文化遗产,吸引着正读大学的他,而他最常去的几个地方里,就有故宫。

彼时还是游客的祝勇,完全料想不到,在未来的二三十年里,他会与这座古老的皇城产生如此深厚的联结。

2001年,北京申奥成功。在那之前,北京市委宣传部开展了一系列筹备工作,其中就包括北京电视台拍摄的一部纪录片。祝勇收到邀请,对方希望他以总撰稿人的身份参与这项工作。

作家祝勇。(图/由被访者提供)

那段时间,他集中浏览了许多关于北京的史料,尤其是明清史。在那些日子里,故宫走进了他的生活,他从朱棣的故事讲起,在纸上一点点勾画出这个皇城的昨日与今朝。

2002年,《旧宫殿》出版,这成了祝勇书写故宫的开端。自那往后连续20多年,故宫一直是他的写作对象。他写故宫的建筑,写宫里生活的日常,也从微观史学的角度发掘这座宫城与苏东坡、宋徽宗等历史名人的联系。

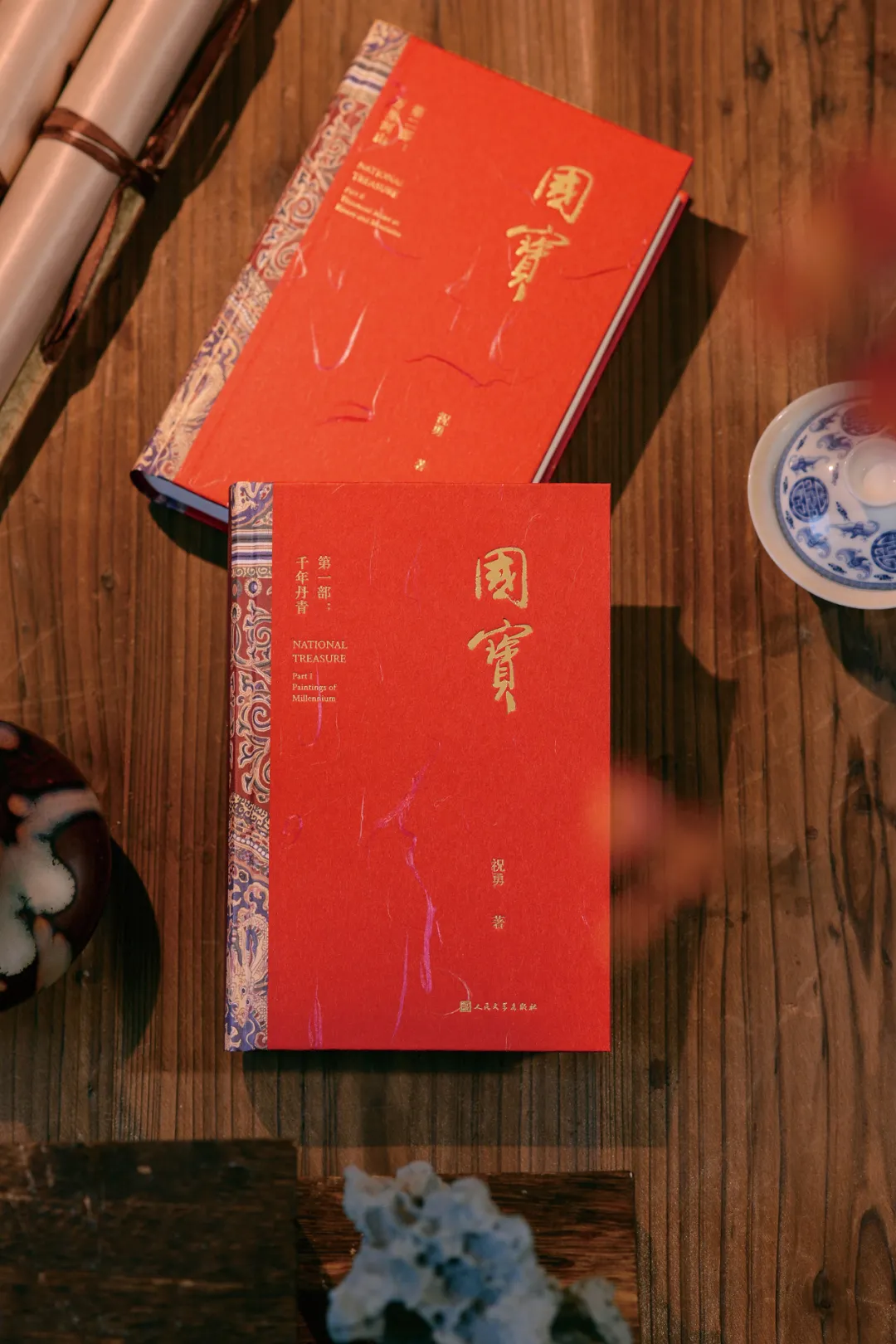

了解过故宫南迁的历史,许多人物的命运在祝勇心里沉淀已久,最后他决定写下小说《国宝》。(图/由被访者提供)

如今回看,祝勇将自己的作品分为宏观全景式与“微观故宫”系列。不久前,他的小说《国宝》问世,在讲述故宫文物南迁隐秘历史的同时,他的创作视野也从非虚构转向了虚构。围绕故宫,他做着更为多元的表达。针对这部作品,以及他早先所出版的“微观故宫”系列中的《在故宫寻找宋徽宗》《在故宫解密〈清明上河图〉》,《新周刊》对祝勇进行了专访,以下为对话实录。

研究微观历史与推理相似, 文物是绝佳的物证《新周刊》:是什么契机让你把故宫与宋徽宗联系在一起?在此之前,你找到了故宫与苏东坡的联系,这种写作方法是如何探索出来的?

祝勇:故宫收藏着历朝历代的珍贵文物,其中就包括宋徽宗的书画作品,但很多人不太清楚这点,所以我觉得如果能从书画的角度来解读他们的精神世界,会是一个很好的方式。这有迹可循,而不是空泛地去谈,他们的那些艺术作品是绝佳的载体,也是连通他们精神世界的桥梁。我的写信过程有点推理的意味,根据历史现场的蛛丝马迹,从“物证”中推导逻辑关系,进而建构出一个历史名人的生命历程。

《新周刊》:在研究宋徽宗的画作时,哪个部分的史料或细节让你印象最为深刻?

祝勇:我在看宋徽宗的《瑞鹤图》时注意到这样的细节:画面上的叫宣德门,屋顶上有许多瑞鹤飞翔。这个祥和的景象是真实发生过的吗?画后面有题诗题跋,上面记载这是宋徽宗正月十六登上宣德门时看到的场景。也就是说,这是他亲眼所见。

但是我又产生了疑问:在开封那个地方,正月十六还是冬天,怎么会有仙鹤,而且还能恰好在皇帝上楼时起飞呢?这有些不可思议。

所以我先去查了鹤的习性,看看它们是否会这样;紧接着我又在史料中发现,紫禁城里有专门的道士驯养仙鹤。从明代反推宋代,信仰道教的宋徽宗可能也有这样的偏好。宋徽宗有自己的艮岳,当中也养着仙鹤,很可能在他登楼的那一刻,仙鹤被故意放了出来。这是一种推理,虽然没有找到直接证据,但我觉得它符合历史逻辑。

一幅画,我们不只可以欣赏它的构图笔法,还可以从历史中寻找这种细节,通过绘画打通各个学科的界限。当然我们要知道,没有绝对的微观,在做这些微观透视时,还需要具备宏观的眼光,了解更多的背景。

《新周刊》:你提到,“正是前期的自由,为他后期的不自由埋下了伏笔”,你从宋徽宗的艺术作品中,窥见了他的命运。通过故宫藏品,你对宋徽宗有哪些不同的认识?

祝勇:他的确不是个好皇帝,他当皇帝是阴差阳错,但最后的亡国其实也是因为历史积重难返,这当中既有他的个人原因,也有宋朝本身的各种弊端。经过了一代代的积累,这些矛盾最终施加到帝王身上。如果没有皇帝这个特别的身份,那么他很可能仅仅是位优秀的艺术家,就像苏东坡的好友王诜,他在政治上的路被堵死了,却达成了非常了不起的艺术成就。

可能是残卷的《清明上河图》, 隐藏着丰富的社会信息《新周刊》:你是什么时候将目光对准《清明上河图》的?这一作品有着较高的大众认知度,你在解读时是如何考量的?

祝勇:从20世纪50年代公开展出到现在,《清明上河图》在公众视野里已经有70多年了,关于它的专著非常多。我读专业论文和论著比较多,在涉猎过程中会发现,其中有许多争议,甚至有些到现在都缺乏有说服力的说法。在这样的语境下,我就思考:能不能把这些问题引向更深入的地方呢?于是,我开始了这部分的研究。

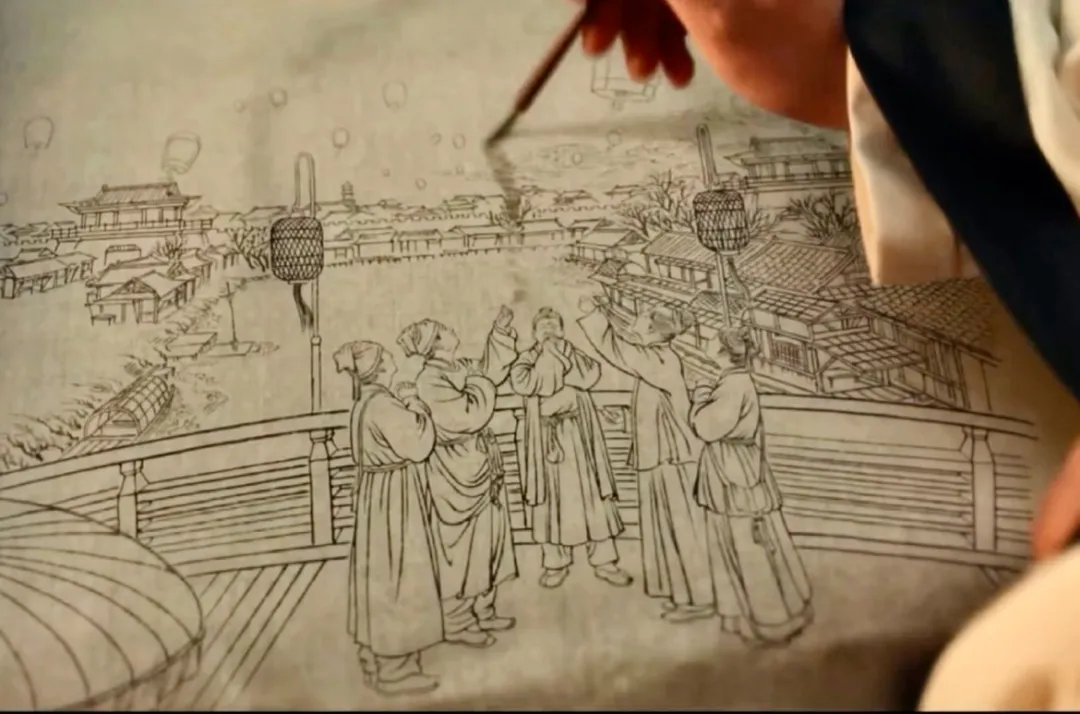

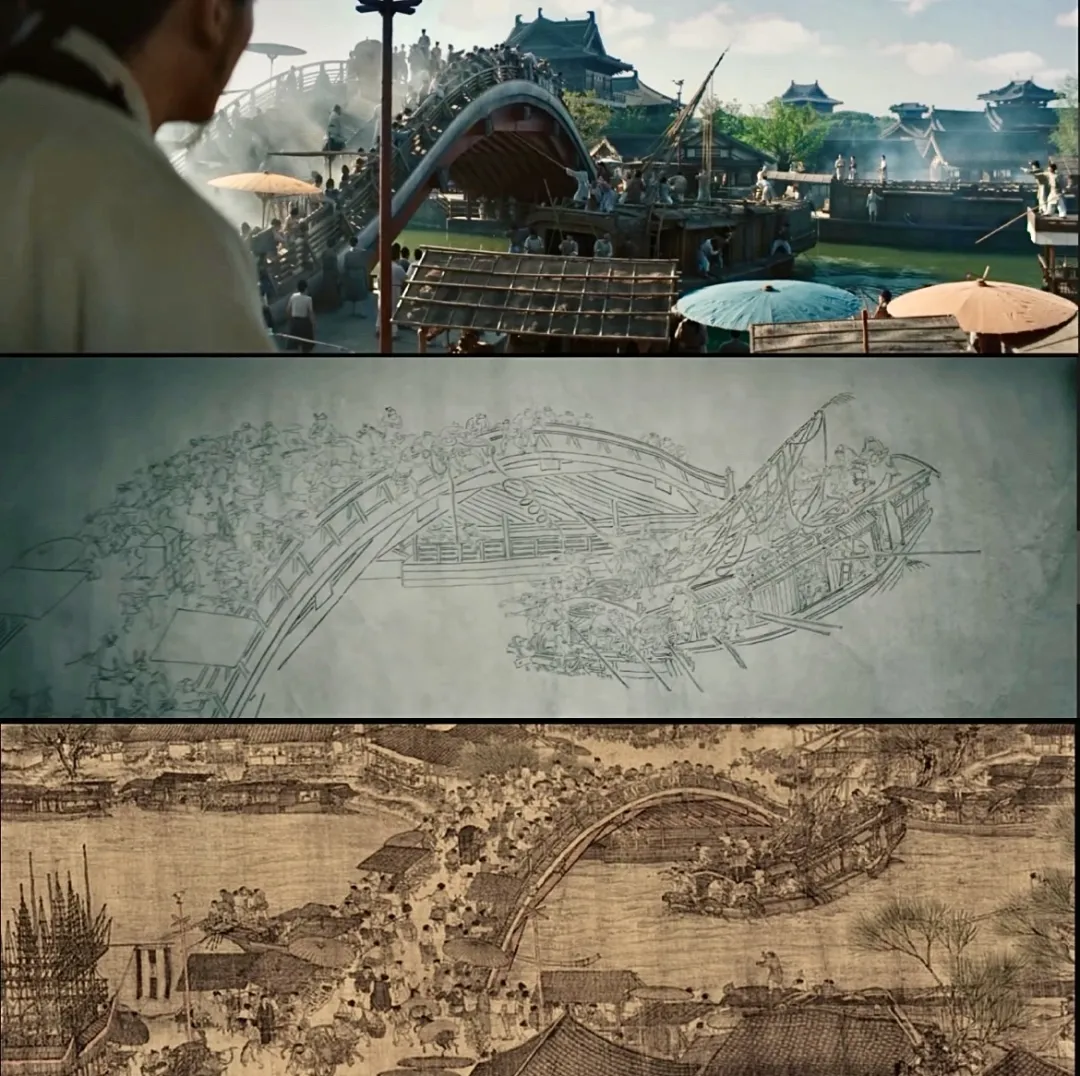

(图/《清明上河图密码》)

基于这一点,我想说,我写作完全是出于个人的需要,跟流行与否没有任何关系。就像我写苏东坡的时候,他并不流行,后来他才逐渐成为某种社会话题。现在有些出版社让我写苏东坡,并给我可观的订金,我反而不想去写了。

《新周刊》:在《清明上河图》中,你不仅关注作者的创作,也关注画中的市井呈现,并且不断挖掘其中隐藏的社会信息。有什么细节是你觉得非常有趣的,或者是那个时代独有的?

祝勇:我觉得,过去很多人没有读懂《清明上河图》。他们不知道古代长卷的正确观赏方式。比如说,以前就有争论,人们说这幅画里的季节是有矛盾的,有人说画的是春天,有人则说是冬天。

实际上,长卷并不是像今天在博物馆里看到的那样,把它全部展开,一览无余。过去这些画是文人生活的一部分,是个人收藏,也就是说,中国古代手卷的观者不会太多,一般都是个人握在手里自己观赏,最多有一二友人共同观赏,属于文人私人活动的一部分。

(图/《清明上河图密码》)

在看画时,双手握着画轴,一手展、一手放,每次展开大概几十厘米的长度,其实就是双臂自然展开的宽度。人们看到的永远是这样的局部画幅,人们眼里的画面是流动的,这当中具备了叙事性。像我们熟知的《韩熙载夜宴图》《洛神赋图》都是如此。这种流动性,也能展现时间的长度。

同理,《清明上河图》在流动的过程中,表现的不是单独的一天,而是一年。随着画卷展开,就到了冬天、春天,之后是夏天。秋天是画上没有的,但关于这个有争论——《清明上河图》到底是全卷还是残卷?

(图/《清明上河图密码》)

我认为是后者,我是从它的续跋里看出来的。里面有一篇明代的李东阳的跋文,他写这幅图长“二丈有奇”,换算成今天的长度大概是7米多,而我们如今看到的图是5.28米,相差了近四分之一,也就是说可能少了一个季节(的画面)。

这是我的推理,跟别人说过的是不同的。我写东西完全基于自己的思考,而不是根据别人的材料汇总,再用自己的话说一遍,那样的话,读者就没有必要再来看我的书。一定是有个性化的表达,作品才有价值。

故宫人的南迁历程, 也是民族成长的缩影《新周刊》:在做了大量扎实的内容研究后,你为何会将创作视野转向虚构,去写作《国宝》一书?《故宫文物南迁》可否视为你在写作《国宝》前的准备?

祝勇:很多人对文物南迁前后的过程知其然而不知其所以然,所以写《故宫文物南迁》时,我寻找了大量的史料、文献,把这段历史还原出来。那本书是必要的,是后来作品的基础,但我觉得它不能完全表达我的所思所想。那段历史中,许多人物的命运在我心里沉淀已久,最后我决定以文学的形式去表现它们。

(图/《百年守护》)

但是,文学与历史是有区别的。历史主要还是书写能看得见的部分,而文学则侧重于表达看不见的部分,就是人的内心和精神世界。史学求真,而文学却是与人的心灵相通的,所以我决定创作《国宝》,写作过程中几度落泪。

《新周刊》:《国宝》的主人公那文松为了护送文物南迁,一路颠沛流离。你在塑造这个人物时,是否有参考相应的原型,或者说,他的身上汇集了那个时代从业者的哪些特质?你觉得,这些特质在当下如何传承?

祝勇:我觉得,他一方面是有敬业、坚守的职业精神,彰显了故宫人对待文物的态度;另一方面,他有中国人的美德。

比如,南京大屠杀的时候,他们几人幸免于难。南京城门重新打开,本来他们可以跑出来,去追赶文物南迁的队伍,但是那文松对几个幸存者同人说“我们还有一件事要办”。他说的事,是把那些遇难者掩埋了,看见他们入土为安,才能安心。

另外,我觉得他们都是非常真实的中国人,身上都有各自的弱点。比如,那文松一开始就是个普通文人,娶妻生子,期望在北平过安稳生活。但他被历史推着往前走,不得不参与到文物南迁中,他也由软弱逐渐变得坚强。我想这是他个人精神成长的写照,更是我们民族命运的缩影。

延禧宫库房前搬运文物。(图/故宫文物南迁纪念展)

《新周刊》:《国宝》中的人物群像很精彩,比如军人蓝星宇在盗墓后躲进深山,在日军进犯时完成了自我觉醒;赝品制造师郎山岳,最后选择将文物归还给故宫。你在书写这些人的故事时,想传递怎样的精神?

祝勇:这些人物是纯虚构的。我希望,这本小说讲的不仅仅是故宫人,也能涉及那个时代的各个群体,这些人就是在抗战过程中逐渐觉醒的。我想展现更加立体的中国社会图景。抗战的确是中华民族的灾难,但也是中华民族的凝固剂,让我们团结起来,激发出血性。

“故宫热”是好事, 游客仍需加深认知《新周刊》:你曾讲,“故宫就是一本读之不尽的大书,值得用很长的时间去阅读”。如今回溯这20多年对故宫的探索,你觉得对这本“大书”的认知到了何种程度?与你最初的研究与书写相比,现在你眼中的故宫有何变化?

祝勇:我所做的不过是沧海一粟,因为才疏学浅,我只能触及一小部分。故宫的学问太深了,我在《故宫六百年》里就讲过,光是研究《四库全书》就出了很多大师,比如马一浮、陈垣等人。他们于我而言,简直是高山仰止。故宫的学问太深厚,学一辈子也不够。

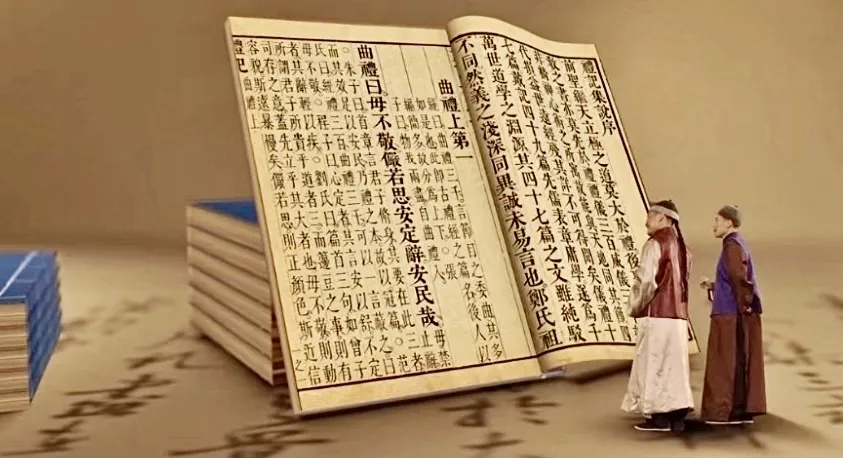

(图/《且上书楼》)

《新周刊》:故宫吸引了越来越多的年轻人来参观,你如何看待这样的现象?你研究的视角或关注的内容是否会受到年轻人的影响?

祝勇:“故宫热”首先是件好事,游客年龄构成正逐渐年轻化,这是很好的变化。但是我觉得现在很多游客都还需要加深对传统文化的了解和认知,不是说到网红打卡地发个朋友圈、买个文创、留个纪念照就可以的,而是应该对文物本身有所了解,在了解的基础上再有热爱,这或许才是真爱。

故宫代表了什么?它有哪些东西是值得我们自豪的?其实很多游客是不知道的。我举个例子,8月我们办了一个儒家文化展,从大阪市立美术馆借来了王维的真迹《伏生授经图》,结果很多的游客都只是在听导游讲后宫八卦。这种绝世珍品,一眼千年,一辈子也许只能有机会看这么一回,可是很多人并不知道去看,这是极大的遗憾。

2019 年,北京。一名市民坐在故宫门前。宫门内外,是穿越古今的灿烂文明。(图/聂一凡)

《新周刊》:今年是故宫博物院建院100周年。在这个时间节点,作为一个故宫人,也作为一个深耕多年的故宫研究者、作家,你有什么不一样的感触?

祝勇:自1925年建院以后,政坛纷争其实对故宫造成了很大影响,但故宫人坚守到今天,这是件特别不易的事情。经过100年的发展,故宫已经今非昔比,这依托于国家的自立自强。我觉得很幸运,经历了紫禁城建成600周年和故宫博物院建院100周年,在个人职业生涯中,仅此一次。

本文原载于《新周刊》

总第692期《故宫百年顶流》

原标题:《祝勇:故宫的学问太深厚,学一辈子也不够》

作者 | L

编辑 | 詹腾宇

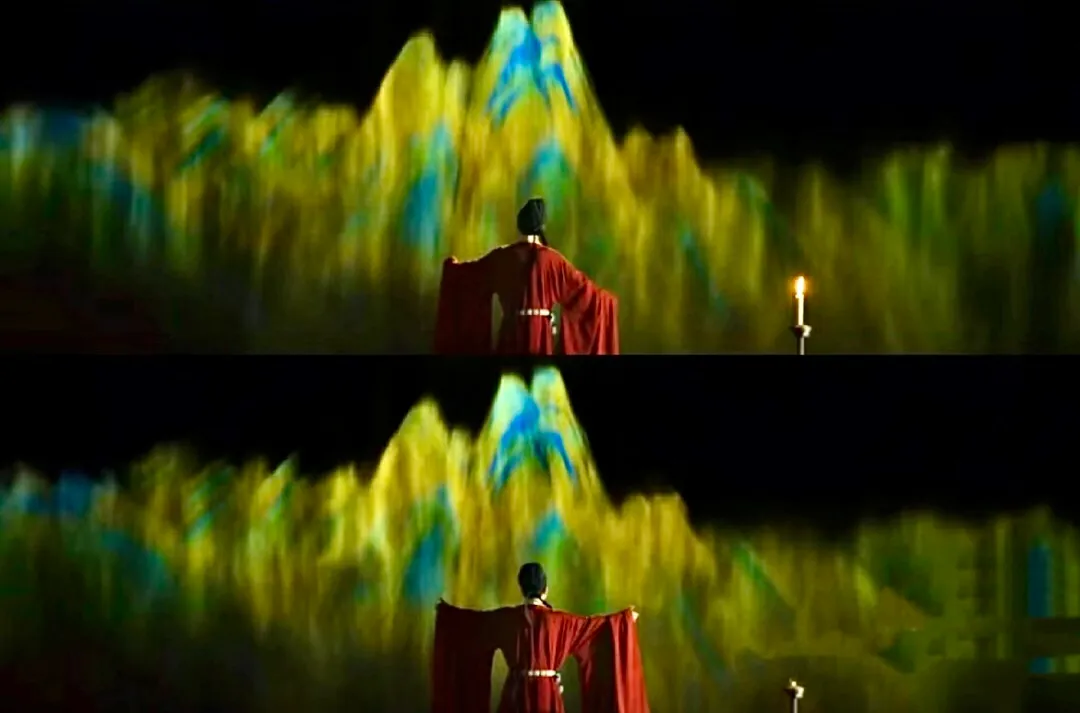

题图 | 《中国》

运营 | 何怡霏