“异种电荷相互吸引”—— 这是我们从中学物理就知道的常识。可原子世界里,带负电的电子围绕带正电的原子核运动,却始终没有被 “吸” 进原子核,反而维持着稳定的原子结构。

这个看似矛盾的现象,曾让 19 世纪的物理学家困惑不已,直到量子力学的出现,才揭开了电子 “不坠落” 的奥秘。

要理解这个问题,得先打破一个常见误区:电子并非像行星绕太阳那样,在固定轨道上做 “圆周运动”。

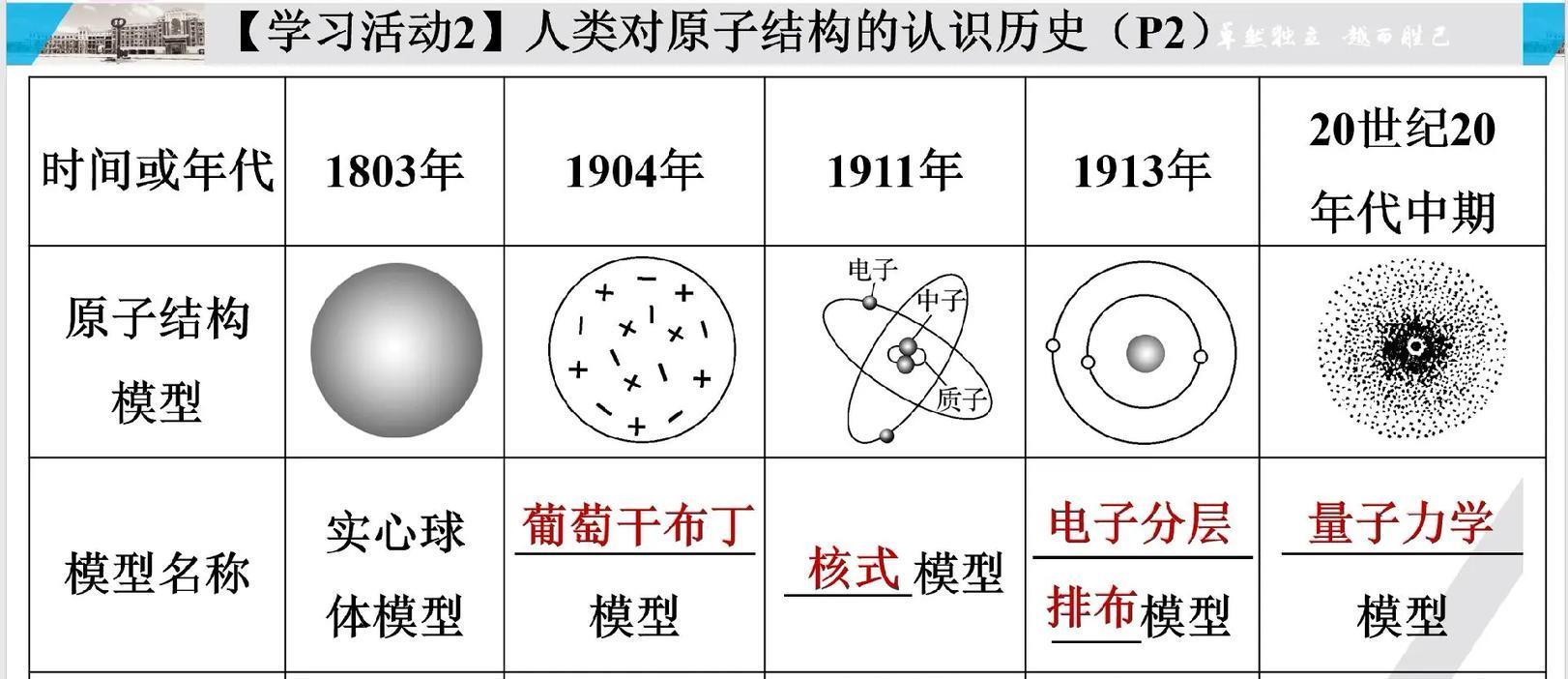

早期的 “行星模型”(由卢瑟福提出)确实这么假设,但很快就暴露了漏洞 —— 根据经典电磁理论,做加速运动的电荷会不断辐射能量,电子绕核运动时会持续损失能量,最终应该像失控的卫星一样,螺旋式坠入原子核,整个过程只需百万分之一秒。可现实中,原子稳定存在了数十亿年,这说明经典物理的框架无法解释原子内部的运动规律。

真正的答案藏在量子力学里,核心在于电子的 “波粒二象性” 和 “能量量子化” 。

首先,电子不只是 “粒子”,还具有 “波” 的特性。1924 年,德布罗意提出 “物质波” 理论,认为所有微观粒子(包括电子)都具有波动性。

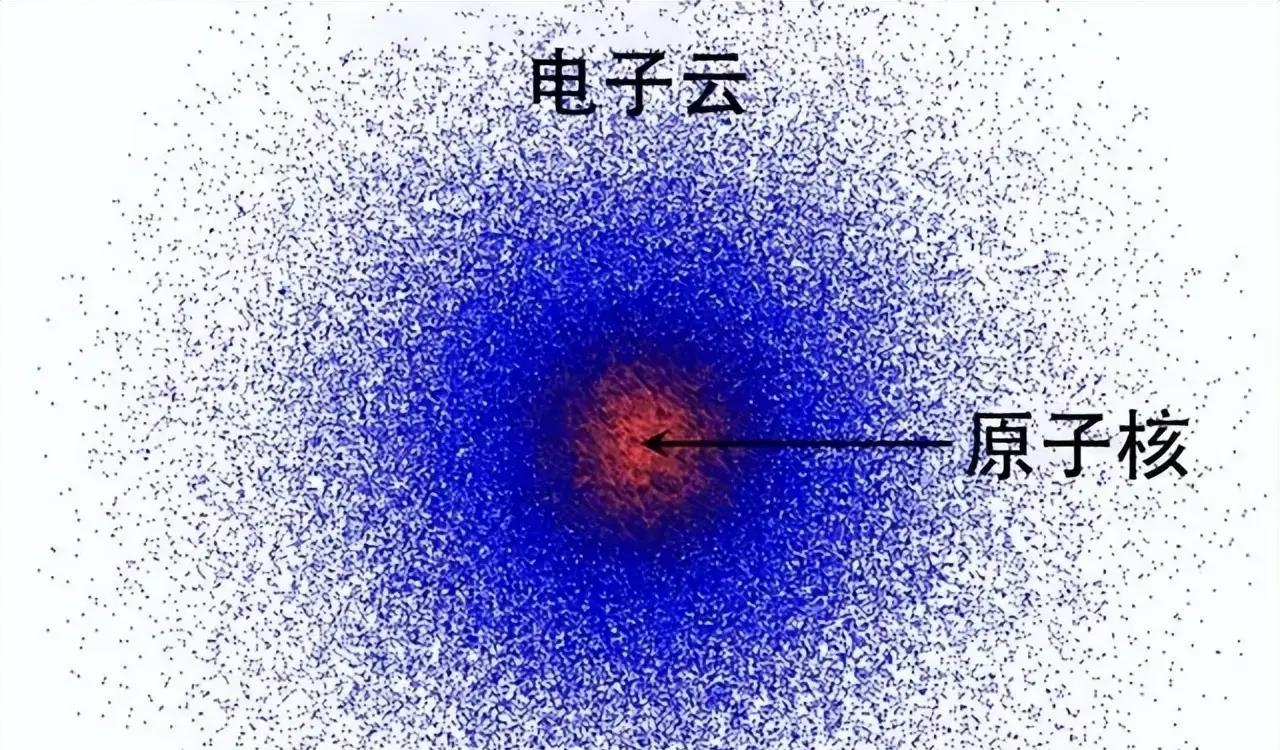

这意味着电子绕核运动时,不能用 “具体位置” 和 “精确轨道” 来描述,而是以 “概率云” 的形式存在 —— 我们只能知道电子在原子核外某个区域出现的概率,这个区域被称为 “原子轨道”(并非经典意义上的轨道)。当电子处于这种 “概率分布” 状态时,它的能量是稳定的,不会像经典粒子那样持续辐射能量。

其次,电子的能量是 “量子化” 的,不能随意变化。量子力学认为,电子在原子核外只能处于特定的能量状态(称为 “能级”),就像阶梯一样,电子只能在不同阶梯间 “跳跃”(吸收或释放能量),而不能停留在两个阶梯之间。

当电子处于能量最低的 “基态” 时,它已经没有更低的能量可以释放,因此不会继续 “坠落”—— 这就像小球滚到了山谷底部,没有外力推动就不会再往下滚。原子核的静电引力虽然试图拉近电子,但电子的量子化能量状态为它 “筑起” 了一道屏障,让它保持在稳定的最低能级。

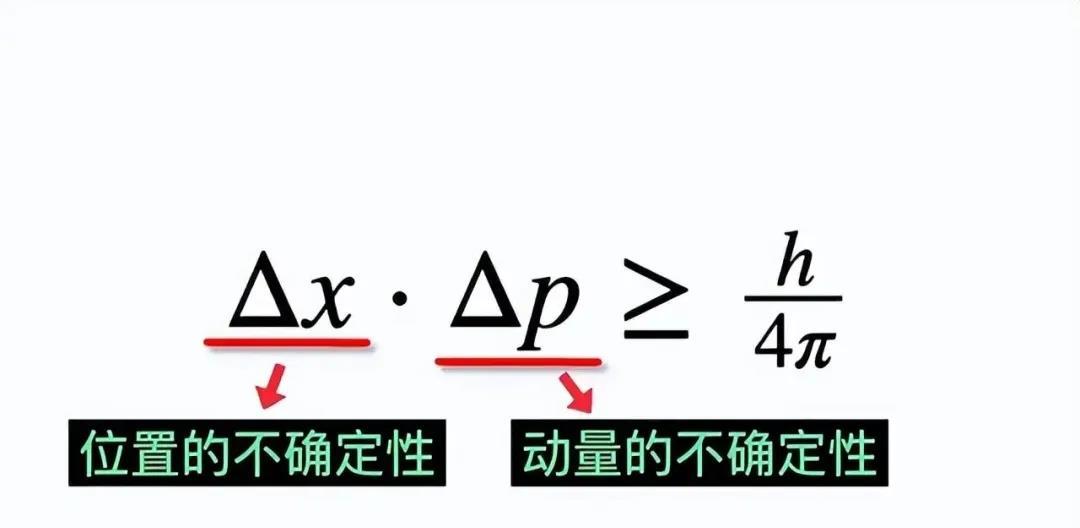

还有一个关键概念是 “不确定性原理”(由海森堡提出):我们无法同时精确测量电子的位置和动量。如果电子真的被吸进原子核,它的位置会变得极度确定(局限在原子核内),那么它的动量就会变得无限大,这种状态在量子世界里是不可能稳定存在的。

换句话说,量子力学的规则从根本上禁止了电子 “掉入” 原子核 —— 位置的确定性和动量的不确定性之间存在严格的平衡,这种平衡让电子只能在原子核外的特定区域稳定分布。

或许你会好奇:那有没有极端情况能让电子被原子核吸引?

确实有 —— 比如在白矮星、中子星等致密天体中,强大的引力突破了量子力学的 “屏障”,电子会被强行压入原子核,与质子结合形成中子(这个过程称为 “逆 β 衰变”)。但在我们日常生活中的普通原子里,原子核的引力不足以打破电子的量子化能量状态,静电引力与量子力学规律相互制衡,最终让电子稳定地 “环绕” 在原子核外,形成了我们所见的一切物质。

从经典物理的 “行星模型” 到量子力学的 “概率云模型”,人类对原子结构的认知跨越了巨大的鸿沟。电子没有被吸引到原子核上,并非因为引力消失,而是量子世界的特殊规则 —— 波粒二象性、能量量子化、不确定性原理 —— 共同作用的结果。这个看似微小的原子奥秘,恰恰是量子力学的起点,也让我们明白:微观世界的规律虽然违背日常经验,却支撑着整个宇宙的物质结构,是理解自然本质的关键钥匙。

编辑:陈方

一审:李慧

二审:汤世明

三审:王超