上海浦东美术馆的“时代逸飞:陈逸飞回顾展”近日即将落幕。在作者看来,陈逸飞的江南水系油画里,核心是江南的千年古石桥——桥从不是点缀,而是撑起整个画面的骨。

初识江南水系

立在陈逸飞老师的水乡画前,很容易被那片流动的水韵拽进旧时光里。1980年代中期,那年在上海我向陈老师学习绘画往来甚密,尤其在1985年他创作水乡系列油画专题时,我们走得很近,让我学到甚多,理解陈老师画的中国江南水乡文化内涵,在我看来,陈老师的江南水系油画里,核心是江南的千年古石桥——桥从不是点缀,而是撑起整个画面的骨。

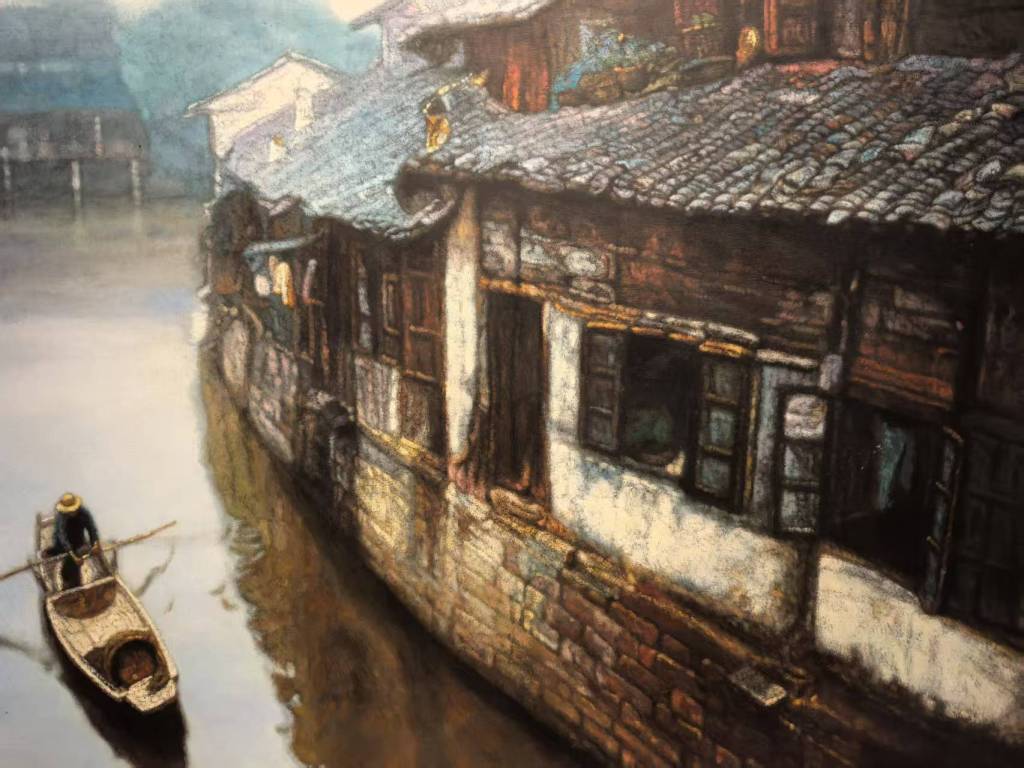

《水乡》 陈逸飞

中国江南水乡以千年古桥为骨,江南人用桥“缝合”水系,桥是“通”的象征,连接此岸与彼岸,也连接现世与来世。江南石桥越密集,越显人情的温度,这才是他倾注心力的重点。

后来整个1980年代到1990年代初,陈老师虽然长期旅居美国,始终心系故土,每年会定期回上海小住。记得在1984年有一次回到上海后,没顾上歇脚便一起直奔各处大小书店——从福州路的老牌书店到淮海路的独立书屋,搜罗了满满一摞绘画书籍,包括有收录了海外印象派大师画册和国内新秀画家们的最新画册。也有皖南徽派民居《老房子》上下册,其中收获最大的竟然在科技书店看到科技出版社出版的绍兴《石桥》画册,真是稀缺,想什么就来什么,翻阅之间,陈老师对我说道,中国的江南水乡古镇,一看见石桥,“我就想起小时候在家乡的日子里。那会儿总踩着晨光跑过小桥,桥边阿婆会喊我喝碗热粥,桥洞下还有卖糖人的担子晃悠悠过。这绍兴《石桥》里的每一座桥,都像我记忆里的那座,只是换了个名字”。国外再繁华,也没有这样能勾着人想家的桥——它连起的不只是两岸的路,还有走多远都断不了的根呐。

陈老师常年旅居国外,见到故乡之景十分感慨,他和我说,“你瞧这画册里的绍兴石桥照片一页”,圆拱桥能把天空裁成半月静立在水面,像块被岁月打磨的玉,平板桥能让水面连成整块的镜;乌篷船从桥洞划过,船桨搅碎水面的云影,船头的鸬鹚扑棱着翅膀,溅起的水花沾在石桥的青石板上;岸边的老宅依水而建,门扉半掩,能看见院里的石榴树伸到墙外,花瓣落在水面,跟着乌篷船的轨迹漂向远方。这样一动一静,才把江南的魂给留住了,而这些桥是跟着流水、跟着行人动的,“下次画江南,我得把这种‘活气’抓牢了,比在国外看多少画展都过瘾”。

因此,绍兴古石桥的初识,是在这本卷边的旧画册里。那页面里没有多余文字,只有青灰石桥弓着背,静卧在碧水上。桥身覆着薄苔,像蒙了层时光的纱,一叶乌篷从桥洞溜过,橹桨拨水的轻响,仿佛能从纸页间透出来。那时不懂“越州石桥冠天下”的分量,只记着这桥与水的模样——石桥是沉默的,现在才知道其建造水平、规模或艺术价值在全天下位居第一。它把岁月都压进拱券里;流水是鲜活的,带着桥的影子,慢慢淌成了湿壁画。

绍兴寻桥记:在水墨遗迹里遇见水乡魂

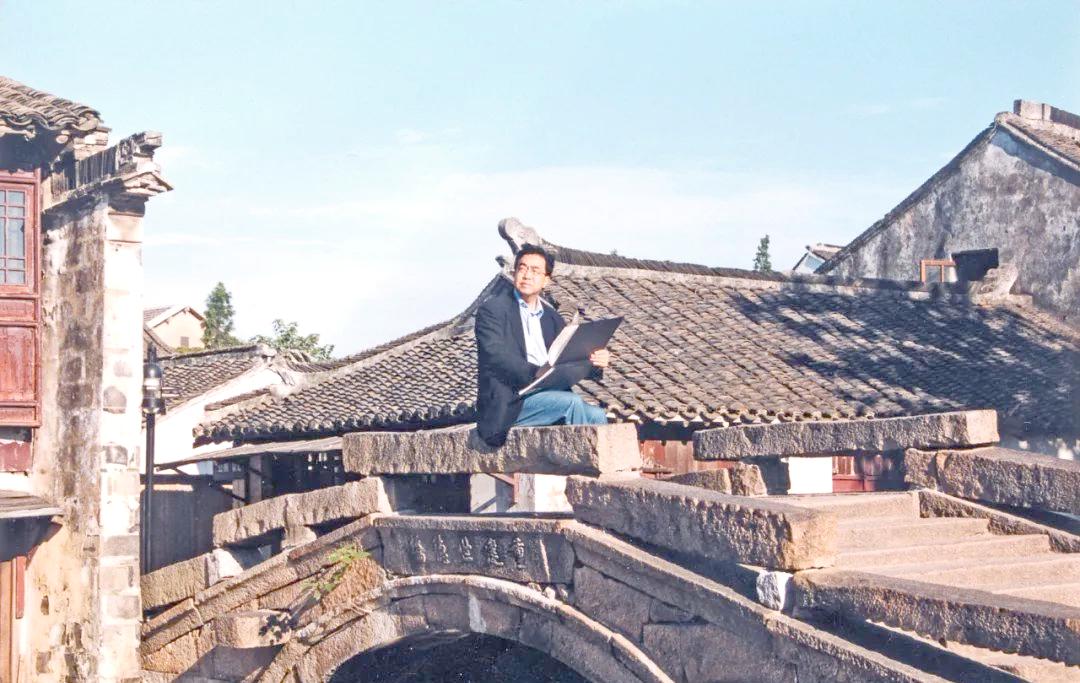

从书店接过绍兴《石桥》画册时,陈老师指尖划过铜版纸印着的“迎恩桥”,忽然说画册里的每帧黑白图片各种石桥故事就是导航,我们挑选好看的地方得实地去勘察体验。这话成了我们采风的注脚,次日清晨便踩着露水滴进了绍兴郊外的巷弄。

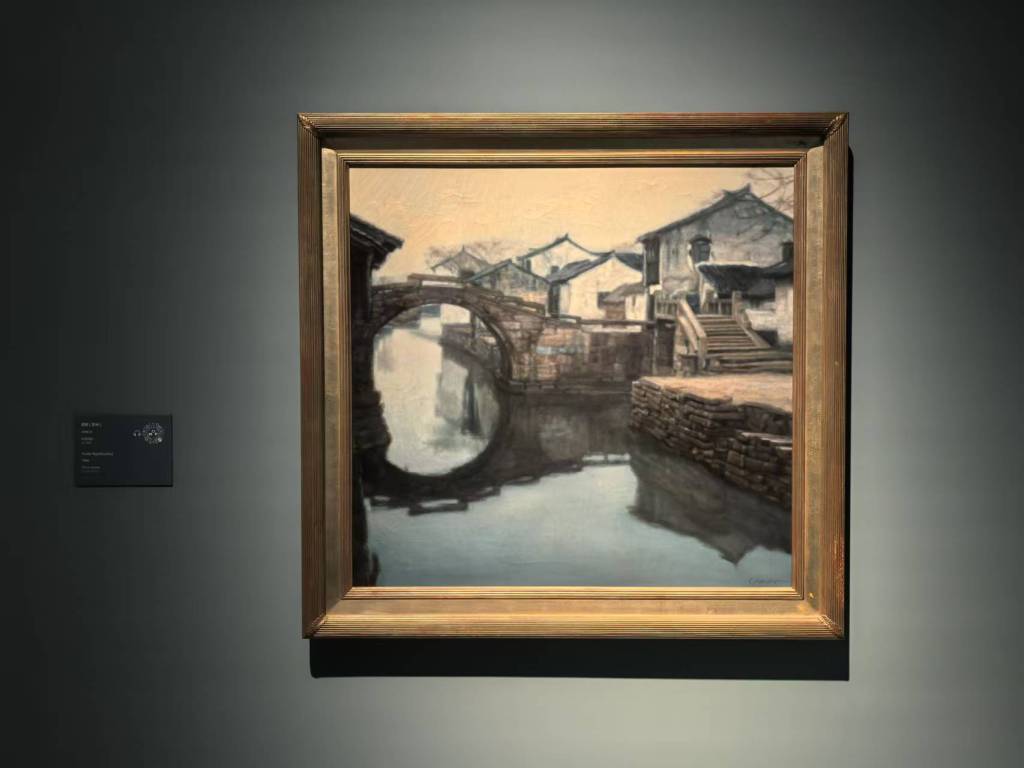

《双桥(苏州)》陈逸飞

按画册标注的坐标靠小轮船辗转来到城西廓门找到第一座迎恩古桥时,晨光刚漫过桥面的青石板。那是座单孔七边形拱桥,栏板上的莲花纹被岁月磨得只剩浅淡轮廓,它在大小河丁字交叉口上。陈老师蹲在桥洞下看了半晌,突然指着拱券内侧的刻字:“你看这‘迎恩桥’三个字。”抬头望去,见左右两边拱顶石上“迎恩桥”三字清晰可见。桥边曾有雍正十一年(1733年)题的碑记,刻有“见龙在恩”四字。桥栏杆图形为金钱形等,桥顶栏杆栏板为座椅式,以便夏日乘凉小憩。比画册上的拓片清楚多了。

陈逸飞

正说着,巷口传来“吱呀”的橹声,一艘乌篷船从桥洞下钻出来,黑毡篷被风掀起一角,艄公戴着竹笠,手里的橹摇得极缓,船尾漾开的水纹漫到桥墩,竟与石缝里长出的青苔缠在了一起——这是画册里没来得及收录的生动,赶紧摸出速写本,笔尖却总追不上乌篷船掠过水面的弧度。

往后几日,我们循着画册的指引,在绍兴的水乡里“追桥”。到东浦古镇时,遇上了一场微雨,我们慌忙躲进巷口的理发店。洗头工阿婆搬来竹椅,泡上一壶龙井,打趣道:“你们是来画水乡的吧?这雨来得巧,一回太阳一回雨”,陈老师眼睛一亮说,“太阳雨中的水巷才更有味道!”当即趴在窗边速写,雨丝打湿了本子边缘,他却浑然不觉。见他盯着窗外一位坐着的、身着蓝布衣衫的老奶奶出神,我顺着他的目光望去,临水人家的木窗半开,老奶奶在微雨里晒太阳,背后是百年老宅子,“这鲜活的场景好,是古镇的特色 。”他一边说,一边细细勾勒布料的褶皱。后来那幅老宅前的《绍兴老奶奶》画,都是这场意外小雨馈赠的灵感,满是烟火气的温暖:朦胧的太阳雨雾、湿润的石板路,还有青砖黛瓦、雨混着阳光落在瓦片上的细碎声响、老奶奶坐在水墨般炭灰色墙前沐浴着阳光,理发店洗头工阿婆告诉我们,沾着阳光坐晒太阳的老奶奶正是她的妈妈,快百岁了——这样的江南水乡古镇,连百岁岁月都过得格外舒心妥帖。

画册里说“东浦多双桥,一桥连两岸,一桥通市集”,果然在临河的老街口见到两座并排的石梁桥,桥面被雨水浸得发亮,桥边的老宅门楣上挂着褪色的酒旗,雨滴顺着酒旗穗子滴进石缝,竟洇出淡淡的酒香。陈老师撑着伞站在桥上速写拍摄,忽然让我看乌篷船过双桥的景象:船先贴着左侧桥洞擦过,艄公手腕一转,橹杆在水面轻轻一点,船身便灵巧地转了方向,又从右侧桥洞滑出,黑毡篷与桥栏上的灯笼擦出细碎的声响,像给这水乡奏了段短曲。我这才懂,乌篷船不是简单的“交通工具”,它是水乡流动的烟火,石桥是骨,老宅、流水连缀成了有呼吸的光阴。

最难忘的是在柯桥古镇永丰桥前找“三孔石拱圆桥”。画册里只标注了“柯桥西首,三孔石拱”,我们在古镇里转了近两个小时找不到,失望之下,又回到了东浦古镇,直到听见河边洗衣妇人的吴侬软语,才顺着声音找到藏在巷尾的桥。那桥的中孔特别高,据说从前是为了让运粮的大船通过,此刻一艘乌篷船正从孔下经过,艄公站起来收起橹,让船借着水流缓缓漂行,阳光透过桥孔洒在船上,黑毡篷上竟落了三圈金色的光斑。陈老师拿着速写本快速记录,又举着相机连拍,嘴里念叨:“画册里的桥是静止的,可你看现在,船动、光动、水动,这才是绍兴石桥的魂啊。”

绍兴石桥(来源:网络 )

后来整理采风笔记时,我在绍兴《石桥》画册的扉页上记录了各采点的行程图,补了几行字:“画册是地图,引我们找到古石桥的坐标;而乌篷船的橹声、青石板的雨痕、老宅的酒香,才是让这些坐标活过来的魂。”就像陈老师说的,有些美,得用脚去丈量,得亲眼目睹,用脚指尖去碰过青石板的温度,才算真的遇见。

晨光夕阳初绽,水色与金光相拥

采风归来回美国后,便以笔为舟,开启了水乡系列的创作。即使短暂回国也挤出时间要画,画室里的桌子上堆满了采风时的速写草图与创作蓝本,他随手将几张草图在桌面铺开,在旁边画架上绑好的油画布上铺设了几幅底色,指尖点过那幅晕着颜色油痕的大调图。

忽然想起采风最后一日的晨光——那天雾散得早,金色的阳光突然漫过拱桥,把老宅与乌篷船的影子拉得很长,连水面都成了碎金的模样。“该让阳光再多些。”他轻声自语,转身从油画颜料盒里挑出更亮的伦勃朗牌子柠檬黄、橙色、拿玻璃黄揉拌在一起加色;瞬间,那些原本带着晨雾朦胧感的画面,像是被猛地掀开了遮雾的纱,连纸面都仿佛透出了暖意,整个画面是柠檬味的。

然后在另一幅夕阳画作,调色板上的玫瑰红与牡丹红揉进玻璃黄交融成暮色的底色,再以金转暗红的光纹勾连黄昏,晕出夕阳特有的金红渐变;几笔光纹从金黄淌向暗红,又在拱桥石面的亮光处轻点暖浅——不过寥寥几笔,刹那间,一幅会呼吸的夕阳便撞入眼帘,落日与桥影都似要从画里漫出来。整个画面仿佛是苹果味的。

陈老师这样以数幅不同印象色调的作品,以水乡为原型,场景不一样的同类型系列题材,最多的时候有五-六幅排列在一起同时开工,对比不同的颜色,在千变万化自然光下的多彩变化,捕捉的时刻不同,定格光线流转的瞬间,呈现出截然不同的色彩韵律,——或许是晨光中泛着清冷的灰蓝,或许是午后阳光下浸着暖金,又或是暮色里晕染的柔紫与玫瑰粉红,构成独特的光影组曲。

这恰似莫奈为鲁昂大教堂光线立像的四帧定格:这些画作并非简单的重复,而是莫奈对“光线即色彩”的极致探索,每一幅都是特定光线下教堂的“即时肖像”,四幅并置,便完整勾勒出光线在建筑上流动的轨迹,让静止的石头仿佛有了呼吸与生命。

陈老师说过,当一个画家把他的作品,多幅画作放在一起看的时候。就看出了他画的颜色如何:如果多幅画的色相都在一个颜色基调里,那就是没有颜色。如果每幅画都有自己的特定色相基调,放在一起有很大的区别,那就是有颜色。一幅户外的画要让观者看得出是什么季节、什么时间画的,这才是好画。因为自然界下日照从早到晚一天的光线都会不一样的色彩,春夏秋冬下的日照光线也是不一样的色彩,地球上自然界的光色是多彩的。

采风拾遗,画里画外忆江南

陈老师说过;“真正的水乡美景其实是阴天的烟雨江南”,我想,陈老师的中国江南水乡油画分为三个阶段时间点;一是上世纪80年代初刚去美国前期,这阶段的油画作品偏爱冷灰色调,满怀旧意。二是80年代中后期到90年代初,远渡重洋期间,油画作品突出阳光感,色调比较饱和。三是90年代中期到新世纪后,画的油画作品,画幅尺寸宏大。这三个阶段各有各的丰盈。

第一阶段:1980年-1983年陈老师赴美期间回国短住,经友人推荐到访江南古镇,他先踏遍朱家角、甪直、陈慕,尤其周庄古镇,写生并拍回大量素材,在此基础上完成了《双桥》等一系列日后备受瞩目的作品。随后回美国,1983年10月在纽约成功举办了首次个人画展,主题定为“记忆中的家乡”。这次展览反响热烈,陈老师作为首位将中国水乡文化之美展示给世界的画家,让世界真切感受到了江南水乡的独特魅力。

那些藏在画布里的光影、对话与趣事,便顺着画中水波缓缓漾开,织成一段家乡温润的旧时光,向世人传递着中国水乡的美丽故事。这批早期作品多为灰褐调子,用传统的方头笔将笔触精到细腻,在氤氲又满含怀旧意蕴中,流淌出优美温婉而优雅动人的独特情调 。为此他个展后再聚焦江南古镇,以标志性的“桥”为核心意象,重彩般的高调与柔和光影交织,将白墙黛瓦、乌篷船与雾气氤氲的氛围具象化,尽显东方水乡的静谧与诗意,这一切,皆是陈老师对故土情怀的经典表达 。

第二阶段:1985 年到1990年初期间,他多次短暂归国,亦不忘深入采风,为创作悉心搜集鲜活素材 ;沿运河继续南下,一路途经同里、西塘、黎里、平望、南浔、乌镇、新市等,又坐船远赴浙江绍兴郊外乡镇;管野、周家桥、柯岩、皇甫、福全乡等,尤其绍兴的四大古镇即安昌、东浦、柯桥、斗门,成了他“水乡情结”的最爱,各种古石桥、老屋、乌篷船、水、阳光,是他的主题,这也是他日后经典水乡系列画中占重要的位置。

1989年在日本举行个展 ,他的中国水乡油画又一次耀眼世界,引发国际友人与国内市民文化旅游打卡热潮。这批作品一改早期灰褐调,采用饱和的晨光和斜阳有光色感——即金黄色,让多数作品构图受阳光面处在三分之二的顺光暖色比例,余下的就是阴暗紫色面,突出耀眼的太阳暖光。

1985年那年,陈老师告诉我,“秋景和冬景的水乡美,有桥有水的画面好看、桥在晨光和斜阳下更好看……”,这以后的阶段江南水乡画之所以突出光感,应该是他出国留学后广泛吸收了包括法国印象派等世界各国艺术流派的艺术感知,从而使画中色彩有了新的视觉变化。且画法更精微;用高档材质貂毛材料制成软硬适中的圆头油画笔,世界级最优质的颜料、顶级纯亚麻画布与调色油,以千万次精微的小笔触,屏住呼吸耐心堆叠,反复叠加,采用多层画法慢慢沉淀。一笔一画间,一层一层薄薄的着色柔和、均匀,画的过程中再用细的水沙皮(纸)打磨每一次画的表面(画后会留下颜料杂碎的粒头杂质),看似笔触被打磨掉了,其实暗藏着无数个小笔触被磨平了,然后在画整体最后一层的时候,不再打磨,把笔触痕迹都留在表面。

这般功夫,这种多层画法技术,当今已经很难有行内人适用这方法绘制油画作品了,谁会耗这么多的时间去做一张前后至少要花几个月时间的画。陈老师的画是手工笔画出来的,没有用任何手抹、刮刀等科技活。陈老师告诉我;“一幅好的纯粹的油画,都是手工画出来的,不借用任何工具替代笔表现出来的,这是真本事”。那个年代陈老师的画面画法与细部刻画与行内人处理不同,有西方油画传统独有的精到与细腻 ,质感更丰盈。

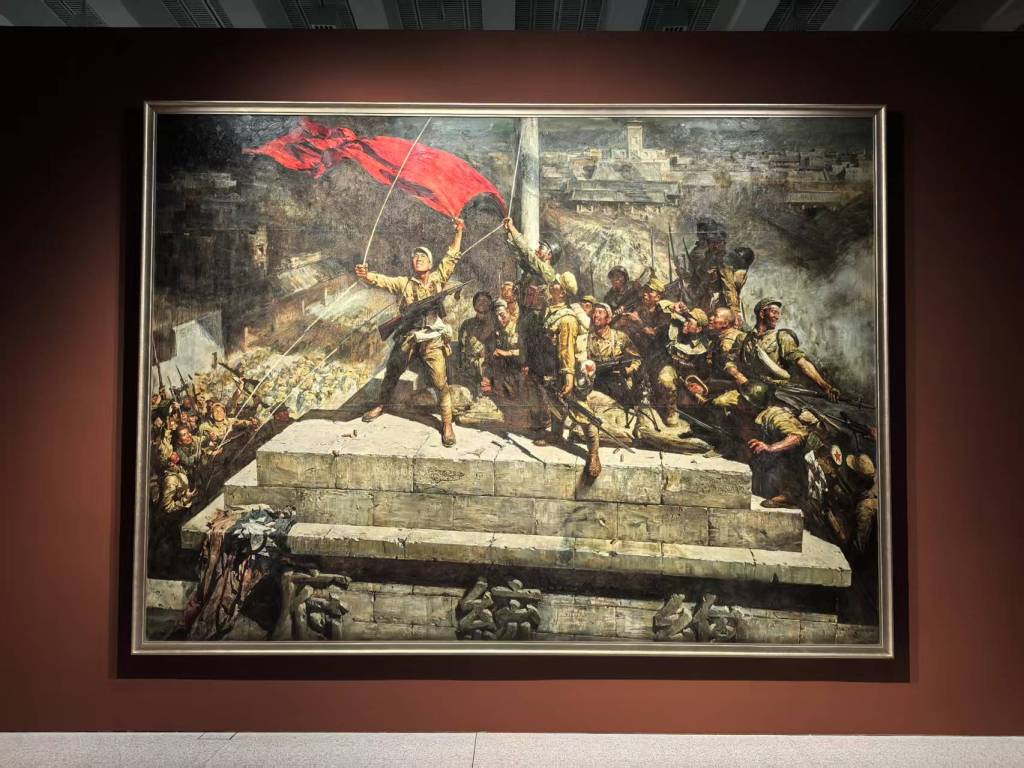

陈逸飞 《占领总统府》

第三阶段:90年代中期到新世纪2000年后回国的几年里,画作特显视觉冲击力;水乡作品尺幅巨大,仿佛又回到了70年代那个红色印记那种熟悉了的大尺幅画面。用方头笔和圆头笔混合起来绘制作品,以厚重奔放的笔触,层层笔笔紧密相扣与交织,在高度结构、造型概括的画面中挥洒。可见有些作品寥寥几笔随意性很大,看似轻松的一笔,背后是数十年如一日的刻苦练习,非深耕绘画的深厚功底者不能驾驭,寻常画者绝无可能达成这般高度。这在70年代创作的一批作品中,如《占领总统府》背景创作中,运用厚薄相济的设色方式,调色油与颜料按不同比例混合后,在画布上自然流淌、渗透,形成深浅交织的痕迹。这种对材质流动性的巧妙控制,既保留了颜料笔触厚薄的生动质感,又强化了画面的视觉张力与情绪表达,最终在宏大历史场景的描绘中,展现出磅礴的气势与强烈的艺术感染力。1996年12月在上海博物馆举办个展,1997年2月巡展在北京中国美术馆举办个展。

这些生动鲜活往事,都跟着画面清晰起来。陈老师画过的江南绘画每一处细节,都是当年踏过的足迹 。

桥之载体:两幅同名主题油画的共通视角

以“桥”为核心载体的油画,往往承载着超越艺术本身的深远意义。陈老师创作的油画《故乡的回忆》以周庄双桥为原型,1984年被美国石油大王哈默收藏,并在访华时作为礼物赠予邓小平,哈默为其改名《双桥》,寓意架起中美两国的友谊之桥。

陈逸飞与《双桥》

另一桩与桥相关的艺术佳话同样瞩目。1985年,陈老师的另一幅江南古桥题材油画《和平之桥》取景地在甪直,登上世界联合国协会发行的首日封,在联合国总部及多个国际机构公开发售,让中国水乡之美通过这枚“邮票上的桥”走向世界。

这两件油画作品虽原型与背景各异,却都以“桥”为艺术载体,分别成为中外交流与国际传播中的文化符号。

陈老师说“中国的江南水乡古镇(苏浙沪古村镇)最能入画的,就是古老的石桥,桥边泛黄的粉墙,青砖黛瓦,错落有致的老屋,曲曲折折河湾上的渔船,再加斑驳的光影、响亮的色彩与色光,还有需要拈入的原住民”。

周庄双桥(资料图)

画前忆旧,最感念拜陈老师为师的时光:是他带我读懂了一些画作,让这些作品成为纽带,联结起过往、艺术与故土,也让一段岁月得以重温。这份收获,是我绘画旅途的幸事,更是心底最珍贵的岁月收藏。

致敬逸飞;纪念陈逸飞逝世二十周年暨八十诞辰而撰写

应小杰于上海2025.9

(本文作者系中国美术家协会会员,职业视觉艺术家)