近日,西湖大学的研究者发布了一个名为“DeepScientist”的人工智能系统,根据新闻里的说法,这是首个具有完整科研能力,且在无人工干预的情况下,能够自我设定目标并独立通过迭代方式完成研究工作的人工智能。最可怕的是,经过测试,它的研究能力超越了人类科学家!

对此,网友在新闻下面的留言是:看到科学家也失业了我就放心了。

调侃归调侃,我们想知道的是,这个新闻是否言过其实了?因为创造一个聪明的大语言模型是一回事,而创造 AI 科学家是另外一回事。它无关于想象力是否足够丰富,也无关于深度思维能力够不够强。它涉及到一个人工智能的底层诅咒:知识迷信。即便是我们的专栏没事儿就夸一夸的 DeepSeek 也没有逃过这个底层诅咒。

科学哲学家托马斯·库恩提出过一个概念,叫做“范式革命”。他认为,科学发展不是简单的知识累积,而是在一个个范式框架的更替中跳跃前进的。比如说,地心说就是一个范式,无数天文学家通过努力观察行星运动规律,在这个框架下修修补补,让它能尽可能完美地拟合天文观察。但是,当问题积累到一定程度,用地心说就实在解释不通了,于是哥白尼等人提出的日心说就开启了新范式时代。后面的天文学家把行星的圆形轨道修改成椭圆轨道,后来相对论又解决了水星进动问题,这都是在新范式下进行的。这就是“范式革命”。

范式革命最困难的,就在于打破对现有知识体系的迷信。这个过程极为困难,原因就是,即使最富有科学精神的科学家,也会倾向于相信自己为之努力过的旧观点。别以为 AI 会更加理性中立和客观,不会的,AI 比所有人类科学家都更固执。

如果说人类最底层的执念就是保卫自己的生命的话,那么 AI 的底层执念就是保卫它已经学会的知识。

- 知识固化:把学到的东西当成绝对真理,不支持自我修正;

- 推理幻觉:为了保卫旧知识,它会做出荒谬的推理;

- 盲目崇拜:固有知识的权重高于推理结论,导致它刻意调和两者的矛盾,导致观点混乱;

这是传统 AI 无法摆脱的三大魔咒。说白了,传统的 AI 更像一个虔诚的“知识信徒”,而不是一个叛逆的“革命者”。

这就是传统 AI 当不了科学家的理由。一个真正的科学家,其价值不仅仅是学习和应用知识,更在于他敢于挑战、甚至推翻已有的知识,创造新的知识。那么,这个名叫 DeepScientist 的人工智能,真的有能力否定自己的旧知识,创造出新知识吗?我们带着这个疑问,翻开了它的论文。

01 AI 科学家如何摆脱“知识崇拜”?

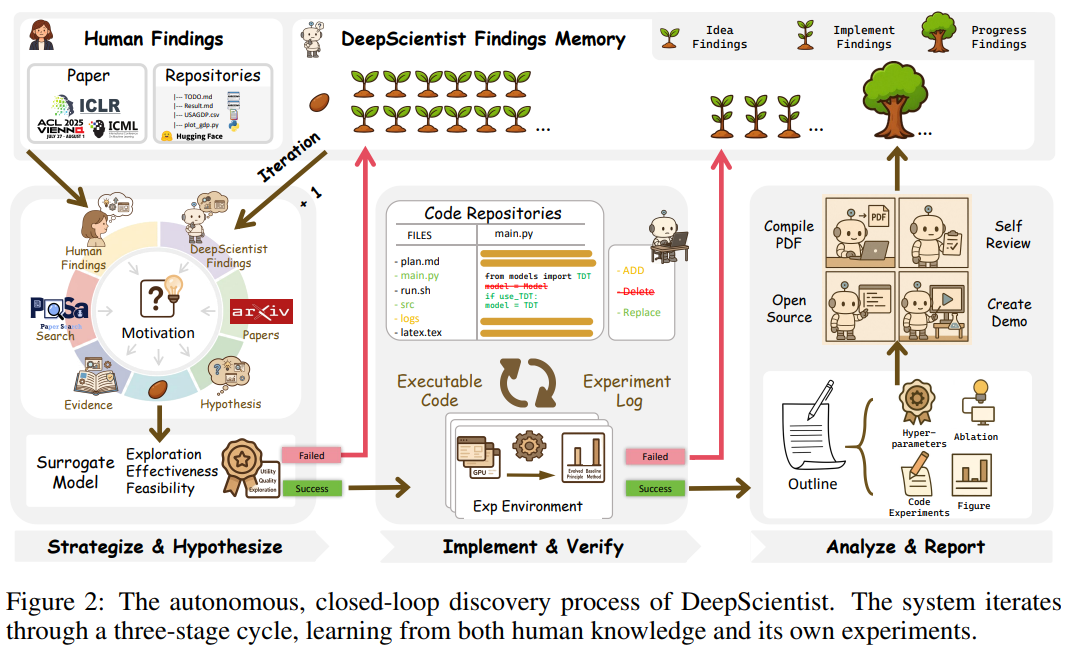

DeepScientist 之所以被称为“科学家”,不是因为它算得快,而是因为它在系统层面重建了一套科学方法论。它工作的基本流程可以简化为四步:观察、思考、假设、验证。而在这简单的循环背后,藏着一套精妙的反知识崇拜机制。

首先,DeepScientist 在设计时就没有绝对的固有知识,它的知识是临时用的,而且是随时准备被推翻的。

传统 AI 系统有个固化的知识库,像一本不容置疑的圣经。但 DeepScientist 的脑子里没有这种东西。它的知识只来源于两个动态的部分:一是实时的外部文献(每次启动前,从网上抓取最新的相关论文);二是它自己的“实验记忆”(Findings Memory),里面密密麻麻记录了自己每一次尝试的成败。

更关键的问题在于,在它的世界观里,那些顶刊论文的领域最高水平也不等于真理。它的核心任务,恰恰是去打破这些主流方法,找到更好的路径。所以,它天生就被设计成了一个权威反叛者,人类最高水平本来就是被超越的目标!

其次,它的认知迭代靠实验,而不是靠相信。DeepScientist从不相信任何一个想法,无论这个想法听起来多么天才。它信奉的是科学实证主义:可重复的实验结果高于一切权威和推理。

它的工作流是一个严格的闭环:提出一个新假设 → 自动编程实现它 → 让程序在真实的测试环境中跑一遍 → 把性能指标(比如准确率、速度)存入自己的实验记忆 → 根据新结果更新下一步的探索策略。

如果一个想法和现有文献的结论完全冲突,但实验证明它的效果更好,那么系统会毫不犹豫地信任实验结果。反之,如果实验失败了,那无论这个想法的理论推理多么完美,都会被标记为无效。这就像一位严谨的科学家,他的认知只建立在冷冰冰的实验数据之上。

人类科学家很容易陷入一个思维陷阱,那就是总会不自觉地寻找支持自己理论的证据,而忽略反面证据。没办法,科学家太想实验成功了。但是 DeepScientist 通过它的发现记忆库完美地规避了这一问题。

这个记忆库里记录的,不只是成功的经验,更是海量的失败记录。每一次代码崩溃、每一次性能下降、每一次毫无变化的尝试,都被忠实地记录在案。在开启下一轮探索时,这些失败记录就成了一张宝贵的“排雷图”,让它能主动避开已经被证伪的方向。

更妙的是,它还会利用一种叫做 UCB 的算法,在“继续挖掘现有研究方法的潜能”和“寻找一个新方法去探索”之间取得平衡。失败不是垃圾,而是一张能指引方向的导航地图。

最令人惊叹的是,DeepScientist 连自己创造出的东西都敢推翻。论文提到,它自动生成的代码经常失败。但它不会固执地认为“我写的肯定对”。相反,它会启动一个叫 A2P 的调试框架,进行反事实归因。

它会像一个老练的程序员一样问自己:

“如果我把这一行代码换一种写法,会不会就成功了?”

或者更进一步:

“是不是我最开始的那个假设本身就错了?”

连自己的推理都能被自己证伪,这才叫真正的自我迭代。

02 DeepScientist 的范式革命之路

说到这里,你肯定好奇 DeepScientist 到底研究了什么问题呢?

说来也简单,它解决的一个重要课题,就是想办法自己设计一个算法,让它对 AI 生成的文字的判断准确率碾压当前所有算法。注意,不是 DeepScientist 本身具有这个能力,是让它设计算法来实现对当前最佳算法的碾压。这是一项真正的研究。

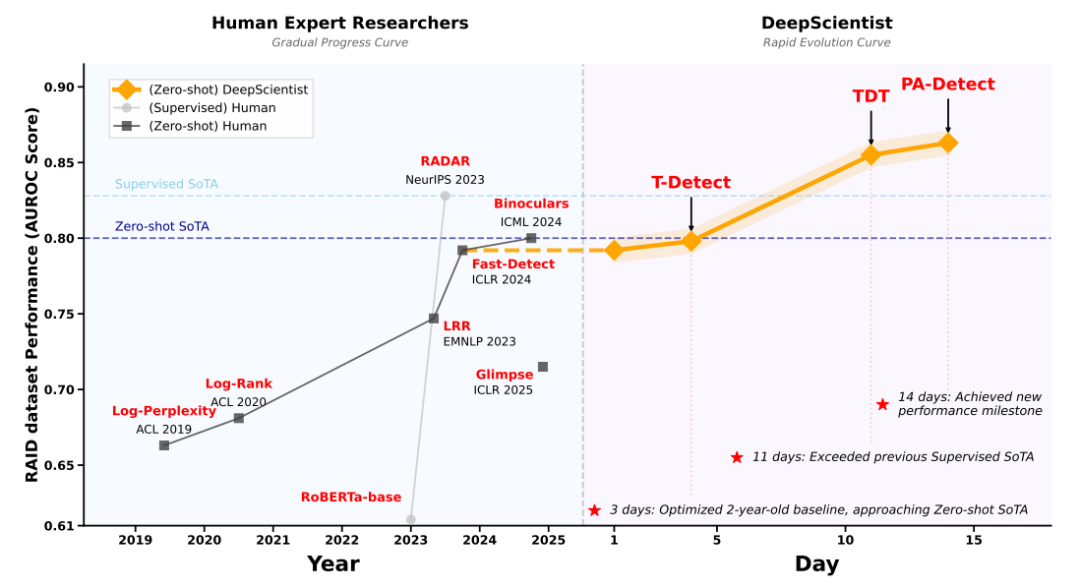

在 DeepScientist 入场前,人类科学家已经在这个领域奋斗了三年,把识别的准确率(AUROC 分数)从 0.61 分逐步提升到了 0.80 分左右 。这是一个典型的、在旧范式内添砖加瓦式的进步。

当前算法的基本思想,就是把一段文本当作语言学对象进行分析。研究者们主要关注词汇的分布、语法的结构以及逻辑连贯性等统计学特征。这就像通过分析笔迹和用词习惯来判断作者是一样的。

但 DeepScientist 在观察了现有研究的成果之后,敏锐地发现了这个经典范式的根本局限:AI 的模仿能力越来越强,在统计学特征上,已经和人类非常接近,继续在这条路上卷,收益太低了。于是,DeepScientist 决定放弃当前范式,开辟一条新路。

DeepScientist 的假设是:如果不把文本看作文本,而是看作一个信号,会怎么样?如果文本是一段信号,那么目标就从语义分析之类的事情,转换成生成和发送信号的过程了。这就是范式革命。

它完全跳出了语言学的框架,进入了信号处理的领域。就像音频工程师分析一段声波,寻找其中不和谐的杂音一样,DeepScientist 决定用“小波分析(一种能捕捉信号局部突变的数学工具)”和“相位一致性(衡量信号各频率成分同步性的指标)”等数学工具,去寻找 AI 生成文本信号中那些不自然的、隐藏的噪声和异常波动。

具体来说,人类写作的时候,有时候会用生僻词,有时候会存在逻辑跳脱,有时候还会故意制造意外。比如讲到这里,我就很想让大家多点点收藏点点赞,而 AI 就不会这么干。AI 倾向于高概率的、平滑的、安全的词汇。这两种信息对比时,就会发现人类的文章信号中的熵波动很大,而 AI 的稳定且低。说白了,就是 AI 更喜欢输出正确的废话。

另外,DeepScientist 还发现,写作这件事情其实是一个思考过程。文章都是一个字一个字打出来的,前面的字会影响后面的字。这就意味着,光看文章的结果是不完善的,要看文章这个信号产生的过程。这就是信号藏在时间维度中的信息。说句大白话,就是人类写文章会回头修改,信息的组织顺序与一次成型的不一样。所以,DeepScientist 就设计了一个名叫时序熵特征提取器(Temporal Entropy Feature Extractor)的算法,进一步抓住了 AI 与人类写作的不同特征。

在短短两周内,DeepScientist 自主地设计、编程、并迭代了三个越来越强的方法(T-Detect, TDT, 和 PA-Detect)。最终结果是:它不仅将识别准确率的最先进水平提升了 7.9%,还顺便把检测速度提高了一倍 。人类研究者三年的渐进式积累,被它以一个全新范式在短短两周内一举超越——这不仅是效率的胜利,更是方法论的跃迁。

这场精彩的战役完美展示了 DeepScientist 是如何工作的:它没有死守语言学分析的老路,而是开辟了全新范式。那个“把文本看作信号”的疯狂想法,只是数千个想法之一,DeepScientist 没有尝试论证自己的想法厉害,而是用实验数据证明了自己。它在成功之前,已经经历了无数次失败,它踩着自己的失败走了出来。从 T-Detect 到 TDT 再到 PA-Detect,它是在不断推翻自己刚刚取得的成果,用新的、更强的假设来迭代自己,展现了惊人的自我革命能力。

03 AI 科学家会让人类研究者失业吗?

一个狠起来连自己的命都革的 AI,确实可以称得上是科学家了。DeepScientist 在系统层面,用代码复刻了科学方法论的核心精神:可证伪性、实证精神和迭代循环。

它不是靠更多的参数,更丰富的知识和更深度的推理取胜,而是靠一套类似真正科研的笨办法:更严谨、更高效、更没有偏见的科研流程——观察、思考、假设、验证的循环。

说到这里,你可能更关心的问题是:人类科学家要下岗了吗?

跟以前所有同类问题一样,这个问题的答案是:是,也不是。

未来,低层次的,缺少实验设计能力的,专门从事简单重复和试错工作的科研工作者必然会被挑战。但是那些能够发现好问题的优秀科学家,必然会开启人机协同的科研新范式。人类科学家将从繁琐的试错中解放出来,专注于提出更有价值的科学问题,进行“元认知”层面的范式思考;而AI则作为最强大的“探索引擎”,在人类划定的方向上,以我们无法企及的速度和规模,去穷尽各种可能性。

你需要知道的是,DeepScientist 是问题的解决者,而非问题的提出者。而你,必须问问自己,你能提出好问题吗?