7月底,炙热的阳光照在金山上。韩江西畔的金山书院,浓浓的潮音伴随着一句句富有音律感、充满趣味俗事和生活哲理的俗谚从这里传出。广东技术师范大学教授,国家语言资源保护工程核心专家组成员、广东省首席专家林伦伦,用一场以“俗谚里的潮人处世哲学”为主题的“金山观潮”新时代文明实践活动唤醒潮人“DNA”,让人们重新关注这种逐渐被淡忘的口头艺术。

7月27日,“金山观潮”新时代文明实践活动之大家读城为文化爱好者解码潮州俗谚里的潮人处世哲学。陈锦煌 摄

谚语多是口语形式且通俗易懂的短句或韵语,反映了劳动人民的生活经验、情感表达和伦理规范。这种口头文学经过世代实践和验证活态传承至今,背后是其作为民间文学的内在生命力。它反映了怎样的地方文化特征和群体特性,面对当下的失传之势,人们又该如何重拾这种鲜活趣味的表达艺术?

平民文学“转正” 民谚“登堂入室”

古代中国是典型的农耕社会,诞生于农耕实践中的谚语,大多与农事或气候相关。按照清代杜文澜编著《古谣谚》中“语言在文字之先”的标注,谚语甚至在文字出现之前便已有之。

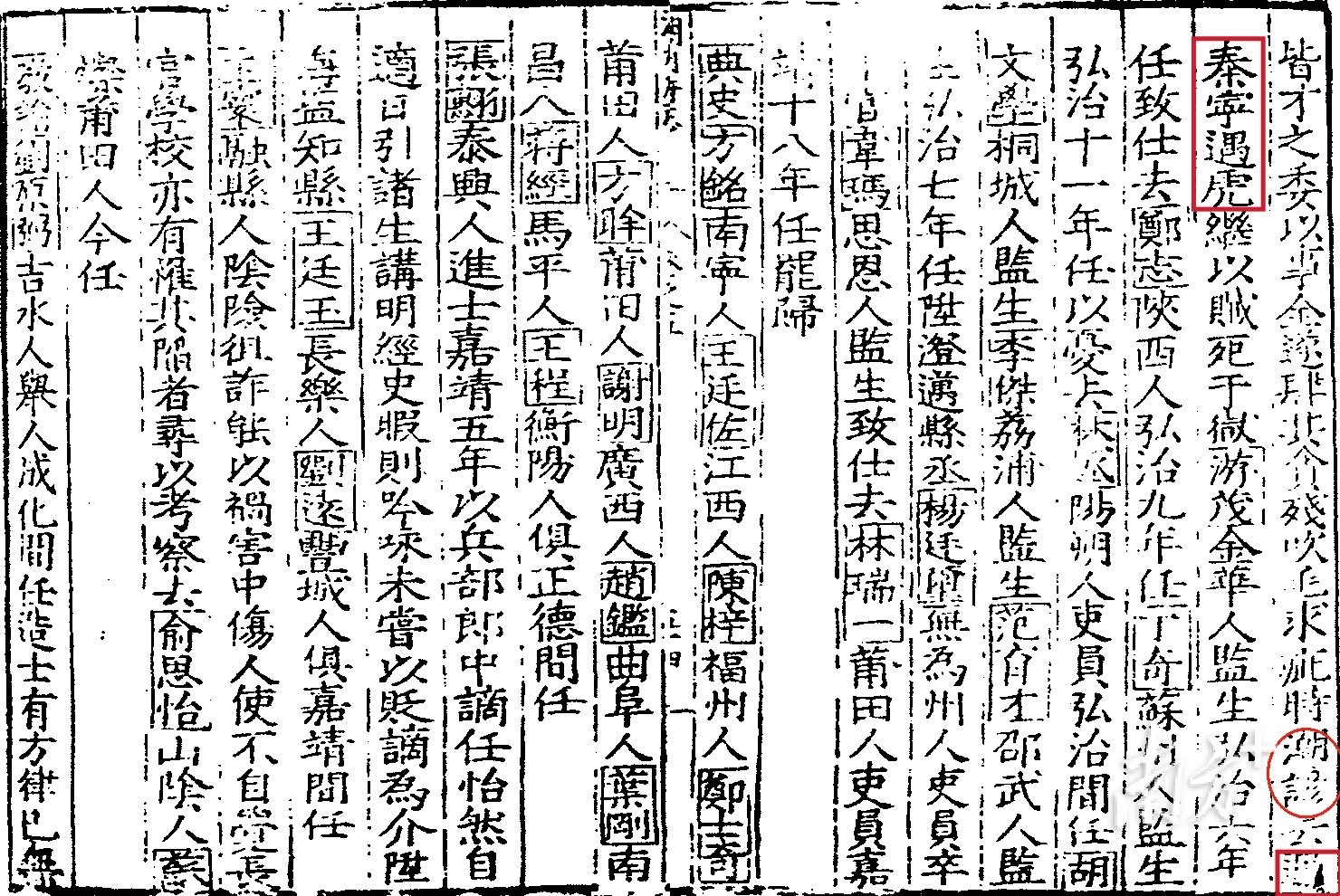

明清以来,随着地方社会的发展,文化繁荣,部分民间文化逐渐进入历史文献之中,甚至地方志也将其录入,作为地方历史的补充。韩山师范学院民俗学教授欧俊勇认为,明代嘉靖《潮州府志》或是目前发现最早收录潮州民谚的文献,其中便有“潮谚云遇秦宁遇虎”的记载,意为“宁愿遇到老虎也不要遇到秦管这样狡猾的人”。

明嘉靖《潮州府志》记载了潮谚“遇秦宁遇虎”。受访者供图

“民间谚语在古代士大夫阶层看来难登大雅之堂,因此目前尚未发现清代以前的潮州民谚专著,能够在方志中找到一两条已是难能可贵。”欧俊勇考据发现,大概到了清中期,部分有志之士逐渐意识到这类语言史料的价值,开始进行集纳。

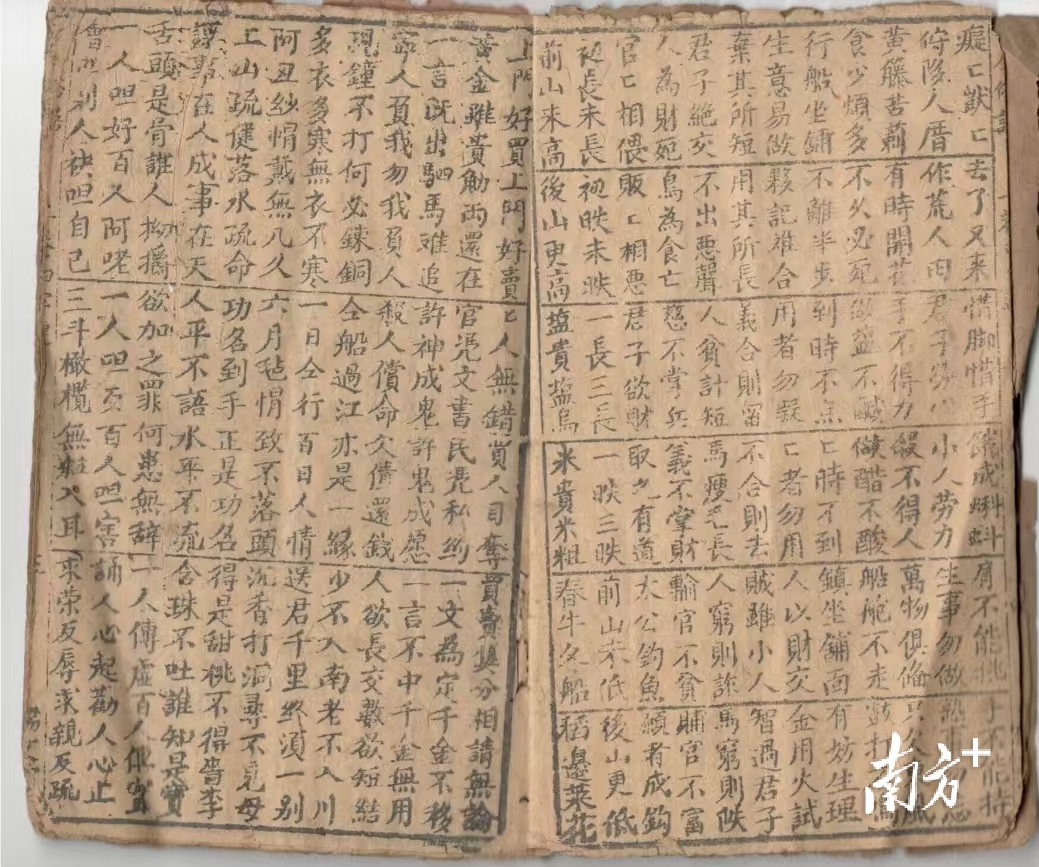

所幸留存至今的光绪年间重刊的《古今俗语》中记载了大量潮州俗语民谚,包括“一人呾好,百人阿咾”“三斗橄榄,无粒入耳”“人欲长交,数欲短结”等。粤东民俗学者郭马风将其称为“潮人最早最全面累集潮汕俗语之书”。

方言学者林伦伦发现,光绪年间重刊《古今俗语》中有一半以上记载了潮州民谚。受访者供图

然而,民间谚语同民间歌谣、民间故事一样,作为民间文学,曾经为贵族文学所摒弃。五四运动爆发前的1918年,蔡元培和刘半农在北京大学号召发起征集歌谣运动,此举被视为现代中国俗文学研究或民俗学的开端。潮籍民俗学者丘玉麟同样为平民文学鼓与呼:“文学不仅是有暇阶级,豪富阶级之专有物,乃是各阶级的共有。”在一批文人志士的推动下,民间文学开始“登堂入室”,成为学界审美及研究对象和窥视地方民族文化的鲜活窗口。

1983年4月,中国民间文艺研究会召开第二次学术讨论会,确定编纂《中国民间故事集成》《中国歌谣集成》《中国谚语集成》(简称“三套集成”),对民间文化遗产开展大普查和大抢救。彼时,潮州成立民间文学三套集成工作领导小组,文化工作者频频下乡发动民间作者参与相关口述搜集工作。

随着民俗学的兴起,各个时期的潮州学者收集了数量众多的民谚。如著名的民俗学杂志《民俗》1928年第34期就刊登了赵梦梅的《潮州谚语》。潮汕籍近代爱国人士林仔肩的《潮州俗语韵对》,曾在1944年的汕头《大光报》“火流”副刊连载。1993年,林伦伦主编的《潮汕方言熟语辞典》出版。

改革开放以来,越来越多民间力量加入到收集抢救潮州俗谚的行列中来。受访者供图

除了学界,民间爱好者卢锦标、佃巧娇、林红记、林声友等也前赴后继,细心收集、请教学者、认真编注,自费筹资出版潮语俗谚相关集锦,为抢救保留潮汕俗谚作出不可磨灭的贡献。

“土”与“雅”并存 潮谚入戏成常态

潮州人习惯把谚语称为俗谚,不仅因为它反映了许多民风民俗,更因为它俚俗性强,够“土”。国家二级编剧、作家李英群认为,民间作品与文人作品之所谓有“文野之分”,是因其自身带有粗俗、野性的成份。

从小在闲间文化浸润中成长的李英群,对俗谚掌握不少。两杯工夫茶下肚,闲谈间,俗谚信手拈来。在潮州市潮剧团任编剧时,他很注意用俗语谚语入戏,并“尝到甜头”。“潮剧《程咬金招亲》的程咬金扮演者告诉我,这剧演出了两千多场,剧中裴翠云洞房之夜与程咬金对对子的那句‘三弦琵琶筝,出头粪箕筐’是全剧笑点,场场引人爆笑。殊不知这笑点是出自乡里秀才和洗衣大嫂的对话呀!你说这些‘土’吗?这才是宝啊!”

潮剧《程咬金招亲》经典桥段。受访者供图

李英群认为,粗糙甚至带点粗俗性的口头文学具体又鲜活,恰恰是文学、文艺作品的点睛之笔。“文艺创作者要向群众学习,群众语言之生动形象绝非书面语所能代替”。

在潮州民间文艺中不时可见俗谚身影,尤其在潮剧中的应用居多。林伦伦认为,潮谚音节整齐匀称,有时还用了格律式的对偶句,甚至几乎押韵,使其有音乐美,让人过口不忘。此外,潮谚比喻中取譬的事物形象生动,有的还将富有地方特色的风物运用其中,增加形象性、趣味性和亲切感。这些修辞上的特色,造就了潮谚的美感,容易受到本土文艺创作者的青睐。

林伦伦认为,潮谚有特别的音乐美。受访者供图

曾经参与潮州“三套集成”搜集工作的八旬老人蔡泽民至今对民间文学仍情有独钟。他认为,潮州民间文学对作家文学事业的发展起着重要的作用,如潮剧《陈三五娘》、通俗小说《三春梦》、潮州歌册《吴忠恕》《宋帝昺走国》。“一部具有鲜明民族特色或地方特色的文学作品,无一不是吸收了本民族、本地区的民间文学和民俗事象作乳汁而哺育出来的。”

若说俗谚只有“土”,显然是片面了。正如醉心于潮汕方言研究的林伦伦所言,潮州俗谚“够雅”。“潮谚中保留众多古汉语的用法。”他举例,如“好生破家囝,孬生髧眉儿”的“髧”(潮语读dam3)字出自《诗·鄘风·柏舟》“髧彼两耄”一句,意为男子未冠之前披着头发,长齐眉毛,分向两边梳着。又如潮谚云:“五月未食粽,破裘唔敢放。”的“裘”(潮语读hiun5),即是李白名篇《将进酒》中“五花马,千金裘”同字同义,指棉袄。

“这就是‘俗’中出‘雅’,雅俗共赏的道理。我们阅读的是经过群众千百年的创造而至今活在口头里的生动智慧,我们回味的是历经千百年酿就的乡下甘醇的野趣,我们珍藏的是粤东老百姓经过千百年选择出来的集体记忆。”林伦伦说。

从边缘看中心 潮人精神面面观

如今,随着史学观念的转变,尤其是微观史的兴起,从边缘看中心,从山村谈历史,区域历史及方言文化日益得到关注。民俗语言学家曲彦斌曾言:“民俗语汇是各种民俗事象和民俗要素的载体,研究民俗语汇对认识民间世俗生活,研究中国文化甚至对认识世界有着重要的作用。”

经年累月的生活实践在那些口耳相传的长短句中活态传承。通过潮州俗谚,我们可以看到哪些潮人生存智慧和处世哲学?

“‘艰苦做,快活食’,是潮州人一种闲适的生活态度。”李英群认为,俗谚记录着不同时代潮州民众的生活状态,这个曾经“山高皇帝远”的地方,其居民自古有一种苦中作乐的天性。那些由他们口中记录的小短句、小故事生动又诙谐,甚至带有幽默感,这是潮州最基层民众积极向上的生活态度,难能可贵,也是潮人懂得享受生活的体现。

“这是一种知足常乐的心态,也许跟潮人祖先大部从中原逃避战乱而来有关,目的是寻个可以安居乐业的地方安静地生活。南下族群多是中原的望族,原本文化修养就比较高,认为人生在温饱之后,精神层面的东西更为重要。”李英群说。

南来族群,多地方富户、商贾及文官家属,他们是种田里手、经商行家和熟读诗书的人物。因而,潮汕出老农,潮谚中占比最多的农谚,如“夏至稻好试”“早田如绣花,晚田如放飞”等,道出了先辈的精耕细作;潮人善经商,他们明白“先卵(lang6)面,后卵险”的先苦后甜、进取奋斗,也懂得“人爱长交,数着短结”的讲义气、重交情,精准拿捏分寸,甚至懂得以退为进,认为“嫌货正是买货人”,沉得住气发展潜在客户。

衣冠南渡的族群骨子里有慎终追远的一面,他们弘扬祖德,发扬崇德报功。自然地,重视家教、崇文重教的理念成为潮州俗谚一大主题。“淋檐水点点滴,滴滴无差池”“读家己书众人惜,博家己钱众人恼”“地瘦栽松柏,家贫子读书”……在潮谚逐渐淡出日常生活的今天,普通潮州家庭的孩子们仍可在祖辈口中听到这些传世警言。

潮人重视家风教育,往往在祠堂表彰祖上丰功伟绩。望子孙弘扬祖德。受访者供图

他们崇尚和亲睦邻,讲究与人相处的和合之道。“无有烧粿出,哪有凊粿入”,说的是要知恩图报,礼尚往来;“茶薄人情厚”,工夫茶越冲越淡,茶友之间的情谊却越聊越浓;“狗屎好食,官司孬拍”“一字入公门,九牛拖唔出”,讲的是以和为贵。

潮州人爱喝工夫茶,喝茶已成为潮人的生活方式。受访者供图

不过,过于讲求和气也造就了潮人的性格劣势。林伦伦认为,潮汕人的家庭、家乡观念重,他们宁愿保持家庭的一团和气,哪怕是表面上勉强维持也比吵吵嚷嚷好,有谚云:“家无三分”“在家听父兄,出门听蚹声”。“从积极意义上讲,这养成了潮汕人能忍则忍、平易近人、善于团结的优点,但也养成了遇事迁就、得过且过的保守心态。”

■人物

八旬传承者佃巧娇

让潮语俗谚“日更上网”

伴随着清晨七点半的闹钟响起,八十岁的佃巧娇准时在线“开工”。向五湖四海的网友问过早安后,她便熟练地打开视频编辑软件——这是她雷打不动的“日更”时刻。自2023年春节起,她坚持每日更新一条记录日常生活的短视频,并精心配上一句潮州俗谚——这仅仅是佃巧娇“云传播”潮州熟语的冰山一角。

早在2022年7月,她的《潮州熟语集释》第一课便在视频号开讲。至2023年1月,她完成了343条讲解视频的持续更新,系统拆解自己著作里的每条俗谚,用镜头讲活了书本知识。

佃巧娇。受访者供图

“要学会利用科学!”佃巧娇笑言。这位耄耋老人,在运用新媒体传播潮州文化上,劲头丝毫不输年轻人。公众号、网站是她连接世界的窗口,让一句句充满智慧的潮州熟语,跨越山海,找到知音。

这份热爱,始于童年。1945年出生的佃巧娇,五岁起就对耳边的潮州熟语着了迷。“父母常说,每一句我都追着问意思。”她回忆道。那时,她有一本宝贝小册子,专门记录听到的熟语。一句“出薮鸡母,啯啯家”(出窝母鸡,咯咯叫),五岁的她用来形容喧闹的邻居,逗得家人直乐。这份童趣,正是她踏上潮语俗谚漫长旅程的起点。

此后的人生轨迹丰富而多彩:潮安艺校学汉剧、剧团演武小生、抽纱公司、橡胶厂……不同的工作与经历,让她在与各地潮人交流中,不断汲取带有地方特色的鲜活熟语,为日后的整理研究打下厚实根基。退休后,她甚至“马不停蹄”地北上求学深造。

2003年,定居广州的佃巧娇开启了一项大工程——系统编写潮州熟语。二十载光阴浓缩成《潮州熟语集释》,收录四百余条俗谚。在亲友支持下,这本心血之作被送往海内外各地的图书馆和高校。她谦逊地说:“俗谚是潮州文化的结晶,我只是个解释含义和‘跑腿’传播的。”

传播的脚步并未停歇。她敏锐地拥抱网络,让无法获取纸质书的海外游子也能触摸乡音。通过网络平台,她结识了马来西亚华侨林保胜先生等海外侨胞。林家自爷爷辈“下南洋”,因战乱阻隔,归乡路漫漫。通过佃巧娇的公众号,林保胜学习潮州熟语,一步步重拾乡音,最终踏上返乡寻亲的归途。

佃巧娇在学校传播潮州俗语。受访者供图

当被问及何以几十年如一日坚持汇集、传播潮州熟语,佃巧娇的回答简单而有力:“责任。”她感受到这些承载着潮人处世智慧的瑰宝,正与年轻一代渐行渐远。“我们还有能力和义务,为守护这份文化根脉尽一份力。”佃巧娇说。

如今,在众多热心人士的帮助下,《潮州熟语集释》第八版即将面世。佃巧娇形象地将成书过程比作“所食百家饭,所衬百家衣”。

从童年小册子里的好奇记录,到如今指尖飞舞的“云端”传播,佃巧娇与潮州熟语的旅程,始终洋溢着一种“闲不住”的热情。这份热情,源自热爱,更源于一份沉甸甸的责任感,推动着她步履不停,只为让古老的潮人智慧,在新时代继续焕发光彩。

文:陈锦煌 陈烨琳

■记者手记

每个家庭都应有方言俗谚的非遗传承人

热衷于潮汕俗谚传播的佃巧娇,也目睹了当前方言俗谚面临的失传之势。“现在有些80后、90后已为人父母,但潮州俗谚说得不地道,甚至不了解,这有可能是当年推广上的断层,如今影响了下一代传承。”作为潮州方言、潮州俗谚的守望者,她坦言“目前的坚持是:脚踏西瓜皮——溜到哪里算哪里了。”

“早上我参加了一个读书会,一个文友的女儿看到我带过去的《潮州熟语集释》,感叹‘真趣味,我竟然从来没有听过’!真可惜。”她说。

实际上,潮州俗谚作为潮州话的艺术性体现,其魅力不言而喻。任网络语言和西方语言的“东西南北风”,潮州俗谚“千磨万击还坚劲”,不减本色。当金山书院里传出的一句“免扶免扶,水涨自然浮”引起坐客的哄堂大笑,当一个个俗谚背后的故事引得众人争相录像记录,传统便从历史中款款走来,不再遥远。

潮汕历史文化研究中心原副理事长杨方笙曾呼吁,潮汕普通民众从长期的生产劳动和生存竞争中不断总结经验教训,凝集而形成的谚语,应被视为非物质文化遗产之一。林伦伦同样认为,潮州俗谚也应像其他非遗一样有自己的代表性传承人。

正如潮谚“淋檐水点点滴,滴滴无差池”蕴含润物细无声的寓意,家庭应是方言传承的最小单元和主要阵地,每个家庭都应有方言俗谚的“非遗传承人”。只有从祖辈、父母辈都重视、喜爱潮州方言,喜爱潮州俗谚,言传身教,潮州俗谚才能历久弥新。

南方+记者 刘梓薇

【作者】 刘梓薇

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端